Introduction

En 1923, dans Les questions du mode de vie, Léon Trotski, constate que « le mode de vie est terriblement conservateur » et place au premier plan de l’activité révolutionnaire la transformation consciente de « l’environnement et des habitudes quotidiennes », en russe : le byt (Trotski, 2000, p. 317). Mais Trotski refuse cependant que cette transformation ou « reconstruction » (perestroïka) soit dirigée vers la formation d’une culture prolétarienne. Dans Littérature et Révolution, Trotski récuse en effet la validité d’un concept tel que « culture prolétarienne » ou « art prolétarien » : puisque la classe ouvrière a pris le pouvoir politique et l’appareil économique entre ses mains afin de mettre fin à la société de classe, il ne saurait être question pour elle de prendre la relève de la bourgeoisie en construisant sa propre culture, de la même manière que la culture bourgeoise remplaça la culture féodale. L’affirmation d’une « culture prolétarienne » viendrait donc nier la spécificité de l’action même du prolétariat et la détourner de son objectif ; d’autre part, cette « culture prolétarienne » ne pourrait qu’être éphémère, précédant l’avènement de la société communiste dans laquelle seulement les possibilités d’une nouvelle culture sans classe seront données (Trotski, 2000, p. 112). Trotski distingue donc entre la « culture de la période de transition » et la « culture du futur » : la culture du futur ne peut relever des tâches actuelles, alors que la « culture de la période de transition », marquée par le manque, la pénurie, l’analphabétisme, l’arriération du pays, et la préparation aux combats supposés à venir pour étendre la révolution à l’échelle mondiale, doit requérir toute l’attention des militants et de la population. Cela doit prendre la forme d’un accompagnement de la transformation des mentalités par la propagande et l’exemplarité tant dans le domaine public (comportement, savoir-vivre, instruction…) que dans le domaine privé et jusque dans les moindres détails du quotidien, les « petites choses » (famille), traditionnellement négligées dans l’acception courante de la « culture ». Mais dans cet accompagnement, l’art, s’il doit bien être libre et indépendant, n’est pas envisagé autrement que comme médium de diffusion et de représentation au plus grand nombre des réalités du quotidien des travailleuses et des travailleurs, afin de rendre visible et d’amener à la conscience les habitudes, substrat tellement incorporé qu’il est devenu invisible et insaisissable et qui, par son inertie, entrave la diffusion des transformations politiques et économiques dans le champ social et individuel. D’où la critique faite à « l’art de gauche » (l’art d’avant-garde) :

Pour les nouvelles écoles artistiques, qui essaient d’aller de concert avec la révolution, le quotidien n’existe tout simplement pas. Elles se préparent, voyez-vous, à créer la vie, mais non à la représenter. Mais le nouveau mode de vie quotidien ne tombe pas du ciel. On peut le construire à partir des éléments qui sont déjà présents et capables de se développer. C’est pourquoi, avant que de construire, il faut connaître ce qui est. (Trotski, 2000, p. 319)

Dans un article intitulé « Utopie ou science ? » publié dans le journal LEF (Front gauche de l’art) en 1923, le critique d’art productiviste Boris Arvatov fustige cette position qui, relevant selon lui de la « théâtralisation » et de l’esthétisation de la vie, tient, en dernière instance, l’art à l’écart de la vie et de la réalité, et entérine tant la distinction entre art et vie qu’entre quotidien et vie créatrice. Ce qui est au centre de la réflexion d’Arvatov est le rôle de l’art dans la culture et dans le processus de production, mais le différend sur la culture prolétarienne a précisément pour enjeu le sort de l’environnement matériel, celui des meubles, des objets, des vêtements, du bâti, de la ville… dans lequel se déroule le byt, le mode de vie quotidien : « et l’on doit se demander si les formes esthétiques qui recouvriront la construction matérielle des objets nous sont indifférentes ; si l’esthétique dont se réclameront les objets du mode de vie ouvrier nous importe peu » (Arvatov, 1923, p. 17). Arvatov revendique, au nom du LEF et du groupe des productivistes, partisans de l’art dans la production, « une esthétique de l’utilitarisme socio-technique qui ne soit pas constituée par des considérations abstraites mais par sa chosification (ovechtchesvlennie) concrète, même encore expérimentale, même encore partielle » (id.) et propose de poser la question ainsi :

Soit on cultive l’art bourgeois, réactionnaire, qui nous tire en arrière, soit on construit dans la mesure des forces disponibles un art propre à la révolution, qui reconfigure le quotidien main dans la main avec la construction de la société en général ; soit on attend les bras croisés, soupirant après le futur tant attendu, accroupis dans le marais de l’esthétique petite-bourgeoise, soit on se bat contre cette médiocrité et on construit des formes nouvelles, en partant des tâches du prolétariat créateur. (id.).

La position d’Arvatov et des autres théoriciens et artistes de l’art de gauche – venus du futurisme, du constructivisme, de la critique d’art marxiste, du militantisme dans les rangs bolcheviks – est irriguée par l’exigence de penser le rôle social de l’art, alors même que son existence est en question. Néanmoins ce qui se joue au cœur de ces conceptions des tâches culturelles amène les critiques de gauche à rencontrer la question du quotidien, en tant que cadre ordinaire de l’expérience collective et individuelle, et à l’envisager au-delà du caractère insignifiant qu’il revêt, particulièrement dans la culture russe où c’est un lieu commun que d’opposer byt (quotidien trivial et routinier) et bytie (être, existence spirituelle et porteuse de sens, du côté duquel est la vie dite authentique), où le byt ne cesse de menacer l’existence du bytie, d’entrer en collision avec le désir de transcender la vie terrestre par la poursuite d’une grande cause (Boym, 1994, p. 29-30). En cherchant à démystifier l’art pour promouvoir sa spécificité en tant que « travail culturel » et « travail créateur de formes » à l’intérieur d’une économie transformée par l’abolition de la propriété privée, à mettre en avant son aspect social et technique ainsi que sa fonction organisatrice, sous condition d’un dépassement de ce que le terme « art » avait jusque là recouvert, les théoriciens productivistes s’attaquent à cette notion de cadre ou de décor qui définirait la culture matérielle dans le quotidien, pour penser son rôle comme un pôle constitutif dans la construction de nouvelles formes de vie, à l’intérieur des processus de production.

Nous allons ici essayer de montrer en quoi les déplacements des concepts réglant l’esthétique par les théoriciens et artistes du constructivisme et du productivisme russe dans les années 1920 sont solidaires d’une conception dynamique de la culture et du monde des objets quotidiens. Alors que les concepts réglant l’esthétique assurent son étanchéité à la « vie », on peut trouver dans les discours et les pratiques des constructivistes-productivistes, en dépit des énoncés apparemment dogmatiques ou spectaculaires qui les parsèment, des tentatives de déconstruire le caractère évident et donné de la façon dont la vie quotidienne est configurée, en articulant les dimensions matérielle et idéologique de la culture, l’individuel et le collectif, le social et le technique, la production et la consommation d’objets, l’art et le travail et en la replaçant dans le processus de production. Le projet avant-gardiste de fusionner l’art et la vie, esquissé dès 1918 et élaboré avec opiniâtreté dans la première moitié des années 1920 comme « construction de la vie » (jiznestroenie) et devenu le pivot du programme interventionniste du groupe des constructivistes en architecture, l’OSA (Union des Architectes Contemporains), semble reposer sur une conception processuelle et multidimensionnelle de la réalité, qui entre en dialogue avec la pensée contemporaine. Cette thèse, défendue ici, remet en cause un modèle interprétatif sous-jacent qui prête à ces groupes des pratiques explicites de « moulage » de l’homme nouveau, de transmission mécanique et transitive d’une forme déterminée à la production d’un certain effet recherché, notamment dans la compréhension de l’architecture qui semble inévitablement imposer des formes statiques (Kopp, 1975, p. 196 ; Buchli, 1998, p. 162 et 1999, p. 67).

1. Culture matérielle et valeurs idéologiques

Pour les productivistes, c’est précisément parce qu’il s’agit d’une époque de transition qu’il est crucial de poser dès à présent les jalons de la culture à venir : mais cette forme culturelle ne pouvant pas être déterminée, elle ne peut être qu’anticipée. En tout cas, elle ne saurait advenir dans la continuité des anciennes formes de la culture bourgeoise, qu’il s’agisse des formes d’art traditionnels (la peinture de chevalet, le style éclectique en architecture) ou des objets, de l’environnement matériel qui sert de décor au quotidien, dans le logement, dans la rue, sur le lieu de travail. De telles formes ne sauraient être des récipients neutres que l’on pourrait remplir d’un contenu révolutionnaire.

Le rejet total de la culture bourgeoise et des formes culturelles bourgeoises, par les artistes et théoriciens de l’art de gauche, prête le flanc à une critique qui y voit une façon simpliste d’essentialiser les objets (Buchli, 1999, p. 56-58) : ainsi les armoires massives, les napperons, les papiers-peints à fleurs et à arabesques, les bibelots sont en disgrâce auprès des réformateurs du nouveau mode de vie, disgrâce relayée par exemple dans les poèmes de Maïakovski, brocardant de façon cinglante les intérieurs petit-bourgeois où l’imaginaire révolutionnaire se matérialise dans des formes kitsch, intégré au décor douillet et inoffensif du foyer, ou encore dans des campagnes de presse comme celle menée par la Komsomolskaya Pravda en 1928-29 incitant ses lecteurs et lectrices à vider leur logement de la « camelote domestique » (Boym, 1994, p. 32-38 ; Hazanova, 1980, p. 160-161). Contre ce bric-à-brac domestique inutile, malsain, réduisant l’espace, l’intelligentsia bolchevique, cultivée et politisée, défend un ascétisme basé sur la simplicité, l’espace, l’hygiène, la flexibilité, la mobilité, qui sont aussi les qualités des logements modernes et modernistes.

Mais il serait tout aussi réducteur de ne voir dans ce rejet qu’une forme de moralisme ou de démagogie, basé sur l’idée qu’en éliminant ce qui incarne l’individualisme petit-bourgeois l’on extirperait par là-même les valeurs bourgeoises et ses représentants. Cette idée fait pendant, en miroir, à celle selon laquelle un mode de production détermine de manière directe et exclusive les formes de conscience sociale. Cette attitude est critiquée par les théoriciens productivistes, tels que Nikolai Tchoujak au LEF, Boris Arvatov au LEF et dans le Proletkult, ou encore Nikolai Taraboukine à l’Institut de la Culture artistique (Inkhouk), comme relevant d’une conception matérialiste vulgaire, tendant à hypostasier un aspect de la réalité au détriment des processus dans lesquels il se trouve constitué : ici, choses et représentations sont considérées comme deux réalités indépendantes en relation de subordination, l’une n’étant que le reflet direct et inconsistant de l’autre, ce que le critique d’art, révolutionnaire et poète futuriste Nikolai Tchoujak, appelle « suivisme » (hvostizm) (Tchoujak, 1923, p. 38, 1927, p. 21). Répondant à un questionnaire de la revue des constructivistes Architecture contemporaine adressé aux travailleurs et travailleuses concernant leur conception du nouveau mode de vie, Tchoujak, dans un « Article en guise de réponse », invite à distinguer entre un véritable « art du quotidien » (iskusstvo byta) et un « art de l’équipement du quotidien » (iskusstvo oborudovanija byta) : rabattre le premier sur le second ne ferait que reconduire « le souci bourgeois de son petit intérieur, et notre époque n’aurait rien donné de nouveau » (Tchoujak, 1927, p. 21). Autrement dit, la reconstruction de la vie ne consiste pas à changer la disposition des objets ou même à remplacer des objets de tel style par tel autre, mais bien à considérer le quotidien lui-même comme une matière à mettre en forme, à organiser.

Le constat dressé par les théoriciens productivistes en 1923-1925 est donc le suivant : la culture matérielle, c’est-à-dire l’ensemble des objets fabriqués qui constitue l’environnement quotidien d’une société donnée, tire dans un sens contraire à celui que devrait prendre la culture révolutionnaire et que montrent déjà de nouvelles formations culturelles (expériences de vie en communauté…) et des innovations techniques (éclairage électrique, transports…). Or, la culture matérielle qui étaye les pratiques sociales du quotidien fait partie de l’être social, qui, selon la citation de Marx de la préface à la Critique de l’économie politique abondamment mobilisée dans les publications de l’époque, détermine la conscience des hommes (Marx, 1972, p. 18) : on trouve par exemple chez Boris Arvatov, dans son ouvrage inédit en français L’art et la production (1926) où il formule la conception mature de l’art productiviste, la définition suivante, qui met en relation la caractéristique matérielle, sédimentaire du quotidien avec les conditions d’existence sociale : « le mode de vie [byt], c’est le système des formes structurantes plus ou moins stables, dans lequel se dépose à chaque moment l’être social » (Arvatov, 1926, p. 114).

En mettant au premier plan la question de la forme des objets, qui vont constituer l’environnement quotidien de la population socialiste, les productivistes prennent leurs distances tant avec la position d’attente d’un degré de développement suffisant de l’industrialisation et de l’urbanisation en général, et de l’industrie de production des biens de consommation en particulier, qui entraînerait naturellement l’avènement d’une authentique culture socialiste, qu’avec la position idéaliste qui conduirait à vouloir convertir le contenu idéologique des objets. Il s’agit donc de reformuler les relations de la culture matérielle et du quotidien dans les processus sociaux et économiques, c’est-à-dire de problématiser le rapport entre les objets et les représentations via les formes matérielles pour savoir ce qui peut faire culture, pour en tirer une redéfinition de l’activité artistique comme « construction de la vie » (jiznestroenie, Tchoujak, 1923, p. 12) ou « création du quotidien » (bytotvorchestvo, Arvatov, 1997, p. 121).

Pourquoi le quotidien est-il si « terriblement conservateur » (Trotski, 2000, p. 317) ? En quoi les objets peuvent-ils avoir une influence conservatrice sur les comportements et les mentalités de ceux et celles qui les côtoient ? Cette influence est d’abord attribuée au caractère statique et figé du type culturel dominant, l’intérieur petit-bourgeois :

L’art ancien [principal fournisseur d’objets et de formes] ne négligeait pas le quotidien, mais substituait fatalement à la mission de reconstruction du mode de vie celle de la confirmation du mode de vie. Comme vous voyez, l’art ancien « spirituel » aussi travaillait pour la commande sociale ! (Tchoujak, 1927, p. 21).

Mais ce type culturel ne doit pas être vu comme la nature même du quotidien (comme le dualisme de son opposition constante, an-historique, à l’être social le laisse à penser), mais comme une construction socio-historique fondamentalement liée avec la division du travail dans l’économie bourgeoise, où se trouvent séparés les domaines de la production et de la consommation, tout comme la sphère des objets techniques utilisés dans la production de celle des objets qui forment l’univers de la consommation. Telle est la thèse soutenue par Boris Arvatov, « critique d’art marxiste » comme il se qualifie lui-même (Kiaer, 1997, p. 107), qui, dans un article publié dans L’almanach du Proletkult en 1925, intitulé « Le quotidien et la culture de l’objet » (Byt i kul’tura veschi), s’intéresse à la consommation, attention inhabituelle pour une époque et un mouvement qui a mis au centre des débats la notion de production (Kiaer, 1997, p. 105). Dans ce texte, Arvatov déplore que la sphère de la consommation soit injustement laissée de côté dans l’analyse marxiste des formes sociales de la conscience, de sorte que, chez ces marxistes – il vise notamment Trotski, mais aussi les marxistes soutenant les thèses de Plekhanov –, de nombreuses pratiques sociales (celles de l’art, du quotidien) semblent « coupées du monde des objets et flotter dans les airs » (Arvatov, 1997, p. 120-121). Cette inattention, qui donne selon Arvatov une coloration non marxiste aux arguments marxistes à propos de la culture – d’où leur incompréhension de la notion de culture prolétarienne –, s’explique cependant par le fait que l’on ne connaît jusqu’alors que le monde bourgeois des choses, tel qu’il s’est formé à partir de la moitié du dix-neuvième siècle et qu’il perdure dans les années 1920, « monde désorganisé et divisé en deux domaines nettement délimités, celui des objets techniques et celui des objets du quotidien, le second privé de toute considération scientifique, en tant que domaine des formes statiques et secondaires » (id). Arvatov se propose d’examiner la relation des individus et du collectif à l’objet à travers l’analyse des pratiques de consommation, parce que, bien qu’elles soient déterminées par la production, elles jouent un rôle fondamental dans l’organisation de l’expérience sociale et culturelle :

Il est évident que les formes de la consommation sociale ne sont pas premières – qu’elles sont définies par la production – mais, si on ne les étudie pas directement, il est impossible de saisir culturellement le style d’une société comme un tout. Elles influencent immédiatement à la fois la conception du monde d’une société et, ce qui est encore plus important, sa sensation du monde. Le type culturel d’une personne est créé par tout ce qui l’entoure matériellement, de la même manière que le style culturel d’une société est créé par toutes ses constructions matérielles (Arvatov, 1997, p. 120).

Cette conception de l’environnement matériel comme non seulement témoignant d’une culture, mais aussi opérant dans la construction de la conscience de soi d’un individu et d’une société – de leur « type culturel » –, et plus largement (et dans une terminologie contemporaine) de la subjectivité, est décrit de façon pénétrante par Walter Benjamin dans « Expérience et pauvreté » en 1933 :

Lorsqu’on pénètre dans le salon bourgeois des années 1880, quelle que soit l’atmosphère de douillette intimité qui s’en dégage, l’impression dominante est : « Tu n’as rien à faire ici ». Tu n’as rien à y faire, parce qu’il n’est pas de recoin où l’habitant n’ait déjà laissé sa trace : sur les corniches avec ses bibelots, sur le fauteuil capitonné avec ses napperons, sur les fenêtres avec ses transparents, devant la cheminée avec son pare-étincelles. Un joli mot de Brecht nous aide à sortir de là, loin de là : « Efface tes traces ! » dit le refrain du premier poème du Manuel pour les habitants des villes. Ici, dans le salon bourgeois, c’est l’attitude contraire qui est passée en habitude. Inversement, l’« intérieur » oblige l’habitant à adopter autant d’habitudes que possible, des habitudes qui traduisent moins le souci de sa propre personne que celui de son cadre domestique. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler l’état absurde dans lequel se mettaient les habitants de tels cocons, lorsque quelque chose venait à se briser dans le ménage. Même leur manière de se mettre en colère (…) était avant tout la réaction d’une personne à qui l’on a effacé « la trace de son séjour terrestre » (Benjamin, 2000, p. 370).

La mise en évidence de la propension de l’environnement matériel à façonner une pratique ou un comportement par le type de relation qu’il entretient avec le sujet qui le traverse ou qui l’habite, donc à organiser l’expérience individuelle et collective correspond à ce que l’on pourrait appeler, en empruntant un terme à Jacques Rancière, un « partage du sensible » (Rancière, 2008) : une certaine distribution des rapports entre le visible et le dicible, opérée par des pratiques sociales au sein d’une société donnée. Arvatov étudie donc les valeurs qui sous-tendent les relations entre humains et objets dans le cadre du « monde bourgeois des objets » en adoptant une méthodologie socio-historique cherchant à restituer la logique interne du système, et non d’un point de vue moral pris extérieurement. La sphère privée est le lieu par excellence du byt, du quotidien, puisque la propriété privée des moyens de production mène à la différenciation entre le système de production d’une part, « collectif et machinique », et d’autre part le système de consommation, « système d’appropriation individuelle » (Arvatov, 1997, p. 122). Le quotidien est alors conçu comme ce qui entoure le travail, les processus de production, mais sans y participer, comme en témoigne par exemple la définition que le commissaire du Peuple à l’Éducation Lounatcharski donne du quotidien en 1927 : « Nous soustrayons de tous les domaines de notre existence la vie politique et la vie économique ; par soustraction de ces deux sphères nous obtenons le byt » (Lounatcharski, 1927). De fait, les relations que la bourgeoisie entretient avec les objets ne concernent que la forme que ceux-ci prennent dans la sphère de la consommation : soit la relation à l’objet est celle d’une marchandise, un produit fini hors du processus de production, qui n’a pas de matière mais n’est qu’une valeur d’échange, par conséquent niée en tant que telle donc passive et morte ; soit la relation à l’objet est celle de la propriété privée, consacrant un partage entre ce qui est à moi et ce qui est aux autres, où l’objet, en tant qu’il est personnel, devient un signe de distinction sociale et un simple élément d’organisation de la routine domestique, recherché pour des qualités qui lui sont extérieures : rareté, ancienneté, effet produit. La consommation sous ces différentes formes n’engage aucun rapport actif et créateur, d’usage, d’interaction ou de modification, puisque l’objet n’y entre que comme déjà-fait, « indépendant, devenu un cliché, défini et fixe », nié dans sa fonction « technique et utilitaire » et dans sa « qualification productive » (Arvatov, 1997, p. 123). Le bourgeois « ne sait pas agir avec le monde des objets » et s’en remet à la production qui elle-même, en tant que séparée de la consommation mais régie par le marché, ne fabrique que des objets discrets, indépendants les uns des autres au lieu d’être connectés entre eux, et puisqu’elle ne peut tenir compte de l’utilité réelle des objets, elle reproduit les formes déjà usitées des goûts et des conventions esthétiques.

A la lumière de cette genèse socio-historique de la passivité et du conservatisme du quotidien et de ses formes, il est possible de comprendre en quoi les formes bourgeoises sont récusées par les productivistes. Ce n’est pas l’environnement matériel qui est directement cause de la passivité et de l’individualisme, mais il se conforme matériellement à ces valeurs et façonne en retour à son égard une attitude passive, réciproque de la relation qu’entretient l’usager avec l’objet. A travers la matérialité même des objets, qui convoquent différentes sphères de la réalité sociale, c’est cet ensemble de relations complexes, intersubjectives, qui est visé : le cadre domestique n’est pas un décor, mais bien un système d’éléments constitutifs qui sont agis et agissent par et sur celui ou celle qui le traversant, se l’incorpore. Seulement les possibilités d’action et d’interaction, et donc d’expériences et de comportements, sont limitées par les « valeurs matérielles » (objet comme marchandise, signe de distinction sociale, ou élément de décoration), menant à l’isolement et à la passivité, portées par les objets et les usagers dans leurs relations les uns aux autres, en tant qu’elles dépendent aussi de la forme sociale dans ses rapports économiques, techniques, idéologiques, autant de sphères « connectées pratiquement » (Arvatov, 1997, p. 124) entre elles que ces relations ignorent, laissent inconscientes. La reconnaissance de ce que « la conscience sociale et la vie quotidienne dans la société sont formées tant dans le processus de production matérielle que de consommation matérielle » (Arvatov, 1997, p. 120), autrement dit que la subjectivité est constituée « autant dans l’utilisation des objets dans la vie quotidienne que dans la fabrication de ceux-ci dans la sphère de la production » (Kiaer, 1997, p. 105) vient compliquer l’imagerie totalitaire d’une pure imposition d’un ethos moderniste étouffant la culture populaire. Il faut d’ailleurs noter ici que les travaux des productivistes, et ceux d’Arvatov plus particulièrement, rencontrent depuis peu l’actualité contemporaine des cultural studies, des material culture studies ou des paradigmes les plus récents de l’anthropologie culturelle (souligné par Kiaer, 1997 ; Roberts, 2006 ; Penzin, 2012 ; Ushakin, 2013) explorant la façon « de rapprocher le monde des actions matérielles et celui des idées en s’interrogeant sur la fonction des objets dans la constitution du système de représentations temporairement propre à une société » (Lemonnier, 2013, p. 15).

Arvatov prétend alors rétablir un point de vue moniste, et non plus dualiste, sur les formes matérielles de la société :

Le concept du quotidien a été formé en opposition avec le concept de travail, de la même manière que le concept d’activité de consommation a été formé en opposition avec celui d’activité productive, et le concept de stase sociale en opposition avec le concept de dynamisme social. De telles divisions n’ont été possibles que sur la base de la différenciation technique de classe qui caractérisait le système capitaliste (Arvatov, 1997, p. 121).

Par conséquent, le rétablissement d’un point de vue moniste, qui doit être celui du prolétariat, n’est pas qu’affaire de discours, mais doit concrétiser la critique du dualisme de la culture bourgeoise, dualisme qui n’est pas seulement celui de la matière et de l’idée mais aussi celui de la production et de la consommation, du quotidien et du travail, de l’art et de la vie, des objets produits et des objets utilisés dans les pratiques. La force conservatrice du quotidien ne pourra être dépassée qu’en « dynamisant » celui-ci – tel est le terme employé par Arvatov, et c’est une idée similaire que l’on trouve également chez Tchoujak : « Le byt – c’est une culture figée, nous considérons la culture même en action » (Tchoujak, 1927, p. 21). Qu’est-ce à dire ? Sous le terme de « dynamisation » du quotidien et des objets, il est question de les reconnecter aux autres sphères de l’activité humaine, aux forces productives, pour transformer la relation entre les humains et leur environnement matériel : or, ayant pris conscience du pouvoir organisationnel de la culture matérielle, et donc de l’industrie de production des biens culturels, autrement dit de l’art dans les conditions de la modernité, c’est celui-ci qu’il faut à son tour « dynamiser » et transformer pour mettre en œuvre le projet de reconstruction systématique du quotidien.

2. l’art du quotidien : le rôle organisateur de l’art et de la technique

Cette enquête critique sur le quotidien montre, pour les constructivistes-productivistes, la nécessité de l’affirmation d’une culture prolétarienne, entendue comme la condition et le résultat de nouvelles relations à l’environnement matériel, en vue d’une co-constitution progressive de l’environnement matériel et de la subjectivité socialiste. Trotski a sans doute raison d’attirer l’attention sur l’emploi peu rigoureux de ce terme dans les multiples manifestes de l’époque, car la « culture prolétarienne » des avant-gardes se distingue de celle d’autres organisations artistiques qui défendent l’instrumentalisation de l’art au profit de l’éducation politique des masses et qui critiquent le « formalisme bourgeois » des avant-gardes (comme l’Association russe des écrivains prolétariens, RAPP ou la Société panrusse des architectes prolétariens, VOPRA). Le terme de « culture socialiste » ou de « culture communiste » qualifierait mieux leur projet : dans sa brochure Constructivisme de 1922, Aleksei Gan, une des figures de l’aile radicale du constructivisme à l’Institut de la Culture Artistique de Moscou, écrit d’ailleurs que « l’artiste-constructiviste se donne comme tâche l’expression communiste des valeurs matérielles » (cité dans Architecture contemporaine, 1927, n°4-5). L’avant-garde se distingue aussi en ce que cette revendication renvoie au rôle socialement organisateur de l’art, rôle qui tient précisément à un travail d’invention consciente de formes nouvelles. Mais de quelles formes peut-on parler à propos de ce qui n’est pas encore – les rapports sociaux au sein du communisme ? Se poser « en avant » des formes de vies sociales elles-mêmes pourrait sembler relever d’un volontarisme inconséquent et surtout détaché des processus de transformations en cours. Le principal enjeu de la formulation du productivisme dans les années 1923-1925, et qui sera important pour la détermination du programme architectural constructiviste, est d’arriver à donner une consistance théorique et pratique – du moins expérimentale – aux notions de « l’art dans la production » et de « l’art du quotidien » : quel rôle peut jouer l’art dans le quotidien, et partant, dans la mise en place d’une culture, c’est-à-dire d’un univers partagé de pensées et de comportements ? Quelles transformations l’art, l’ensemble de représentations et de techniques qui règlent ses pratiques, doit-il subir pour qu’une certaine action des formes matérielles sur la société puisse être envisageable ?

Les théoriciens productivistes et les artistes sont conscients de l’intervalle temporel irréductible qui sépare le moment de la formulation du « programme-maximum » de l’art productiviste (Tchoujak, 1923, p. 27 ; Arvatov, 1923, p. 18) de l’accomplissement complet de ce programme localisé dans l’avènement d’une véritable société socialiste, venue à bout de la différenciation de classe et de la discontinuité entre les forces productives et les rapports de production. Mais de la même manière que des formations culturelles nouvelles sont déjà en train de se former, il faut pouvoir identifier et analyser les tendances présentes qui vont se développer dans le futur, à condition d’en intensifier la matérialisation. Le travail de reformulation, d’analyse et de « prises de conscience » successives où chacun se fait l’exégète des uns et des autres, en plus de témoigner de l’atmosphère d’effervescence de ces années d’expérimentation, tente de tenir ensemble l’anticipation (d’une nouvelle subjectivité collective communiste, de nouvelles formes de vie) et la concrétisation (insertion dans processus historique, effectivité). Mais aussi d’ancrer dans la matérialité de nouvelles pratiques : « C’est la situation dans laquelle se trouve un homme sur la rive qui a besoin de traverser pour arriver de l’autre côté. Il faut poser les fondations et construire un pont » (Arvatov, in Kiaer, 2009).

La place de l’art, dans le système général de la société bourgeoise, n’est pas celle d’une activité de production ni d’une pratique sociale, mais d’un domaine à part de la vie qui ne pourrait que l’embellir, la compléter par l’illusion, permettre de la fuir par le divertissement, la décorer, et dont l’isolement est renforcé par des mythes (l’inspiration, le génie). Le travail artistique reste cantonné à la sphère des loisirs, et en réalité, à celle du marché ; à des techniques et à des formes archaïques, n’évoluant que lentement et dans un gaspillage d’énergie inouï, inaptes à satisfaire la demande sociale massive. Dans de telles conditions, l’art ne saurait être ressaisi, dans l’esthétique, que comme « méthode de connaissance de la vie » constituant en face de lui un récepteur passif (Tchoujak, 1923, p. 36). Un préalable méthodologique doit donc être de replacer l’art dans les activités sociales de travail, de production : cela nécessite de dépasser la démarcation entre « travail » (trud) et « création » (tvorchestvo), historiquement et socialement formée par la division du travail qui sépare comme deux domaines étanches les fonctions d’exécution et les fonctions de conception et d’organisation (du côté desquelles se trouvent donc les artistes) (Arvatov, 1926, p. 101).

Une telle ressaisie de l’art d’un point de vue moniste présente à neuf sa nature : celui d’un savoir-faire constructif, une « méthode d’organisation constructive des matériaux » propre aux artistes comme le définit le critique d’art et secrétaire de l’Institut de la Culture artistique, Nikolai Taraboukine dans Le dernier tableau. Du chevalet à la machine (Taraboukine, 1980, p.52). C’est ce savoir que l’artiste apporte à la production : mais, et c’est une mécompréhension dûe à l’enthousiasme du premier stade du constructivisme contre laquelle les théoriciens du productivisme mettent en garde (Taraboukine, 1980 ; Tchoujak, 1923, 1927), il ne vient pas pour créer des objets comme le ferait un artisan – des objets d’art, uniques, précieux –, ni pour décorer comme un artiste appliqué – cette activité ne tenant pas compte de la rationalité interne de l’objet produit –, ni même dans le seul rôle de concepteur spécialisé de modèles – reconduisant la distance avec la production elle-même. La notion d’objet s’est elle-même transformée dans les conditions de la production industrielle de masse : il perd toute individualité dans la chaîne de production, il perd son caractère durable et solide qui faisait le fondement de son identité pour être consommé et remplacé et enfin (et surtout) il ne se présente plus comme un objet discret mais comme « des complexes d’objets indissolublement liés dans le processus de consommation et formant un système, ou bien ne représentant même plus du travail matérialisé » (Taraboukine, 1980, p. 65), pris dans un réseau de relations interdépendantes. Il ne peut plus être question d’œuvre d’art, unique et achevée, mais du produit d’une production et d’une consommation collective. L’activité artistique se trouve donc redéfinie, via la production, en direction des formes du quotidien : « L’artiste productiviste a, outre les objets, à reconstruire l’ensemble du mode de vie quotidien (bytovoi uklad), en pensant aussi bien à ses formes statiques qu’à ses formes cinétiques (le mouvement de la rue par exemple) » (Taraboukine, 1980, p. 57) Autrement dit, vers les formes matérielles dans lesquelles la vie (biologique, psychologique, motrice, sociale) se déploie ; le sens même de l’objet est déplacé par cette réinscription dans la production : « ce n’est qu’à notre époque que l’art acquiert le droit de parler non d’objets (predmet) illusoires et simulacres, mais des choses (veshch) mêmes, comme instruments (orudii) de construction » (Tchoujak, 1927, p. 22), autrement dit des objets consciemment pensés en fonction de leur destination sociale, appelés à y jouer un rôle actif, à susciter des usagers actifs et non à décorer leur quotidien.

Le modèle de ces objets connectés entre eux, qui mettent en relation des domaines d’activités différents, est celui des dernières innovations techniques à l’échelle industrielle, telles que l’électricité, les réseaux de transports, de chauffage, ascenseur, radio, choses répandues en Occident, encore extrêmement rares dans la jeune République soviétique socialiste fédérative de Russie, mais connues et étudiées par les spécialistes russes en art, en architecture, en ingénierie, parmi lesquels les artistes et intellectuels de gauche. En effet, la technique est pour l’avant-garde le domaine dans lequel se réalisent les objets les plus adaptés à leur destination – notamment, les machines au fonctionnement le plus perfectionné, le plus économique en termes d’énergie physique. La présence de plus en plus grande de la technologie dans tous les domaines rend toute activité, et particulièrement le quotidien, « inséparable de ses médiations technologiques » comme le remarque John Roberts à propos de Walter Benjamin (Roberts, 2006, p. 46). Cette omniprésence de la médiation technique est pensée du côté des productivistes comme source de potentialités pour « dynamiser » le quotidien, offrant les moyens de « construire consciemment notre vie (jizhn’) et par conséquent les formes concrètes dans lesquelles cette vie se réalise » (Arvatov, 1926, p. 88). En effet, la technologie reçoit elle aussi une forme sociale et matérielle :

La culture matérielle est à la fois la production et la consommation de valeurs matérielles. Du point de vue de la culture matérielle, n’importe quelle machine représente à la fois une forme productive, technique et une forme du quotidien, de consommation. La technologie dans son ensemble est à la fois l’instrument et l’environnement du travail social, sa condition formelle quotidienne. (Arvatov, 1997, p. 120)

Arvatov se réfère explicitement à un concept élargi de technologie, pour se distinguer de sa réduction aux seules forces productives, au seul système des relations économiques qui, chez certains marxistes, animerait la société. Ainsi prend-il l’exemple des nouvelles relations aux objets qui se sont, selon lui, développées dans « l’intelligentsia technique » américaine – administrateurs, cadres, ingénieurs, chercheurs – : leur relation au monde des objets ne se forme plus dans « un appartement privé, mais dans la sphère collective, au contact de la production matérielle » (ibid., p. 125), dans les grands centres de recherches ou bureaux d’études, dans les transports en commun, au contact des fonctions collectivisées et centralisées de la grande ville moderne. Ainsi, « vivant dans un monde d’objets qu’[il] organise mais qu’[il] ne possède pas, d’objets qui conditionnent son travail » (id), ce groupe social d’intellectuels techniques, appliquant ses compétences productives dans son quotidien, recherche dans les objets de son quotidien des valeurs autres que celle d’une marchandise, d’un signe de distinction sociale, ou d’un élément de décoration :

D’autres critères les remplacent, la commodité, la portabilité, le confort, la flexibilité, la convenance, l’hygiène, en un mot, tout ce que l’on peut appeler l’adaptabilité de l’objet, son aptitude en terme de positionnement et d’assemblage (ustavochno-montazhnaja prisposoblennost’) pour les besoins de la pratique sociale. (ibid., p. 126)

Ce sont donc de telles valeurs matérielles qui doivent passer du champ de la technique et de la production à celui du quotidien, pour surmonter le dualisme réglant jusque là tant le quotidien que l’art, dans leur opposition au travail : l’art trouverait alors son rôle dans l’invention de formes matérielles susceptibles de transformer ces qualités techniques en significations culturelles, pour unifier ces deux domaines de l’expérience. Car ce n’est pas la technique seule qui dépasse ce dualisme : preuve en est, selon Arvatov, que les ingénieurs, en Amérique du Nord comme en Russie, couvrent de formes archaïques et stylisées les inventions techniques les plus perfectionnées – d’où cette sorte de schizophrénie vertement dénoncée dans l’architecture, même par Kazimir Malévitch (« L’architecture comme gifle au béton armé », Anarchie, 1918) –, les nouvelles formes de culture finissant par s’imposer anarchiquement au lieu d’être consciemment dirigées dans la direction d’un moindre gaspillage d’énergie dans le passage à un nouvel état culturel.

La place cruciale qu’occupe l’intérêt pour la technique moderne et l’organisation scientifique du travail dans la rationalisation du travail artistique pour les productivistes appelle nécessairement une série de remarques. D’abord, comme le souligne John Roberts dans sa généalogie critique du concept de quotidien, la culture machino-technique partagée tant par les responsables du Parti que par les avant-gardes définit à la fois « le caractère original, historique de la révolution et de son dynamisme culturel, mais c’est aussi ce technicisme révolutionnaire qui prépare le terrain à la future négation sociale de la Révolution » (Roberts, 2006, p. 24) sous la forme de la soumission totale au travail industriel à l’époque stalinienne. Mais c’est là un sujet de débat dans les avant-gardes, chez qui Roberts (mais aussi Kiaer, 1997, et Penzin, 2012) voit une critique interne qui essaie de poser une autre question : « de quelle façon le travail émancipé des relations de production capitaliste peut-il être réellement compatible avec le machino-technique ? » (Roberts, 2006, p. 25). Ce qui est en jeu, c’est la possibilité de créer d’autres formes de vie avec la technique mais hors des relations capitalistes de production qui aliènent l’homme et la machine.

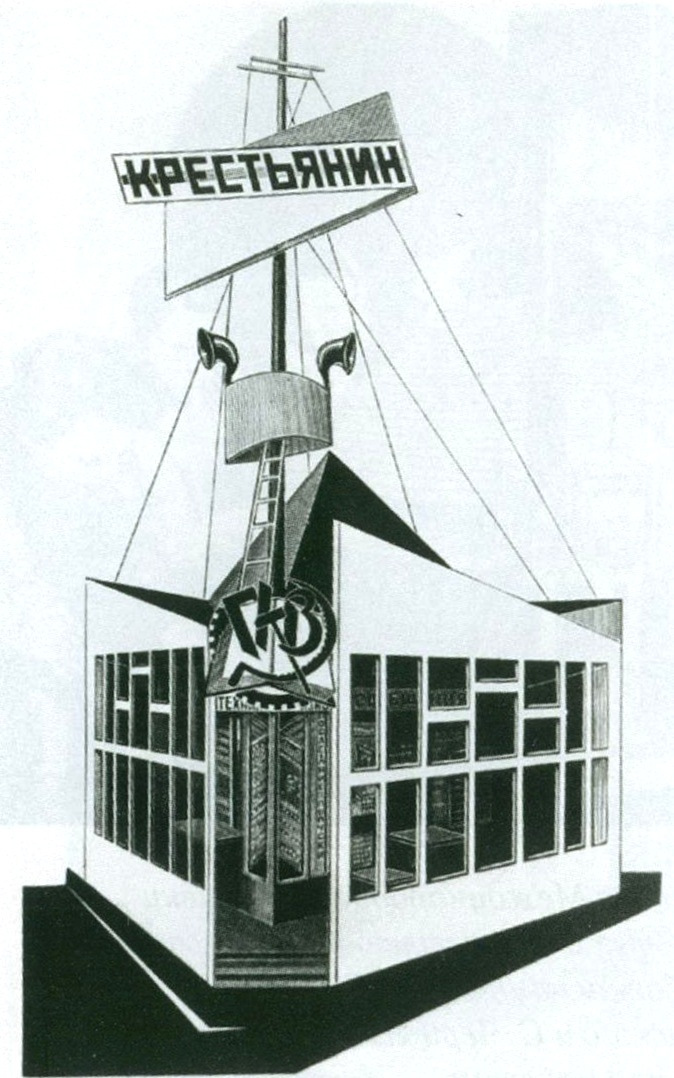

Dans cette perspective, il est possible de voir dans le nouvel objet socialiste, en lequel se rejoignent l’art et la technique, imaginé par Arvatov comme « réalisation de la capacité physique de l’organisme pour le travail, comme une force pour le travail social, comme un instrument et comme un camarade (co-worker) » (Arvatov, 1997, p. 124), « comme quelque chose de fonctionnel et d’actif, connecté comme un camarade avec la pratique humaine » (ibid., p. 126) une ébauche de la tâche culturelle identifiée par Gilbert Simondon dans Du mode d’existence des objets techniques en 1958. Simondon appelle à dépasser l’opposition entre la culture et la technique, opposition infondée de laquelle dérive tant la technophobie que la technolâtrie, par méconnaissance de la réalité des objets techniques, qui sont des médiateurs entre l’humain et la nature. Il faudrait pour cela faire apparaître dans la culture, pouvoir régulateur, « la conscience de la nature des machines, de leurs relations mutuelles et de leurs relations avec l’homme, et des valeurs impliquées dans ces relations » (Simondon, 2012, p. 15), tâche dont Simondon imagine qu’elle pourrait échoir à des technologues ou mécanologues, « l’ingénieur d’organisation qui serait comme le sociologue et le psychologue des machines, vivant au milieu de cette société d’êtres techniques dont il est la conscience responsable et inventive » (ibid., p. 14). Ce sont de telles valeurs sous-jacentes à l’utilisation, au fonctionnement, à la fabrication et à la consommation même des objets qu’Arvatov appelle l’art à faire passer du travail au quotidien : ce sont des telles positions qui sont explorées dans le mobilier pour club ouvrier que Rodtchenko présente à l’Exposition des arts décoratifs de Paris en 1925, dans les bureaux convertibles, lits escamotables des étudiants de la faculté de travail du métal des Ateliers Supérieurs d’Art et de Technique (Vkhutemas), dans le kiosque à journaux d’Aleksei Gan dans les pages de Architecture contemporaine (1926, n°2), présentés comme « armatures de la vie quotidienne ».

Enfin, l’artiste lui-même voit son identité se dissoudre : bien que ces figures ne se confondent pas l’une avec l’autre, la distinction entre l’artiste et l’ingénieur, l’artiste et le constructeur est rendue plus que poreuse. L’artiste-ingénieur, qui se donne en toute conscience et sur des bases scientifiques la tâche d’organiser le quotidien, doit utiliser son savoir-faire spécifique de la mise en forme des matériaux pour assurer la coordination maximale de la forme matérielle avec la destination sociale anticipée de l’objet. Cette notion de « destination », qui vient remplacer le couple jugé idéaliste « forme/contenu » doit garantir le caractère rationnel (tselesoobrazni, au sens d’une logique interne au sein d’un système) et ciblé de la mise en forme. Si cette destination – qui concerne ce que sera la nouvelle subjectivité socialiste dans les conditions objectives du socialisme réalisé – est encore précisément inconnue, elle est anticipée et concrétisée à partir de ces tendances réelles qu’Arvatov voit déjà à l’œuvre dans l’intelligentsia technique américaine – mais soumise à la division du travail du régime bourgeois – mais aussi en germe dans le prolétariat, qui, évoluant au contact de la production, a fondamentalement une disposition non vers la tradition mais vers l’adaptabilité, la rationalité interne des formes, la flexibilité, la modularité. La participation de l’artiste à la production se comprend donc dans le sens où elle active en même temps la transformation de l’identité de l’artiste et de celle du travailleur. Car si l’art est ramené vers la production, la production est elle-même ouverte à une ressaisie comme processus d’invention et de création. Autrement dit : l’art et la production deviennent « travail créateur » ; tel est le sens que Tchoujak, par exemple, donne à la « matérialisation maximale de l’art, le rapprochement maximal de la superstructure à la base » (Tchoujak, 1927, p. 21). De proche en proche, là où l’artiste devient producteur de formes matérielles (dans le domaine des transports, des ustensiles, des bâtiments, des vêtements…), qui tendent elles-mêmes à favoriser l’action sur l’environnement matériel, et donc à organiser l’expérience collective, le consommateur devient aussi un producteur, qui interagit avec son environnement matériel et avec les objets qui le composent dans un rapport de co-création, un quotidien « dynamisé ». De la même manière, la question est finalement moins de faire venir les artistes à l’usine, ou de leur faire produire des modèles que de mettre en forme le processus productif, de faire de l’usine (ou de la production) un centre de création artistique. Tout concourt à la production d’une subjectivité « collective et planifiée » (Penzin, 2012, p. 57) qui s’étendrait aussi à l’environnement matériel.

C’est donc par la pensée systématique d’une série de déplacements que la notion d’« art du quotidien », conséquence d’un « art productiviste », où l’art comme le quotidien et la production sont redéfinis par l’interpénétration de leurs domaines respectifs, peut prendre de la consistance. Ces déplacements sont considérés comme n’étant pas seulement d’ordre méthodologique mais comme exigeant une concrétisation hic et nunc, ne serait-ce que sous une forme expérimentale, eu égard à la pénurie de matériaux et au retard technique de l’industrie – qui obligèrent les Soviétiques à importer des usines américaines en pièces détachées, ingénieurs inclus, pour les remonter sur le territoire soviétique, pendant le premier plan quinquennal (1928-1932). Le modèle de l’action de l’art sur la vie n’est donc pas à tous les égards un modèle d’intervention directe : il requiert la médiation de la technique, mais celle-ci est rendue immanente à l’activité productrice artistique, de la même manière que les buts de l’art ainsi réorganisé deviennent immanents à la construction du socialisme. Dans sa monographie consacrée à la nouvelle architecture soviétique, El Lissitzky met ainsi en relation l’art repensé comme « travail culturel » et les possibilités nouvelles pour les artistes ouvertes par la Révolution d’Octobre : « En même temps, [la révolution] a introduit le concept d’art comme forme de travail culturel, ce qui aura à son tour une influence décisive sur la reconstruction de notre architecture » (Lissitzky, 1970, p. 28) Comme un travail, c’est-à-dire comme une activité productive ; culturel parce qu’en articulant le social et technique dans la mise en forme de l’environnement matériel, il pose les jalons de nouveaux types de relations entre les différentes sphères d’activité, de nouveaux usages, de nouveaux comportements, renforçant un type donné d’organisation de la collectivité.

3. Projets architecturaux de transformation du quotidien

Ces réflexions préalables avaient pour but, d’une part, de comprendre en quoi les formes « bourgeoises » du quotidien, la culture matérielle du passé, ne sont pas répudiées pour leur prétendue essence, mais en tant que dispositifs complexes maintenant le quotidien dans l’inactivité et le passé ; et d’autre part, de voir comment la redéfinition que l’art subit pour endosser une tâche organisationnelle, culturelle, le dirige du côté de la mise en forme matérielle du quotidien. Sur le terrain de l’architecture, le groupe OSA (Union des architectes contemporains), formé en 1925, se situe dans le prolongement de la plate-forme détaillée ci-dessus, défendant les positions constructivistes (au stade productiviste) dans un domaine professionnel également occupé par d’autres groupes d’avant-garde (les rationalistes de l’ASNOVA mettant en avant le travail des formes, les inspirations suprématistes des architectes de Leningrad). L’architecture des années 1920 est avant tout de papier, animée par de nombreux concours, des contributions théoriques dans les domaines de la technique, de l’ingénierie, de l’urbanisme, par le suivi des productions architecturales à l’Ouest, autant d’aspects représentés dans le journal de l’OSA, Architecture contemporaine (1926-1930). Elle ne se développe dans la construction qu’à partir de 1927, date à partir de laquelle certains projets constructivistes sont réalisés, avant que les explorations du nouveau mode de vie ne soient condamnées par un décret du Comité Central du Parti communiste en mai 1930. L’architecture n’affronte pas les mêmes problèmes que l’art en général dans l’adoption du programme productiviste, puisque qu’elle était déjà orientée vers la construction de formes matérielles et d’objets (de bâtiments) utiles, mais la rationalisation des choix esthétiques ouvre aussi la porte à une refonte de la méthode architecturale, de la projection et des objectifs de celle-ci : par exemple en apportant autant d’attention aux bâtiments liés au quotidien (logements, équipements publics telles que les cantines et les bains, fabriques, stations téléphoniques, mobilier urbain…) et non plus seulement aux bâtiments remarquables. Nous présenterons brièvement ici les lignes de force des projets qui tentent de tenir compte de cette redéfinition du quotidien comme un pôle constitutif dans la construction de nouvelles formes de vie.

Dès le premier numéro de Architecture contemporaine en 1926, qui s’ouvre sur un article de Moïsseï Ginzburg, rédacteur en chef et figure de ce mouvement, intitulé « Les nouvelles méthodes de la pensée architecturale », les architectes constructivistes de l’OSA travaillent à l’élaboration d’une « méthode fonctionnelle » révisée et complétée au fil des expérimentations menées par les architectes (possibilité de la construction) et de la transformation des conditions de vie (sous les différentes politiques économiques de la NEP et du premier plan quinquennal, 1928-1932). Cette méthode nouvelle de la pensée architecturale s’ancre en premier lieu dans l’examen minutieux des conditions de vie existantes. De la même manière que les théoriciens productivistes, les architectes de l’OSA recherchent les tendances progressistes (c’est-à-dire, pour eux, celles qui tendent vers la collectivisation des activités et l’émergence d’une subjectivité collective), déjà visibles dans certaines expériences de vie en commun d’étudiants ou ouvriers pauvres, dans la dissolution de la famille traditionnelle avec le travail des femmes, afin de traduire ces nouveaux besoins en fonctions, en objectifs pratiques et concrets qui exigent une résolution spatiale adaptée, engageant toutes les ressources des matériaux utilisés et des méthodes modernes de construction (surface, volume, espace, couleur, faktura, le verre, le fer, le béton…). Cette méthode, qui doit être élaborée scientifiquement via un travail collaboratif et sur des bases scientifiques, commence par

élucider les inconnues d’ordre général, dictées par l’époque dans son ensemble, que sont les spécificités liées à l’apparition d’un nouveau consommateur social de l’architecture – la classe des travailleurs, qui n’organisent pas seulement leur propre mode de vie contemporain, mais aussi les formes complexes de la nouvelle vie économique de l’État (…) en tant que [cette classe] est un collectif puissant, en train de construire l’État socialiste (Ginzburg, 1926, p. 2)

Autrement dit, il ne s’agit pas de répondre à un cahier de charges déjà fourni par un commanditaire quel qu’il soit, mais d’élaborer les tâches à accomplir à partir de ce qui peut être entrevu du futur dans le présent, d’une anticipation de la destination sociale (l’inconnue) à partir des possibilités réelles, c’est-à-dire déjà contenues dans les rapports sociaux et historiques (« dictées par l’époque ») mais encore insuffisamment déterminées pour être effectives. Parmi les outils mis en avant pour analyser et parvenir à la visualisation et à la formulation architecturale de cette destination, Ginzburg distingue spécialement les diagrammes de mouvements et les schémas d’équipement, empruntés à la méthode d’organisation scientifique du travail de Taylor. Ces outils permettent de rendre compte de toute une série de conditions complexes, tant physiques et externes que sensorielles, matérielles et psychiques, impliqués dans l’exécution d’un processus. Ils permettent de visualiser la trame, la dynamique et l’articulation du processus étudié dans un espace déterminé et de les traduire en termes de fonctions. Dans l’article « Installation ciblée dans l’architecture moderne » (Architecture contemporaine, 1927, n°1) où il introduit ces outils, Ginzburg insiste sur le fait que la cartographie donnée par les diagrammes de mouvement ne fait apparaître aucune différence substantielle entre les processus de production dans une usine et les processus du quotidien, puisque dans l’usine se déroule des mouvements quotidiens (la toilette, l’habillement, la pause déjeuner des ouvriers), et que les processus dits du quotidien répondent eux aussi à un agencement, certes plus complexe et qui s’est jusque là s’est déroulé sans interaction consciente avec les objets techniques qui auraient amené avec eux la distinction plus claire des fonctions, qui pourrait être optimisé pour économiser l’énergie physique et psychique. Ginzburg fait alors le constat que toutes les activités sont des processus globaux et unifiés de production et d’activité quotidienne (ce qu’il indique par un néologisme difficilement traduisible, mais qui réalise ce point de vue moniste dans le langage : proizvodstvenno-bytovye protsessy), transposant ainsi le point de vue théorique mentionné plus haut de l’indifférenciation des sphères productive et du quotidien dans l’analyse architecturale, comme signe distinctif du constructivisme par rapport aux courants occidentaux de l’architecture moderne (Ginzburg, 1927, p. 5). Se justifie ainsi l’attention scrupuleuse apportée aux équipements apparemment les plus dérisoires, aux mouvements effectués dans un cinéma ou dans une cuisine.

L’intérêt attendu de cette démarche d’élucidation scientifique et prospective des conditions du réel est double : renouveler la pensée architecturale pour la mettre en phase avec les niveaux d’avancement social et technique, et permettre un travail d’invention de nouvelles formes architecturales à partir de la compréhension des nouvelles conditions de vie, pour catalyser ces transformations. Reconstruire la vie (quotidienne) prend ici le sens de la reconstruction complète de tout le schéma d’équipement des activités humaines, schéma d’équipement au sens de système des objets et de leurs relations qui posent les jalons des mouvements humains. Ces nouveaux types architecturaux – maison-commune, club ouvrier, maison de la culture, bains, cinéma, « usines-cuisines », cantine, kiosque de village…– sont appelés à faire système dans et pour la société nouvelle, comme base pratico-matérielle de la renégociation généralisée des rapports sociaux, comme étape dans la formation d’une nouvelle culture. La spécificité en est explicitement signalée par l’introduction d’un nouveau terme, leitmotiv d’Architecture contemporaine, souvent isolé visuellement par la mise en page d’Aleksei Gan : ce sont de « nouveaux organismes architecturaux, les condensateurs des nouveaux rapports sociaux » (Ginzburg, 1927, p. 7).

Dans le domaine de l’habitat, « l’objectif [en 1930] est le passage de l’habitation comme agrégat de plusieurs logements privés aux communes d’habitation » (Lissitzky, 1970, p. 36). Le problème principal qui en dérive est la redéfinition des rapports entre espace public et espace privé et des attitudes à l’égard des différents moments de la vie privée et collective, afin de défaire la famille nucléaire (petite-bourgeoise) et le mode de vie qu’elle induisait (soumission de la femme et des enfants, monogamie et hétérosexualité, réduction de la femme à un rôle de ménagère, recherche du confort matériel privé et individuel) :

Par exemple, faire la cuisine devrait être transféré de la cuisine privée individuelle au laboratoire commun de cuisine ; le plat principal devrait être consommé dans des établissements d’alimentation publics, élever les enfants devraient relever de la responsabilité de la maternelle et de l’école. (id).

C’est-à-dire qu’un certain nombre de tâches assumées de façon individuelle par les femmes dans le régime de la famille patriarcale bourgeoise et entérinées par le schéma spatial qui y correspond (chambre partagée par le couple et ses enfants, cuisine séparée) devraient pouvoir se trouver en dehors de l’espace privé où l’individu se repose et se récrée ; et que l’espace de la cuisine lui-même, lieu d’esclavage et de subordination des femmes, cessera d’exister comme tel. Sous condition bien sûr de l’existence, à côté des nouveaux types d’habitations, d’usines-cuisines, de cantines collectives, de crèches : comme leur nom le suggère, ces « organismes architecturaux » et « condensateurs sociaux » fonctionnent en réseau, dans un circuit, et non pas comme une unité isolée. Ils dépendent à la fois des rapports de production dans lesquels ils fonctionnent et des différents points de jonction entre individuel et collectif qu’ils matérialisent.

Plus que de mouler des nouvelles pratiques, il s’agit de « déterminer la direction dans laquelle l’habitat d’une société socialiste devrait se développer » (Lissitzky, 1970, p. 42). C’est en effet d’abord dans la tentative d’apporter une solution révolutionnaire au problème du logement que l’architecture d’avant-garde trouve matière à affirmer de manière plus concrète le rôle social et organisateur de l’architecture, dans le but de soumettre les idées nouvelles à l’épreuve de la matérialisation et de l’usage et de stimuler l’inventivité des constructeurs. L’OSA lance une compétition amicale sur la question du logement ouvrier (1926, n°3), complétée par un questionnaire directif dans le numéro suivant s’adressant aux travailleurs, travailleuses et aux spécialistes : « quelle est votre représentation concrète de la maison-commune ? » (1926, n°4), qui débouche sur une exposition des projets en juin 1927 pour la Première exposition d’architecture contemporaine (1927, n°4-5). Ce premier stade de matérialisation, encore expérimentale, fait l’objet d’une appréciation critique pour déterminer les directions de recherches les plus prometteuses, les plus économiques, étant donné la réalité du terrain, ainsi que les problèmes subséquents (traitement des couleurs, psychologie et physiologie des perceptions). Le projet de Ginzburg, notamment, sert de matrice à la création d’une typologie standardisée du logement ouvrier adoptée par le Comité de Construction de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (Stroïkom RSFSR) en novembre 1928 (SA, 1929, n°1) qui définit plusieurs types standards d’unités selon différents besoins (famille, collectivité, deux personnes sans enfants, célibataire…), de sorte que la résolution architecturale consistera à articuler de la manière la plus rationnelle ces unités avec des espaces polyfonctionnels – dévolus aux activités collectives – pratiques et accessibles et en intégrant des systèmes techniques (ascenseurs, tapis roulant, chauffage central, eau courante, électricité, mobilité des fenêtres, procédés constructifs). Conjointement au développement de ces standards se déroule la construction d’un des bâtiments les plus emblématiques de cette époque : la maison pour les travailleurs du Commissariat du Peuple aux Finances (Dom Narkomfin) à Moscou (1928-1930, M. Ginzburg et I. Militis).

Composé de deux bâtiments reliés par un couloir couvert, l’un, sur pilotis, dédié aux appartements proprement dits (« cellule » ou unités d’habitation) et l’autre, pourvu d’une façade entièrement vitrée, hébergeant les services collectivisés (cantine, salle de sport, bibliothèque ; une blanchisserie et une crèche prévues initialement n’ont jamais été réalisées), il est aussi doté d’un toit plat idéal pour la culture physique et les bains de soleil, qui accueille également le premier penthouse soviétique – celui du commissaire du Peuple aux Finances, Nikolai Milioutine, commanditaire de l’édifice et lui-même urbaniste « de gauche ». Ce bâtiment est d’emblée conçu pour évoluer avec la transformation des conditions de vie au fur et à mesure de la « construction du socialisme » et caractérisé comme « logement de type transitoire » (dom perekhodnogo tipa). En effet, outre la collectivisation des services, son originalité repose sur le voisinage d’unités d’habitation prévues pour des familles et équipées selon cette destination, avec des unités correspondant au mode de vie le plus socialisé, celui de l’individu indépendant, homme ou femme, dont le temps et l’énergie sont libérées des contraintes du foyer pour être investies dans le travail social et culturel, par nature collectif. Ces unités type F, au cœur de ce système complexe qu’est la maison-commune, concentrent les innovations : d’abord par leur configuration spatiale sur deux niveaux, traversante, avec une attention particulière portée à la circulation de l’air et de la lumière ainsi qu’à l’articulation des volumes spatiaux créés par cette répartition – impression visuelle, dynamisme de la connexion entre les deux niveaux, soulignés par le schéma des couleurs travaillé par le professeur du Bauhaus Hinnerk Scheper. La répartition des unités type F dont l’accès est alterné (ascendant ou descendant) depuis un unique couloir permet de maximiser la surface utile : ainsi les cinq étages du bâtiment sont-ils desservis par seulement deux couloirs, ouverts sur l’extérieur par une fenêtre en longueur.

Le mobilier intégré, conçu dans les projets du Stroïkom par El Lissitzky (lits dépliants intégrés aux parois par exemple), n’a finalement pas été réalisé au Narkomfin, mais il constitue bien une préoccupation relayée par la revue Architecture contemporaine, faisant partie de la solution architecturale : dans la détermination du « schéma d’équipement », le mobilier peut jouer le même rôle organisateur que les cloisons. S’inspirant des architectes occidentaux, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Gerrit Ritveld, Ginzburg souligne l’importance de

tels objets d’équipement de la maison d’habitation, du mobilier extensible qui servirait en même temps à articuler de façon fonctionnelle toute l’habitation en différentes parties ou pièces. Pour finir, le développement de cette même pensée amène à l’idée des cloisons coulissantes. Si le lit pliant permet, par son mouvement, d’utiliser de deux façons différentes l’espace qu’il occupe, alors les cloisons amovibles offrent la possibilité d’accomplir la même chose en bien plus poussé (Ginzburg, 1927, p. 9-10).

La mise en forme du nouveau quotidien passe par l’invention de meubles non pas statiques mais pliables, combinables et escamotables, ainsi que de cloisons coulissantes et même amovibles dans certains projets, autrement dit des objets « dynamisés » incitant l’habitant à interagir et opérer sur son environnement selon les moments de la journée ou de sa vie et les fonctions à y accomplir, l’identifiant comme un travailleur-producteur, qui transforme son environnement au lieu d’en être un habitant contemplateur et passif (Vujosevic, 2016). Ce rapport de co-création, de co-constitution avec l’environnement avait déjà été souligné par Rodtchenko dans ses lettres depuis Paris où il exposait son mobilier pour club ouvrier, d’ailleurs publié dans Architecture contemporaine (1926, n°1) avec une présentation de Varvara Stepanova :

Nos objets dans nos mains doivent être aussi des égaux, des camarades, et non pas des esclaves moroses, comme ici [en pays capitaliste] (…) Les objets se saisiront eux-mêmes, deviendront les amis et les camarades de l’humain, et l’humain commencera à savoir rire, se réjouir et bavarder avec les objets (Rodtchenko, 1996, p. 152).

Comme cela a été vu plus haut, de tels objets permettent, dans les relations établies avec les utilisateurs, et en lien avec les activités physiques, les représentations, les valeurs qui y sont attachés et donc les formes sociales, d’établir une culture ; on trouve donc associée à l’idée d’une reconstruction de la forme matérielle du quotidien celle d’une « culture de l’habitation », culture de l’habitation de masse visant à libérer du temps et de l’énergie pour les travaux sociaux et culturels. Comme lieu d’articulation de ces multiples dimensions – économique, social, technique, culturel – le logement comme un « condensateur social » sort de l’enclave de la vie privée, sans pour autant supprimer l’espace individuel, comme le souligne Tijana Vujosevic, unité minimale où le sujet doit s’approprier la culture par laquelle il est capable de s’articuler au collectif (Vujosevic, 2016).

Un élément significatif est le traitement réservé à la cuisine : à la fois comme forme matérielle mal adaptée et comme lieu connoté par « les esclandres, la raclée pour les femmes et les enfants », elle doit être désormais envisagée comme « laboratoire collectif » (Lissitzky, dans Architecture contemporaine, 1929, n°1, p. 28). Dans le sillage des travaux de rationalisation menés aux États-Unis et en Allemagne, les architectes constructivistes conçoivent pour le Stroïkom un « élément de cuisine » standard, un placard équipé de tous les éléments basiques d’une cuisine moderne (actuelle). Cette cuisine minimale et vouée à disparaître totalement dans les conditions de la société communiste marque à la fois le but à venir – collectivisation de la préparation et de la consommation de nourriture – et son degré de possibilité actuel en 1928 (où toutes les conditions ne sont pas encore réunies) ce qui justifie la présence de cette cuisine, escamotable, par exemple dans certaines unités du Narkomfin, qui pallie l’insuffisance, traçant la voie à suivre, permettant à cette possibilité d’apparaître de façon un peu plus concrète. Comme cette cuisine que l’on pourrait qualifier « de transition », le reste du logement se veut modulable, reflétant les conditions changeantes et donc le caractère impermanent de la situation, tout en posant des jalons, des points d’appui matériels, des points-clés.

Le constructivisme en architecture, en se posant l’objectif de transformer la culture matérielle dans ses dimensions sociale, technique et artistique, ne pouvait que prendre d’abord cette forme expérimentale dans la période de transition, prenant acte de cette difficulté irréductible : « Pour nous, architectes du contemporain, le mode de vie nouveau est inséparable de nous-mêmes ; mais qui peut dire sous quelle forme définitive il s’accomplira. Ni ceux qui le proclament, ni ceux qui théorisent son développement, ni les directives du parti, car ce n’est pas de cela seulement que la vie dépend, mais aussi de milliers de détails insignifiants et insaisissables » (A. Pasternak, Architecture contemporaine, 1927, n°4-5, p. 126). Il s’agissait de dépasser le fatalisme en commençant à « poser les fondations du pont » (Arvatov, cf. supra), tout en restant à l’écoute de l’effectivité historique pour mieux y intervenir, aspects que l’OSA intègre dans sa formulation du constructivisme architectural :

Les buts de L’architecture contemporaine [sont] l’invention, la standardisation et le perfectionnement des condensateurs sociaux de notre époque – les nouveaux types de l’architecture répondant aux interactions d’aujourd’hui et de demain (Architecture contemporaine, 1928, n°1).

Cette formulation technique fait apparaître la volonté de constituer de nouveaux dispositifs architecturaux qui fonctionneraient, dans leur mise en relation des multiples sphères d’activité humaine, comme des milieux avec les humains, qui seraient en relation d’interaction constante et constitutive avec eux.

Conclusion

À la lumière du parcours effectué dans cet article, l’« esthétique de l’utilitarisme socio-technique » prônée par les productivistes pourrait être reconsidérée comme une tentative originale de problématiser l’activité artistique dans la culture de masse. La conviction que l’art ne pouvait pas ne pas être bouleversé par la révolution politique et économique est au cœur des débats menés tant à l’intérieur de « l’art de gauche », du nouvel art, qu’entre celui-ci et la tradition ou les autres mouvements culturels. Pour ceux et celles qui défendent le caractère interventionniste et actif de l’art, le problème des nouvelles formes artistiques mettant à l’épreuve les canons esthétiques traditionnels, à l’instar du Carré noir sur fond blanc (1915) de Kazimir Malévitch, doit se conjuguer avec la question des nouvelles formes sociales. Des contre-reliefs de Tatline, des premiers appels à « faire des rues nos palettes » (Maïakovski), à créer des « objets humains » (O. Brik, N. Pounine) en 1918 dans la revue L’Art de la commune des kom-fut (communistes-futuristes), à la formation au sein de l’Institut de la Culture Artistique du « premier groupe de travail des Constructivistes » en 1921 par A. Rodtchenko, V. Stepanova, A. Gan, les frères Stenberg…, les différents chemins se retrouvent notamment autour de la revue LEF que N. Tchoujak place « sous le signe de la construction de la vie », où le mot d’ordre « à la production ! » acquiert de la consistance. Les artistes et les théoriciens rassemblés sous la bannière du productivisme – mais très loin d’adopter des pratiques similaires, comme le rappellent les historiennes du constructivisme C. Lodder, M. Gough, C. Kiaer – ont en commun de considérer le côté social de l’art : c’est à partir de ce souci partagé que naît l’intérêt pour la mise en forme de la culture matérielle qui doit renforcer la Révolution. Il n’est jamais question que l’art remplace les transformations révolutionnaires, remplace l’industrie et l’économie ; mais il est crucial pour les productivistes que soit reconnu le caractère actif des formes matérielles, de leur opérativité quant à la mise en place d’un partage du sensible, de dispositions vers le passé ou vers l’avenir, donc leur rôle organisateur. Pour cela, ils défendent un point de vue moniste, qui reconnaît la continuité et l’interpénétration des processus de production et de consommation qui mettent en forme le quotidien et la place acquise par les objets techniques dans toutes les opérations du quotidien, même les plus dérisoires. En redéfinissant l’art comme une tâche de construction de la vie (jiznestroenie) ou de création du quotidien (bytotvorchestvo), la notion d’art semble se dissoudre elle-même dans le « travail culturel » dans la production industrielle, afin de « dynamiser » les objets, de rendre la production créatrice, de faire de l’usine un centre de création artistique afin de faire advenir une nouvelle subjectivité socialiste. Les « condensateurs sociaux » inventés par les architectes constructivistes de l’OSA tendent aussi à devenir de tels centres de création et de production au quotidien, convoquant différents domaines de pratiques sociales au lieu de les séparer les unes des autres. Le motif du moule, souvent convoqué par les partisans comme par les détracteurs du projet soviétique pour qualifier les projets utopiques de toutes sortes des années 1920, pour exprimer une imposition unilatérale et irrésistible d’une volonté moderniste considérant les usagers comme de la matière passive, ne semble pas tenir compte de l’élaboration qui de part et d’autre, du côté de la « matière » comme du côté du « moule » rend ce moulage possible : les objets dans leur ensemble et les individus ne sont pas donnés séparément les uns des autres, mais sont dans un rapport de co-constitution, qui fait que les objets condensent, à travers leur matérialité même, certaines actions, valeurs et représentations que les humains leur donnent et avec lesquelles ils interagissent. En restituant ces articulations complexes, effleurées par les artistes et les théoriciens des années 1920, nous souhaiterions attirer l’attention sur ce qui fait écho aux préoccupations de la pensée radicale contemporaine, incitant à reconsidérer dans ces textes et réalisations ce que la chercheuse Christina Kiaer nomme « une modernité socialiste alternative » (Kiaer, 1997, p. 106) qui ne serait ni la modernité industrielle de l’époque stalinienne, ni la modernité capitaliste. L’historienne de l’architecture Anna Bronovitskaya constate l’adéquation inattendue des solutions architecturales constructivistes avec le mode de vie d’aujourd’hui (Bronovitskaya, 2014), contraste curieux avec les projets qui apparaissent de nos jours novateurs mais plus rétrospectifs que prospectifs en comparaison : « Et si l’habitation de demain s’adaptait au mode de vie d’aujourd’hui ? » (Libération, 2015), entre mystique de la solution miracle (l’architecture réglant les problèmes du capitalisme) et pragmatisme de la résignation face à la dégradation des conditions de vie dans la société capitaliste (l’architecture comme mesure compensatoire).

Bibliographie

Boris Arvatov, « Utopia ili nauka ? » [Utopie ou science ?], LEF n°4, 1923 (trad. in G. Conio, Le constructivisme, t.2, Lausanne, 1987); Iskusstvo i proizvodstvo [L’art et la production], Moscou, 1926, p. 87-120; « Everyday life and the culture of the Thing » (Almanach du Proletkoult, 1925), trad. par C. Kiaer, October n°81, 1997, p. 119-128.

Walter Benjamin, « Expérience et pauvreté » (1933), Œuvres II, Gallimard, Paris, 2000.

Svetlana Boym, Common places: mythologies of everyday life in Russia, Harvard University Press, Cambridge, 1994.

Anna Bronovitskaya, « Glimpses Of Today In Visions Of Russian Avant-Garde Architects », Architektūros [leidinių] fondas, 2014. http://www.archfondas.lt/leidiniu/en/alf-02/eanna-bronovitskaya-glimpses-today-visions-russian-avant-garde-architects

Victor Buchli, « Moisei Ginzburg’s Narkomfin Communal House in Moscow: Contesting the Social and Material World », Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 57, n°2, juin 1998, pp.163 ; An Archeology of Socialism, Oxford, New York, Berg, 1999.

Moïsseï Ginzburg, « Les nouvelles méthodes de la pensée architecturale », Architecture contemporaine 1926 n°1 ; « Installation ciblée dans l’architecture moderne », Architecture contemporaine 1927 n°1.

Vigdariâ Hazanova, Sovetskaâ arhitektura pervoj pâtiletki. Problemy goroda buduŝego [L’architecture soviétique du premier plan quinquennal. Problèmes de la ville du futur], Nauka, Moscou, 1980.

Christina Kiaer, « Arvatov’s Socialist Objects », October n°81, 1997 ; « Into production ! », mars 2009, http://eipcp.net/transversal/0910/kiaer/en/

Anatole Kopp, Changer la vie, changer la ville, Union Générale des Editions, Paris, 1975.

Pierre Lemonnier, « De l’immatériel dans le matériel… et réciproquement ! Techniques et communication non verbale », Journal de la Société des Océanistes 136-137, 2013.

El Lissitzky, Russia : an Architecture for World Revolution (1930), trad. E. Dluhosch, London, 1970.

Anatolii Lounatcharski, O byte [Sur le mode de vie], Leningrad, 1927. http://ruslit.traumlibrary.net/page/lunacharskiy-o-byte.html

Alekseï Penzine, « Art et biopolitique. L’avant-garde soviétique des années 1920 et les formes de vie postrévolutionnaires », Kul’tura i revoluciâ – fragmenty sovetskogo opyta 1920-1930 gg., IFRAN, Moscou, 2012.

Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique (1859), Éditions sociales, Paris, 1972.

Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique, Paris, 2008.

John Roberts, Philosophizing the everyday, Ann Arbor, Londres, 2006.

Alexandre Rodtchenko, Opyty dlâ buduŝego: Dnevniki, statʹi, pisʹma, zapiski [Expériences pour le futur : journaux, articles, lettres, notes], Grant, Moscou, 1996.

Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (1958), Aubier, Paris, 2012.

Nikolai Tchoujak, « Sous le signe de la construction de la vie » [Pod znakom jiznestroeniïa], LEF n°1, 1923 ; « L’art du quotidien. Article en guise de réponse », Architecture contemporaine n°1, 1927.

Nikolai Taraboukine, « Le dernier tableau. Du chevalet à la machine », Moscou, 1923 (trad. par B. Nakov, éd. Champs libres, Paris, 1980).

Léon Trotski, « Pour reconstruire le quotidien, il faut le connaître », « De la famille ancienne à la nouvelle », « La culture prolétarienne et l’art prolétarien », Littérature et révolution suivi de Les questions du mode de vie, éd. de la Passion, Paris, 2000 (en russe : Problemy kulʹtury. Kulʹtura perehodnogo perioda. Œuvres complètes, t. 21, Moscou-Leningrad, 1927).

Serguei Ushakin, « Dinamiziruûŝaâ veŝʹ » [La chose dynamisée], Novoe Literaturnoe Obozrenie n°120, 2013, http://www.nlobooks.ru/node/3373

Tijana Vujosevic, « The communist egosphere : the single room abode in the Russian 1920s », Narkomfin, O’Neil Ford Monograph 6, Austin School of Architecture, 2016.

Sibylle Vincendon, « Logement : au fur et sur-mesure », Libération, 27 décembre 2015.

http://www.liberation.fr/france/2015/12/27/logement-au-fur-et-sur-mesure_1423133