« Dans l’impérialisme, l’enjeu suprême de l’affrontement est évidemment la terre ; mais quand il s’est agi de savoir à qui elle appartenait, qui avait le droit de s’y installer et d’y travailler, qui l’entretenait, qui l’a reconquise et qui aujourd’hui prépare son avenir, ces problèmes ont été transposés, débattus et même un instant tranchés dans le récit. Comme l’a suggéré un auteur, les nations elles-mêmes sont des narrations. Le pouvoir de raconter ou d’empêcher d’autres récits de prendre forme et d’apparaître est de la plus haute importance pour la culture comme pour l’impérialisme, et constitue l’un des grands liens entre les deux. »

Edward Saïd, Culture et impérialisme

Les images résistent à leur réduction à un évident discours ou texte idéologique. Grâce aux montages, fussent-ils simplement « mentaux », elles offrent de nouvelles résonances à ce dont elles semblent témoigner de prime abord. Et l’on aperçoit alors, après les premières intuitions de Bergson et Münsterberg ((Henri Bergson, L’Évolution créatrice (1907), Paris, PUF, 1940, p. 304-307 et Hugo Münsterberg, « Le cinéma : une étude psychologique » (1916), Le Cinéma : une étude psychologique et autres essais, trad. M. Richet, Genève, Hors-Limite, 2010.)), à quel point les techniques, les formes et le langage cinématographiques, s’ils ont épousé les formes de pensées, les agissements secrets de nos mondes intérieurs, n’en ont pas moins contaminé et tenté de modeler la pensée et nos modes de représentation. Cela ne peut rester sans conséquences sur les politiques du cinéma que j’entends ici dans le sens des « projets stratégiques et tactiques assignés aux films », de leurs configurations sensibles en tant qu’ars affectandi ((Cf. Frédéric Lordon, Les Affects de la politique, Paris, Seuil, 2016.)).

Idée, ἰδέα : forme visible, aspect. Nos pensées sont traversées d’images, de représentations, de figurations qui s’accordent ou discordent avec nos discours, textes, récits intérieurs. « Toutes nos idées ont pour point de départ des images concrètes ((« […] leurs premiers matériaux, leurs phases préliminaires sont constituées par des impressions sensorielles ou, plus exactement, par les images-souvenirs de ces impressions. C’est seulement plus tard que les mots ont été attachés à ces images et reliés en idées. » Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, trad. S. Jankélévitch, Paris, Payot, « Petite bibliothèque », 1989, p. 165.)) », des « images-souvenirs », écrivait Freud. Et Marx soutenait approximativement la même chose, à savoir que notre propre travail permanent de représentation totalisante de nos existences induit nos abstractions conceptuelles ; lesquelles ne manquent pas d’affecter en retour nos images mentales du monde. Nos images, celles que nous avons mémorisées, transformées, façonnées, imaginées veulent discourir, quand nos discours, entendus, enregistrés, formulés, veulent s’imager. Sans oublier tous ces discours ou images refoulés, auxquels nos propres instances psychiques résistent. Telles sont nos singulières complexions personnelles d’affectabilités et de manières, nos ingenia ((Frédéric Lordon, op. cit.)). L’« imaginaire » est par conséquent un champ de batailles, dans lequel s’affrontent les images, leurs idées – en tant que celles-ci sont potentiellement affectantes – et plus spécifiquement leurs dispositifs d’exposition, d’articulation ou de mise en scène.

Les images comme les idées ont leurs parts d’inconscient politique. Les dynamiques et les actes d’interprétation s’organisent autour de la fiction selon laquelle nous ne nous trouvons jamais directement face à une image mais face à une image toujours-déjà-vue et donc toujours-déjà-interprétée et commentée. Les textes et les images s’entrelacent, par une « narrativisation », dans l’inconscient politique pour former une histoire, un accès médié au Réel. En ce sens, les images doivent être perçues comme des « méditations symboliques sur le destin de la communauté ((Fredric Jameson, L’Inconscient politique. Le récit comme acte socialement symbolique (1981), trad. N. Vieillescazes, Paris, Questions théoriques, 2012, p. 86.)) ». La dialectique « benjamino-blochienne » de Fredric Jameson nous oblige à entrevoir la co-présence, dans tout document de culture, de la barbarie (l’idéologie) et de l’utopie. Outre le fait que la caractérisation de « barbarie » et d’« utopie » soit déjà le fruit d’un point de vue politique – en l’occurrence : « communiste » – il faut souligner que leur degré d’apparition varie et que cette variation est déterminée par les conditions d’exposition, de diffusion et de réception de ces images. Dans le cadre de l’audiovisuel par exemple, la place des images dans un dispositif de montage influence considérablement non seulement l’interprétation qui peut en être faite, mais aussi la manière de les regarder et d’être affecté par elles. Les formes esthétiques sont des « techniques abouties de dressage sensoriel et mental du spectateur contemporain » qui conditionnent la réception des images ((Isabelle Garo, L’Or des images. Art – Monnaie – Capital, La Ville brûle, coll. « Mouvement réel », 2013, p. 139.)). Elles ont une fonction sociale qui est à la fois, comme le rappelle Isabelle Garo, « expressive » (elles sont « du contenu sédimenté ((Theodor W. Adorno, Théories esthétiques, trad. M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 1974, p. 14.)) ») et « structurante » (elles « façonnent l’œil, l’oreille, l’intelligence des spectateurs qu’elle met ainsi en situation de sujets et d’acteurs ((Isabelle Garo, op. cit., p. 38.)) »).

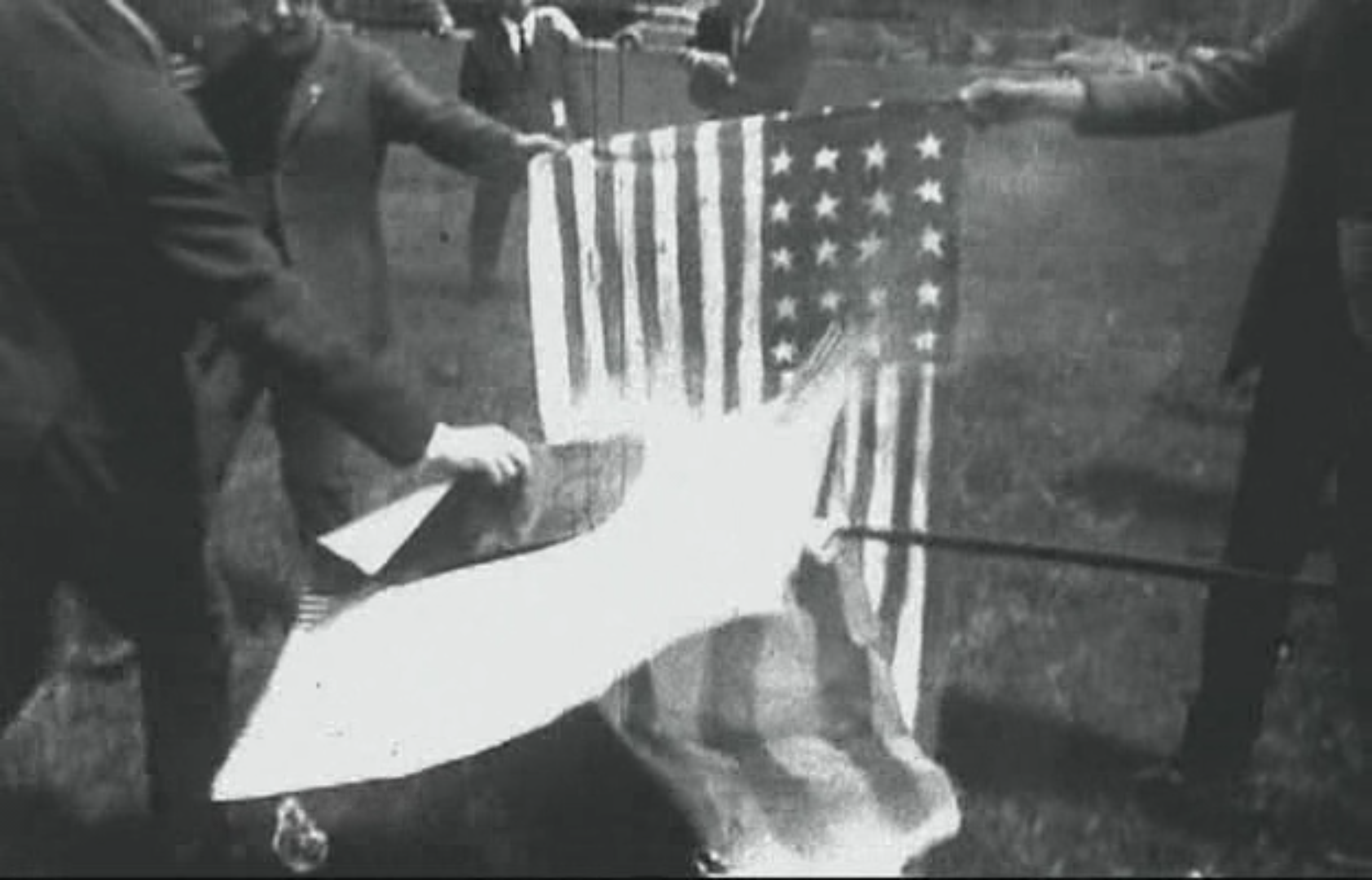

La guerre du Vietnam est l’un des premiers conflits dont les images ont été directement « livrées à domicile » pour reprendre l’expression de Günther Anders ((Günther Anders, L’Obsolescence de l’Homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle (1956), trad. C. David, Paris, Éditions Ivrea/Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2001, p. 117.)). Les images suturées aux commentaires des journalistes nord-américains renseignent quotidiennement les citoyens sur l’intervention impérialiste de leur pays depuis 1955, qui s’amplifiera en 1964 par des opérations militaires dans le nord, puis en 1965 avec l’envoi de plusieurs centaines de milliers de soldats au sud. Si ces newreels ont pour intention de conforter la nécessité de l’intervention nord-américaine, ils ont certainement pu engendrer des effets contraires. Ainsi, les images des débarquements des nombreux cercueils recouverts du drapeau Stars and Stripes n’ont-elles pas ému et renforcé l’hostilité à la féroce ingérence des États-Unis d’une partie de la population nord-américaine pleurant ses jeunes soldats morts pour défendre l’impérialisme capitaliste ?

Cinquante années plus tard, les nombreux films critiques – principalement nord-américains – ont balayé de l’imaginaire l’indigent film de John Wayne réalisé en 1968, The Green Berets, dans lequel le cow-boy des Special Forces tentait de légitimer la guerre contre les nouveaux Amérindiens. Ken Burns et Lynn Novick réalise, après 10 ans de travail et un budget de 30 millions de dollar, The Vietnam War, une série télévisée documentaire de 10 épisodes, soit 18 heures au total ((La série, amputée de la moitié du documentaire, est diffusée en France entre le 19 et le 21 septembre 2017 sur la chaîne Arte.)). La série reprend les normes esthétiques dominantes de la forme cinématographique documentaire télévisée : amoncellement de documents d’archives commentés par une voix-off surplombante, se couvrant des oripeaux de l’« objectivité », de la « neutralité » ou de la « distance historique critique » pour narrer les « faits ». L’autorité du commentaire est partagé avec les témoignages sporadiques des « vétérans » ou les « explications » des spécialistes (historiens, journalistes, etc.) qui s’accordent toujours avec la narration. Les conflictualités propres aux discours comme aux images sont neutralisées. Cependant, quelque chose ne manque pas de surprendre : si les images rendent compte de la violence des opérations militaires nord-américaines, le commentaire insiste davantage sur les effets de la guerre aux États-Unis, sur son impact sur le corps social américain.

Dès les années 1960, les principaux éléments des conflits de représentation de la guerre du Vietnam étaient posés. Au sein des films anti-guerre et/ou anti-impérialiste, des divergences stratégiques et tactiques existent. Je reviens ici sur trois cinéastes – Martin Scorsese, Harun Farocki et Santiago Álvarez – dont les films portent les traces d’une opposition stratégique – entre le premier et les deux suivants – et d’une divergence tactique – entre le second et le troisième. Tentons de formuler ainsi la première opposition stratégique : d’un côté, il y aurait l’expression d’une imagination culpabilisante et d’une « inimagination » coupable à la recherche d’une rédemption, de l’autre la formation d’une imagination enthousiaste et d’une « inimagination » protectrice à la recherche d’outils de lutte.

Harun Farocki en Allemagne de l’Ouest et Santiago Álvarez à Cuba vont travailler leurs films à partir de l’oppression impérialiste. S’ils divergent stratégiquement avec le film de Martin Scorsese, subsiste dans leurs films une divergence tactique quant aux usages des images documentaires produites par les journaux télévisés, l’armée ou les équipes de tournages vietnamiennes et cubaines. Farocki pense minutieusement le procès d’exposition de ces images dans son film didactique et les met à distance : elles ne seront vues qu’à travers le poste de télévision que d’autres personnages-spectateurs regardent. Tandis que Santiago Álvarez se saisit de toutes ces images pour en transformer leurs « significations originelles » et leurs potentialités d’affectation des spectateurs. Pour l’un, il s’agit de les critiquer dans un dispositif didactique ; pour l’autre, il s’agit de les utiliser contre les intentions et les usages de leurs producteurs et principaux diffuseurs.

Auto-mutilation rédemptrice

Un court-métrage, The Big Shave réalisé par Martin Scorsese, tout juste diplômé de la Tisch School of the Arts de l’Université de New-York, met en scène un jeune homme interprété par Peter Bernuth dans une salle de bain d’une propreté clinique. Venant de se réveiller, il commence à se raser au son de I Can’t Get Started interprété par Bunny Berrigan, jazzman blanc. Il répète sa tâche matinale à plusieurs reprises jusqu’à lacérer toujours plus fortement son visage, maculant de sang le lavabo, sans jamais laisser poindre sur son visage le moindre signe d’une quelconque souffrance. Impassible, il continue inlassablement son rasage avant de se trancher très sereinement la gorge, son sang giclant sur ses pieds et coulant abondamment en filets espacés le long de son torse, comme les bandes rouges du drapeau des États-Unis. Scorsese projetait initialement d’intégrer dans son film des plans d’archives des combats qui se déroulaient au Vietnam ((Vincent LoBrutto, Martin Scorsese. A Biography, Praeger Publisher, Westport, 2008, p. 62.)). Le seul indice du rapport de The Big Shave à cette guerre se trouve dans le générique de fin où l’on peut lire « Viet’ 67». Même si Scorsese s’en défend aujourd’hui et voit son film comme le signe de sa dépression d’alors, The Big Shave a été considéré comme l’expression violente d’une opposition à la guerre menée par les États-Unis au Vietnam.

The Big Shave (1967), Martin Scorsese

The Big Shave (1967), Martin Scorsese

En plus de la mention « Viet ’67 », on peut lire « whiteness herman melville » en référence au chapitre 42 de Moby Dick intitulé « The Whiteness of the Whale (La Blancheur du cachalot) ». Herman Melville y fait décrire par le narrateur l’effroi qu’il a ressenti en découvrant le Cachalot Blanc qui l’incite, par association d’idées, à penser les significations de la couleur blanche dans le monde. Le narrateur distingue alors les différents aspects, positifs et négatifs, du blanc dans différentes cultures : « néanmoins, et malgré toute l’accumulation des circonstances et des événements où le blanc se trouve indéfectiblement associé à l’idée de douceur, de gloire ou de sublimité, il reste cependant dans l’idée de blancheur un élément secret de terreur, caché au plus intime de la chose, qui précipite l’âme à de plus grandes épouvantes que la pourpre effrayante du sang ((Herman Melville, Moby Dick, trad. A. Guerne, Paris, Phébus, coll. « Libretto », 2005, pp. 283-284.)). » Le mystère pour le narrateur est cette dialectique du blanc qui en fait à la fois « le symbole le plus significatif des choses spirituels » et un « agent du terrible qui en intensifie l’horreur dans toutes les choses d’épouvante pour l’humanité ((Ibid., p. 291.)). »

Fredric Jameson a démontré dans son ouvrage L’Inconscient politique que la lecture d’un livre est stratifiée ; se superposent dans l’acte de lecture, les commentaires, critiques et analyses qui ont circulé et accompagnent le texte lu. Dans le monde anglo-saxon, Moby Dick a été largement étudié notamment du point de vue des questions sociales et politiques qu’il sous-tend. C. L. R. James le décrit comme le poème de la civilisation industrielle dans laquelle se jouent des rapports de force, où Achab est le « type » patronal totalitaire et où le Pequod est la miniaturisation « du monde, de ses nations et de toutes les couches de la société » (le texte de James se veut « le prélude » à l’écriture d’ « une étude de la civilisation américaine ((C. L. R. James, Marins, renégats & autres parias. L’histoire d’Herman Melville et le monde dans lequel nous vivons (1953), trad. P. Neveu, Ypsilon, 2015, p. 14 et p. 263.)) »). Pour Toni Morrison, Melville examine « le moment en Amérique où la blanchité (whiteness) est devenue une idéologie », ainsi « la Baleine blanche est l’idéologie de la race ((Toni Morrison, « Unspeakable Things Unspoken : The Afro-American Presence in American Literature », The Tanner Lectures on Human Values, University of Michigan, 7 octobre 1988, p. 141. Je traduis.)) ». Le narrateur ne fait pas dans son récit une description précise de cette idéologie, ni n’impute clairement la sauvagerie aux hommes blancs concrets, mais tente de formuler ce qui lui paraît alors informulable ou encore confus : la barbarie d’une idéologie qui fait de la blancheur le symbole de la beauté et de la pureté pour mieux dissimuler l’effroi qu’elle véhicule. La « blanchité » s’y révèle être une construction culturelle, sociale et politique, solidement ancrée mondialement et fragilisée, tantôt menaçante tantôt menacée.

Le film allégorique de Scorsese est radicalement et violemment une critique de cette « blanchité » puissante qui se menace elle-même. Le spectacle de l’auto-mutilation couplé aux lyrics de I Can’t Get Started d’Ira Gershwin décrivant le succès d’un homme qui a parcouru le monde, possède une maison et est sollicité par la Metro-Goldwin-Mayer, représente à la fois la richesse confortable d’une nation, le sacrifice de la jeunesse blanche américaine au Vietnam et la quête de la rédemption chrétienne – leitmotiv scorsesien. Ainsi Taxi Driver (1976) du même Scorsese, dans lequel Travis Bickle (Robert de Niro), vétéran de la guerre du Vietnam, se rachète de ses pêchés antérieurs et de son inadaptation aux conventions sociales en sauvant Iris Steensma (Jodie Foster), une prostituée mineure, des griffes de son proxénète (Harvey Keitel), de son client et du propriétaire de l’hôtel de passe. Dix ans après The Big Shave, et avec le scénario du calviniste Paul Shrader, Scorsese rejette autant la politique réactionnaire que la contre-culture américaine des années 1960-1970, rendant misérables et repoussantes ses différentes symbolisations : la drogue, les hippies, l’autonomie des femmes, les Noirs… Travis Bickle, souvent en voix-off, espère qu’« un jour une bonne pluie lavera les rues de toute cette racaille » et qu’enfin un homme politique providentiel puisse « tirer la chasse d’eau ».

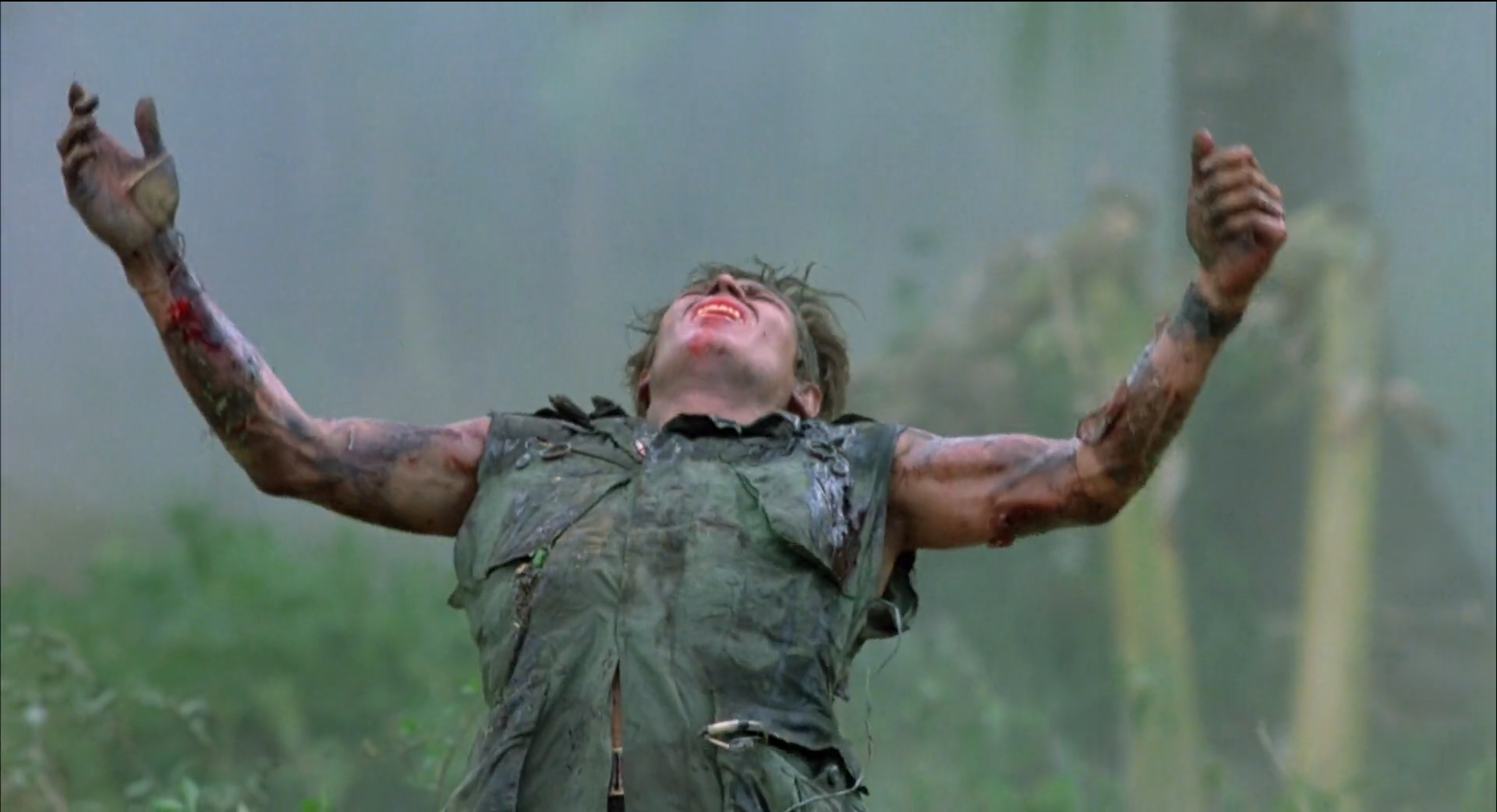

The Big Shave s’adresse aux Blancs nord-américains et n’expose aucunement la brutalité subie par le peuple vietnamien mais celle qu’une nation impérialiste s’inflige à elle-même. Un autre indice vient renforcer cette interprétation problématique : Scorsese a confié dans un entretien qu’il percevait rétrospectivement ce film moins comme un film anti-guerre que comme une fiction témoignant de sa frustration et de sa dépression liées à l’échec de son début de carrière à Hollywood ((Vincent LoBrutto, op. cit., pp. 61-63.)). La justification « psychologiste » tardive de Scorsese transparaît toutefois déjà dans The Big Shave sous la forme du repli d’une Amérique sur elle-même qui n’hésitera pas dans le futur à faire de ses jeunes soldats incorporés de force des « victimes » dont les images, quand elles ne se permettent pas de figurer exclusivement la barbarie guerrière des combattants vietnamiens comme dans The Deer Hunter (1978) de Michael Cimino, occultent tout simplement celles de l’oppression du peuple vietnamien. Ainsi Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola d’après la nouvelle Au Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad ((Au sujet du roman de Conrad, Edward Saïd expliquait que son efficacité provient du fait que « sa politique et son esthétique sont impérialistes ». Le système politique a « éliminé » et « rendu impensable » la possibilité de chercher des voies différentes aux expressions impérialistes. Cependant, Saïd distingue deux logiques à l’œuvre dans Au Cœur des ténèbres : la première « laisse à la vieille entreprise impériale tout loisir de se déployer jusqu’au bout dans l’esprit traditionnel, de rendre le monde tel que le voyait l’impérialisme européen officiel » ; la seconde, parce que Conrad « date l’impérialisme, montre sa contingence, note ses illusions, sa violence et son gâchis effroyables », permet potentiellement à de futurs lecteurs « d’imaginer une autre Afrique que ce continent découpé en une dizaine de colonies européennes ». Conrad, contre lui-même, contre sa propre pensée et ses propres intentions, pointe dans les « ténèbres » non européennes, « un monde non européen qui résiste à l’impérialisme pour regagner un jour sa souveraineté et son indépendance ». Edward Saïd, Culture et impérialisme, trad. P. Chemla, Paris, Fayard, coll. « Le Monde diplomatique », 2000, pp. 56-72.)), Full Metal Jacket (1987) de Stanley Kubrick, Platoon (1986) ou Born on the Fourth of July (1989) d’Oliver Stone, sont autant de films qui bien que misant sur l’aspect contestataire anti-guerre s’accordent avec une idéologie dominante qui ne conçoit le retrait des troupes d’un pays envahi qu’à la condition d’une trop grande visibilité des blessés – physiques et/ou psychiques –, des morts Blancs et d’une défaite humiliante mais sauvée symboliquement in extremis par le sacrifice christique à l’image de celui du sergent Elias (Willem Dafoe) – la personnification de la conscience « morale » de la guerre – mourant sous les balles des combattants vietnamiens après avoir été blessé par le sergent-chef Barnes (Tom Berenger) – l’incarnation de la brutalité et de la sauvagerie militaire. La séquence est accompagnée par la musique de l’Agnus Dei de l’Adagio pour cordes de Samuel Barber.

Les combattants vietnamiens y sont réduits à n’être que des silhouettes ou des ombres fugaces, fantomatiques et menaçantes, insaisissables et dont les motifs réels de leur résistance sont obscurs ((Jean-Luc Godard en 1987 dans une émission télédiffusée intitulée Cinéma cinémas comparait Full Metal Jacket avec 79 Primaveras de Santiago Álvarez. Il y expliquait que « le film de Kubrick manque de quelque chose. Il manque de ce qu’a manqué l’Amérique. Les films de guerre sur l’Allemagne, il n’y a pas un acteur Hollywoodien qui n’ait pas joué tôt ou tard un général allemand. Là y en a aucun qui ait joué un général [vietnamien] parce qu’il n’aurait pas su quoi faire. Et c’est ça la Honte pour eux. » Je remercie David Faroult de m’avoir rappelé l’existence de cette émission.)). De plus, la férocité et la brutalité des soldats américains, bien qu’elles soient jugées visuellement et moralement de façon péjorative, sont relégitimées par la « violence inhérente de la guerre », « la jeunesse perdue et sacrifiée » des jeunes recrues (Platoon), la férocité de la formation (Full Metal Jacket), l’« absurdité » et la « folie » de l’impérialisme (Apocalypse Now). Et l’on retrouve dans ces figures de cinéastes celles que C. L. R. James nommait, au sujet d’écrivains tels que Céline, Hemingway, Gide, Mailer, Camus ou Sartre, des « intellectuels sans visions » peignant dans leurs livres

[…] un catalogue de misère ou de désespoir égocentrique. […] Une chose unit ces auteurs. Ils ne connaissent rien du travail ni des travailleurs, rien du vécu de l’immense majorité des hommes. Hormis quand la guerre les contraint à s’associer à la grande masse de leurs semblables et qu’ils suent et meurent avec eux en commune association, alors nous obtenons des livres isolés tels que Les Nus et les morts et Tant qu’il y aura des hommes. […] Certains d’entre eux sont très doués, mais pour eux tous, les êtres humains sont des nus et des morts, ils ne sont rien que des hommes, pour qui la vie est un voyage au bout de la nuit, au cours duquel, de l’infini à zéro, la personnalité névrotique de notre époque fuit la liberté vers une terre vaine de culpabilité et de désespoir ((C. L. R. James, op. cit., pp. 189-190.)).

La culpabilité et le désespoir de la mauvaise conscience blanche nord-américaine est précisément ce qui hante The Big Shave mais également des films sus-cités. Ils constituent, en les invisibilisant et en maximisant leur altérité, les Vietnamiens comme l’Autre non blanc qui devient une figure qui suscite aussi bien de l’hostilité que de la compassion. Ils entrelacent leur méconnaissance d’un peuple à leur culpabilité de Blancs privilégiés. De plus, la figure de l’homme blanc dans The Big Shave masque également une autre réalité ; l’envoi sur le front et en première ligne d’une jeunesse issue des classes sociales les plus pauvres et dans lesquelles se situent les Noirs américains. Ce que révèle le film de David Loeb Weiss tourné en 1968, No Vietnamese Ever Called Me Nigger. Arpentant les manifestations et s’entretenant avec différents acteurs des mouvements antiracistes, Weiss offre une visibilité à la communauté afro-américaine fraternisant avec les combattants vietnamiens et luttant contre l’oppression raciste aux États-Unis qui se décline, dans le cas de cette guerre, par l’envoi de jeunes Noirs sous-formés au combat, dans les premières lignes.

No Vietnamese Ever Called Me Nigger (1968), David Loeb Weiss

No Vietnamese Ever Called Me Nigger (1968), David Loeb Weiss

Le court-circuitage de cette névrose passe alors pour ces cinéastes américains par la constitution du soldat en « victime de guerre », catégorie qui permet d’abstraire la victime du contexte politique impérialiste de cette guerre, d’en faire des victimes génériques de « La Guerre » essentialisée. Cela signifie deux choses sur les plans collectif et individuel : 1) l’entité « Amérique » post-maccarthysme craint autant le socialisme « réel » à l’Est que celui qui pourrait potentiellement naître sur son territoire, 2) la petite-bourgeoisie blanche culpabilise de voir les jeunes prolétaires ou sous-prolétaires, Blancs mais surtout Noirs, mourir ou revenir mutilés du Vietnam.

Présenté en 1967 au « Festival international du cinéma expérimental » de Knokke-le-Zoute (« exprmntl 4 »), The Big Shave remporte le Prix de l’Âge d’or (hommage au film de Luis Buñuel) créé par La Cinémathèque royale de Belgique et le musée du cinéma de Bruxelles. Cette année-là, le festival est sérieusement perturbé par de jeunes cinéastes et étudiants allemands – notamment la projection de Quand l’embryon part braconner, vilipendé pour son extrême violence, de Koji Wakamatsu d’après un scénario de Masao Adachi, deux figures majeures de l’extrême-gauche japonaise et qui ont tous deux réalisé en 1971 le film pro-palestinien Armée Rouge / FPLP : déclaration de guerre mondiale. Parmi ces militants qui entendent « politiser le cinéma expérimental » se trouvent des étudiants de la jeune Deutsche Film– und Fernsehakademie, Holger Meins et Harun Farocki.

Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Périot (2015)

Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Périot (2015)

L’auto-mutilation, feinte, de The Big Shave en évoque une autre, réelle. Cependant, leurs intentions et leurs significations divergent radicalement. Tandis que Scorsese en mettant en scène une mutilation de la peau blanche au rasoir éloigne le conflit pour le recentrer sur le destin de l’« Homme blanc », Harun Farocki, dans son court-métrage Nicht löschbares Feuer (Feux inextinguibles), en se brûlant l’avant-bras avec une cigarette et en mesurant à même sa peau l’écart entre cette brûlure et celle qu’inflige le napalm, cherche vainement à faire se rapprocher un lointain. Mais cette auto-mutilation renvoie à d’autres blessures ; celles causées par les bombardements nord-américains.

Détourner les yeux pour pouvoir regarder

Dans la première séquence de Nicht löschbares Feuer, le cinéaste se présente lui-même face à la caméra, assis à une table et lisant à haute voix une déposition faite à Stockholm devant le Tribunal pour les Crimes de Guerre au Vietnam. Elle décrit l’atroce expérience de Thai Bihn Dan grièvement brûlé par les bombes au napalm qui ont détruit son village. Le récit de cette atroce expérience est un point de départ dans la dénonciation des exactions américaines au Vietnam, mais il ne suffit pas. Il ne permet pas, pour Farocki, de comprendre la réalité du processus qui aboutit à ce crime « car celui qui ne donne de la réalité que ce qui peut en être vécu ne reproduit pas la réalité ((Bertolt Brecht, Sur le cinéma, trad. J-L Lebrave et J-P Lefebvre, Paris, L’Arche, 1970, p. 171.)) ». La photographie d’un villageois vietnamien dont la chair est brûlée par le napalm ne dit rien des conditions dans lesquelles cela s’est produit ni des conditions qui ont permis à cette image d’être produite, d’exister et de circuler. Elle produirait même selon Farocki l’effet inverse : elle forcerait le regard à se détourner, elle ferait obstacle au désir d’investigation de la réalité.

Certes, Farocki exagère l’effet que produirait l’exposition de cette image au spectateur de son film. Sa critique pointe davantage les effets que peuvent potentiellement produire cette image dans un autre dispositif, celui de la télévision ou des journaux, dont les formes normées induisent un certain type de rapport avec ce qui est montré et qui produit aussi bien un sentiment d’indignation que d’impuissance ((Giorgio Agamben, « Le cinéma de Guy Debord », Image et mémoire, Hoëbeke, 1998, pp. 70-71.)). Le geste cependant est audacieux dans le contexte d’acclimatation à l’idée que tout ce qui est réel doit non seulement être rationnel mais visible, photographiable et enregistrable. Au contraire, « la simple “reproduction de la réalité” ne dit quoi que ce soit sur cette réalité. Une photographie des usines Krupp ou de l’A.E.G. » ou, dans le cadre de ce court-métrage, de Dow Chemical – l’une des entreprises multinationales qui produira le napalm ainsi que l’herbicide défoliant « agent orange » – « ne nous apprend pratiquement rien sur ces institutions ((Bertolt Brecht, Sur le cinéma, op. cit.)) ». L’auteur doit alors recourir à une représentation affaiblie des effets du napalm. Il tente à cette occasion d’effectuer un geste et d’inventer une image qui produirait une sorte d’effet synesthésique : la vision de l’auteur se brûlant l’avant-bras avec sa cigarette peut éveiller chez le spectateur le souvenir d’une brûlure similaire. Le spectateur est informé que l’expérience d’une brûlure par une cigarette est incomparable à celle provoqué par le napalm : « Une cigarette brûle à 400°, le napalm brûle à 3000°. »

Par cet acte […] je cherchai à retrouver un ici et un maintenant : le Vietnam était loin, et le contact ponctuel avec la chaleur devait me le rendre plus proche. Cette petite démonstration obéissait à une intention iconoclaste, elle était dirigée contre les appareils cinématographiques et confirmait pourtant, en tant que séquence non montée, la force de persuasion de l’image filmique ((Harun Farocki, « Le point de vue de la guerre », trad. P. Rusch, in Trafic. Qu’est-ce que le cinéma ?, P.O.L., 2004, pp. 453-454.)).

Nicht löschbares Feuer (Feux inextinguibles) (1969), Harun Farocki

Nicht löschbares Feuer (Feux inextinguibles) (1969), Harun Farocki

La brûlure à la cigarette évoque aux spectateurs occidentaux l’horreur que subit le peuple vietnamien et rappelle les distances, aussi bien géographiques que celles relatives aux expériences de l’oppression et de la souffrance, qui les séparent.

« Si les spectateurs ne veulent rien savoir des effets du napalm, il faut s’interroger sur leur responsabilité dans les raisons du recours au napalm ». Par cette phrase prononcée en voix-off dans Nicht löschbares Feuer, Farocki lie la responsabilité du cinéaste et la responsabilité du spectateur. Il se confronte à la question de la possibilité d’agir contre la guerre au Vietnam en exposant sous forme de fiction deux modes différents de production du napalm dans une usine Dow Chemical du Michigan. Dans la première séquence, la division du travail à « l’humanisme collant » permet à chacun de participer selon sa tâche (contremaître, ingénieur, chimiste, technicien, ouvrier) à la production du napalm en toute connaissance de cause. Dans la seconde, « l’intensification de la division du travail » segmente davantage la production et permet de concevoir et de fabriquer à la fois du napalm et des herbicides ravageurs pour l’environnement comme pour les êtres humains. De plus, cette « intensification de la division du travail » isole considérablement chaque secteur de production si bien qu’aucun des agents ne sait véritablement ce qu’il contribue à fabriquer (les mêmes protagonistes s’attellent à la confection d’acides gras, de polystyrènes, d’insecticides et d’additifs). Chaque séquence se conclue sur la même situation : les travailleurs se retrouvent face à des écrans de télévision qui diffusent les mêmes images d’actualité de la guerre du Vietnam, accompagnés des mêmes discours des journalistes annonçant le nombre de « communistes vietnamiens » tués par les bombardements. Dans la première version de cette situation, le directeur de projet prend par dépit sa tête entre ses mains et l’on peut lire sur un intertitre : « Face aux crimes commis au Vietnam et à Hiroshima, de nombreux scientifiques et techniciens ont pris conscience que leur contribution à l’industrie d’extermination était criminelle… : trop tard. » Dans la seconde version, ils regardent les actualités avec dégoût et interrogation : l’un demande « croyez-vous que ça puisse durer comme ça ? », un autre « doit-on vraiment regarder ça ? ». Sur l’intertitre suivant est inscrit : « À cause de la division accrue du travail, un grand nombre de scientifiques et de techniciens sont incapables de reconnaître leur contribution à l’industrie de l’extermination. Face aux crimes commis au Vietnam ils se sentent des observateurs ».

Harun Farocki conçoit cinématographiquement une critique marxiste des rapports et des modes de production capitalistes. Mais il ne se restreint pas à cette seule exposition. Il déroule le fil des conséquences pratiques sur nos vies concrètes de tels modes de production et notamment dans le rapport aux images que ce système conditionne. L’auteur ne fait intervenir des documents tournés au Vietnam (par le biais des informations télévisées) que lorsqu’il veut rendre sensible, d’une part, que ce sont les spectateurs qui coproduisent les significations des images de par le dispositif de présentation de ces documents et la position sociale du spectateur dans le système économique ; d’autre part, que les spectateurs sont affectés différemment par ces images selon les formes de division sociale et technique du travail et les places qu’ils y occupent. Les commentaires qui leur sont associés dirigent notre réflexion vers ce qui importe pour ceux qui ont produit ces images : faire état du nombre de victimes, donner la preuve de l’efficacité du napalm, montrer que la guerre « suit son cours ». Si ces images sont pour les impérialistes la vérification visuelle de l’efficacité du napalm, Harun Farocki démontre qu’elles apparaissent pour les ingénieurs et les ouvriers comme totalement étrangères aux objectifs sociaux de leurs emplois. Mais il démontre aussi que les images peuvent avoir pour rôle de rendre inimaginables certaines réalités dont la complexité est évacuée, notamment la part de contribution des scientifiques et techniciens dans la confection d’armes réellement utilisées.

Santiago Álvarez (1919-1998), cinéaste autodidacte militant cubain, partage dans une certaine mesure l’objectif de détourner le regard du spectateur avant de le focaliser sur la réalité du conflit au Vietnam. Formé en philosophie aux États-Unis (c’est dans ce pays, dit-il, qu’il « deviendra marxiste ») et à l’Université de la Havane, il sera membre de l’ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, dirigé par Alfredo Guevara ((Cf. Xavier d’Arthuys, « Cuba : images et révolution, Alfredo Guevara », Socio [En ligne], 2 | 2013, mis en ligne le 15 avril 2014, consulté le 20 septembre 2017. URL : http://socio.revues.org/439)).) de 1960 à 1998 après avoir travaillé à la station de radio puis chaîne de télévision CMQ. Il réalisera, signant individuellement ou collectivement ses films, plusieurs centaines des 1490 films du Noticieros inspirés par les Kino-pravda soviétiques et qui influenceront le collectif Newsreel aux États-Unis. Álvarez est un cinéaste officiel du régime castriste, mais assez éloigné du réalisme socialiste, se référant davantage aux films de Dziga Vertov (le « ciné-déchiffrement communiste du monde ») ou aux premiers Eisenstein – sans forcément s’inscrire dans leurs divergences théoriques et pratiques – avant la mise en place de la politique culturelle répressive de Jdanov ((Cf. Emmanuel Vincenot, « Tchapaev à La Havane : le cinéma révolutionnaire cubain et la question du réalisme socialiste », Savoirs en prismes, n° 2, 2012, pp. 144-172. https://savoirsenprisme.files.wordpress.com/2014/04/11-vincenot.pdf)). Il travaille dans une société cubaine qui, bien qu’étant contre l’impérialisme des États-Unis, diverge des orientations post-staliniennes du PCUS et tente d’inventer « une voie cubaine vers le socialisme ». Elle est par ailleurs peu industrialisée mais possède des moyens de communication très développés. Santiago Álvarez dit de lui qu’il est un « pur produit du sous-développement accéléré ((Voir le magnifique documentaire de Travis Wilkerson sur Santiago Álvarez, Accelerated Under-development : In the Idiom of Santiago Álvarez (1999).)) ». Lorsqu’il devient directeur de l’ICAIC, il se retrouve face à du matériel obsolète, peu d’images d’archives et une quantité insuffisante de moyens pour produire par lui-même des films documentaires militants. L’inventivité du cinéma cubain se fonde sur la nécessité et non sur la postérité. Il en découle une « esthétique de l’urgence » :

Je ne crois pas au cinéma préconçu. Je ne crois pas au cinéma pour la postérité. La nature sociale du cinéma exige une plus grande responsabilité de la part du cinéaste. Cette urgence du Tiers-Monde, cette impatience créatrice de l’artiste, produira l’art de cette époque, l’art de la vie des deux tiers de la population mondiale ((Santiago Álvarez, “Arte y compromiso” [1968], Fundación Mexicana de Cineastas (éd.), Hojas de cine: testimonios y documentos del Nuevo Cine Latinoamericano, Volume III, Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana, 1988, p. 37 cité dans Ignacio del Valle Dávila, « Créer deux, trois… de nombreux collages, voilà le mot d’ordre. Le collage dans le documentaire latino-américain de décolonisation culturelle », Cinémas d’Amérique latine [En ligne], n°21, 2013, mis en ligne le 10 avril 2014, consulté le 20 septembre 2017, http://cinelatino.revues.org/162, p. 44)).

Son étude expérimentale du montage cinématographique le conduira à y trouver la possibilité de « ré-élaborer l’information originellement filmée, de l’analyser et de la placer dans son contexte de production, lui conférant ainsi une plus large portée et une existence presque illimitée ((Santiago Álvarez, “El periodismo cinematográfico” [1978], Cine Cubano, n° 177-178, 2010, p. 35 cité dans Ignacio del Valle Dávila, art. cit., p. 46.)). » Dans LBJ (pour Lyndon Baines Johnson, président des États-Unis après l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy) Santiago Álvarez ouvre son film par un gros plan du titre du magazine Life de 1966 avant de nous montrer par un travelling vertical la photographie en couverture de la Basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception de Washington, où la fille de Johnson, Luci Baines, se marie à Patrick Nugent, membre de la Air National Guard. Entre les photos de ce mariage et de celui de son autre fille, Lynda Bird avec le marine Chuck Robb, Álvarez intercale des images érotiques provenant de Playboy puis des extraits de western représentant des scènes de massacre des Amérindiens par les Blancs. En quelques minutes et à travers la vie personnelle et publique de Johnson, est dépeinte la vie culturelle et sociale de l’Amérique blanche avec ses cultes religieux (ici catholique), sa pornographie tolérée malgré ses préceptes religieux revendiqués, son Histoire véhiculée par ses fictions cinématographiques, en l’occurrence, l’extermination des Amérindiens. Succède alors le discours de Stokely Carmichael – alors membre du Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) avant de rejoindre le Black Panther Party – enjoignant l’assemblée à cesser de considérer les Blancs comme des dieux et à construire le « Pouvoir noir » (Black Power) pour « civiliser un pays barbare : les États-Unis ». La mise en relation de Lyndon B. Johnson, de la cruauté blanche sur les « Peaux-Rouges » et des luttes d’émancipation des Noirs a précisément pour fonction de faire imaginer au spectateur que les violences commises au Vietnam sont l’extension des massacres coloniaux du XXe et des siècles précédents. Le dispositif de Santiago Álvarez œuvre à la transformation du regard de son spectateur sur les images publiques, médiatiques, culturelles massivement diffusées et spontanément identifiées comme des éléments de culture, de témoignage de la civilisation dont la définition dominante et figée induit les idées de « vertu », de « progrès » ou d’« humanisme ». Les images des Noirs et les discours de Carmichael ou de Martin Luther King viennent alors en contrepoint témoigner de la « barbarie » de la civilisation blanche et fendent notre regard et le procès de signification en les ouvrant à la possibilité d’y voir son envers et d’y faire signifier autre chose, d’y reconnaître ce qu’elles dissimulent derrière leurs apparences. Ce ne sera qu’à la fin du film que Santiago Álvarez, après avoir montré les photos de Johnson manifestant sa tendresse pour son petit-enfant, s’autorisera à exposer le spectateur à une image d’archive documentaire d’un civil vietnamien dévoré par les flammes du napalm – un exemple de celle que Farocki se refuse précisément à révéler dans Nicht löschbares Feuer. L’image documentaire est alors le contrepoint visuel des reconstitutions fictives du massacre des Amérindiens.

Image : LBJ (1968), Santiago Alvarez

Image : LBJ (1968), Santiago Alvarez

Inimaginables images

Si Harun Farocki et Santiago Álvarez travaillent à cliver les spectateurs sur leur rapport à la guerre et à ses images en tissant des solidarités non pas avec les « victimes » américaines de la guerre, mais avec les opprimés – les Noirs, les Vietnamiens et les travailleurs – des nations impérialistes, capitalistes et racistes, le cinéaste allemand se distingue du cubain en refusant de montrer une image qui aurait pour effet de faire se détourner le regard du spectateur.

Pour Farocki et Álvarez, que certaines réalités soient (momentanément) inimaginables est une question de stratégie cinématographique. Lorsque cette inimagination est un souhait du pouvoir, ils veillent à ouvrir l’imagination du spectateur à des réalités invisibles, alternatives, minoritaires, historiques ou actuelles. Lorsqu’au contraire tout est fait pour nous forcer à imaginer certaines réalités, ils conjurent les effets des images en les soustrayant à nos regards. Dans79 Primaveras (1969) de Santiago Álvarez, qu’une réalité puisse être inimaginable est une volonté et une nécessité militante. Dans cette nécrologie filmique d’Hô Chi Minh, composée de plans d’archives du révolutionnaire vietnamien à différents moments de sa vie, d’intertitres citant ses textes ou ceux de José Marti, Santiago Álvarez produit dans la veine d’Eisenstein un « montage des attractions » destiné à produire chez le spectateur de véritables chocs visuels. Aux fleurs qui se déploient à l’arrivée du soleil printanier répondent les bombes françaises, à l’invasion coloniale répond la résistance paysanne, à la joie d’enfants vietnamiens répondent les tortures des GI’s, aux violents coups de crosse des fusils répondent les manifestations des opposants américains à la guerre au Vietnam. Álvarez formalise visuellement l’étude dialectique et matérialiste de l’Histoire. Si dans un premier temps, le film se présente comme une nécrologie d’Hô Chi Minh, c’est pour davantage s’ouvrir à la présentation d’une situation : sa mort ne signe pas la fin du combat décolonial, la lutte contre l’impérialisme doit se poursuivre, tant au Vietnam que dans les pays impérialistes.

Après avoir montré sur la musique de L’Internationale, les visages sombres et fermés de plusieurs dirigeants des différents États socialistes pendant les funérailles d’Hô Chi Minh, Álvarez monte un plan de la chanteuse cubaine Omara Portuondo chantant La era esta pariendo un corazon de Silvio Rodriguez. Pendant que se fait entendre le refrain (« L’ère est en train d’accoucher un cœur/Elle ne peut plus, elle meurt de douleur/Et il faut vite la secourir/Parce que l’avenir peut tomber »), des images d’enfants vietnamiens chantant et dansant avec Hô Chi Minh apparaissent. Les paroles fusionnent avec les images et les enfants semblent joyeusement entonner le refrain et danser sur la musique. L’invention formelle offre une liaison intime entre le chant cubain et le peuple vietnamien, soudant à distance leurs destinées incertaines. À nouveau les images de la brutalité américaine ainsi que des blessures subies par les Vietnamiens refont surface. Les visages de tristesse lors des funérailles alternent avec des plans des manifestations anti-guerre aux États-Unis, sévèrement réprimées par la police ; si le décès d’Hô Chi Minh est un choc pour le peuple, la lutte anti-impérialiste s’intensifie sur d’autres fronts, sur le terrain des États-Unis. La musique qui accompagne ces images est celle de la chanson In-A-Gadda-Da-Vida du groupe rock psychédélique Iron Butterfly. La contre-culture américaine est mobilisée par Álvarez dans le combat anti-impérialiste.

79 Primaveras (1969), Santiago Alvarez

79 Primaveras (1969), Santiago Alvarez

Que la lutte se prolonge est une condition impérieuse si le « camp socialiste » divisé ne veut pas être le témoin d’un « avenir obscurci ». Pour mettre en garde son spectateur, Álvarez ouvre une parenthèse visuelle dans son film qui prend la forme d’une barbarie cauchemardée : les images documentaires de guerre accompagnées de sons d’explosion, de coups de feu, de bruits de fusées, sont abîmées, détériorées, malmenées, déchirées, brûlées rendant à la fois l’image difficilement identifiable par le spectateur et faisant en sorte que les traces de ces détériorations volontaires apparaissent comme des impacts de balles, produisant des blessures optiques. Cette vision « catastrophique », ce « déraillement littéralement des idées et de la pellicule, […] pose une question de représentation et plus particulièrement de mimesis ((Vincent Deville, Les Formes du montage dans le cinéma d’avant-garde, Rennes, PUR, coll. « Le Spectaculaire », 2014, p. 146.)) ». En malmenant ses images et son spectateur, Álvarez « redécouvre après Eisenstein que le choc formel (le sentiment esthétique) est supérieur au choc des idées exprimées par le langage ((Ibid., p.147.)). » Aucun discours n’est formulé, seules les images transformées accompagnées d’une bande sonore chaotique produisent ce choc visuel et idéel : l’intensification des opérations militaires et la défaite de la lutte anti-impérialiste est un possible qu’Álvarez refuse de rendre clairement imaginable pour son spectateur tout en soulignant l’infigurabilité d’une telle conséquence.

79 Primaveras (1969), Santiago Alvarez

79 Primaveras (1969), Santiago Alvarez

Il s’agit pour Álvarez, à l’instar d’Eisenstein, d’envisager le cinéma comme « confrontation des faits » ou, mieux, comme confrontation « des enchaînements d’association, liées dans l’esprit d’un spectateur donné à un phénomène donné ((M. Eisenstein, « Le montage des attractions au cinéma », Au-delà des étoiles, trad. J. Aumont, B. Eisenschitz, S. Mossé, A. Robel, L. et J. Schnitzer, pp. 129 et 130.)) ». Le film est une construction « agissante ((Ibid., p. 143.)) » ; les images agissent entre elles et agissent sur nous. Les chocs formels de son montage libèrent l’énergie du spectateur, l’autorise à fournir un travail conscient de signification qui se révèle alors être une véritable prise de parti par rapport aux images. Selon Farocki, « la protestation contre la guerre du Vietnam libéra beaucoup plus d’énergies que sa justification ((Harun Farocki, « Risquer sa vie. Images de Holger Meins », trad. P. Rusch, Reconnaître & Poursuivre, Courbevoie, Théâtre Typographique, 2002, p. 22.)). ». Lui et Álvarez visent à travers les images qu’ils réemploient à rendre perceptible les contradictions inhérentes aux sociétés impérialistes elles-mêmes (mouvements anti-guerre, luttes d’émancipation des minorités aux États-Unis, luttes des travailleurs). Cet objectif n’est rendu possible non pas à travers la pitié ou la compassion consensuellement partagées pour les « victimes de guerre » (qu’elles soient américaines ou vietnamiennes), mais par les clivages individuels et collectifs des spectateurs forcés de reconnaître et de distinguer les aspects idéologiques et utopiques des images et de choisir une voie dans le procès de signification.

L’utopie non-contemporaine des images

Si l’on repart de cette dialectique « benjamino-blochienne » des images porteuses autant d’utopie que de barbarie, il convient de rendre compte de l’activité propre au spectateur – activité et spectateur déterminés socialement – d’imaginer les images qu’il regarde, d’imaginer leurs potentialités utopiques ou idéologiques tout en pointant les limites d’une telle imagination et en soutenant la nécessité militante de rendre certaines réalités ou perspectives inimaginables. La dialectique de la barbarie et de l’utopie des images s’inscrit dans des situations configurées ; le procès de signification dépend partiellement des conditions de possibilités d’interprétation du caractère utopique ou barbare des images. Le dispositif de représentation des images joue un rôle déterminant dans l’instauration de conditions d’une telle spectature dialectique et critique.

Le XXe siècle, notamment grâce à l’expansion des arts de masses et du développement des « industries culturelles », est davantage l’espace-temps de l’« enivrement ((Ernst Bloch, Héritage de ce temps, trad. J. Lacoste, Paris, Payot, 1978, p. 37.)) » que de l’aliénation. L’« enivrement » serait cette forme, non pas de la « fausse conscience » altérant nos représentations du réel, mais de « dessaisissement de soi », de son histoire, de ses intérêts. Elle serait encore la forme de la conscience sociale dominante, amplifiée par les deux mots d’ordre qui ont structuré l’imaginaire postmoderne : c’est la « fin de l’Histoire » et « There is no alternative ». La problématique du cinéma anti-guerre nord-américain aura été de repenser le moyen de se ressaisir du destin de l’Occident. Le cinéma minoritaire pro-communistes vietnamiens aura au contraire tenté d’imaginer les moyens d’établir une solidarité internationale et d’en susciter l’enthousiasme. L’utopie n’est pas le « non-réalisable » mais le « non encore réalisé », le « non-contemporain » : une possibilité future contenue en germe dans le passé à condition que les forces présentes s’en saisisse. En ce sens, revoir aujourd’hui les films de Farocki et d’Álvarez nous laisse face à du passé et du futur. Les images qu’ils nous proposent peuvent être interprétées comme des archives des menaces dépassées et des espoirs déchus ou comme le « pré-apparaître (Vorschein) » d’une barbarie inimaginable ou d’une utopie toujours partiellement indéfinie. Pour Ernst Bloch, l’imaginaire était la ressource essentielle des conflictualités modernes. Il était en ce sens fidèle à l’idée de Marx selon laquelle, « les hommes prennent conscience [des] conflit[s] », non pas dans la réalité infra-structurelle des rapports sociaux de production, mais « dans les formes de la conscience sociale » (qu’elles soient juridiques, politiques, religieuses, philosophiques ou artistiques, dans les formes idéologiques et esthétiques donc), et les « mènent à [leurs] terme[s] ((Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique. Introduction aux Grundrisse dite « de 1857 », trad. G. Fondu et J. Quétier, Paris, Les Éditions Sociales, GEME, 2014, p. 63.)) ». Aussi, sommes nous toujours confrontés face aux images à un emboîtement synchronique de temporalités différentes ; la persistance du révolu et l’insistance de l’à-venir qui coexistent potentiellement dans les images mais dont les degrés d’apparition ne sont jamais égaux, l’un l’emporte toujours sur l’autre. Les images sont des pharmaka, elles sont aussi bien porteuses de poison que du remède, de la barbarie ou de l’utopie. Leurs degrés d’apparition varient en fonction des usages qui sont faits de ces images ainsi que des procès de signification, tous deux localisables historiquement et géographiquement. Regarder les images, c’est donc aussi imaginer les images. Imaginer leurs potentialités de signification idéologique ou utopique et d’affection des corps. Car les images de cinéma, tel que les concevait Eisenstein, fonctionnent comme des attracteurs, elles amarrent la pensée à leurs formes, leurs structures, leurs mouvements.

Comme le prouve les films de Farocki et d’Álvarez, l’héritage est aussi l’objet d’une lutte sur le terrain de l’imaginaire et de l’esthétique. La lutte des images participent de la formation de l’imagination politique (Politische Phantasie) : c’est-à-dire de la capacité de sauver le passé des catastrophes présentes afin de réaliser l’utopie. Aussi est-il sans doute aujourd’hui nécessaire, considérant le matériel technique de production et de diffusion disponible, de repenser les moyens de contrecarrer les sentiments d’impuissance et d’indignation actuels en misant sur les possibles et nécessaires encapacitations des spectateurs-producteurs qu’invitent à reproduire et à repenser les travaux de Harun Farocki et Santiago Álvarez.

Septembre 2017

Version longue d’une communication présentée au colloque « Penser l’émancipation », 2017