Dans Golden Gulag, vous analysez la mise en place du système carcéral californien, dont vous dites qu’il est « le plus grand de l’histoire ». Vous expliquez qu’entre 1980 et 2007, le nombre de personnes derrière les barreaux a augmenté de plus de 450%. Quels étaient les différents facteurs qui se sont combinés pour générer l’expansion de ce système ? Quels étaient les différentes forces qui ont mis en place le système carcéral de manière industrielle en Californie et aux États-Unis ?

R. W. Gilmore : J’aimerais dire en préambule que cette description du système carcéral californien comme la plus importante construction de prisons de l’histoire, je l’ai en fait trouvée dans un rapport écrit par quelqu’un qui travaillait pour l’État de Californie et qui était chargé d’analyser ce système en croissance constante depuis la fin des années 1980. Ce n’est donc pas moi qui le dit : c’est en ces termes qu’ils décrivent eux-même ce qu’ils font. Ce qui s’est donc passé c’est que la Californie – qui est et qui était une économie incroyablement immense et diversifiée – a fait face à une série de crises. Ces crises ont produit toute sorte de populations excédentaires – y compris des travailleurs qui étaient exclus de certains types d’activités, de l’industrie manufacturière en particulier (pas seulement mais de façon significative). Ces crises ont aussi créé des espaces en excès parce que l’usage de la terre (en particulier mais pas seulement pour l’agriculture) a changé avec le temps du fait de la consolidation de la propriété foncière et de l’abandon de certains usages de la terre. Ces crises ont aussi produit des excès de capital financier : c’est un des aspects les plus controversés que je soutiens je soutiendrai avec force. C’est-à-dire que si on s’intéresse à l’échelle globale, le concept de capital financier en excès paraissait absurde à cette époque (années 1980). Mais à l’échelle locale, les banques d’investissement (en particulier celles qui se sont spécialisés dans la finance municipale, c’est-à-dire à la vente de dettes à des États) se battaient pour créer des marchés – il est donc évident qu’un excès de capital financier allait voir le jour. Enfin, le dernier élément excédentaire, qui est davantage une hypothèse de ma part, est le « surplus » de la capacité de l’État. Par là j’entends que les institutions de l’État californien et sa portée se sont développées le temps d’un good deal au XXe siècle mais en particulier depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. C’est devenu incroyablement complexe de faire certaines choses du fait des capacités fiscales et bureaucratiques. Il faut savoir que ces moyens ne furent pas inventés de toutes pièces : ils sont le résultat d’une ère qui s’est développée progressivement à la fin du XIXe siècle. Dans l’après-guerre, ils ont permis à la Californie de faire certaines choses qui ont plus ou moins pérennisé la capacité du capital à extraire de la valeur du travail et de la terre. Ces moyens se sont renforcés en dépit de la demande. Dès lors, je soutiens dans mon livre que l’État de Californie a reconfiguré ses moyens afin d’assurer la possibilité de construire, pourvoir en personnel et gérer prison après prison. Ce n’est pas le seul usage qu’ils aient fait de ces capacités allouées pour différents types d’aides sociales, mais ce fut un usage massif. C’est comme ça que le système carcéral, d’une assez petite partie de l’infrastructure entière de l’État, est devenu l’employeur principal dans l’État californien. J’ai abordé le problème de cette manière parce que je suis une bonne marxiste et que je voulais observer les facteurs de production mais – et cela n’a rien à voir avec le fait d’être une bonne marxiste – j’ai observé que ces facteurs d’incarcération massive ou facteurs de production, ne devaient pas nécessairement être organisés de la manière dont ils l’ont été. Il aurait pu en être autrement. C’est pourquoi je suis partie de l’idée selon laquelle l’expansion de la prison ne s’était pas seulement réalisée en réponse au crime. En fait, pour penser le crime et son rôle central dans le système carcéral californien comme dans n’importe quel système carcéral, j’ai étudié les chiffres de la criminalité à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Et sans surprise, ils décroissaient. Tout le monde le savait, c’était en une des journaux que les gens lisaient dans les années 1980, c’était à la télévision, c’était à la radio. Si ce n’est pas le crime qui est à l’origine de cette expansion carcérale, qu’est-ce qui en est la cause ?

Mais alors que s’est-il passé plus particulièrement en Californie ? Comment ces excédents se sont-ils assemblés pour créer ce système carcéral de masse ?

R. W. Gilmore : Cela s’est joué sur le terrain politique, et ce de différentes manières. Pendant les années 1970, toute l’économie des États-Unis a traversé une récession extrêmement longue. On a vraiment assisté à une dépression. C’est à ce moment que s’est achevé la guerre du Vietnam et que les États-Unis ont perdu la guerre ; la stagflation est devenue la règle plutôt qu’une exception inimaginable (on assisté à la fois à un fort taux de chômage et à une forte inflation). C’est dans ce contexte que se sont déroulées des luttes de prisonniers – non seulement en Californie mais dans tout le pays – devant, notamment, les cours fédérales afin de dénoncer leurs conditions d’enfermement, le type de peines qu’ils étaient amenés à purger, etc. Ces procédures judiciaires – dont beaucoup étaient menées par des prisonniers en leur nom propre – se sont lentement frayées un chemin à travers les cours de justice jusqu’à la fin des années 1960 et au milieu des années 1970. Au bout du compte, le message des cours fédérales à destination du système carcéral des différents états a été clair : « Faites quelque chose à ce sujet parce que là, vous violez la constitution ». Vous vous demandez peut-être ce que la stagflation, la fin de la guerre du Vietnam et tout le reste jouent comme rôle quand il est question de savoir si les droits constitutionnels des prisonniers sont violés ou non. De façon directe : pas tant que ça. Mais indirectement, la construction des prisons et l’utilisation de la criminalité ont constitué une stratégie par défaut pour légitimer un État secoué par des crises politiques, militaires et économiques. L’expansion du système carcéral a fait partie intégrante du discours des deux partis qui gouvernent les États-Unis à l’époque du tournant néolibéral. D’un côté, ils pouvaient dire « le peuple américain souffre de trop d’ingérence gouvernementale. L’État a trop de poids dans l’économie et c’est la raison pour laquelle nous connaissons une crise globale – trop d’argent part dans les impôts et prend en charge ce qui devrait relever de la libre entreprise. Si vous nous élisez, nous mettrons fin à ce fardeau budgétaire qui pèse tant sur les ménages que les entreprises » ; d’un autre côté, les discours néolibéraux n’hésitaient pas à proposer de redéployer les gigantesques capacités de l’État que nous avons évoquées, en proposant de « nous protéger du crime, des menaces extérieures ». Par défaut, les moyens de l’État (budgétaires et coercitifs) trouvaient un débouché légitime dans la prison. Beaucoup d’élus ont fait leurs choux gras de ce type de discours, bien que tout le monde sache que la criminalité ne présentait aucun problème particulier à cette période. J’ai vécu cette période, et l’ai trouvée tout à fait stupéfiante.

J’ai travaillé sur la Californie mais quelques uns de mes élèves étudient d’autres états américains et nous rencontrons des récurrences similaires : crise économique, ordonnances de la cour fédérale, problèmes d’expansion, rôle accru des finances municipales dans le projet d’expansion carcérale. En Californie, par exemple, des gens qui ont une expérience dans la fonction publique, qui travaillent dans les services sociaux, dans la santé publique ou encore dans les services à la personne ont été recrutés dans les prisons parce qu’ils avaient les compétences pour gérer des projets de grande ampleur conçus pour fournir des services aux individus. On a finalement assisté à l’abandon d’un certain nombre de mandats publics au profit d’un autre – du welfare (état providence) au warfare (état de guerre) domestique. Et ni moi, ni personne ne peut dire que la raison pour laquelle tout cela est arrivé, c’est que quelques personnes mal intentionnées ont perverti le système. En fait, on peut davantage y voir une vaste entreprise de rénovation systématique, qui devait nécessairement aboutir à l’incarcération de masse. Cela a commencé à la fin des années 1970, le gouverneur de Californie, Jerry Brown, était démocrate comme celui d’aujourd’hui. L’envolée s’est produite dans les années 1980 sous les républicains, mais cela n’a jamais décru. Le parti au pouvoir n’y changeait rien. La population carcérale n’a décru que lorsqu’une organisation puissamment ramifiée, appuyée sur de larges secteurs, ainsi qu’une bataille judiciaire de longue haleine dans les cours fédérales, ont contraint le système à se rétracter ces dernières années.

Dans votre livre, vous affirmez que les prisons sont des « solutions fourre-tout aux problèmes sociaux ». Est-ce que vous diriez que la montée en puissance du complexe industrialo-carcéral illustre ou rend compte de transformations profondes de l’État américain, et marque l’essor d’une nouvelle période historique pour le capitalisme, une période dans laquelle l’incarcération ne serait pas seulement la seule manière légitime de gérer les surplus de population mais plutôt la seule manière, tout court, de gérer ces surplus ?

R. W. Gilmore : Franchement, il y a quinze ans, j’aurais dit oui. Aujourd’hui je dis : « oui, plutôt, mais pas absolument ». Voilà pourquoi : c’est presque pire que la manière dont vous le formulez dans votre question. Plus qu’une solution passe-partout aux problèmes sociaux comme je l’écris, ce qui s’est passé c’est que la légitimation, l’usage de la force qui a rendu le système carcéral aussi énorme, a aussi alloué à la police (y compris à la police des frontières) un pouvoir incroyable, de plus en plus considérable. Ce qui s’est passé dans certains secteurs de l’aide sociale, comme l’éducation, ou l’aide au revenu,ou encore le logement social, c’est qu’elles ont absorbé certaines missions de surveillance et de coercition de la police et du système carcéral. Par exemple, à Los Angeles, un programme relativement nouveau (il a presque 10 ans) se concentre sur les habitants des logements sociaux. Leur expérience a été façonnée par l’activité policière intense, la criminalisation, l’incarcération et les crimes policiers. Dans le cadre de ce nouveau programme, il leur est offert des opportunités en termes de santé, de soutien scolaire pour les enfants, toute une panoplie d’« avantages sociaux » à condition de coopérer avec la police. Dans le livre Policing the Planet, mon coauteur et moi-même avons consacré un chapitre assez détaillé à ce sujet.

Et qu’en est-il d’une nouvelle période historique du capitalisme ?

R.W. Gilmore : Vous le savez, c’est une question difficile et ce pour un certain nombre de raisons. L’une d’elle est que nous avons tous appris à parler de « mondialisation » ; désormais tout le monde dit « néolibéralisme » ; en disant cela, les gens parlent plus ou moins de la même chose. J’ai pour mentor dans l’étude du capitalisme le regretté Cedric Robinson qui a écrit une série de livres majeurs, mais celui qui a complètement modifié ma perspective c’est bien Black Marxism. Robinson y affirme que le capitalisme (peu importe son origine) a toujours été un système racial. Le capitalisme n’a pas eu besoin de Noirs pour devenir racial. Il était déjà racial parmi ceux dont tous les descendants allaient devenir Blancs. Comprendre le capitalisme de cette manière est à mon sens très stimulant. En réfléchissant au présent, il y a un premier problème qui est ce qui est en train de se passer du point de vue du capitalisme racial au niveau mondial et un second problème, qui se situe au sein d’économies non-souveraines comme l’État de Californie : comment l’activité économico-politique se ré-forme dans le cadre des hauts et des bas de la mondialisation ? Evidement, l’économie californienne est toujours une grosse économie, c’est un des sept plus grosses économies mondiales. Elle est soumise à des fluctuations, mais si c’était un pays, elle serait dans le top sept. Toutefois, avec le temps, la hiérarchie entre les activités manufacturières, de services et les autres secteurs a évolué avec le temps. En Californie, l’activité manufacturière reste importante bien que l’économie soit davantage portée vers des activités à forte valeur ajoutée et à bas salaires, des ateliers clandestins, etc. que vers des produits sidérurgiques, de qualité ou durables.

Quelle analyse devons-nous donc porter si nous envisageons de nous organiser dans des endroits comme la Californie, New-York, le Texas avec leurs économies variées et largement diversifiées caractérisées par l’abandon et la violence organisés ? Comment pourrions-nous tirer du système carcéral raciste une perception plus souple du capitalisme qui a cours aujourd’hui, pour comprendre et intervenir dans des espaces où les États mais aussi les entreprises essaient constamment de parvenir à répandre le capital à travers le paysage productif – de manière à ce que les investisseurs aient un retour sur investissement le plus rapide possible ?

L’État continue à être là alors qu’il dit qu’il n’est pas là. Et ici, je ne parle pas des prison privées qui sont une infime partie du processus d’incarcération de masse aux États-Unis, ni du travail exploité des prisonniers qui ne fournit pas une explication suffisante de la longévité ou de l’ampleur de ce système. Je parle plutôt de la manière dont, par exemple, les syndicats qui représentent les fonctionnaire qui sont sur des tranches de salaire entre basse et moyenne, qui concentre de nombreux non-Blancs, pourraient joindre leurs forces à des organisations pour la justice environnementale, des organisations pour la diversité biologique et contre le changement climatique, à des organisations pour les droits des immigrés et d’autres pour combattre sur d’autre fronts la vulnérabilité à une mort prématurée selon les groupes – ce qui est selon moi ce en quoi consiste le racisme. Et si c’est ça le racisme et que le capitalisme est, depuis ses origines, déjà racial, alors cela signifie qu’une politique émancipatrice d’ensemble, qui inclut les travailleurs précaires et les chômeurs, doit devenir une politique de classe solide qui n’engendre ni ne favorise des conceptions restrictives de qui est et de ce qu’est la classe ouvrière.

Dans le livre, vous développez une perspective fortement influencée par la géographie critique de David Harvey. Qu’est ce que cette analyse nous dit en particulier sur l’incarcération de masse ?

R. W. Gilmore : Lorsque je suis devenue géographe, j’étais déjà dans ma quarantaine : il m’a semblé alors, du moins dans le contexte universitaire américain, que c’était la meilleure manière pour moi de travailler à une analyse matérialiste sérieuse. Il existe peu de financements doctoraux aux États-Unis. Je pensais entamer un cursus en urbanisation : il me semblait alors que c’était ce qui était le plus proche de ce que je voulais faire – c’est-à-dire d’établir le « qui », le « comment », et le « où », de manière à ne pas flotter au-dessus de la surface de la terre mais d’analyser au mieux les changements en cours. La géographie m’est un peu tombé dessus. C’est en effet à ce moment-là que j’ai croisé Neil Smith à une conférence, Rethinking Marxism : son travail m’a vraiment enthousiasmé ; non seulement je n’avais jamais considéré la géographie mais, surtout, je n’avais pas suivi un cours de géographie depuis trois décennies (je devais avoir 13 ans…) Du coup, à la dernière minute, au lieu d’envoyer ma candidature au département d’urbanisation de Rutgers, je l’ai envoyé au département de géographie. M’engager dans la géographie m’a ouvert les portes de la méthode matérialiste historico-géographique d’analyse du monde de David Harvey . J’ai pris au très sérieux ce que David, Neil et d’autres m’ont appris tout en m’appuyant sur mon travail personnel nourri par des gens comme Cedric Robinson, Sid Lemelle, Mike Davis, Margaret Prescod, Barbara Smith, Angela Davis et bien d’autres encore. Je pense que si je n’avais pas été formée en géographie, peut-être n’aurais-je pas autant réfléchi comme je l’ai fait, par exemple, au sujet des connexions ville-campagne et leur interdépendances. Je sais que je n’aurais pas réfléchi en terme d’échelle (non pas au sens de taille mais en tant que formes socio-spatiales au travers desquelles nous vivons et organisons nos vies et comment nous luttons pour nous faire concurrence et coopérer). Et je n’aurais certainement pas conceptualisé l’incarcération de masse comme « arrangement carcéral » si je n’avais pas lu le livre de David, Limits to Capital et je n’aurais pas considéré l’arrangement spatial (spatial fix) à ce point là. Désormais, David et moi sommes collègues. Nous aimons à travailler ensemble et débattre au sujet des buts du mouvement plutôt que de s’acharner à avoir le dernier mot.

Pourriez-vous développer ce que vous entendez par « arrangement carcéral [prison fix]» par rapport à « l’arrangement spatial [spatial fix] » chez Harvey ?

R. W. Gilmore : Ce que je dis dans mon livre c’est que l’État de Californie a utilisé l’expansion carcérale pour « résoudre » les crises que j’évoquais tout à l’heure : les crises conjuguées de la terre, du travail, du capitalisme financier et du budget de l’État. En absorbant des populations, en émettant des obligations sans promesse publique de rembourser et en utilisant de la terre retirée de l’activité extractive, l’État a aussi mobilisé, comme je l’ai suggéré plus tôt, nombre de ses ressources budgétaires et organisationnelles sans se confronter aux défis qui s’accumulaient – alors qu’au même moment, ces facteurs de production auraient utilement servi d’autres finalités comme, par exemple, une université rénovée et plus étendue. L’arrangement carcéral a évidement ouvert un nouveau cycle de crises, exactement comme l’arrangement spatial de Harvey qui déplace mais ne résout pas le problème qui l’a engendré.

Les communautés auxquelles appartiennent les personnes incarcérées subissent, de fait, le déchirement des personnes et des familles, des coupes sévères de pouvoir d’achat et l’effondrement de la vie communautaire. Dans les zones rurales où les prisons ont été construites, la vie locale en est profondément déstabilisée – à l’inverse du portrait à l’eau de rose d’un paysage rural enrichi par les dotations initialement dévolues à des zones urbaines. Il s’avère que les villages comme les villes carcérales partagent et échangent constamment leur désespoir et leur précarité. C’est face à cette situation qu’ont pris forme les organisations de lutte dont j’ai parlé auparavant. En d’autres termes, la prison, en tant qu’infrastructure matérielle, symbolise dans toute son étendue la logistique visible et invisible qui relie la prison à son espace – à travers la cour de justice, la présence policière, les routes par lesquelles les familles rendent visite aux détenus, ces mêmes routes empruntées par les biens, les personnes incarcérées elles-mêmes, faisant le va-et-vient entre la prison et leur quartier d’origine, incorporant tout le paysage parcouru à l’infrastructure du tout-carcéral.

J’ai essayé de le montrer dans le livre, à travers l’exemple de deux lignes de bus de façon à donner aux personnes une manière de penser ce que je viens de dire de façon plus poignante. Penser à la manière de se déplacer dans l’espace nous donne une certaine idée de la production de l’espace. Le but de Golden Gulag n’était pas de faire dire au gens : « Mon dieu, nous avons perdu ! » mais plutôt de leur faire dire : « Wow ! Ce livre m’a vraiment éclairé et désormais je vois toutes les dimensions du problème ; donc plutôt que de penser qu’il n’y a rien à faire, je me rends compte qu’il y a des centaines de choses différentes que nous pourrions faire. Nous pouvons créer des cellules syndicales, nous pouvons nous organiser avec les militants pour la justice environnementale, nous pouvons organiser des coalitions entre la ville et la campagne, nous pouvons nous organiser avec les employés du service public, nous pouvons nous organiser avec les travailleurs précaires, les travailleurs à haute valeur ajoutée et à bas salaires, qui sont vulnérables à la criminalisation. Nous pouvons nous organiser avec les immigrés. Nous pouvons faire toutes ces choses, parce qu’elles font toutes partie de l’incarcération de masse. » Et c’est bien ce que, dans mon expérience militante, j’ai vu s’accomplir.

C’est une transition parfaite vers d’autres questions que je voudrais vous poser au sujet de l’organisation contre les incarcérations de masse. Y a-t-il des mouvements de résistance contre les prisons comparables à ce qui s’est passé dans les années 1970 avec, par exemple, le soulèvement d’Attica en 1971 ?

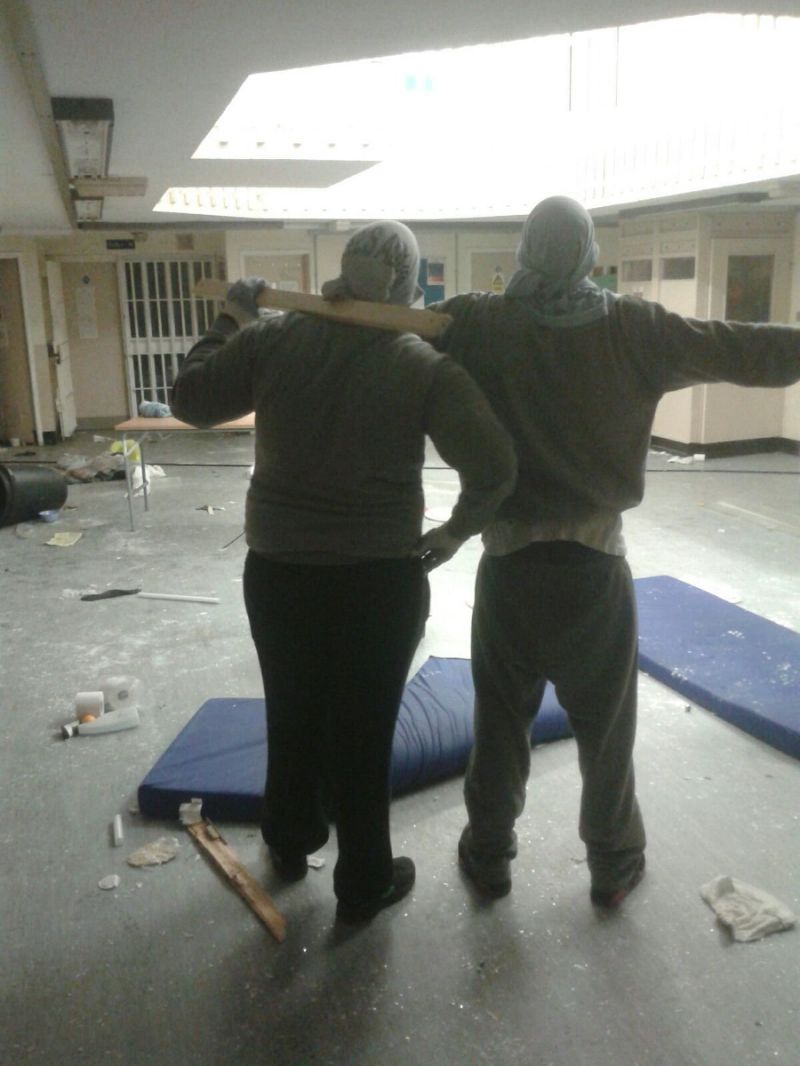

R. W. Gilmore : Orisanmi Burton fait d’excellentes recherches à ce sujet. Pour ce qui est des prisons californiennes (sur lesquelles je travaille), en particulier dans les prisons pour hommes, ce que je peux dire c’est que leur construction, à la fin des années 1970, aussi bien que leur méthode de gestion visaient de manière délibérée et du fait du Department of Corrections à miner toute possibilité d’organisation du genre de celles qui caractérisaient la période allant du début des années 1960 au milieu des années 1970. Dans les nouvelles prisons, en particulier dans celles qu’on appelle 180’s ou de niveau 4 (c’est-à-dire les prisons de haute sécurité), il n’y a pas seulement des confinements automatiques, mais aussi la réduction non seulement de l’éducation et des autres programmes internes à la prison mais même des lieux où les personnes peuvent se rassembler en détention, telles que les salles de vie, les classes, les salles de sport, des lieux où les prisonniers pouvaient passer le temps avec un sens de soi certes modeste mais toujours existant. Tous les changements de conception ont été conçus pour miner l’organisation et la solidarité. Une chose marquante du système carcéral californien – qui est peut-être ou peut-être pas arrivé dans les autres systèmes – réside dans la manière dont le Department of Corrections à la fin des années 1970 a expérimenté des manières d’empêcher les prisonniers de developer de la solidarité les uns avec les autres contre les gardiens. Il est de notoriété publique que les prisonniers en Californie disaient au début des années 1970 : « Chaque fois qu’un gardien tue l’un des nôtres, nous allons tuer l’un d’entre eux jusqu’à ce qu’il arrêtent de nous tuer. » Et il y a eu plus de sept incident par an pendant plusieurs années. Un gardien a tué un prisonnier, des prisonniers ont tué un gardien, pas nécessairement le gardien qui avait tué le prisonnier mais quelqu’un était tué parce que quelqu’un avait été tué. Donc le department bien avant le début de cette grande expansion a essayé d’y remédier. Sa solution a consisté à entretenir la méfiance entre les prisonniers. Les directeurs de prison ont mis en scène l’appartenance de certains prisonniers à des gangs ethniques ou régionaux, et ils ont ensuite fomenté la discorde entre les gangs. À l’époque où la ségrégation devenait la loi, le department of corrections a commencé à pratiquer la ségrégation dans les prisons sur la base des gangs et ensuite sur la base des groupes raciaux, des groupes ethniques. Ce fait est largement documenté, il y a des dossiers et des procès et une somme d’archives incroyables qui attend d’être lue et étudiée in extenso, bien que j’espère que ce soit un de mes nouveaux étudiants qui se charge de cette tâche. Il y a eu auditions sur auditions au sujet de cette pratique dans les années 1990. Je me revois, assise des heures durant, écoutant les témoignages s’enchaîner à propos desquels le departement répétait la même chose en boucle : éNon, nous ne faisions que répondre à une situation existante » alors que les témoignages concordaient, y compris d’anciens gardiens de prison pour dire: « Non, ça n’existait pas jusqu’alors, c’est vous qui avez créé cette situation. » Cette création du departement a conduit ay développement de ce que l’on appelle désormais la security housing unit (SHU), qu’on peut résumer à une prison dans la prison. La première section a ouvert ses portes en 1988 en Californie et la deuxième en 1989. Pour en revenir au lien entre organisation de la prison et soulèvement des prisonniers, j’aimerais revenir sur la dernière grande révolte en date. Elle s’est déroulé au sein de la Pelican Bay State Prison : les détenus du SHU ont multiplié les grèves de la faim, tout au long de l’année 2011 me semble-t-il. Nombre de personnes détenues dans cette unité de haute sécurité y sont ségréguées du fait de leur affiliation supposée à un gang – certains d’entre eux ont passé plus de 20 ans dans cette prison dans la prison – et ils avaient complètement accepté et intégré l’idée de la différence ethnique, raciale, territoriale comme une réalité immuable. Mais, alors qu’ils essayaient, à l’échelle individuelle, de se sortir de cette prison dans la prison et de rejoindre la population carcérale classique, ils ont ouvert les yeux sur le bouleversement historique qui s’était joué : une réforme fondamentale dont leur sort actuel n’était que l’expression. À partir de cette prise de conscience, ces dernières années ont été marqué par la volonté des membres de quatre « gangs » de résoudre les problèmes à l’intérieur de la prison et que la seule manière d’y aboutir était de commencer par – pour reprendre leur terme– mettre fin aux hostilités entre les races. C’était jusque là impensable ! J’ai visité un grand nombre de prisons, y compris Pelican Bay : cette transformation dans la conscientisation des détenus entre ce que j’ai recueilli en interviewant des prisonniers au sujet de leurs conditions de confinement au début des années 2000 et l’analyse qui a émergé ces cinq dernières années est tout à fait impressionnante.

Je voudrais aussi évoquer les prisons pour femmes. Dans les prisons pour femmes, le niveau de ségrégation n’a jamais été très élevé, au point qu’on ne prenait même pas la peine de séparer les peines longues dans le cadre d’affaires criminelles et les peines courtes dans des affaires de stupéfiants, par exemple. Tandis que dans une prison pour hommes, les gens sont non seulement ségrégués en fonction du niveau de sécurité (selon la gravité de l’acte et la durée d’incarcération) mais aussi en fonction de la race et l’origine ethnique. Dès lors, l’organisation socio-spatiale des prisons a aussi entraîné que le niveau d’organisation des femmes y a augmenté, tandis que la répression s’abattait sur les prisons pour hommes. Pendant les quatorze ou quinze dernières années, alors que l’État de Californie essayait de construire des prisons sophistiquées et nouvelles pour femmes soi-disant « gender responsive » – pour, par exemple, permettre aux mères d’être enfermées avec leurs enfants –, les personnes incarcérées dans les prisons pour femmes (peu importe leur identification en termes de genre) ont écrit et signé des appels refusant ces propositions. « Ne faites pas ça pour nous, parce que cela va seulement étendre la capacité à enfermer des gens. Ça ne va pas améliorer nos vies. » Trois mille personnes se sont organisées dans des prisons pour femmes et leur détermination et leur courage s’est exprimé à leur propre risque parce que les militants en prison sont entièrement à la merci des gardiens et des gérants de la prison.

Qu’en est-il de l’organisation en dehors des prisons, en particulier dans les communautés directement touchées par l’incarcération de masse ?

R. W. Gilmore : L’organisation en dehors des prisons a été plutôt riche et variée ces dernières années. Dans mon expérience, sur laquelle j’écris dans Golden Gulag (et sur lesquelles j’écrirai davantage dans le chapitre ajouté à la deuxième édition qui devrait sortir dans un an), les personnes qui ont commencé par militer à propos d’une ou deux personnes proches, pensant que c’était un problème individuel ou familial, en sont venues à comprendre la dimension politique de ce qu’ils ou elles accomplissaient, du fait de leurs expériences (en travaillant avec les autres, surtout des femmes, dont la plupart étaient des mères). C’est un des modes d’organisation qui persiste depuis longtemps, plus de 25 ans. Il y a aussi le travail d’organisation que nous faisons nous, c’est-à-dire les groupes du Critical Resistance and California Prison Moratorium Project. Nous avons contribué à rapprocher les communautés urbaines et rurales, autour d’une variété de problématiques symboliques que j’ai décrites tout à l’heure : la biodiversité (nous nous sommes battus en faveur d’une espèce de kangourou-rat) et la justice environnementale (qualité de l’air et de l’eau par exemple). Nous avons réussi à mener des campagnes unitaires dans différentes communautés californiennes, à la ville comme à la campagne pour que tous et chacun se considère comme des camarades et non comme des adversaires. Et c’est arrivé encore et encore. Donc pour revenir au fait que les nombres de personnes incarcérées a décru ces dernières années : l’explication superficielle (celle qu’on a jetée en pâture au public), c’est que l’État de Californie a perdu encore un autre procès et qu’on lui a ordonné de réduire le nombre de personnes détenues dans les locaux du department of correction (33 prisons, ainsi que de nombreux camps et autres lieux de privation de liberté). Le procès (Plata-Coleman) a montré que près d’une personne meurt en prison par semaine d’une maladie tout a fait curable à cause de la négligence médicale. L’affaire a duré deux décennies : entre le début de la campagne légale et le verdict, certains des plaignants étaient morts depuis longtemps. Enfin, la cour suprême de droite (la cour que George W. Bush a nommée en 2000) ne pouvait pas nier cela. Les cadavres étaient devenus vraiment trop nombreux. Le jugement en dernière instance de la cour suprême était en accord avec les cours inférieures ; la cour suprême affirmait que l’État de Californie ne pouvait pas se sortir de ce problème lui-même. Mais quelques personnes ayant suivi ce dossier pour George W. Bush sont posé la question suivante : « comment se fait-il que la Californie, qui a ouvert une prison par an depuis 23 ans, a soudainement ralenti jusqu’à presque s’arrêter et n’a ouvert qu’un prison entre 1999 et 2011 ? » La réponse c’est qu’avec toutes les organisations de base que j’ai décrites plus tôt, nous les avons empêché de construire de nouvelles prisons. Nous avons rendu l’opération trop difficile. Nous avons montré dans nos campagnes que lorsque le departement construit une nouvelle prison, soi-disant pour soulager la sur-population, le nombre de personnes incarcérées a augmenté bien davantage que ne pouvait en accueillir le nouveau bâtiment. Les nouvelles relations que les abolitionnistes (même si tous les militants ne se définissaient pas comme tels) sont parvenus à imposer sur le terrain ont forcé des tribunaux (qui n’ont pourtant jamais recueilli l’un de nos témoignages) à juger que la Californie ne pourrait pas se sortir de ce problème et qu’elle devait faire autre chose. Ainsi, beaucoup d’activités contre l’expansion des bâtiments en Californie s’est déplacée sur le terrain des maisons d’arrêt plutôt que des centres de détention. Les maisons d’arrêt sont en train de progresser parce que, depuis que la Californie a obtempéré au jugement de la cour suprême, l’État, pour réduire le nombre d’incarcérations, a rendu disponibles des ressources aux juridictions les plus basses (les comtés) pour faire ce qu’elle veulent à condition de retenir les personnes condamnées pour certains délits, de façon locale plutôt que de les envoyer en détention centrale (on appelle cet ajustement le « réalignement »). Les comtés auraient pu prendre ces ressources et dire au personnes condamnées « rentrez chez vous et comportez vous bien » ; ils auraient pu prendre les ressources et changer les orientations pour les procureurs afin qu’il y ait moins de condamnations ; ils auraient pu investir ces ressources dans les écoles, la santé ou le logement. Mais ( et cela nous ramène à la question de la capacité étatique et sa légitimité dont nous avons parlé plus tôt) un peu plus de la moitié des 58 comtés de l’État ont tout simplement décidé d’ouvrir de nouvelles maisons d’arrêt et d’y mettre tout le monde ! Mais on voit en négatif le phénomène dont je parlais plus tôt, au sujet des services sociaux qui se mettent au service des dispositifs de surveillance et de punition. Les shériffs qui dirigent les maisons d’arrêt insistent sur le fait qu’il ont besoin de plus de prisons et de plus grandes pour des raisons de santé : « Nous devons prendre soin de la santé mentale et des personnes en difficulté. Nous devons fournir des biens sociaux, et la seule manière dont nous pouvons faire cela, c’est de pouvoir enfermer des gens. » Le nouveau front de la lutte porte sur cette façon dont la maison d’arrêt devient un substitut aux hopitaux, aux écoles, etc. Ce travail attire de nouvelles personnes dans les collectifs, ce qui permet l’identification la plus large possible des objectifs en termes de classe.

C’est en gros de ce qui s’est passé en Californie, je vais te donner encore quelques exemples du genre de solidarités que nous avons réussi à accomplir dans la durée. Il y avait une prison qui était censée ouvrir en 2000 mais nous avons retardé cela, nous avons ralenti son ouverture, sans toutefois parvenir à l’empêcher – mais, comme je le disais, après une ouverture de prison chaque années jusqu’en 1998, aucune n’a ouvert entre 1999 et 2005. La construction de la prison avait été prévue par un membre du Parti démocrate qui venait d’être élu gouverneur, et qui payait sa dette au syndicat des matons, qui lui avait donné près d’un million de dollars pour sa campagne électorale. Alors, nous nous sommes organisés de toutes les manières que nous pouvions, et il s’est trouvé que l’une de ces possibilités consistait à nous adresser aux fonctionnaires : la California State Employees Association qui fait partie du gigantesque syndicat de fonctionnaires en Californie. Ils représentent toutes les sortes de travailleurs dans les prisons mis à part les matons, parce ce que les matons ont leur propre syndicat, à part. À notre grande surprise, les membres du syndicat de fonctionnaires voulaient aller contre les matons et s’opposer à cette prison. Ça nous a beaucoup étonnés. Quand ils ont enfin accepté de rencontrer les abolitionnistes, ils ont dit :

« Regardez, les matons ont tout ce qu’ils veulent. Ce que nous faisons en tant que secrétaires, enseignants, serruriers, chauffeurs, mécaniciens se fait pressuriser de plus en plus. Nous voyons que les conditions de vie des personnes en détention sont de pires en pires, et qu’ils sont privés de l’espoir de reprendre une vie normale à leur sortie. Le syndicat dont nous faisons partie représente des personnes qui travaillent dans la service public, le service à la personne, la santé, etc., dans les villes et dans les comtés aussi bien qu’au niveau fédéral. Donc si nous reconnaissons nos membres et ce qu’ils font, il n’y a aucune raison de soutenir cette prison. Même si nous pouvons perdre quelques membres qui auraient pu avoir un travail dans cette nouvelle prison, notre syndicat voit un peu plus loin que le bout de son nez. »

Ça m’a complètement surprise, et pendant une formidable séquence politique nous avions un demi million de personne avec nous à travers toute la Californie qui appelaient à un moratoire sur les prisons. C’est difficile de garder vivante ce genre d’ouvertures politiques, mais elle a duré suffisamment de temps pour interrompre la cadence implacable que la construction de prisons en Californie suivait depuis le début des années 1980.

D’un point de vue extérieur, il me semble que les mouvement Black Lives Matter a donné une nouvelle impulsion au débat sur l’abolition de la prison dans les cercles radicaux. Qu’est-ce que cela nous dit de l’histoire du mouvement abolitionniste? Quel est l’état actuel des forces? À quoi ressemble le débat stratégique ?

R. W. Gilmore : C’est vrai que #BlackLivesMatter comptait des personnes qui réfléchissaient au mot « abolition » et qui l’utilisaient. Cela dit, « l’abolition » dont il a rendu d’un usage commun concerne davantage la police que la prison, bien qu’il y a ait une connexion entre les deux comme nous en avons discuté plus tôt. C’était incroyable pour moi et pour de nombreux camarades de voir des personnalités politiques de la gauche libérale ou des magazines comme The Nation ou Rolling Stone se demander sérieusement s’il était temps d’abolir la police. Les débats qui ont suivi avaient tendance à être totalement balisés : dans la mesure où l’abolition est imaginée seulement comme l’absence – l’effacement du jour au lendemain – le réponse spontanée est « ce n’est pas possible ». Mais l’échec de l’imagination vient du fait qu’on ne saurait réduire l’abolition à un simple effacement du jour au lendemain. C’était déjà le cas pour l’esclavage et, comme W.E.B Dubois l’a montré dans Black Reconstruction in America, l’abolition de l’esclavage n’est pas un trait qu’on tire sur le passé, c’est avant tout une présence matérielle, vivante, une autre forme de vie. Bien sûr cela veut dire que nombre de ceux qui sont proche de l’abolition sont hésitants en ce qui concerne la pratique. Toute l’organisation que j’ai décrite dans notre conversation c’est l’abolition, non pas un prélude, mais bel et bien la pratique elle-même. Il y a récemment eu une attaque menée contre les abolitionnistes de la part d’un historien quelconque, qui a décidé sans étudier les abolitionnistes que ceux-ci soutenaient une théologie démente. Il connaissait un minimum, par exemple, l’affaire Plata-Coleman, mais il ne savait absolument rien au sujet de l’organisation de terrain sur le moratoire qui a concrétisé la théorie Plata-Coleman (« surpopulation »), imposant une alternative au tout carcéral. L’abolition n’a rien à voir avec un effacement, mais avec la mise en action des gens. J’ai parlé de Du Bois : il montre, avec exhaustivité , à la fois comment l’esclavage a été aboli au travers de l’activité organisée des esclaves eux et elles-mêmes (et pas moins que rejoindre l’armée de l’union contre le Sud) ; mais, puisque le jour de l’abolition de l’esclavage ne vous dit rien sur le jour suivant, Du Bois parvient à montrer à quoi ressemblait la période consécutive, au cours de la période révolutionnaire de la reconstruction radicale. L’abolition est donc une théorie du changement, c’est une théorie de la vie sociale.

Qu’implique en terme de luttes de classes le rôle de l’incarcération massive pour maintenir le statu quo ? La lutte contre l’incarcération et l’organisation de l’abolition joue-t-elle un rôle plus stratégique aujourd’hui ?

R. W. Gilmore : Je vais te donner une manière de penser cela dans le contexte américain. Aux États-Unis, aujourd’hui il y a plus de 70 millions d’adultes qui ont une condamnation pénale – qu’ils soient ou non enfermés ; cela leur empêche d’avoir certains emplois. Dans nombre d’emplois, en d’autres termes, ce que vous avez prétendument fait ne fait aucune différence : si vous avez été condamnés pour quelque chose, vous ne pouvez pas avoir le travail. Donc si tu prends un peu de recul et que tu y penses un instant, simplement en termes purement numériques. Si nous avions toutes ces personnes qui ont effectivement des papiers pour ne pas pouvoir travailler et que nous le regroupions avec les 7 ou 8 000 000 de migrantes qui n’ont pas les papiers pour travailler, la somme recoupe environ 50% de la force de travail au États-Unis – surtout des non-Blancs, mais aussi un tiers de Blancs. La moitié ! Donc il semble que l’antirépression, les forces intensives et extensives de la répression et du châtiment perpétuel doivent prendre une place centrale dans n’importe quel changement politique ou économique qui bénéficie aux prolétaires et à leurs communautés, qu’eux et leurs communautés travaillent ou non. Ça devrait être une donnée de base mais ce n’est pas souvent le cas. C’est en partie parce que l’incarcération de masse, malheureusement, pour des raisons certainement compréhensibles en est venue à signifier cette terrible chose qui est arrivée au Noirs aux États-Unis. C’est une chose terrible que ce qui est arrivé au Noirs au États-Unis ! Mais cela arrive aussi aux musulmans, aux autochtones et à une bonne masse de Blancs. Et dans la mesure où l’incarcération de masse est comprise comme quelque chose contre laquelle seuls les Noirs devraient lutter parce que c’est une chose qu’eux seuls vivraient, la connexion nécessaire qu’il faut faire entre incarcération de masse et toute l’organisation capitaliste contemporaine n’est pas prise en compte. Il en ressort qu’en gros ce serait simplement une mauvaise anomalie qui semble remédiable au sein de la logique de la réforme capitaliste. C’est une énorme entrave, je pense, au type d’organisation qui devrait découler des expérimentations variables et fécondes de travail de masse auprès des travailleurs et des communautés. Actuellement, tout est difficile aux États-Unis, pour toutes les raisons évidentes que je ne développerai pas. Cela dit, j’ai espoir en toutes les indications sur des manière de faire bouger le débat et l’organisation. La réponse pour moi est de favoriser toutes les initiatives d’organisation des personnes les plus vulnérables aux États-Unis, et au delà que toutes ces composantes viennent à se reconnaître en termes non plus de caractéristiques et d’intérêts mais, toujours selon cette philosophie abolitionniste, qu’ils et elles se rassemblent en vue d’objectifs communs.

Entretien réalisé par Clément Petitjean et traduit de l’anglais par François-Xavier Hutteau