[…] le miroir donne des choses une nouvelle mesure ; il les approfondit en d’autres qui ne sont plus tout à fait le même objet. Il prolonge le monde : mais aussi le saisit, le gonfle, l’arrache. En lui, la chose à la fois s’accomplit et se sépare : disjecta membra. Si le miroir construit, c’est dans le mouvement inverse de celui d’une genèse : loin d’épanouir, il casse. c’est de cette déchirure que sortent les images. Par elles illustrés, le monde et ses pouvoirs apparaissent et disparaissent, défigurés au moment même où ils commencent à faire figure ; d’où la peur enfantine devant les miroirs, d’y voir autre chose, quand c’est toujours la même.

Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire (1974)

C’est aussi une leçon historique : c’est parce que la culture est devenue matérielle que nous sommes maintenant en mesure de comprendre qu’elle a toujours été matérielle, ou matérialiste, dans ses structures et ses fonctions. Nous, les postcontemporains, avons un mot pour cette découverte – un mot qui a volontiers remplacé l’ancien vocabulaire des genres et des formes – et il s’agit bien sûr du mot médium, et en particulier de son pluriel médias, mot qui regroupe aujourd’hui trois signaux relativement distincts : celui d’un mode artistique ou d’une forme spécifique de production esthétique ; celui d’une technologie particulière, organisée généralement autour d’un dispositif central ou d’une machine ; et enfin, celui d’une institution sociale. […] C’est parce que nous avons dû apprendre qu’aujourd’hui, la culture est une question de médias que nous avons enfin commencé à nous mettre en tête que la culture l’a toujours été et que les anciennes formes, les anciens genres ou, d’ailleurs, les anciens exercices spirituels, méditations, pensées et expressions, étaient également, chacun de manières très différentes, des produits médiatiques.

Fredric Jameson, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif (1991)

Selon Fredric Jameson, « la forme artistique dominante du xxe siècle n’est absolument pas la littérature – ni même la peinture, le théâtre ou la musique – mais plutôt le seul art historiquement nouveau inventé dans la période contemporaine, à savoir le cinéma : la première forme artistique spécifiquement médiatique ((Fredric Jameson, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif (1991), trad. F. Nevoltry, Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2007, p. 122-123.)) ». Il souligne par ailleurs l’étrangeté du « peu d’effet pratique » de cette « prédiction », c’est-à-dire du peu d’ouverture de l’art cinématographique à l’expérimentation, à l’innovation, contrairement à la littérature (dont de nombreux auteurs ont pris acte de l’existence du cinéma et de sa prédominance dans leur travail d’écriture). Le cinéma expérimental – et a fortiori le cinéma expérimental militant, politique et critique – était et reste une pratique minoritaire et clandestine.

Si la critique des médias a permis de mettre au jour des éléments d’analyses fondamentaux dans une perspective émancipatrice, une tendance lourde à la résignation politique a fait de cette activité critique l’aspect principal de la lutte sociale et politique ; réduisant ainsi la domination, l’oppression et l’exploitation à une simple question idéologique. L’idéologie est « d’abord une question de perspective, c’est-à-dire de construction d’une représentation à partir du point de vue d’un sujet qui, loin d’être le spectateur passif de ce qui se déploie devant lui, est acteur de son élaboration ((Isabelle Garo, L’idéologie ou la pensée embarquée, Paris, La Fabrique, 2009, p. 7.)) ». L’idéologie est une « production sociale de représentations qui se veulent plus vraies que nature et qui, à la condition d’assigner le spectateur à sa place fixe, s’efforcent d’aménager le futur et d’encadrer l’action ((Ibid., p. 14.)) ».

La critique du fonctionnement des médias dominants est devenue l’aspect principal d’une certaine critique sociale et politique. En dénonçant l’hyperpuissance idéologique des médias, la critique exclusive leur confère paradoxalement une certaine invincibilité. La représentation de l’immatérialité de son pouvoir (car agissant dans le champ des représentations idéelles) se déplace vers la représentation du pouvoir d’État : le pouvoir politique lui-même est montré comme une machination souterraine, à laquelle on ne peut s’opposer. Cette représentation n’a alors aucun mal à s’accommoder des théories du complot en circulation ((Voir Fredric Jameson, La Totalité comme complot. Conspiration et paranoïa dans l’imaginaire contemporain (1992), trad. N. Vieillescazes, Paris, Les Prairies ordinaires, coll. « Penser/Croiser », 2007.)).

Mener une réflexion sur les possibilités émancipatrices de l’art nécessite de repolitiser les questions idéologiques et esthétiques en les enracinant « du côté de la question du développement des capacités humaines et de la mutilation constante que les rapports de production capitalistes lui font subir, y compris chez ceux qui croient le plus y échapper ((Isabelle Garo, op. cit., p. 107.)) ».

Le cinéaste allemand Harun Farocki (1944 – 2014) a été l’un de ceux qui ont su allier une critique radicale du pouvoir de fascination des images à une bienveillance, une « amicalité ((Néologisme de Philippe Ivernel pour la traduction de la Freundlichkeit de Brecht.)) » accordée au spectateur. Le silence qui a accompagné son décès – le 30 juillet 2014 –, tant dans les milieux du cinéma que dans les réseaux militants, nous informe du travail qui reste à accomplir non seulement pour découvrir son travail mais également pour en extraire des acquis utiles pour la pensée politique des images, de la culture et de la situation sociale et politique.

Harun Farocki a étudié le cinéma à la Deutsche Film und Fernsehakademie au cours des années 1960. Dans le petit cercle des initiés au cinéma documentaire, militant et expérimental, il deviendra rapidement une figure incontournable. Il est tour à tour, réalisateur de films d’agit-prop (Die Worte des Vorsitzenden [1967]), de films didactiques contre la guerre au Vietnam (Nicht löschbares Feuer [1969]) ou, avec un autre documentariste important Hartmut Bitomsky, d’une tentative de mise en scène du Capital de Marx (il en résultera deux films : Die Teilung aller Tage [1970] et Eine Sache, die sich versteht [1971]).

De 1974 à 1984, il est l’auteur d’articles et le rédacteur en chef de la revue Filmkritik, revue de cinéma théoriquement proche des Cahiers du cinéma et de Tel Quel et qui, d’une certaine manière, suivra son passage de la « Politique des auteurs » au maoïsme.

Comme pour de nombreux cinéastes militants, les sombres années 1980-1990 vont le contraindre à une certaine forme de clandestinité. Ses films sortiront dans les ghettos des salles de cinéma « art et essai » avant de disparaître des écrans (son dernier film, co-réalisé avec le réalisateur roumain Andrei Ujica, a avoir été projeté dans une salle de cinéma est Videogramme einer Revolution [Vidéogramme d’une Révolution] en 1993). C’est à partir de 1996 que son travail est redécouvert dans les musées, ce qui est, pour Farocki, un moyen de rencontrer davantage de spectateurs que dans les salles de cinéma et, en même temps, une façon de marginaliser davantage son travail en y associant l’« aura » artistique des institutions muséales. Il réalise pour la télévision, le cinéma et différentes expositions plus d’une centaine de films documentaires, historiques, d’essais et quelques fictions.

Parallèlement à son travail de cinéaste « critique », Harun Farocki a enseigné à Berkeley l’Université de Californie de 1993 à 1999 et à l’Académie des Beaux-arts de Vienne de 2004 à 2011.

La singularité du travail de Farocki réside dans son attitude « anti-pédagogique ». Il a su inventer un dispositif cinématographique qui, contrairement à bon nombre de films documentaires et militants, ne suppose pas un spectateur ignorant qui aurait besoin d’être éduqué, formé, informé pour être révolté mais qui, au contraire, instaure un espace-temps dans lequel le spectateur est libre de circuler dans et entre les images pour (co-)produire, et non pas uniquement réceptionner, un savoir.

Dans l’ère médiatique contemporaine dans laquelle les images prolifèrent, Farocki s’est tenu à distance à la fois des défenseurs de l’image comme preuve irréfutables ((Voir à ce sujet la controverse entre Jean-Luc Godard et Claude Lanzmann au sujet des images perdues ou inexistantes de l’extermination des Juifs d’Europe. Libby Saxton, « Anamnesis and Bearing Witness : Godard/Lanzmann », in Michael Temple, James S. Williams et Michael Witt, For Ever Godard, Londres, Black Dog Publishing, 2004, p. 364-379.)) et des critiques féroces des images qui tiendraient un rôle essentiel dans le processus d’aliénation des masses parce qu’elles les maintiendraient dans un état de passivité et de fascination. Au fil des années, il a tracé patiemment une méthode de production de films et d’analyses des images qui nous invite à les penser sereinement et à envisager des possibilités d’en faire de nouveaux usages pour accompagner et enrichir la production d’une théorie critique des images et de la société.

Je propose dans ce texte, en investissant quelques-uns de ses films, de repérer ce qui constitue selon moi la méthode dialectique et matérialiste de Farocki et de dégager quelques outils théoriques utiles non seulement pour nous positionner par rapport aux images mais également pour inventer de nouveaux usages possibles de ces images. Il ne s’agit nullement d’une analyse exhaustive et « objective » de ces films mais d’une spectature ((J’emploie ici le terme de spectature pour désigner le mode singulier d’investissement par le spectateur des images et des sons des films et pour distinguer cet investissement de celui de la lecture qui est encore aujourd’hui le terme couramment utilisé pour parler de l’analyse des films. Trop souvent, la lecture des films induits que ceux-ci ne se réduisent à rien d’autre qu’un discours à « déchiffrer », à « décrypter », comme si les images et/ou leur montage produisaient par eux-mêmes un message que seul l’expert serait à même de saisir et de communiquer à la foule des ignorants et des incapables.)) singulière, c’est-à-dire d’un mode de circulation dans les espaces-temps des films de Farocki qui m’est propre, tout en reconnaissant ma dette à l’égard d’un dispositif cinématographique qui m’a incité à tracer ce chemin-là. Bien plus qu’un savoir, les films de Farocki nous enseigne que co-habiter avec les images nécessite de développer un savoir-faire.

Élaboration d’une méthode

Sa méthode de travail naît peut-être d’une déception – celle qu’il confesse sous forme d’une question adressée au dramaturge Heiner Müller lors d’un entretien – :

[…] Godard et Brecht semblent avoir tous deux seulement proclamé une méthode mais n’ont jamais commencé à travailler avec elle ((« I feel that both Godard and Brecht seem to have only proclaimed a method, but never began working with it. » Propos d’Harun Farocki dans Heiner Müller « Intelligence without experience. Interview with Harun Farocki », Germania, trad. B. Schütze et C. Schütze, Semiotext(e), 1990, p. 163.)).

Godard et Brecht sont les deux figures entre lesquelles les premiers essais cinématographiques de Farocki – alors jeune étudiant en cinéma à la fin des années 1960 à la récente Deutsche Film und Fernsehakademie – vont naviguer : entre l’humour (ou l’ironie, la « saillie », le Witz ((Voir Nicole Brenez, « Jean-Luc Godard, Witz et invention formelle (notes préparatoires sur les rapports entre critique et pouvoir symbolique) », Cinémas : revue d’études cinématographiques, vol. 15, n° 2-3, 2005, p. 15-43.))) godardien de l’époque « groupe » Dziga-Vertov et le didactisme brechtien.

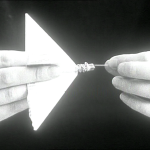

Dans le court-métrage Die Worte des Vorsitzenden (Les Mots du Président) réalisé en 1967 (l’année où Farocki sera expulsé de l’école de cinéma pour ses activités politiques et militantes avant d’y être réintégré et mis à l’épreuve par la direction), il met en scène un homme qui, après avoir lu Le Petit livre rouge de Mao Tsé-Toung, déchire les pages afin de fabriquer une fléchette qu’il projette en direction de deux personnages portant les masques de Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d’Iran, et de son épouse Farah Pahlavi.

Le projectile atterrit dans la soupe qu’ils mangent et éclaboussent leurs visages.

Le projectile atterrit dans la soupe qu’ils mangent et éclaboussent leurs visages.

Leur visite à Berlin avait provoqué de nombreuses manifestations étudiantes. La répression policière conduira au meurtre du jeune manifestant Benno Ohnesorg. C’est à la suite de cet événement que Farocki assisté de Helke Sander (future cinéaste et militante féministe, co-auteure avec Farocki [suppr] d’un remarquable moyen métrage Brecht die Macht der Manipulateure [Brisez le pouvoir des manipulateurs]) et de Holger Meins (réalisateur d’un seul court-métrage Oskar Langenfeld – 12 Mal et futur militant de la Rote Armee Fraktion) s’emploie à symboliser la contradiction entre l’idée que les mots sont des armes et le fait matériel qu’ils ne sont au mieux que des armes en papier.

Leur visite à Berlin avait provoqué de nombreuses manifestations étudiantes. La répression policière conduira au meurtre du jeune manifestant Benno Ohnesorg. C’est à la suite de cet événement que Farocki assisté de Helke Sander (future cinéaste et militante féministe, co-auteure avec Farocki [suppr] d’un remarquable moyen métrage Brecht die Macht der Manipulateure [Brisez le pouvoir des manipulateurs]) et de Holger Meins (réalisateur d’un seul court-métrage Oskar Langenfeld – 12 Mal et futur militant de la Rote Armee Fraktion) s’emploie à symboliser la contradiction entre l’idée que les mots sont des armes et le fait matériel qu’ils ne sont au mieux que des armes en papier.

Les influences artistiques de Farocki sont multiples : outre Godard, il reconnaît avoir été influencé par le cinéma de Robert Bresson, de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub mais aussi par le théâtre critique de Bertolt Brecht, de Heiner Müller ou le théâtre documentaire de Peter Weiss. Il façonne progressivement ses méthodes de travail en prenant en considération, à la fois, la nouvelle période et les nouvelles conditions dans lesquelles il travaille mais également le sujet de ses films. Période qui s’ouvre en 1986 avec Wie man sieht (Tel qu’on le voit) et qui est marqué par son refus de continuer à travailler avec des acteurs :

Pas d’acteurs, pas d’images faites par moi-même, il vaut mieux citer quelque chose de déjà existant et créer une nouvelle qualité documentaire. Abandonner les entretiens avec des sujets documentaires ; laisser toute la maladresse aux idiots dont vous voulez vous tenir éloigné ((« No actors, no images made by myself, better to quote something already existing and create a new documentary quality. Avoid interviews with documentary subjects ; leave all the awkwardness to the idiots you distance youself from. » Antje Ehmann, Kodwo Eshun, « A to Z of HF or : 26 Introductions to HF », Harun Farocki. Against what ? Against whom ?, Londres, Koenig Books, 2009, p. 208.)).

Farocki va alors réaliser ses films à partir de matériaux filmiques hétérogènes qu’il a accumulés au fil des années, vestiges de ses travaux précédents ou glanés au hasard de ses recherches. Les images de documents d’archives, de films institutionnels, de publicités, d’opérations militaires ou de caméras de surveillance, diffusées ou non à la télévision, sont manipulées par le cinéaste afin de faire émerger un sens enseveli, qui ne peut apparaître lorsque l’on regarde une image indépendamment des autres auxquelles il l’associe.

Il faut être aussi méfiant envers les images qu’envers les mots. Images et mots sont tissés dans des discours, des réseaux de significations. […] Ma voie, c’est d’aller à la recherche d’un sens enseveli, de déblayer les décombres qui obstruent les images ((Cité dans Christa Blümlinger, « Harun Farocki ou l’art de traiter les entre-deux », dans Harun Farocki, Reconnaître & Poursuivre, textes réunis et introduits par C. Blümlinger, Courbevoie, Théâtre Typographique, 2002, p. 11.)).

C’est ce credo brechtien qui détermine l’éthique et l’esthétique de son travail qui sont l’articulation d’« une patiente insistance sur la durée, [d’]un regard antinihiliste et [d’]une impulsion matérialiste ((Hanns Zischler, « Travailler avec Harun », trad. P. Rusch, Trafic, n°43, automne 2002, p. 27.)) ».

Les images dérobées

Dès 1969, Harun Farocki mène une réflexion sur l’usage des images documentaires dans l’espace médiatique. Dans Nicht löschbares Feuer (Feux inextinguibles), déblayer l’image documentaire des décombres qui l’obstrue implique de refuser de montrer au spectateur la photographie d’un paysan vietnamien qui a survécu aux brûlures causées par le napalm. Le travail de Farocki a pour objectif de désactiver la puissance horrifiante, terrifiante et intimidante des images documentaires. Leur violence inciterait le spectateur à détourner le regard, puis à fermer les yeux devant les faits et le contexte des faits. En se montrant en train de se brûler l’avant-bras avec une cigarette, Farocki critique et confirme la force de persuasion de ces images. C’est à partir de cette bienveillance – refuser de montrer certaines images – et de cette croyance dans la force de persuasion des images que le film se déploie.

« Si les spectateurs ne veulent rien savoir des effets du napalm, il faut s’interroger sur leur responsabilité dans les raisons du recours au napalm » ((Harun Farocki, « Feu Inextinguible », dans Harun Farocki, Films : Feu Inextinguible. Tel Qu’on le voit. Images du monde et inscription de la guerre. Sorties d’usines. Section. Images de prisons. Suivi de : Journal de guerre, Courbevoie, Théâtre Typographique, 2006, p. 16.)). Cette phrase prononcée en voix-off qui clôture la première scène lie ensemble la responsabilité du cinéaste et la responsabilité du spectateur. Si le cinéaste se refuse à montrer une image qu’il pense être insupportable pour les spectateurs il prévient toutefois qu’un spectateur qui refuserait d’en savoir davantage sur les effets du napalm doit nous amener à nous interroger sur la responsabilité de ce spectateur quant à l’utilisation du napalm.

Harun Farocki va alors choisir de mettre en scène de manière didactique, avec des acteurs, le processus de production du napalm dans le système capitaliste. Il expose ainsi non seulement la responsabilité des ouvriers dans la production d’une arme mais également l’aliénation des travailleurs qui, dans la division et la répartition capitaliste de la production, ne reconnaissent ni la finalité de leur travail ni l’usage de l’objet fabriqué.

L’auteur n’expose des documents tournés au Vietnam (par le biais des informations télévisées) que lorsqu’il veut souligner que la lisibilité d’une image est liée au positionnement social du spectateur : les scientifiques, les chimistes, les chefs de service et les ouvriers sont terrifiés face aux images de guerre diffusées à la télévision mais ne reconnaissent pas l’utilisation d’une arme qu’ils ont, chacun à leur poste, contribué à produire. L’apparence ne se confond pas avec son essence comme écrivait Marx : les images documentaires prises isolément ne nous informent en rien des conditions qui ont permis la production de ce qu’elles représentent. Elles ne rendent pas compte des processus à l’œuvre. Les commentaires des journalistes qui y sont associés dirigent notre réflexion vers ce qui importe pour ceux qui ont produit ces images : faire état du nombre de victimes, donner la preuve de l’efficacité du napalm. Serge Daney, pour désigner les images produites et diffusées par la télévision utilise le terme de visuel « parce que c’est la vérification visuelle qu’un dispositif technique fonctionne » ((Serge Daney, « La guerre, le visuel, l’image », Trafic. Qu’est-ce que le cinéma ?, n°50, été 2004, p. 440.)). Si ces images sont pour les impérialistes la vérification visuelle de l’efficacité du napalm, Harun Farocki démontre dans son film que pour les ingénieurs et les ouvriers ces images apparaissent comme totalement étrangères à leurs activités.

En refusant de nous montrer une image considérée comme un document (la photographie du villageois vietnamien brûlé au napalm), Farocki réalise un film sur la production du napalm dans le système capitaliste tout en nous montrant que l’usage dominant des images documentaires sert les intérêts des capitalistes et participe à la reproduction des rapports sociaux existants.

Un matérialisme historique des images

Depuis Nicht löschbares Feuer, Farocki enchevêtre dans un même tissu cinématographique l’histoire industrielle, l’histoire militaire et l’histoire des images (picturales, photographiques, cinématographiques, de synthèse). Cependant, le travail de Farocki ne consiste nullement à révéler le secret des images ou le secret de la marchandise dans les images, mais à manipuler des images pour faire naître des significations et pour inciter le spectateur à connecter à nouveau ces images entre elles afin de faire naître d’autres significations.

Il travaille donc, non pas à produire des images du monde – ou un certain type d’images du monde – qui n’existeraient ou n’apparaîtrait pas dans la situation, mais à desceller les sens en délaçant le nœud de significations présentes dans (ou que l’on associe à) une image. D’où ce recours dans Wie man sieht aux images du tissage : « Un morceau de tissu est un entrelacs régulier, une grille de nœuds récurrents » ((Harun Farocki, « Tel qu’on le voit », dans Harun Farocki, Films , op. cit., p. 40.)). Ces images invitent le spectateur à penser l’entrelacs de significations que contient une image en dénouant méticuleusement les fils, en déconstruisant l’« armure » de l’image (« On appelle “armure” le mode de disposition des fils, une étoffe se définit par son “armure”. Cette “armure” s’appelle une serge. Tissu se dit “fabric” en anglais ((Ibid.)) »), et en connectant ces images à d’autres images.

Ainsi du tissage, du tissu (fabric) lui-même, Farocki nous entraîne vers la factory, l’usine, l’industrie, le mode de production capitaliste, la mécanisation de la pensée, la logique, le calcul. Citons ces fragments du commentaire voix-off afin de comprendre le mouvement :

Le capitalisme et la grande industrie ont pris leur essor avec le tissage. Un tissu est simple, régulier, et sans fin. La régularité du tissu couvre de honte la main mal assurée de l’ouvrier : l’ouvrier doit être remplacé.

[…]

Le tissage n’est pas éloigné du calcul.

« Incontestablement la fabrique des pensées

est comme un métier de tisserand, où

un mouvement du pied agite des milliers de fils

qui font monter, descendre la navette,

les fils glissent invisibles,

mille nœuds sont formés d’un seul coup. »

Méphisto, déguisé en professeur, s’adresse ainsi à un étudiant. Il parle de la mécanisation de la pensée par la logique.

[…]

Un constat mérite qu’on y insiste : la machine à calculer est née du tissage dès le moment qu’on a cru devoir tisser une image. Rien n’a mieux que le calcul repoussé l’image dans les marges.

L’image et le mot écrit se sont affrontés quelques milliers d’années, sans remarquer qu’une troisième force se développait, qui ne tarderait pas à les miner. Appelons cette troisième force le calcul.

[…]

Qu’ils aient pu autrefois être habiles de leurs pieds, cela affecte les ouvriers plus que toute autre perte subie depuis.

Langlais Maudsley construisit en 1800 le premier tour à fileter permettant de maintenir la pièce à usiner et de la repasser devant l’outil. Marx écrivit alors : « ce dispositif mécanique ne remplace pas seulement l’outil, mais aussi la main de l’homme. » ((Ibid., p. 43-47.))

Grâce au montage de Farocki, nous apercevons les multiples histoires à raconter : l’histoire du capitalisme, de la logique, du métier à tisser, de la machine à calculer, etc. Mais davantage qu’une exposition de toutes ces histoires possibles, le montage de Wie man sieht invite à penser non seulement la coexistence de ces histoires mais également la connexion de ces histoires entre-elles ainsi que leur influence réciproque.

Figures, fictions

Ces histoires ne sont possibles que grâce à l’intervention d’une personne qui agit en connectant des images entre elles, en produisant un discours (une histoire) grâce à ces connexions. Un discours qui ne préexiste pas à la mise en rapport de ces images entre elles, qui ne préexiste pas au regard qu’un sujet porte sur ces images. Les images ne contiennent pas en elles-mêmes de discours, tout au plus sont-elles des figures de rhétorique, « une image comme un concept, qui peut se prêter à tant de messages […], souvent tellement utilisée qu’on la comprend les yeux fermés, sans même avoir à la regarder » nous dit Harun Farocki dans le commentaire de Arbeiter verlassen die Fabrik (Les Ouvriers quittent l’usine) réalisé en 1995 à l’occasion des cent ans du premier film des frères Lumière.

La première caméra a été dirigée vers l’usine pour enregistrer une sortie d’ouvriers. Si le cinéma s’est très souvent tenu à distance des usines, nombre de caméras sont restées pour continuer à filmer les ouvriers sortir de l’usine ou y travaillant. La Sortie de l’usine Lumière à Lyon des frères Lumières montre une vision documentaire d’une sortie d’usine en 1895, mais tait qu’elle est une fiction : une représentation, une figuration patronale de ce que doivent être des ouvrières et des ouvriers qui quittent une usine : correctement vêtus, sans aucune trace extérieure du labeur, sans outils « empruntés » dans les poches et dans un flux régulier et sans interruption. Comme toute figuration, cette image est aussi une exclusion : de ceux qui ne correspondent pas au modèle, à la figure de l’ouvrier et de ceux qui ne sont pas ouvriers : d’un côté les grévistes, les travailleurs au chômage technique ou partiel, les indisciplinés, les saboteurs, les récalcitrants ; de l’autre les chômeurs, les marginaux, les femmes au foyer, les personnes handicapées, etc.

Une figuration qui n’a pas le temps d’être vue, analysée, critiquée : sitôt les portes de l’usine ouvertes, l’entité « classe ouvrière », « exploités », « prolétariat industriel », s’atomise :

le personnel se sépare, la vie de l’individu peut commencer. La plupart des films de fiction commencent après les heures de travail ((Harun Farocki, « Sortie d’usine », dans Harun Farocki, Reconnaître & Poursuivre, op. cit., p. 91.)).

La fiction cinématographique commence par La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, les fictions dans les films commencent par des sorties d’usine. Les ouvriers libérés (pour un temps) de l’usine : comme les sens doivent se libérer des images et les images se libérer des sens et des discours qui leur sont assignés.

En arrachant les images des contextes dans lesquels elles sont produites et diffusées, Farocki leur donne une nouvelle vie grâce à un nouvel assemblage, à de nouveaux rapports entre les images. Une nouvelle vie, c’est-à-dire la possibilité qu’un nouveau discours puisse être produit – par le cinéaste et/ou par le spectateur – sur ces images ou à partir de celles-ci.

Des opérations dialectiques

Selon Deleuze – commentant par ailleurs le travail de Jean-Luc Godard –, cette méthode « n’est pas une opération d’association, mais de différentiation comme disent les mathématiciens, ou de disparition comme disent les physiciens ((Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 234.)) ». Le montage de Farocki œuvre à la disparition de la signification dominante, du discours spontanément associé. Il ne procède pas par addition de sens, mais par association de significations différentes : les images se succèdent, se répètent, mais ne s’additionnent pas. Elles prennent un sens différent en fonction de leurs positions dans le montage, en fonction du moment où elles (ré)apparaissent. Ce qui s’ouvre devant le spectateur ce n’est pas une accumulation de significations qui dessineraient un sens unique du film, mais une disparition des significations et une transformation du regard que l’on porte et du discours que l’on produit sur ces images.

Cette opération de différentiation est tentée pour mettre en échec les opérations psychiques de remémoration des significations prêtées à ces images mais aussi pour ébranler les fondations du langage cinématographique dominant. Harun Farocki explique que selon lui :

La structure est créée par les mots et non par les images. Dans les films narratifs, la narration crée une structure, on sait comment lire un film, la matrice de narration préexiste. Avec les documentaires, c’est la logique du discours qui domine dans la plupart des cas et ce n’est pas suffisant et c’est pour cela que le commentaire est un grand problème. Comment éviter que les mots règnent ? Dans certains cas, par exemple dans mon film Tel qu’on le voit ou Images du monde et inscription de la guerre, j’ai utilisé beaucoup de langage mais un langage où les textes fonctionnent un peu comme des images. J’essaie d’utiliser à l’égard des mots les mêmes méthodes cinématographiques de répétition employées pour les images. C’est peut-être une solution pour qu’existe le commentaire ((Harun Farocki dans Alice Malinge, « Questions à Harun Farocki », Revue 2.0.1, n° 1, novembre 2008, p. 67.)).

Cette méthode de répétition des plans, des images et des fragments de commentaire permet à Farocki de troubler la logique du film structuré comme un langage. De troubler l’idée selon laquelle les images sont assemblées comme un discours en laissant imaginer que le commentaire est peut-être un montage de fragments épars, de pensées qui naissent au moment où le regard rencontre ce montage, et non un discours qui se déroule. Les répétitions, les reprises de plans, d’idées ont pour but de défaire l’impression que ses films obéissent à une structure narrative qui organise l’exposition des images. Ils sont des procédés au service d’une dé-suturation des commentaires aux images, afin que le commentaire soit un supplément et apparaisse comme tel aux yeux et aux oreilles du spectateur.

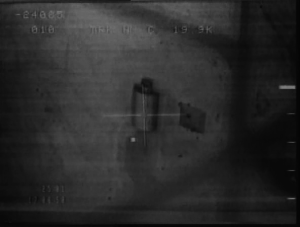

Farocki commence par soustraire les discours qui ont accompagné un certain type d’images médiatiques. Dans Erkennen und verfolgen (Reconnaître et poursuivre) [2003], il place au cœur de son film trois extraits vidéo enregistrés pendant la guerre du Golfe en 1991 par des caméras situées à bord de véhicules militaires aériens ainsi que deux vidéos provenant des caméras fixées directement sur les têtes des missiles.

Dans les premiers cas on voit des bâtiments – supposés militaires – qui volent en éclats après avoir été touchés par ce qui semble être des missiles. Dans le second cas, on voit la cible se rapprocher jusqu’à la collision : « des caméras qui se jettent sur la cible ».

Ces images ont occupé les écrans des télévisions et sont encore aujourd’hui diffusées par les journaux télévisés. En voix-off, un journaliste nous apprend que la cible, une caserne militaire irakienne ou un palais présidentiel, a été atteinte par les forces armées américaines. On apprendra sans doute ultérieurement que parmi les cibles de ces « frappes chirurgicales » se trouvaient une école, un hôpital, des habitations civiles, invalidant ainsi la croyance en l’efficacité de ces opérations et de la « guerre propre ». Cela importe peu ; ces images produites par des « armes intelligentes » – qui montrent la guerre « comme un jeu vidéo ((Harun Farocki, « La guerre trouve toujours un moyen », trad. P. Rusch, dans Chantal Pontbriand (dir.), HF/RG. Harun Farocki/Rodney Graham, Paris, Jeu de Paume / Blackjack, 2009, p. 91.)) » – ne sont pas véritablement destinées à être regardées. Elles sont le produit d’une « vision sans regard ((Paul Virilio, L’Écran du désert. Chroniques de guerre, Paris, Galilée, 1991, p. 102.)) ». Elles sont des documents du pouvoir, le signe visuel de la puissance militaire.

Dans le dispositif télévisuel, la voix-off vient expliquer au téléspectateur ce qu’il doit (ou devrait) voir, ce que l’image est supposée raconter : l’invasion de l’Irak par l’armée américaine et le début des opérations de bombardements aériens.

Erkennen und verfolgen débute par la présentation au spectateur de ces cinq plans sans commentaires expliquant ce que l’on est censé y voir ou apportant des explications complémentaires (d’où viennent ces images ? qui les a produites ? qui tire ? sur quelle cible ?). La voix-off du commentaire de Farocki n’a pas ici pour fonction d’expliquer au spectateur ce qu’il devrait comprendre. Il ne s’agit pas pour le cinéaste de réaliser un film de contre-information fournissant une information alternative qui corrigerait la version dominante. Le commentaire a ici deux fonctions : celle de légender les images que l’on regarde et celle de communiquer les réflexions du cinéaste.

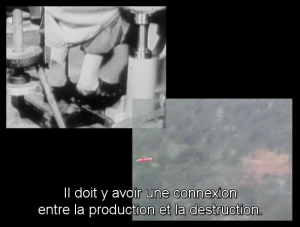

Farocki s’applique à confronter ces images de la Guerre du Golfe à d’autres images, qu’elles soient familières ou a priori totalement étrangères à cette guerre. Le premier plan qui succède à ces images est celui d’un homme en train de travailler, assis à une machine qui n’est autre qu’une poinçonneuse de l’ère mécanique. Lui succède une courte séquence extraite d’un film publicitaire pour le missile longue portée « Taurus ». Puis ces deux plans sont réunis dans les coins opposés de l’écran et la voix-off nous dit : « Il doit y avoir une connexion entre la production et la destruction ». C’est par le montage de plans montrant des activités opposées (production et destruction) que Farocki entend perturber le regard du spectateur.

Si ces plans sont contradictoires, ils n’en sont pas moins indissociables : les outils de destruction sont des productions industrielles ; la destruction est la « production d’un nouvel espace » (qui est à la fois social, mental, imaginaire, absolu, abstrait, contradictoire) ((Voir Henri Lefebvre, La Production de l’espace (1974), Paris, Anthropos, coll. « Ethnosociologie », 2000.)), de nouvelles conditions ; la production est la destruction d’une situation antérieure, d’une matière première, de la terre et du travailleur ((« Et tout progrès de l’agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l’art de piller le travailleur, mais aussi dans l’art de piller le sol ; tout progrès dans l’accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès de la ruine des sources durables de cette fertilité. Plus un pays, comme par exemple les États-Unis d’Amérique, part de la grande industrie comme arrière-plan de son développement et plus ce processus de destruction est rapide. Si bien que la production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production social qu’en ruinant dans le même temps les sources vives de toutes richesses : la terre et le travailleur. » Marx, Karl, Le Capital, Critique de l’économie politique. Livre I, publié sous la responsabilité de J.-P. Lefebvre, Paris, P.U.F./ Quadrige, 1993, pp. 566-567.)). Cependant, Harun Farocki ne commet pas l’erreur abjecte – celle que commet Heidegger – de confondre production et destruction ou, plus précisément, de faire de l’essence de la technique, l’essence de la destruction et de l’extermination. Dans son commentaire de Wie man sieht il dit :

Henry Ford introduisit la chaîne de montage, on dit qu’il s’inspira des abattoirs. Cela ne veut pas dire que la production de masse trouve son origine dans le sang des bêtes – l’abattoir débite, l’usine assemble ((Harun Farocki, « Tel qu’on le voit », Films, op. cit., p. 42.)).

Seule la satisfaction visuelle du spectacle et la vérification visuelle du bon déroulement des opérations comptent pour la production audiovisuelle dominante. N’est-ce pas Georges W. Bush qui déclarait qu’il fallait à la fois « des frappes spectaculaires [dramatic] diffusées à la télévision et des opérations secrètes, secrètes jusque dans leur succès ((Georges Walker Bush, « Discours du 20 septembre 2001 » cité par Daniel Bensaïd, Éloge de la politique profane, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel Idées », 2008, p. 55.)) » ? Si bien que la diffusion d’images de guerre vise moins la mise à disposition de preuves analysables par un téléspectateur attentif qu’une spectacularisation de la guerre doublée d’ « un procédé de dissimulation ou de désinformation ((Paul Virilio, op. cit., p. 181-182. « Guerre des images et des sons qui tend à suppléer celle des projectiles de l’arsenal guerrier. Si la racine latine du mot secret signifie écarter, mettre à l’écart de l’entendement, actuellement cet “écartement” est moins celui de la classique “distance d’espace” que celui des “distances de temps”. Tromper l’adversaire sur la durée, rendre secrète l’image de la trajectoire des armes, devenant plus utile que les performances destructrices de l’engin. Tromper l’ennemi sur la virtualité du passage du projectile, sur la crédibilité même de sa présence ici ou là, est devenu plus nécessaire que de le leurrer sur la réalité de son existence. D’où cette génération d’engins furtifs, de véhicules discrets, indétectables ou presque, dont l’emploi dans la guerre du Golfe aura été déterminant. » (p. 183) ))».

Il « manque des images » signifie non pas qu’il manque des images nécessaires à la bonne compréhension des enjeux de l’invasion états-unienne en Irak voire à la mobilisation des peuples contre la guerre – aucun film militant anti-guerre n’est à l’origine des protestations qui ont éclot dans plusieurs pays – ; mais qu’il manque des points de vue qui viendraient mettre en crise les représentations dominantes du conflit. Que ces dernières soient partisanes ou opposées à la guerre importe peu car « ce que nous offrent les artistes n’est pas une information rectifiée mais des modes de présentation sensible qui brisent les cadres mêmes de la représentation ((Jacques Rancière, La Méthode de l’égalité, Paris, Bayard, 2012, p. 288. Je souligne.)) ». Il « manque des images » ne signifie pas non plus que des images qui présenteraient un contre-champ possible n’existent pas, mais qu’elles n’apparaissent pas dans la circulation marchande des informations, qu’il y a toujours une image qui s’impose plutôt qu’une autre : l’image de Stevie Wonder, par exemple, chantant une chanson pour les enfants qui meurent de faim en Afrique plutôt qu’une image de « l’état du monde » ; l’image « de la charité » marchande se substitue aux images « de compassion », l’image « de la charité » où l’autre n’apparaît plus et où la possibilité de se positionner comme « l’autre de l’autre » devient impossible ((« On pourrait appeler, temporairement, “visuel” la somme des images de remplacements pour des raisons très précises. Pas de remplacements parce qu’on aurait le choix et le jeu – pour des raisons ludiques ce serait formidable si on pouvait savoir sur telle ou telle situation qu’on peut faire telle image mais celle-là aussi – ce n’est pas ça qui se passe. Sur tous les événements qui se passent dans le monde, il y a une image qui vient très vite couvrir toutes les autres et empêcher les autres. » Serge Daney dans Pierre-André Boutang, Dominique Rabourdin, Serge Daney. Itinéraire d’un ciné-fils, France, France 3 / La Sept / Arte, 1992 (2004), 188 min. Je souligne.)).

Une étrangéisation

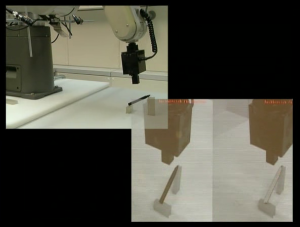

C’est par la mise en rapport de matériaux filmiques hétérogènes que Harun Farocki créé les conditions permettant la naissance d’une réflexion critique. Ce montage dialectique est la transposition cinématographique du démontage-remontage théâtral brechtien et une application du procédé d’effet d’étrangéisation. Si certains montages présentent une continuité logique, voire diégétique, – comme cet enchaînement de plans présentant un simulateur mécanique de bombardier de l’armée allemande en 1943 composé de maquettes de bateaux disposées sur un tapis roulant et un simulateur militaire numérique d’un tank contemporain recréant un paysage virtuel – d’autres montages sont destinés à produire de l’étrangeté.

Ainsi le montage d’une séquence dans laquelle un militaire s’entraîne dans un simulateur de vol à échapper à un missile qui le poursuit avec un plan du clip commercial du missile « Taurus » – et sa musique électronique entêtante – invite les spectateurs à regarder différemment ces images. De même, les « images de contrôle militaires » des bombardements en Irak qui succèdent aux plans présentant des exercices de simulation virtuelle modifient nos rapports à ces images. Ces images enregistrées en Irak en 1991, qui sont au cœur d’Erkennen und Verfolgen se chargent progressivement, pendant le visionnage du film, des différents éléments visuels et sonores sélectionnés et accumulés par le spectateur. La répétition de ces plans et leur réagencement tout au long du film invitent à penser la modification, non pas de ces images, mais du regard que nous portons sur elles, comme si elles n’étaient plus les mêmes, comme si elles racontaient autre chose ou comme si on leur faisait raconter autre chose.

Car le film raconte bien une histoire – ou des histoires : celles, conjointes, du développement technologique industriel et militaire, de la transformation de la production industrielle et de la modification de notre regard, de notre qualité d’observateur. Les images produites par les caméras de surveillance, de contrôle et qui sont encore destinées à être regardées par un œil humain sont suffisamment traitées par les outils informatiques afin de révéler plus rapidement et plus précisément les informations jugées dignes d’intérêt pour l’industrie ou pour l’armée. L’étrangeté est à son paroxysme lorsque l’on prend lentement conscience que certaines images qui nous sont présentées ne sont même plus destinées à être regardées – et ne sont déjà plus regardées – par un être humain.

L’histoire racontée est aussi celle de la double disparition de la main qui manipule et de l’œil qui regarde, non pas uniquement l’œil en tant qu’organe, non pas uniquement le regard, mais la conjonction des deux qui garantissent la présence humaine. Dans Schnittstelle, Farocki explique qu’« une conception moderne du travail scientifique voudrait que la main n’intervienne pas dans le processus. Aussi longtemps que dure l’expérience, le scientifique est un “pur esprit” ((Harun Farocki, « Section », trad. B. Vilgrain, Films, op. cit., p. 101.))», un corps et un œil absents de l’espace de l’expérimentation. C’est l’histoire de la double disparition des ouvriers des usines (même si celles-ci nécessitent encore des ouvriers « non pas pour leurs compétences, mais par manque de place pour un robot supplémentaire ») et des humains des images de guerre (« L’être humain semble avoir disparu du terrain de guerre, tout comme il a disparu des usines automatiques ((Commentaires voix-off de Erkennen und Verfolgen.)) »).

Effectivement, Harun Farocki remarque que les images produites par l’industrie « n’ont pas pour but de montrer le procès de production, elles font partie du processus », de même que les images provenant des bombardiers font partie du processus de guerre. En étant diffusées dans les journaux télévisés, elles assument leur rôle de vérification du bon déroulement des opérations militaires tout en les épurant des horribles visions de cadavres qu’elles produisent.

Le travail du cinéaste ne réside pas dans le décryptage des images, dans la révélation de ce qui y serait enfoui, caché ; il réside dans l’invention d’un dispositif cinématographique qui invite les spectateurs à apprendre par eux-mêmes à regarder les images et à faire leur histoire. Cela dans le but, non pas d’y découvrir ce qu’elles dissimulent, mais d’y voir précisément le peu qu’elles montrent, d’y voir leur(s) fonction(s) dans les cadres où elles sont produites et diffusées (ou non). Il s’agit pour Harun Farocki de rendre sensible le fait que les images de guerre ne nous disent rien de la guerre. Seuls les êtres humains sont en mesure de produire un discours à partir des images qu’ils observent. Il importe alors de saisir les orientations politiques qui sous-tendent ces discours. Mais ce n’est pas ce qui intéresse Harun Farocki. Les images sont ici des indices que l’on peut (et doit) manipuler afin de faire naître, chez l’auteur et chez le spectateur, une pensée. Erkennen und Verfolgen raconte également l’histoire de la production des conditions qui rendent cette pensée possible. Produire les conditions permettant à un spectateur de s’émanciper des discours et des images implique de désactiver les fonctions dominantes des images et des sons.

C’est le présent qui doit être intolérable et non ses images

Serge Daney décrivait « l’image cinématographique » comme :

creusée par le pouvoir qui l’a permise, qui l’a voulue. Elle est aussi cette chose que des gens ont pris plaisir à faire et que d’autres ont pris plaisir à voir. Et ce plaisir, lui, reste : l’image est un tombeau pour l’œil. Voir un film, c’est arriver devant du déjà-vu. Du déjà-vu par d’autres : la caméra, l’auteur, le(s) public(s), parfois des hommes politiques […]. Et le déjà-vu c’est du déjà-joui ((Serge Daney, « Un tombeau pour l’œil », art. cit., p. 33.)).

Des images déjà-vues par d’autres : des images qui, en plus de résulter d’un cadrage, d’un certain type de regard, ont donc déjà été contrôlées, vérifiées, validées avant d’être imposées sur les écrans ou dans les journaux. Daney relève dans ce film l’importance de « son ordre d’exposition », du « temps qu’il se donne pour nous restituer ces images pour ce qu’elles sont, des images prises à partir du pouvoir U.S., prises de l’autre côté ((Ibid. p. 35. Je souligne.)) ». L’objectif de Farocki consiste alors :

à laver les images de tout déjà-vu. Cela consiste à faire ressortir (mettre en évidence mais aussi chasser, extirper) de ces images le pouvoir qui les a voulues et qui voudrait qu’elles ne nous surprennent même plus. Dès lors, l’horreur n’est plus cet éternel retour du Même sous les traits du Même (mode rétro), mais l’intolérable présent ((Ibid.)).

Il s’agit de déshabituer les spectateurs devant ces images qui ne présentent que des « faits », « ce qui a été, sans sa possibilité, sans sa puissance, [les médias] nous donnent donc un fait par rapport auquel on est impuissant ((« Les médias aiment le citoyen indigné, mais impuissant. C’est même le but du journal télévisé. C’est la mauvaise mémoire, celle qui produit l’homme du ressentiment. » Giorgio Agamben, « Le cinéma de Guy Debord », Image et mémoire, Éditions Hoëbeke, 1998, pp. 70-71.)) ». Pour faire « ressortir » le pouvoir qui a voulu ces images, pour faire ressortir leur fonction dans le grand procès médiatique de circulation d’images informatives et marchandes Farocki accorde une grande importance non seulement à l’ « ordre d’exposition » (quelle image avant/après quelle autre ?) mais aussi au « temps » qu’il se donne pour restituer ces images : pour rendre au spectateur ce qui a été perdu dans leur procès d’exposition originel, ce qui a été injustement pris ou possédé : un temps de regard, la possibilité dans le temps et dans l’espace de connecter cette image à d’autres, de produire un discours.

La possibilité de regarder une image passe par son temps d’exposition, par sa réapparition (répétition) dans le montage et par la désactivation de sa fonction initiale. Ce que la répétition de plans et de phrases dans les films de Farocki permet c’est la modification ou la transformation constante des significations des images, la possibilité, en tant que spectateur, d’avoir toujours à ré-associer ces images ou ces fragments de textes à d’autres. En ce sens :

la répétition n’est pas le retour de l’identique, le même en tant que tel qui revient. La force et la grâce de la répétition, la nouveauté qu’elle apporte, c’est le retour en possibilité de ce qui a été. La répétition restitue la possibilité de ce qui a été, le rend à nouveau possible ((Ibid., pp. 69-70.)).

Les fonctions des images

Une photographie n’est pas une image anodine, une image parmi d’autres dont la fonction essentielle – celle qui résulte de l’intention de celui qui l’a produite – serait inscrite dans sa forme. La photographie des communards morts dans leur cercueil doit évoquer ce que Roland Barthes rappelait dans La Chambre claire :

certains Communards payèrent de leur vie leur complaisance à poser sur les barricades : vaincus, ils furent reconnus par les policiers de Thiers et presque tous fusillés ((Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil, 1980, p. 25.)).

L’usage des images dépend de ceux qui les utilisent, les manipulent. Entre les mains des uns, elles sont des souvenirs, des symboles, des documents historiques ; dans les mains des autres elles sont des outils au service de la répression. Et inversement : les photographies des femmes algériennes dévoilées (de force) faites par « un soldat du contingent – Marc Garanger » sont destinées à l’établissement de cartes d’identités. Ces portraits sont aujourd’hui considérés comme des photographies d’art et sont reproduits dans un livre que Farocki feuillette dans Bilder der Welt und Inschrieft des Krieges (Images du monde et inscription de la guerre) [1989]. « On va leur établir une carte d’identité. Des visages qui ont jusqu’à présent porté le voile » : ces deux phrases sont répétées à deux reprises. Comme pour insister sur la présence dans ces portraits de « la frayeur d’être photographiées pour la première fois ((Ibid.)) », de la violence du dévoilement patriarcal et colonial et de la violence de la recension administrative et du contrôle des corps. Une présence invisible car « la photographie fixe l’instant, et retranche donc le passé et le futur ((Ibid.)) » : le port du voile et la création de cartes d’identité. Voilà encore ce qu’une photographie ne dit ni ne montre : sa fonction n’est pas inscrite (ou imprimée) en elle.

Celles-ci, comme les images publicitaires ou de guerre assurent une certaine fonction dans la situation où elles sont présentées. Les images vidéo de vérification des opérations militaires sont

Des images fonctionnelles d’une finalité purement technique, qui sont utilisées pour une opération précise et sont ensuite pour la plupart effacées de leur support, des images à usage unique. Que le commandement US ait montré de telles images de la guerre du Golfe, des images qui ne visaient ni à édifier ni à instruire, mais seulement à fonctionner une fois, ça aussi c’est un incroyable déplacement, ça aussi c’est de l’art conceptuel. Mes images aussi ne veulent atteindre à l’art qu’accessoirement, tout au plus ((Harun Farocki, « Influences transversales », trad. P. Rusch, Trafic, n°43, automne 2002, p. 24.)).

Mais ces images n’ont pas, dans leur essence, qu’un seul usage possible, qu’une seule fonction. Transposées dans l’espace médiatique, elles transforment les opérations militaires en faits, elles valident visuellement les discours bellicistes, la puissance de la technologie militaire qui permet, en même temps qu’elle détruit, de produire une image de cette destruction. Déplacer ces images et les manipuler (en les remontant, en les recadrant) permet de les offrir à un autre type de regard et d’ouvrir la possibilité d’apprendre quelque chose de ces images, ne serait-ce qu’apprendre à faire circuler son regard dans celles-ci, à repérer ce qui peut nous intéresser en tant que spectateur. De (pouvoir) faire ce que les interprétateurs-photos ne firent pas en 1944 lorsqu’ils reçurent une vue aérienne en Silésie : voir qu’il y a là quelque chose d’important : le camp de concentration d’Auschwitz. Pourquoi ne le virent-ils pas ? Parce que cette image n’avait pas pour fonction de montrer une vue d’Auschwitz, mais de permettre d’identifier les positions des usines aux alentours : « Ils n’étaient pas chargés de rechercher le camp d’Auschwitz, aussi ne le trouvèrent-ils pas ((Harun Farocki, « Images du monde et inscription de la guerre », Films, op. cit., p. 60.)) ». L’image s’est vue assigner une fonction bien précise, cette fonction a donc institué un regard et déterminé une manière de regarder cette image. L’ordre et le temps d’exposition des images que Farocki propose dans ses films permettent de libérer le regard du spectateur de cette assignation en offrant la possibilité de pointer dans les images ce qui ne relève pas de leurs projets. « Combien ces deux choses sont proches : l’industrie – le camp ((Ibid.)) ».

Dans Aufschub (En sursis) [2007], Farocki présente les rushes d’un film tourné en 1944 au camp de Westerbork ((« Westerbork était un camp atypique, où les SS se tenaient en retrait. L’administration était confiée à des détenus ; c’étaient des détenus juifs qui enregistraient les nouveaux arrivants, qui leur assignaient un baraquement et qui surveillaient les travaux forcés. C’étaient des détenus juifs qui formaient la police du camp – et qui établissaient les listes de déportation. Le commandant du camp décidait en dernier ressort. A Westerbork, on ne frappait pas et on n’assassinait pas. Il y avait peu à manger, mais personne ne mourrait de faim. Les détenus n’étaient pas rasés à blanc et ils pouvaient porter des vêtements civils. Il y avait des journaux à lire, une école, un grand hôpital, des manifestations sportives, une soirée culturelle se tenait une fois par semaine. » Harun Farocki, « Comment montrer des victimes ? », trad. P. Rusch, Trafic, n°70, été 2009, p. 23.)). Les commentaires ne sont pas sonores mais inscrits sur des cartons. La structure du film, les arrêts sur images, les répétitions de plan, les interruptions faites par les commentaires sur les cartons, les ajouts numériques (un cercle entoure le visage du commandant du camp), œuvrent à détourner ces images de leurs fonctions et à « inviter le spectateur à une lecture personnelle ((Ibid., p. 24.))». Farocki refuse dans un premier temps la pratique dominante dans le montage d’archive : l’usage du commentaire en voix-off et l’usage de la musique. Le spectateur éprouve l’absence de son.

Le matériau que Farocki travaille provient d’un projet de film avorté, tourné à l’aide de deux caméras 16 mm par Rudolf Breslauer, un photographe qui avait fui aux Pays-Bas et qui était interné au « camp policier de transit des Juifs de Westerbork ». En présentant le matériau brut dans un premier temps (sans coupes, sans ajouts), Aufschub présente progressivement ce qu’aurait été la fonction de ces images : montrer à quel point « le camp était productif. […] Les images devaient dire : ne fermez pas le camp, ne déportez pas les prisonniers ((Ibid.)) » vers Auschwitz. Ce film de camp s’inscrit « dans le genre de film d’entreprise. Ce dernier aurait eu pour visée de vanter l’efficacité économique du camp au moment précis où son existence semblait menacée ((Sylvie Lindeperg, « Vies en sursis, images revenantes », Trafic, n°70, été 2009, p. 28.)) ». Ainsi on peut voir dans le film de Breslauer des plans dans lesquels les prisonniers juifs remplacent les chevaux dans les champs, les machines dans les ateliers.

Farocki montre à travers ses commentaires et son montage que ces images peuvent être interprétées différemment, qu’elles peuvent être associées à d’autres images (qu’il se garde bien de montrer ici) et qu’elles peuvent par conséquent servir à autre chose que ce pourquoi elles ont été réalisées. Les images du travail des prisonniers juifs dans les champs « peuvent être interprétées différemment. Le travail des détenus peut faire croire qu’ils cultivent une terre vierge. […] Comme s’ils construisaient quelque chose qui leur est propre, une propre société peut-être ». Comme si le regard que portait Breslauer ne se confondait pas totalement avec celui du patron-bourreau le SS Gemmeker.

Mais ces images appellent d’autres images selon Farocki ; d’autres images que nous connaissons. L’image des corps des travailleuses allongées au soleil pendant la pause de midi fait penser à l’image des corps des cadavres qui jonchaient le sol dans les camps de la mort ; les blouses blanches des personnes qui travaillaient dans les laboratoires ressemblent à celles des bourreaux d’Auschwitz ou de Dachau qui pratiquaient des expériences sur les êtres humains ; le cabinet de dentiste rappelle l’arrachage des dents en or dans d’autres camps, le travail de démontage à Westerbork « rappelle qu’à Auschwitz, les corps des détenus étaient mis à profit ».

Émancipation

Émanciper les spectateurs des images – de leurs significations et des fonctions qui leur sont assignées ou qu’on leur assigne spontanément – c’est :

offrir […] ces images en nous offrant la possibilité de les remonter nous-mêmes, imaginativement, selon des parcours multiples qu’il [le montage de Farocki] nous propose au-delà de ses propres solutions (d’où l’intérêt des boucles, des répétitions, des arrêts sur image) ((Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi. L’œil de l’histoire, 2, Paris, Minuit, 2010, p. 120.)).

Si l’on s’en tient à cette caractérisation possible du processus d’émancipation qu’activent ou permettent les films de Farocki – qu’ « offrir, en ce sens, est ouvrir le sens (la signification) aux sens (aux sensations) aiguisés du spectateur ((Ibid., pp. 120-121.)) ») – on défendra ici que ce processus ne s’arrête pas là. L’émancipation du spectateur ne se clôture pas sur cette ouverture du sens et cet aiguisage des sens : ils sont des conditions nécessaires pour poursuivre le procès d’émancipation.

L’orientation politique et esthétique du travail de Harun Farocki s’inscrit dans une lutte contre « l’essence de la violence médiatique […] qui s’étale aujourd’hui sur les écrans de surveillance comme sur les téléviseurs » et dont l’objectif est « de transformer le spectateur – comme en temps de guerre – soit en complice, soit en victime potentielle ((Christa Blümlinger, « De la lente élaboration des pensées dans le travail des images », Trafic, n°14, printemps 1995, P.O.L., p. 31-32.)) ».

Ainsi, ses films occupent une place singulière dans le champ de la production cinématographique et audiovisuelle : ils ne présupposent pas l’ignorance ou l’incapacité de ces potentiels spectateurs qui les maintiendraient dans la passivité. C’est contre cette logique qui renvoie dos à dos les silences du complice et de la victime que Harun Farocki construit dans son travail un dispositif cinématographique ouvert à la rencontre d’autres spectateurs-auteurs, d’autres historiens (« Puisse chacun être son propre historien » écrivait Brecht) avec lesquels il peut partager ses pensées et son savoir-faire afin de vivre « avec plus de soin et d’exigences ((Bertolt Brecht, « L’individu aussi a son histoire », Me Ti. Livre des retournements(1965), trad. B. Lortholary, Paris, L’Arche, 1978, p. 91.))».