L’ignorance systématique des problèmes culturels n’est pas mieux tolérable chez qui prétend travailler de toute sa violence à la résolution du conflit social, que le mépris du conflit social de la part de qui déclare s’intéresser, de près ou de loin, à l’examen des questions culturelles.

René Crevel, Le Clavecin de Diderot

La culture est un champ de bataille ; l’un des terrains privilégiés de la bataille des idées et des images, des représentations. Les idées forment un discours articulé quand les images s’enchaînent dans un montage de figures. Elles forment une logique, un langage, qui se veut puissante rationalité visuelle, interprétation de la totalité. Les théoriciens économiques bourgeois n’ont cessé et ne cessent de défendre la thèse de l’existence de « faits purement économiques », là où Marx aura démontré que l’économique, le social, le culturel, le politique ne pouvaient être considérés indépendamment les uns des autres. La logique, selon la dialectique matérialiste, « c’est de l’histoire condensé ((Jean-Joseph Goux, Freud, Marx. Économie et symbolique, Paris, Seuil, 1973, p. 11.)) » ; elle est une forme de pensée historiquement déterminée par les conditions sociales, économiques et culturelles d’une situation. Par culture, nous entendons la définition générique que propose Maurice Godelier : « culture » désigne « l’ensemble des représentations et des principes qui organisent consciemment les différents domaines de la vie sociale, ainsi que les valeurs attachées à ces manières d’agir et de penser ((Maurice Godelier, Aux fondements des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Idées », 2007, p. 96.)) ». En ce sens et pour compléter, la culture « est fondée sur l’existence de modèles que les sujets assument par identification. […] La culture comme institution, héritage social comportant des informations au sens strict, capables de redoubler et de prolonger l’hérédité biologique et de nourrir l’embryogenèse psychique, est fondée sur la symbolisation ((Jean-Joseph Goux, op. cit., p. 28.)) ». Cependant, cette définition de la culture doit être immédiatement dialectisée ; et c’est dans le travail de Raymond Williams ((Que soit ici remercié infiniment Daniel Hartley pour ses précieuses remarques lors de la relecture de ce texte et qui m’ont conduit à approfondir mon travail sur l’apport théorique fondamental de Raymond Williams.)) que l’on trouve l’hypothèse qui permet d’appréhender les contradictions qui traversent les cultures. Elle porte le nom de « structures des sentiments » (structures of feelings) ((Raymond Williams, Marxism and Litterature, Oxford, Oxford University Press, 1977, pp. 128-135.)). Cette hypothèse permet à Williams d’étudier dans les formes culturelles la part non-consciente, inarticulée dans le discours ou dans l’imaginaire, la part embryonnaire d’utopie qui provient d’expériences sociales de conflits (et non pas forcément de luttes, qui nécessitent une reconnaissance des intérêts, une formulation des revendications et un partage des classes en camps opposés ((« Si quelqu’un se mettait à définir la culture comme un mode de vie total excluant le conflit, il faudrait clairement y répondre par des rectifications et une opposition tranchante. D’un autre côté, il me semble qu’un certain flou entourait deux formulations qui, de fait, étaient utilisées de manière quasi interchangeable à gauche : « conflit de classe » et « lutte de classe ». On ne peut pas remettre en question le caractère inévitable des conflits de classes dans l’ordre social capitaliste : les conflits d’intérêt sont la base indépassable sur lesquels se construit l’entièreté de l’ordre social, et ce à partir de quoi, d’une manière ou d’une autre, il se reproduit. Le terme « lutte de classe » fait quant à lui référence au moment où ces conflits structurels sont menés de manière consciente par les deux partis en présence, où les forces engagées se dévoilent. Toute théorie socialiste de la culture doit nécessairement inclure le conditionnement structurellement exercé par le conflit sur le mode de vie dans sa globalité. » Raymond Williams, « Une longue révolution : entretien avec Raymond Williams », Politics and Letters: Interviews with New Left Review, Londres Verso, 2015, traduit par M. Kulpinski et publié dans la revue en ligne Période, 27 juillet 2015, http://revueperiode.net/une-longue-revolution-entretien-avec-raymond-williams/))). D’une certaine manière, ces « structures de sentiment » seront ici interprétées comme des configurations sociales, imaginaires et symboliques, qui conditionnent les effets esthétiques et les effets idéologiques des produits culturels. Elles laissent ainsi la possibilité de penser la totalité sociale à partir du concept d’hégémonie, soit « tout un corps de pratiques et d’attentes – nos déploiements d’énergies, notre compréhension ordinaire de la nature de l’homme et de son monde […] [;] un ensemble de significations et de valeurs ((Raymond Williams, « Base et superstructure dans la théorie culturelle marxiste (1973) », Culture & Matérialisme, trad. N. Calvé et E. Dobenesque, Paris, Les Prairies ordinaires, coll. « Penser/Croiser », 2009, pp. 37-38.)) ». Concept qui laisse place à la reconnaissance des « significations et [des] valeurs alternatives, [des] opinions et [des] attitudes alternatives, et même certaines appréhensions alternatives du monde, qui peuvent être adaptées et tolérées au sein d’une culture dominante effective donnée ((Ibid., p. 39.)) ».

L’hypothèse d’une « structure de sentiments » permet également de reconsidérer la question complexe des effets des œuvres culturelles sur leurs consommateurs (que ceux-ci soient jugés désastreux quand on les imagine sur les autres ou au contraire inopérants sur un esprit critique devenu prétendument imperméable aux discours et figurations dominantes). Récemment, le sociologue Bernard Lahire est revenu sur la tendance forte dans les sciences humaines et sociales à reconnaître la « magie » exclusivement dans des réalités auxquelles nous n’adhérons pas ou plus, dans celles des autres, éloignées dans le temps et/ou dans l’espace. S’appuyant sur les travaux d’Émile Durkheim concernant les rapports existants entre l’économie et la religion, il soutient que « le présent repose idéologiquement sur la légende dorée de la sortie du sacré, des religions, du mythe (rationalisation, désacralisation, désenchantement, laïcisation, etc.) ((Bernard Lahire, Ceci n’est pas qu’un tableau. Essai sur l’art, la domination, la magie et le sacré, Paris, La Découverte, 2015, p. 79.)) ». Or, nos réalités contemporaines ne sont pas débarrassées de la « magie ». Elle agit encore dans les processus de transformation des valeurs (économiques, esthétiques, culturelles, etc.) ou des significations : « la magie n’est pas près de disparaître du monde social car elle est une propriété consubstantielle des sociétés hiérarchisées ((Ibid., p. 82.)). » Les images, quelles qu’elles soient, restent magiques, parce qu’elles agissent en nous sans que nous ayons soit la conscience de cet agissement, soit les connaissances des façons qu’elles ont d’agir en nous et sur nous. Nos rapports aux images, aussi déterminés et conditionnés soient-ils, conservent un aspect « magique » difficilement saisissable qu’aucune connaissance des innombrables techniques picturales ne vient réellement amoindrir. Car les images ne sont pas seulement du « contenu sédimenté ((Theodor W. Adorno, Théories esthétiques, trad. M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 1974, p. 14.)) », elles sont aussi des « techniques abouties de dressage sensoriel et mental du spectateur contemporain ((Isabelle Garo, L’Or des images. Art – Monnaie – Capital, La Ville brûle, coll. « Mouvement réel », 2013, p. 139.)) » qui conditionnent l’expérience que nous faisons des images, des formes. En plus de nous donner à voir quelque chose du monde, elles nous transmettent une certaine manière de regarder et d’imaginer.

C’est en ce sens que l’on défendra dans ce texte, la nécessité de développer une iconologie critique. L’iconologie est la « science des images », un ensemble de méthode d’élaboration d’un discours sur les images. Née en tant que discipline avec Aby Warburg et redéployée notamment par Ernst Cassirer ou Erwin Panofsky, l’iconologie connaît ces dernières années un renouveau dans le champ des sciences humaines et sociales (notamment grâce aux travaux de Karl Sierek, Georges Didi-Huberman ou Philippe-Alain Michaud) et, dans le monde anglophone, dans celui des visual studies (avec W.J.T. Mitchell notamment). Ce renouveau s’effectue autour de l’idée qu’après le linguistic turn (la philosophie s’obligeant à considérer le langage à l’intérieur duquel elle pense et s’exprime) est apparu un picturial turn : un changement de paradigme dans notre manière de nous confronter aux images, de les regarder, de les appréhender, de les examiner, de les faire parler, de les faire signifier. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on peut observer une prédominance des images comme outils de connaissance scientifique, de « vérification visuelle » (tout ce qui est réel doit être vu), qui a contaminé tous les espaces de communication et d’information. Ce tournant s’illustre par la reconnaissance que

les images possèdent une logique propre qui n’appartient qu’à elles. Par logique, nous entendons l’engendrement cohérent de sens à partir d’authentiques moyens iconiques. Et pour explication, j’ajoute que cette logique est non prédicative, ce qui veut dire qu’elle n’est pas formée sur le modèle de la proposition ou d’autres formes langagières. Elle n’est pas parlée mais réalisée en étant perçue ((Gottfried Boehm, « Par-delà le langage ? Remarques sur la logique des images », Trivium [En ligne], 1, 2008.)).

Cette logique est celle de la « monstration : les images nous donnent à voir quelque chose, elles nous mettent quelque chose “sous les yeux” et leur démonstration procède donc d’une monstration ((Gottfried Boehm, « Ce qui se montre. De la différence iconique », dans Emmanuel Alloa (éd.), Penser l’image, Presses du réel, 2010, p. 27.)) ». L’image montre et « nous montre comment quelque chose se montre ((Ibid., p. 46.)) ». Les images informent leurs spectateurs dans les deux sens du terme : ils enseignent, transmettent un savoir ou des connaissances (contestables ou non), et forment le regard et l’écoute des spectateurs. Les frontières entre les modes d’attention au spectacle et dans le reste de la vie sont poreuses. S’articulent dans tout produit culturel des éléments idéologiques et des éléments esthétiques, qui peuvent se soutenir mutuellement ou s’opposer. Les images sont par conséquent des faits sociaux ; elles exercent sur l’individu des contraintes extérieures et s’inscrivent dans une logique sociale.

Il me faut tout de suite avertir le lecteur : si j’emprunte un certain nombre d’hypothèses, de thèses ou de concepts à plusieurs théoriciens, cela n’est pas nécessairement la marque d’une parfaite fidélité à leur ensemble théorique. Mon travail ici synthétisé repose peut-être davantage sur un assemblage ou un montage d’idées qui ont néanmoins toutes une base commune qui est celle du matérialisme. Le lecteur pourra également être surpris du peu d’exemples cinématographiques mobilisés pour illustrer (ou contredire) ce que j’expose : ce texte s’intéresse davantage à tracer les contours d’une approche iconologique critique, lesquels reposent par ailleurs sur des analyses cinématographiques concrètes menées depuis plusieurs années. Ma définition de l’iconologie critique pourrait, pour l’instant, se formuler ainsi : il s’agit de l’étude des éléments idéologiques et des éléments esthétiques des images telle qu’elle puisse rendre compte non seulement des messages ou des injonctions idéologiques des images mais également des formes de représentations des réalités. Les réalités sont autant affaires de textualité que de figurabilité (Darstellbarkeit dans la Traumdeutung de Freud), elles sont affaire de travail ((Hubert Damisch, Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture, Paris, Seuil, 1972, pp. 126-127.)). Que ces représentations renforcent, critiquent ou combattent les systèmes de domination et d’exploitation existants, elles contribuent (j’insiste, elles ne déterminent pas) à façonner nos modes de représentation individuels et collectifs et à domestiquer nos sens, à leur proposer une certaine manière de fonctionner, de travailler dans les différents champs sociaux. Les images affectent de diverses manières nos modes d’imagination.

Au commencement était la perception

Aísthêsis désigne l’expérience sensorielle de la perception. C’est la nature corporelle et matérielle, et non l’art, qui est le champ originel de l’esthétique comme discipline de pensée. Terry Eagleton rappelle que « l’esthétique est né comme discours du corps », comme réflexion sur les sensations, elle est le champ des « premiers tremblements d’un matérialisme primitif – de la longue rébellion inarticulée du corps contre la tyrannie du théorique ((Terry Eagleton, Ideology of the Aesthetic, Malden, Blackwell publishing, 1990, p. 13.)) ». D’une étude des formes de cognition, des rapports pré-linguistiques des sens au monde, l’esthétique moderne s’est davantage tourné vers l’étude de l’art et de l’imaginaire.

Jean-Michel Palmier souligne, à raison, que l’esthétique, contrairement à l’histoire de l’art, est resté empêtré dans des problèmes hérités de sa source philosophique. Elle est « sans cesse menacée de se transformer en théorie normative (Winkelmann et le classicisme), en sociologie du goût (Taine) ou en ontologie du beau (Platon, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger) ((Jean-Michel Palmier, « Esthétique », in Gérard Bensussan et Georges Labica, Dictionnaire critique du marxisme (1982), Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1999, p. 396.)) ». En ce sens, je propose dans ce texte d’esquisser les contours d’une approche matérialiste de l’esthétique – et, plus particulièrement, du cinéma ((On commencera par appeler cinéma, l’ensemble des dispositifs audiovisuels (films, vidéos, reportages, publicités, etc., produits et/ou diffusés à la télévision, sur Internet ou dans les salles de cinéma).)) – qui, pour reprendre les termes d’Isabelle Garo, « substitue à une philosophie du beau et à une analytique du jugement de goût une théorisation de l’activité artistique ainsi qu’une analyse de la fonction des représentations, socialement produites et reçues ((Isabelle Garo, op. cit., p. 24.)) ». L’enjeu est de nouer fermement la question des sensations, des interprétations, à celle des structures sociales ; de ne pas déconnecter les théories de l’art de celles, marxistes, de l’économie et de l’État, de l’information et de la communication.

L’une des principales réflexions de Marx au sujet des objets de l’art – préférons « culturels » – consiste à articuler la production d’objet et la production « de sujet pour l’objet ». Les représentations sont « productrices aussi bien que produites ou, plus exactement, elles sont sources d’effets précisément dans la mesure où elles se trouvent prises dans un réseau causal général ((Ibid., p. 29.)) ». Les représentations sont des dispositifs qui ont une fonction stratégique dominante de « capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants ((Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. M. Rueff, Paris, Payot & Rivages, 2007, p. 31.)) ». On ajoutera à la liste : l’imaginaire des êtres vivants. La perspective marxiste de l’étude des sens est historique, sociale et économique. Dans ses Manuscrits de 1844, Marx écrit que :

L’œil est devenu œil humain quand son objet est devenu un objet social humain, venant de l’homme et destiné à l’homme. Les sens sont donc devenus directement, dans la pratique, des théoriciens. Ils se rapportent à la chose pour l’amour de la chose, mais la chose est, elle-même, un rapport humain objectif avec elle-même et avec l’homme et vice-versa. […]

D’autre part, du point de vue subjectif : le sens musical de l’homme n’est éveillé que par la musique ; la plus belle musique n’a aucun sens pour l’oreille non musicale, n’est pas un objet, parce que mon objet ne peut être que la manifestation des forces de mon être ; la force de mon être est une disposition subjective pour soi, parce que le sens d’un objet pour moi n’a de sens que pour un sens correspondant et va tout juste aussi loin que mon sens ; c’est pour cela que les sens de l’homme social sont différents de ceux de l’homme ne vivant pas en société ; c’est seulement par le déploiement objectif de la richesse de l’être humain que la richesse des sens humains subjectifs, qu’une oreille musicale, un œil sensible à la beauté des formes, qu’en un mot les sens capables de jouissances humaines deviennent des sens qui se manifestent comme des forces de l’être humain et sont ou développés ou produits. […] La formation des cinq sens est le travail de toute l’histoire du monde jusqu’à ce jour ((Karl Marx, « Manuscrits économiques et philosophiques », Œuvre, t. III, pp. 120-121, Mega, repris dans Karl Marx et Friedrich Engels, Sur la littérature et l’art, Paris, Éditions sociales, 1954, pp. 170-172.)).

Cette pensée est aujourd’hui redéployée dans les études des « formes de l’attention ((Voir par exemple Yves Citton (dir.), L’Économie de l’attention. Nouvel horizon du capitalisme ?, Paris, La Découverte, 2014 et Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014.)) », notamment par Jonathan Crary qui explique que l’attention n’est nullement une prédisposition naturelle, mais que « nos façons d’écouter, de regarder et de nous concentrer sur un certain objet d’attention ont un caractère profondément historique ((Jonathan Crary, « Le capitalisme comme crise permanente de l’attention », in Yves Citton (dir.), op. cit., p. 35.)) ». Les modes d’attention se transforment : Pierre Naville, dans son importante étude sur les formes de l’automatisme, notait dès le début des années 1960 que l’organisation moderne ne reposait plus simplement sur « l’empirisme neuromusculaire » mais de plus en plus sur « la vigilance neurosensorielle », conduisant les nouveaux systèmes techniques à faire davantage appel à la psychologie, la sociologie et la pédagogie afin de parfaire le bon fonctionnement de l’industrie ((Pierre Naville, Vers l’automatisme social ? Machines, informatiques, autonomie et liberté (1961), Paris, Syllepse, coll. « Mille marxismes », 2016, p. 298. Je souligne.)). Il entrevoyait par ailleurs que les industries culturelles et médiatiques offraient un univers mental, une pensée logique et de nouvelles méthodes de raisonnement qui s’accordaient davantage à l’automatisation de la production et donc aux nouvelles formes de rationalité économique émergente, si bien que les systèmes éducatifs nationaux, général et technique, seraient contraints de se modifier.

Pour Bergson, les sensations ne sont jamais « pures » mais sont des amalgames de souvenirs, de désirs, de volontés, d’anticipations et d’expériences immédiates. Depuis le XIXe siècle, « l’impératif d’une attention concentrée dans l’organisation disciplinaire du travail, de l’éducation et de la consommation de masse » s’articule à « l’idéal d’une attention soutenue comme élément constitutif d’une subjectivité libre et créatrice ((Jonathan Crary, « Le capitalisme comme crise permanente de l’attention », op. cit., p. 36.)) ». L’attention flottante, la somnolence, comme la prétendue « détente » ou « distraction » pendant la consommation de produits culturels sont condamnés au nom de la nécessité d’être « éveillé », « conscient », « alerte », pour militer dans la perspective de mettre fin aux exploitations et oppressions. Cependant, Alexander Kluge a démontré, à la suite de biens d’autres théoriciens du cinéma, que les « divertissements » requéraient de la part du spectateur une attention et une « intention policière » afin de ne rien laisser échapper ((Alexander Kluge « On Film and the Public Sphere », New German Critique, n° 25/26, automne – hiver 1981–1982, pp. 210-211.)). En 1979, il considérait déjà que les entreprises du cinéma et de la télévision « vivent de l’argent et du travail (non payé) qu’elles tirent des spectateurs et de leur faculté de représentation ((Alexander Kluge, « Les entreprise de cinéma et de télévision (1979), trad. Ch. Jouanlanne in Alexander Kluge, L’Utopie des sentiments. Essais et histoires de cinéma, Lyon, PUL, coll. « Le Vif du sujet », 2014, p. 125.)) » et d’attention. Les objets culturels prétendument « ouverts » à l’évasion, au divertissement, à la relaxation, ne sont, dans l’expérience, que des terrains de jeux surveillés et contrôlés. La résolution des passions qui naissent d’un thriller, d’un film d’horreur, où le suspense intense nécessite pour fonctionner une pleine et entière participation attentionnelle et affective de la part du spectateur, coïncide traditionnellement avec la fin du film. L’accélération des rythmes audiovisuels nécessite encore davantage une attention sans une seconde de défaillance au risque de se retrouver perdu dans l’intrigue, dans le récit ; et cela vaut aussi bien pour des œuvres dites de « fiction » que pour des documentaires, des reportages, des émissions de télé-réalité, etc.

Une approche matérialiste de l’esthétique se positionne d’emblée contre le courant esthétique idéaliste qui se définit comme le champ isolé de la philosophie occidentale ou comme régime de l’identification des arts. Elle devrait tenter au contraire de penser l’esthétique en tant que théorie sociale des formes sensibles. Esthétique sera ici le nom d’un rapport existant entre des êtres humains sensibles socialement déterminés et des formes sensibles telles qu’elles se trouvent configurées dans des situations concrètes déterminées. On peut considérer en ce sens que l’esthétique, comme l’idéologie, n’est pas le verrou structural idéelle de l’exploitation et de la domination matérielle. Comme les rapports de (re)production sont tramés de luttes de classes, l’esthétique est le champ de luttes, de batailles esthétiques, dans lesquelles il y a des processus d’esthétisation (au sens de rendre sensible, présent, apparent un élément) et de dés-esthétisation ((Dés-esthétisation qui n’a ici rien à voir avec l’Entkunstung d’Adorno, traduit également en français par « Désartification ».)) (au sens d’insensibilisation, de soustraction d’un élément aux sens). La combinaison des différents modes d’esthétisation et de dés-esthétisation conduisent à des effets d’anesthétisation tels que les a étudiés Susan Buck-Morss ((Susan Buck-Morss, « Esthétique anesthésique. L’Essai sur la reproductibilité de Walter Benjamin revisité », Voir le capital. Théorie critique et culture visuelle, trad. M. Boidy et S. Roth, Paris, Les Prairies ordinaires, 2010, pp. 115-159.)) en empruntant le sillon tracé par Walter Benjamin dans L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique. Nos sens sont soumis à une multitude de « chocs » qui insensibilisent l’organisme, réduit les puissances des sens et affaiblit la mémoire : « des yeux qui ont perdu […] le pouvoir de regarder ((Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, trad. J. Lacoste, Paris, Payot & Rivages, coll. « Petite bibliothèque Payot », 1979, p. 201. )) ». La période contemporaine, loin d’invalider l’opposition qu’établissait Benjamin entre « l’esthétisation de la politique que pratique le fascisme » et « la politisation de l’art » comme réponse communiste, voit « la politique comme spectacle (notamment le spectacle esthétique de la guerre) devenir un lieu commun de notre univers télévisuel. […] L’aliénation sensorielle est à la source de l’esthétisation de la politique, […] le fascisme ne la créée pas, mais […] la “pratique” ((Susan Buck-Morss, art. cit., p. 116.)). » Bien plus, le fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des technologies d’information et de communication participe « d’un vaste processus d’incapacitation de l’expérience visuelle. Cela correspond à un champ omniprésent d’opérations et d’attentes auquel nous sommes exposés et où notre activité optique individuelle est convertie en champ d’observation et de management ((Jonathan Crary, 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil, trad. G. Chamayou, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 2014, p. 45.)). » Cette incapacitation se produit grâce à la saturation des écrans (privés et publiques) d’images toujours nouvelles qui effacent les précédentes et dont la nouveauté permanente est un obstacle au travail de mémoire et d’histoire nécessaire à la compréhension d’une situation sociale. L’étude des formes de la conscience sociale nécessite donc de redonner une place aux questions esthétiques telles que celles-ci ne se réduisent pas uniquement aux seules coordonnées idéologiques.

Des formes de la conscience sociale : l’idéologique et l’esthétique

Il y aurait des origines spinozistes au concept marxiste de l’idéologie dès les Manuscrits de 1844. Marx part de l’idée que la conscience est une formation sociale, elle n’est nullement un attribut inhérent à l’être humain, mais une rationalisation idéelle et théorique de l’expérience humaine produite à partir non seulement des perceptions sensorielles mais également à partir des formes de l’organisation sociale (la production des besoins à satisfaire, l’engendrement de nouveaux besoins, la reproduction sociale, le fait d’être saisi dans des rapports sociaux de production). « Ma conscience, écrit Marx, c’est mon rapport avec ce qui m’entoure ((Karl Marx, Friedrich Engels, L’Idéologie allemande, trad. H. Auger, G. Badia, J. Baudrillard, R. Cartelle, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 59.)). ». Ce rapport n’est jamais pur, mais tramé de représentations, de discours, de manières de se concevoir dans son rapport aux autres, de façons de s’imaginer dans les rapports de production. On ne connaît que trop bien le schéma marxiste base/superstructure issu de la Contribution à la critique de l’économie politique de 1857 de Marx. Le marxisme vulgaire s’est bien souvent englué à y voir la détermination d’une quelconque origine du système de domination, conduisant ainsi une part de la théorie « critique » à y voir se rejouer infiniment le cercle infernal de la domination ((« On retrouve aujourd’hui, du côté d’une certaine critique des médias, cette tentation de conférer aux idées un rôle déterminant. Mais si la manipulation des esprits et les techniques perfectionnées dont elle se dote ont un réel pouvoir dans la “fabrique du consentement”, leur toute-puissance est pourtant un leurre parce qu’elles ne sont que l’un des moyens de la domination. Les représentations quelles qu’elles soient n’assument leur fonction de médiation sociale que via les relations réciproques qu’elles entretiennent avec la vie réelle et ses contradictions, avec l’expérience pratique multiformes de ceux qui sont les cibles des messages et restent parfois réfractaires aux campagnes les plus savamment orchestrées. C’est pourquoi leur complément coercitif est plus que jamais indispensable, des opérations classiques de répression aux techniques toujours plus perfectionnées de contrôle de l’espace public, fichage, multiplication des caméras de surveillance, utilisation de données biométriques, suivi par cartes à puces, complétant l’arsenal policier et juridique de l’État pénal libéral. » Isabelle Garo, L’idéologie ou la pensée embarquée, Paris, La Fabrique, 2009, p. 33.)). Or, Marx ne considérait pas la superstructure comme une chape de plomb immuable véhiculant éternellement aux individus l’image déformée de la réalité des rapports sociaux de domination, mais invitait précisément à « distinguer le bouleversement matériel des conditions de production économiques, […] des formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref des formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent à son terme ((Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique. Introduction aux Grundrisse dite « de 1857 », trad. G. Fondu et J. Quétier, Paris, Éditions sociales, coll. « Geme », 2014, p. 63.)) ». Et ces formes idéologiques – et nous rajoutons « esthétiques » – n’existent qu’à travers « des actes matériels dans des pratiques matérielles, réglés par des rituels matériels, eux-mêmes définis par l’appareil idéologique matériel dont relèvent les idées de ce sujet ((Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique. Introduction aux Grundrisse dite « de 1857 », trad. G. Fondu et J. Quétier, Paris, Éditions sociales, coll. « Geme », 2014, p. 63.)) ».

Les idées, les discours, les représentations, toutes les formes de la conscience se combinent pour former « le langage de la vie réelle ((Karl Marx, Friedrich Engels, L’Idéologie allemande, op. cit., p. 50.)) ». Si les formes dominantes de la conscience sont destinées à valider, reconduire, reproduire les formes réelles d’oppression et d’exploitation, elles ne s’y réduisent pas. Coexistent à ses côtés, à une époque déterminée, des formes de la conscience minoritaires révolutionnaires précisément parce qu’existent une classe révolutionnaire ((« L’existence d’idées révolutionnaires à une époque déterminée suppose l’existence d’une classe révolutionnaire » Ibid., p. 76.)) – nous dirons plutôt aujourd’hui des « sujets révolutionnaires » qui, à la fois, s’inscrivent dans des systèmes de domination qui coexistent et sont porteurs de processus d’émancipation distincts, plus ou moins articulé entre eux (anticapitalisme, féminisme, antiracisme). L’idéologie est à la fois la production logique d’idées à partir des rapports sociaux concrets et la logique à laquelle se soumet l’organisation de ces mêmes idées. De même, l’esthétique est autant la production d’un imaginaire visuel, sonore, olfactif, haptique et gustatif qu’une disciplinarisation des sens à une logique des rapports sociaux de production. L’idéologie n’a pas d’extériorité, c’est à l’intérieur d’elle que l’on peut prendre conscience des contradictions, des antagonismes de classes, mais l’idéologie est comme toute réalité, processuelle : elle est en mesure de rationaliser dans l’intérêt des dominants, les antagonismes les plus aigus ; de naturaliser les conflits en les intégrant dans une démarche évolutionniste qui fait se perpétuer les dominations (on pense à la fameuse phrase « La société évolue » pour parler d’un acquis social et politique, qui permet de dissimuler les luttes à la source de ces acquis et d’entériner l’idée d’un progrès social et politique inhérent aux systèmes d’exploitation).

Cependant, l’idéologique et l’esthétique ne constituent pas des espaces indépendants. Marx nous a appris que la totalité concrète – c’est-à-dire la totalité pensée, une représentation mentale du concret – n’est pas le produit du concept qui s’auto-engendrerait en se maintenant au-dessus de la perception et de la représentation, mais est le produit de l’élaboration de concepts à partir de nos sens et du travail de représentation ; et Freud que « toutes nos idées ont pour point de départ des images concrètes ((Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, trad. S. Jankélévitch, Paris, Payot, 1989, p. 199.)) ». Les images produites sont toujours des images d’images. Le regard, parce qu’il n’est jamais totalement dé-saisi par le discours, fabrique des images sous la forme d’interprétation d’une situation ou de souvenirs. Comme le souligne Emmanuel Renault : « L’époque actuelle semble effectivement se caractériser par ce que l’on pourrait appeler une substitution tendancielle de la justification comme description à la justification comme légitimation. Plus précisément, deux modes de justification par description semblent décisifs, qui passent respectivement par le récit et les images ((Emmanuel Renault, « L’idéologie comme légitimation et comme description », Actuel Marx, 2008/1 (n° 43), p. 85.)). » Les formes de la conscience sociale se manifestent par la mise en récits et en images de l’expérience quotidienne.

Si l’idéologie est le « langage de la vie réelle », l’esthétique est la forme sensible de la vie réelle. S’il y a une « lutte des classes dans la théorie » comme l’exprimait Althusser, il y a également une lutte des classes dans l’esthétique, une « bataille des images ». Et cette bataille ne se mène pas seulement sur le plan de l’occupation d’un imaginaire social par des images, elle œuvre également à la formation de modalités concrètes d’observation, d’écoute, d’attention, de (trans)formation des capacités sensibles à la source de l’élaboration des images (mentales).

Matérialisme de l’esthétique : la production de la « réalité »

Modes de production esthétique

Nombreux sont ceux qui continuent de soutenir (ou omettent d’interroger) la thèse de l’existence d’une capacité « innée » de compréhension de la signification d’un film au prétexte, contrairement à la lecture, qu’il s’agirait de signes identifiables spontanément, que les figurations ne sont rien d’autre que ce qu’elles figurent. Or de nombreux témoignages qui remontent aux premières années d’existence du cinéma nous démontrent qu’il n’en est rien, que nous avons bel et bien « appris à voir ». Béla Balàzs a porté à notre connaissance deux « expériences » de cinéma qui ont eu lieu au début du XXe siècle. La première, un fonctionnaire colonial anglais, très cultivé, assiste à sa première projection d’un film en compagnie d’enfants habitués aux salles de cinéma. À la fin de la projection, visiblement éreinté par l’effort fourni afin de suivre l’enchaînement des plans, il déclare à l’ami qui l’accompagnait qu’il avait trouvé ça intéressant tout en confessant n’avoir strictement rien compris de ce qu’il avait vu, alors que les enfants parvenaient clairement à décrire l’intrigue. Second exemple : une jeune femme sibérienne, très intelligente, va pour sa première expérience cinématographique, voir un film comique. Elle en ressort effrayée, ne parvenant pas à comprendre comment le public peut tolérer et rire de pareils spectacles d’horreur, où les gens « sont coupés en morceaux », où « la tête, les mains, les pieds, rien n’était à sa place ((Rapporté par Béla Balàzs, Le Cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau (1948), trad. J. Chavy, Paris, Payot & Rivages, 2011, pp. 32-33.)) ». Pour une partie importante du public, le découpage technique d’un film en séquences et de séquences en plans s’interprète comme un « langage visuel » possédant une signification et cherchant à produire des émotions. Pour ces deux spectateurs, ces découpages n’ont aucun sens ou produisent des effets de terreur. Preuve s’il en est de la nécessité pour l’institution-cinéma d’éduquer son spectateur, de lui apprendre à regarder (puis à écouter), d’instaurer les conditions nécessaires à l’orientation de son attention. Une attention qui ne tolère aucune défaillance : si je commence à penser à autre chose lors de la lecture d’un livre, lorsque je regarde un tableau ou une photographie, je peux toujours revenir quelques pages précédentes ou me re-focaliser sur l’objet ; au cinéma, je suis soumis au rythme imposé par la cadence des images et des sons (sauf dans le cas d’un film regardé sur un support de visionnage tel qu’un DVD ou tout autre support numérique qui permet de stopper la lecture du film, de revenir en arrière ou d’avancer).

Dans Le Cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau, Béla Balàzs donne différents exemples de construction de séquences qui nécessitent, pour qu’elles aient une signification, que le spectateur investisse son imagination dans les « manques », les « vides » visuels afin de donner une signification non pas à chaque plan, mais à l’intégralité de la séquence ou du film. Dans ses exemples, il montre que chaque plan qui compose une séquence ne nécessite aucun effort véritable pour identifier ce qui est présenté. Par contre, pour comprendre ce que signifie le montage de ces plans, il va falloir avoir recours à notre imagination et notre humeur « excités précisément parce que le film n’en montrait pas plus ((Ibid., p. 34.)) ». Cependant, ces « manques » et ces « vides » ne sont signifiants qu’à la condition que le spectateur soit perpétuellement à la recherche des « points de capiton ((Jacques Lacan, Les Psychoses. Le séminaire, livre III, Paris, Seuil, 1981, Chapitre XXI, p. 293-306.)) » visuels, ces points de piqûre entre signifiants et signifiés, véritables traces de la présence dissimulée d’un « maître explicateur ((Jacques Rancière, Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard, 1987.)) », de son intention, qui vient confirmer au spectateur la juste interprétation de ce qui est montré. Et cela n’a été rendu possible que grâce à l’instauration, en deux décennies, d’une nouvelle « culture visuelle » (aujourd’hui audio-visuelle). Le fait qu’aujourd’hui comme au moment où Balàzs écrit ces lignes nous n’ayons plus conscience « qu’il nous a fallu apprendre le langage des images, pour tirer des conclusions à partir de ces images, pour reconnaître des perspectives d’images, des images-métaphores, et des images-symboles ((Béla Balàzs, op. cit., p. 33.)) », indique les puissances d’affection du cinéma, sa capacité à domestiquer notre regard, à le plier à sa logique du temps et du mouvement et surtout, lorsque l’on compare la forme d’un film hollywoodien des années 1930 avec un film contemporain, à transformer perpétuellement son « langage » sans bouleverser les logiques narratives qui le sous-tendent. Et par conséquent, à transformer nos manières de regarder, d’écouter, d’interpréter et de nous représenter les choses.

Dans son étude psychologique du cinéma, Hugo Münsterberg relève que l’expérience cinématographique s’articule autour des facultés humaines d’attention, de mémorisation et d’imagination. La tendance dominante du cinéma est de faire naître des émotions chez le spectateur à partir de celles du ou des personnages qui nous sont transmis et de réprimer celles qui naîtraient à partir d’une réaction aux images qui proviendrait de nos propres expériences. Pour cela, les cinéastes se dotent de moyens techniques destinés à orienter notre attention. L’exemple le plus évident est celui du « gros plan » qui, par sa capacité à objectiver « dans le monde de nos perceptions l’acte mental d’attention », possède une fonction d’explication ((Hugo Münsterberg, Le cinéma : une étude psychologique et autres essais, trad. M. Richet, Genève, Hors-Limite, 2010, p. 78.)). Le cinéma est la forme esthétique s’accordant le plus aisément avec les formes de nos consciences. Ses images sont toujours-déjà des enchaînements d’images, par le montage des images ou par l’activité mentale du spectateur. Bien plus que de s’accorder à nos modes de pensée, il les renforce et les conditionne. En libérant le spectateur des formes physiques de l’espace et du temps, le cinéma les adapte à nos modes d’expériences mentales et les « isolent radicalement du monde pratique par leur parfaite unité d’intrigue et apparence pictural ((Ibid., p. 143.)) ». Mais cet isolement n’a qu’un temps ; les images du cinéma transformées en souvenirs continuent de mener leurs vies sitôt le spectateur sortis de la salle ou ayant éteint son écran. Leurs effets physiques et psychiques sont difficilement quantifiables. Cependant, nous pouvons les évaluer qualitativement en analysant les formes esthétiques et logiques des images qui reposent sur leur inscription en une chaîne causale et signifiante.

Pour Lucien Goldmann, les arts et la philosophie – quoique sur des plans différents – sont « des expressions d’une vision du monde, et […] les visions du monde ne sont pas des faits individuels mais des faits sociaux ((Lucien Goldmann, Recherches dialectiques, Paris, Gallimard, 1959, p. 46.)) ». Ainsi, « toute création culturelle est à la fois un phénomène individuel et social et s’insère dans les structures constituées par la personnalité du créateur et le groupe social dans lequel ont été élaborées les catégories mentales qui la structurent ((Lucien Goldmann, Marxisme et sciences humaines, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1970, p. 27.)) ». Le producteur d’art n’exprime pas seulement une vision personnelle du monde ; se coagule dans sa pratique un vaste ensemble de schèmes idéologiques et esthétiques qui traversent le corps social. Sa production s’inscrit alors elle aussi dans les structures sociales existantes et produit un certain nombre d’effets qui peuvent être antagoniques, conscients et inconscients.

Les théories sémiologiques du cinéma nous ont enseigné que les films n’ont de sens que pour quelqu’un, et qu’il n’existe que celui-là. Cependant, si le processus de signification d’une œuvre est subjectif, il l’est dans la mesure où il n’y a de subjectivité qu’en tant que le sujet est constitué socialement. Il n’est ainsi pas seulement individuel mais également collectif. Collectif, parce que le processus de signification et d’interprétation ne peut s’inscrire hors des structures sociales et politiques dont les supports et vecteurs sont les corps sociaux structurés.

Une analyse esthétique matérialiste se doit donc de saisir un processus de signification-interprétation enraciné dans des interactions « auteur-film-spectateur » complexes : le film est informé par l’auteur, il informe le regard du spectateur lequel informe lui aussi le film par son travail d’interprétation.

Je prends ici appui sur un texte – trop peu commenté ((Fait figure d’exception, à ma connaissance, le texte de Jean-Paul Fargier, « Le processus de production de film », Cinéthique, n°6, janvier-février 1970, pp. 45-55. Repris dans la revue en ligne Période http://revueperiode.net/le-processus-de-production-de-film/)) et sans toutefois y adhérer totalement – d’Alain Badiou intitulé « L’autonomie du processus esthétique » publié en 1966 dans les Cahiers Marxistes-léninistes édités alors par l’UJCML. Dans cet article, Badiou entend démontrer que :

1/ « L’art n’est pas l’idéologie. […] Le processus esthétique décentre la relation spéculaire où l’idéologie perpétue son infinité fermée. L’effet esthétique est bien imaginaire : mais cet imaginaire n’est pas le reflet du réel, puisqu’il est le réel de ce reflet. »

2/ « L’art n’est pas la science. L’effet esthétique n’est pas un effet de connaissance. »

3/ « La “matière première” de la production esthétique est déjà elle-même esthétiquement produite. »

4/ « Un mode de production esthétique est une structure invariante invisible qui distribue des fonctions de liaison entre éléments réels de telle sorte que ces éléments puissent fonctionner comme idéologiques ((Alain Badiou, « L’autonomie du processus esthétique », Cahiers Marxistes-léninistes, n° 12/13, 1966, pp. 77-89.)). » (Par « mode de production esthétique » il ne faut pas entendre un art en particulier (peinture, sculpture, musique ou cinéma) mais un système d’ordonnancement des éléments tels qu’ils s’inscrivent dans une logique de fonctionnement (ainsi on peut considérer le système tonal, la métrique du vers grec, le montage invisible ou la subjectivité romanesque comme des modes de production esthétique transversaux aux arts).

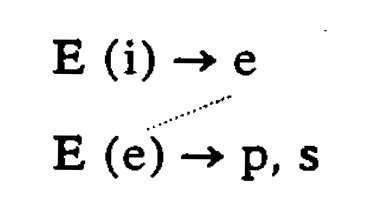

Pour tenter de rendre compréhensible la manière dont l’esthétique entretient des relations étroites avec l’idéologie sans néanmoins se confondre totalement avec elle, j’emprunterais au formalisme d’Alain Badiou les formules suivantes. Soit « E ( ) », la fonction de transformation esthétique appliquée à un élément qui prend place dans une structure ; « i » : un élément idéologique ; « e » : un élément esthétique ; « s » : l’effet de signification et « p » : l’effet de présence.

L’opération majoritairement retenue dans le champ des études esthétiques s’écrit ainsi : E(i) → s, p ; c’est-à-dire la fonction de transformation esthétique de l’élément idéologique produit un effet de signification et un effet de présence. Or, pour Badiou cette opération est incomplète. La production esthétique est une combinaison de deux opérations. Soit :

Le processus de production esthétique est la combinaison de deux opérations conjointes et simultanées, de deux fonctions de transformation. Il y a, d’une part, la transformation d’un élément idéologique en élément esthétique et en même temps la transformation de ce même élément esthétique en effets de présence et en effets de signification. Si je reprends le formalisme d’Alain Badiou, je m’écarte radicalement des définitions qu’il donne à ces deux effets qui sont liés dans son article à l’idée d’une « autonomie du processus esthétique ». L’effet de présence et l’effet de signification prennent place dans des structures (historiques, sociales, politiques, idéologiques, mentales ou psychiques, etc.) dans lesquelles se déterminent les degrés d’intensité de ces effets. Si l’effet de signification est bien engendré par la configuration sensible de l’œuvre, sa production ne s’y réduit pas. L’effectivité du processus de signification se joue nécessairement à l’intérieur de structures symboliques et imaginaires socialement pré-établies, dans un « système achevé d’équivalence entre langage et réalité ((Stuart Hall, « La redécouverte de l’“idéologie” : retour du refoulé dans les media studies », Identités et cultures. Politiques des cultural studies, Paris, Amsterdam, 2007, p. 156.)) ». La signification est un procès qui nécessite un échange entre l’œuvre et son spectateur. Que la signification qui en résulte s’articule aux formes idéologiques dominantes ou les désarticule, cela dépend des conditions concrètes dans lesquelles ce procès a lieu.

Pour moi, l’effet esthétique n’est pas seulement « la présence d’une signification ((Alain Badiou, art. cit., n. 15, p. 83.)) ». Il faut entendre ce terme de présence dans ses différentes définitions : la présence est :

1/ l’existence de quelque chose ;

2/ sa manifestation ;

3/ le sentiment de cette présence ;

4/ au sens figuré, ce qui semble nous accompagner, et

5/ ce qui existe dans un corps.

L’effet de présence appliqué à l’objet esthétique induit toutes ses définitions. L’objet cinématographique existe, nous le voyons. Il se manifeste devant nous, nous en distinguons plus ou moins ses composantes, ses formes. Il induit un fort sentiment de l’existence matérielle de ses images ainsi que des choses qu’il représente. Mais ses images continuent de nous accompagner en souvenirs conscients ou refoulés. Elles continuent d’exister en nous ; elles continuent de travailler au façonnage de nos sens et de nos modes de production imaginaire, nos modes de représentation d’expériences vécues ou imaginées. Disons que les outils du cinéma nous hante : l’imagination est affaire de « montages », de « gros plans », de « travellings », etc. Pour Serge Daney, « le cinéma est un bel outil pour comprendre ce qui succède peut-être au cinéma. On devrait pouvoir dire : “Quand on aime la vie, on fait la critique de cinéma de la vie”. » Les techniques cinématographiques sont certes des outils de dressage, mais ils peuvent être des outils critiques, des outils « de pensée » utiles dans la situation de saturation d’images et d’accélération constant du flux d’informations visuelles et sonores. Ses concepts sont « des cadeaux que le cinéma a faits au[x] XXe [et XXIe] siècle[s] et […] c’est fait pour qu’on s’en serve ((Serge Daney dans Philippe Roger, Le Passeur (entretien avec Serge Daney) dans Devant la recrudescence des vols de sacs à mains. Cinéma, télévision, information (1988-1991), Lyon, Aléas, 1997, p. 111.)) ».

Les formes idéologiques et esthétiques ne fonctionnent pas en toute autonomie. Elles ont besoin de nous pour les faire fonctionner, nous participons à leur fabriquer un sens. On peut recenser quatre types de fonctions des représentations idéologiques et esthétiques :

1/rendre présente à la pensée des humains des réalités extérieures ou intérieures aux humains, réalités matérielles ou idéelles, visibles ou invisibles, concrètes ou imaginaires, etc. ;

2/interpréter et définir le fonctionnement d’une réalité ;

3/organiser les rapports entre les individus et leur environnement ;

4/légitimer ou illégitimer ces rapports ((Maurice Godelier, « La part idéelle du réel », L’Idéel et le matériel. Pensée, économies, sociétés, Paris, Flammarion, coll. « Champ essais », 1984, p. 199-200.)).

Triste SIR

Un exemple : dans son livre Voir le voir (et dans l’émission Ways of seeing dont l’ouvrage est issu), John Berger met en parallèle La Grande odalisque d’Ingres et une photographie d’un magazine « pour hommes ». Si ces deux images appartiennent à la catégorie du « nu » artistique et bien que leurs valeurs esthétiques soient culturellement hiérarchisées dans nos sociétés, il serait trop simple de les mettre en rapport uniquement sur la base d’une thématique commune. John Berger les met en rapport avec l’histoire sociale des femmes, lesquelles sont soumises au système patriarcal et donc aux hommes. Les femmes sont clivées : elles sont à la fois surveillées par les hommes et surveillantes de leur propre conduite ((John Berger, Voir le voir (1972), trad. M. Triomphe, Paris, B42, 2014, p. 46.)). Ces deux images sont marquées par la nudité des modèles mais également par le regard qu’elles adressent au spectateur. Celui-ci est le protagoniste absent de l’image et c’est précisément son absence qui confère aux images un pouvoir certain d’organisation, d’interprétation et de légitimation d’un rapport de domination et d’exploitation social entre les femmes et les hommes qui passent notamment par le regard que ces derniers portent sur elles. Ces images nous font intérioriser un certain type de regard, lequel ne montre ni ne dit explicitement qu’il s’agit du regard des hommes (vecteurs du regard) sur les corps et les manières d’être des femmes (objets du regard). Ça regarde toujours à travers nous, les femmes se regardent elles-mêmes à travers le regard des hommes, les non-Blancs à travers le regard des Blancs, les travailleurs à travers le regard des patrons, etc.

Le mirage de l’analyse des images – comme le disait Lacan à propos du langage – est de croire que leur signification est ce qu’elles désignent. Les significations d’une image sont multiples. Pour le dialecticien matérialiste, l’une des significations à rechercher résident dans cette articulation entre le discours que les images engendrent et le regard qu’elles construisent. Le regard n’est pas la vue, il est une capacité d’appréhension de ce qui est vu, sa transformation en image signifiante. Il est en ce sens, toujours-déjà lié au langage (« le regard veut devenir parole ((Jean Starobinski, « Le voile de Poppée », L’Œil vivant. Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999, p. 12.)) »). Et inversement, la parole cherche à s’effacer pour laisser place aux images qu’elle convoque ou incite à figurer. S’il y a « toujours du texte dans une image ((Jean-Jacques Lecercle, « Adresse et interpellation », in Période [en ligne], 6 octobre 2016, http://revueperiode.net/adresse-et-interpellation/)) », il y a également toujours de l’image dans le texte. Ou, plus précisément, il y a toujours, dans l’image, une recherche du texte, comme il y a toujours dans le texte, une recherche d’image : nous cherchons à dire ce que les images peuvent taire comme nous cherchons à imaginer ce que les textes ne montrent.

Si, à la suite des travaux de Jacques Rancière, on peut trouver périlleux le souhait, pour les artistes, de programmer les effets de leurs œuvres sur leurs spectateurs, il me semble tout aussi périlleux de considérer qu’il existe un libre jeu des interprétations possibles d’une œuvre. S’il existe toujours un degré d’incertitude quant aux expériences personnelles et souvenirs propres à chaque spectateur convoqués dans le cadre d’une spectature particulière, il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre de paramètres configure les modalités d’interprétation d’un film, et que ces paramètres sont à la fois partagés par les différentes communautés de spectateur et propres à chacune d’entre elle. La réception s’inscrit dans des « réalités » particulières, dans des situations réelles, symboliques et imaginaires socialement configurées. La recherche des « points de capiton », c’est-à-dire des éléments qui vont faire bord aux jeux des interprétations, est une recherche, dans les images, des traces du « discours du maître », de la figure symbolique qui institue, valide, légitime, organise et donc interprète, discoure et imagine à notre place. En ce sens, il n’y a pas de libre jeu des interprétations, mais des conditions de possibilités d’interprétation, déterminées par les formes esthétiques, la place des spectateurs dans les rapports sociaux, leur imaginaire (personnel et collectif), ainsi que par les formes symboliques qui structurent le champ de la rationalité et de la logique (et donc de la croyance).

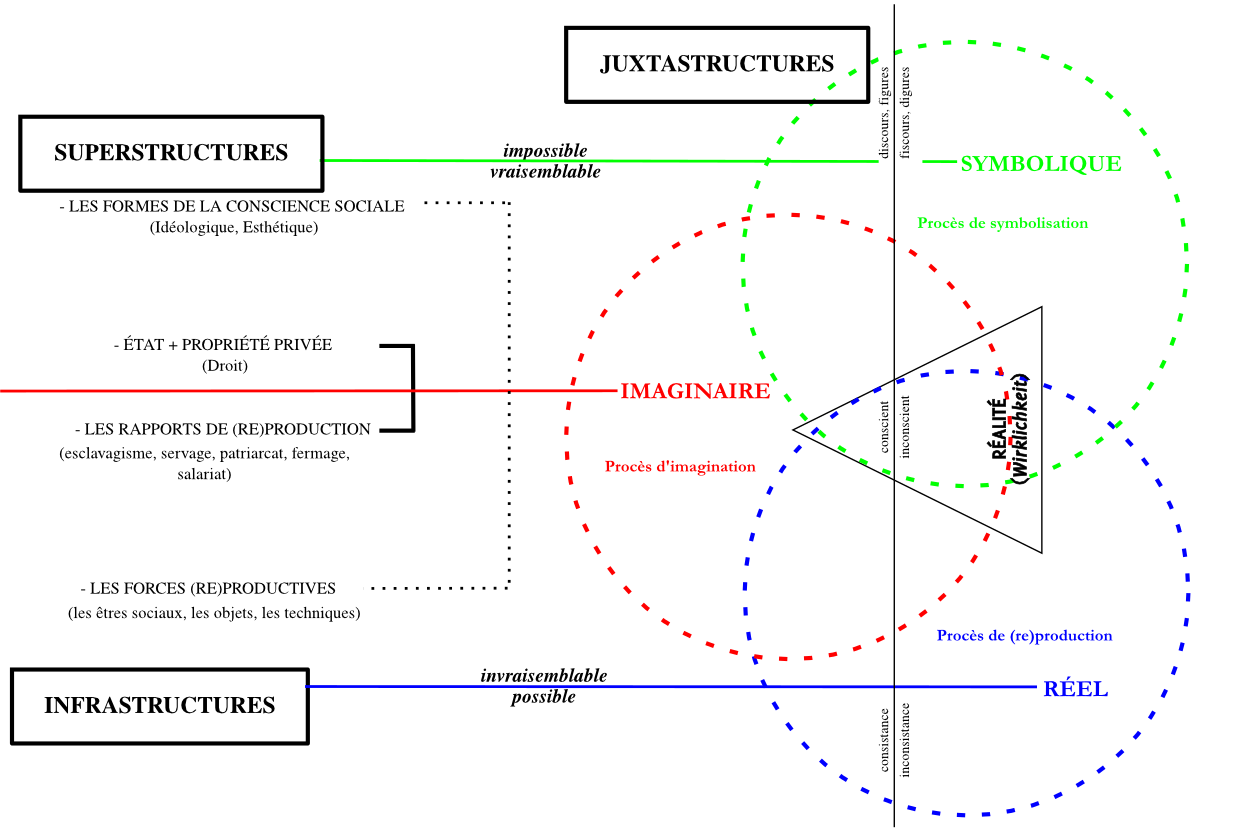

On empruntera à Lacan, ses concepts de Symbolique, d’Imaginaire et de Réel (SIR) qui symbolisent « les registres essentiels de la réalité humaine ((Jacques Lacan, « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », Des Noms-du-père, Paris, Seuil, 2005, p. 13.)) » ; c’est par leur imbrication réciproque les uns dans les autres que se représente ce que nous appelons « réalité ». On précisera, ce sont les registres sociaux et psychiques essentiels, ils n’existent pas purement à l’échelle individuelle mais sont partagés. L’étude de l’inconscient a révélé que les humains ne sont pas maîtres de l’ordre du signifiant, mais sont habités et transformés par le signifiant.

Le Réel est cette totalité qui nous échappe, ce à quoi on se heurte, physiquement ou psychiquement. Il est lui-même scindé en consistance et inconsistance ((Je ne développerai pas ce point ici, mais je m’appuie sur le travail d’Alain Badiou présenté dans L’Être et l’événement, Paris, Seuil, 1988, pp. 31-72 et qui est redéployé et augmenté, notamment avec la « logique de l’apparaître » dans Logiques des mondes. L’Être et l’événement 2, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2006.)). L’Imaginaire est de la pensée : « c’est l’ensemble des représentations que les humains se sont faites et se font de la nature et de l’origine de l’univers qui les entoure, des êtres qui le peuplent ou sont supposés le peupler, et des humains eux-mêmes pensés dans leurs différences et/ou leurs représentations ((Maurice Godelier, Aux fondements des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Idées », 2007, p. 38.)). » L’Imaginaire est de l’ordre de l’idéel, il est composé d’idées et d’images, de discours et de figures, donc d’interprétations car « toute représentation est en même temps le produit d’une interprétation de ce qu’elle représente ((Ibid.)) ». Mais l’Imaginaire est scindé : s’il est pensée consciente, il est également déterminé par ce qui est connu et refoulé dans l’inconscient. Mais il est également constitué par une part de non-conscient ((Voir Lucien Goldmann, Sciences humaines et philosophie, Paris, Gonthier, 1966, p 153 et Lucien Goldmann, « Structuralisme génétique en sociologie de la littérature », dans Le structuralisme génétique – L’Œuvre et l’influence de Lucien Goldmann, Paris, Gonthier, 1977, p. 22.)) : ce qui n’est pas rationalisé, symbolisé, ce qui n’entre pas dans la logique.

Le Symbolique est le registre constitué de « l’ensemble des moyens et des processus par lesquels des réalités idéelles s’incarnent à la fois dans des réalités matérielles et des pratiques qui leur confèrent un mode d’existence concrète, visible, sociale ((Maurice Godelier, Aux fondements des sociétés humaines, op. cit.))». Le film s’inscrit dans le registre symbolique en tant que réalité matérielle d’images visibles et en tant que double pratique : une production dans un régime économique spécifique et une réception, une lecture ou une spectature, dans une configuration sociale déterminée. Le Symbolique est constitué de discours et de figures. Le discours est l’expression langagière de la pensée, il est organisation de signifiants en vue de transmettre un message, de faire comprendre. La figure est une image façonnée, une organisation formelle visible, le signifié qui vient à la place du signifiant. L’analyse figural de Lyotard nous permet d’entrevoir la possibilité de ne plus considérer l’image comme étant « à lire » mais à regarder. Le regard partage avec la lecture un mouvement qui donne vie à ce qui a à voir. Si « toute figure est vouée à être neutralisée dans une écriture […] avant cette neutralisation, la figure se donne comme une trace divagante qui défie la lecture, qui n’est pas une lettre, et qui ne peut être saisie qu’en termes énergétiques. Elle est la trace d’un travail et non d’un savoir par signification ((Jean-François Lyotard, Discours, figures, Paris, Klincksieck, coll. « D’esthétique », 1971, p. 146.)) ». Le mouvement de l’œil, « en parcourant le champ, le construit de façon à le reconnaître, et rejette ainsi tout ce qui n’y est pas identifiable immédiatement ((Ibid., p. 157.)) ». En ce sens, l’image n’existe que par un double travail : elle est autant organisation visible, configuration objective ((L’image, écrit Hubert Damisch, « doit être pensée dans le rapport – rapport de connaissance et non d’expression, d’analogie et non de redoublement, de travail et non de substitution – qu’elle entretient avec le réel. » Hubert Damisch, op. cit., p. 310.)), que formation du regard qui appréhende l’image et de l’imagination qui la recompose, configuration subjective. Elle n’est en ce sens jamais à l’abri des recompositions conscientes et inconscientes qui vont laisser émerger les signes de contradictions, de conflits ou d’utopie, des écarts entre les associations dominantes d’images et de discours (des fiscours et des digures pour reprendre les termes de Lyotard même si, ici, ceux-ci n’ont pas la signification qu’il leur donne). Mais le registre du Symbolique est lui-même hanté par ce qui est non-(encore-)figurable et non-(encore-)énonçable. C’est en ce sens que l’on entend, avec W. J. T. Mitchell, la nécessité de « modérer la rhétorique du “pouvoir des images” » en déplaçant la question du pouvoir vers celle du désir ((W. J. T. Mitchell, « Que veulent réellement les images ? », trad. M. Boidy et S. Roth, dans Emmanuel Alloa (éd.), op. cit., pp. 217-218.)). Les images peuvent ne pas savoir ce qu’elles veulent montrer, signifier, représenter et « le désir que l’image éveille à notre regard correspond exactement à ce qu’elle ne peut montrer ((Ibid., p. 223.)) ». Et cela pour le meilleur et pour le pire, car les images auto-engendrent d’autres images ou d’autres désirs d’images qui peuvent aussi bien s’incarner dans des images-troubles utopiques (au sens de la nécessité de libérer les êtres humains des formes d’exploitation) que dans des images-troublées paranoïaques (au sens où l’on peut imaginer que des images nous sont dissimulées dans le but de nous cacher l’existence d’un complot mondial) anxieuses (peur de la « fin du monde »), etc.

On peut réinscrire ces trois registres de la réalité dans le schéma marxiste de l’infrastructure et de la superstructure si l’on tente de penser ces registres en termes de « juxtastructures ((C’est le terme que Christian Metz emprunte à Lucien Sève (Marxisme et théorie de la personnalité, Éditions sociales, 1969, p. 200) dans son ouvrage Le Signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma, Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1977, p. 31. Pour Lucien Sève, le concept de juxtastructure permet de penser l’articulation de la psychologie sur la science des rapports sociaux, offrant ainsi une « topographie générale du terrain » permettant d’éviter les pièges théoriques posés par le concept d’individu ou la notion d’individualité (pp. 200-201).)) ».

La réalité est en ce sens toujours « une fiction historique ((Alexander Kluge, « Le comble de l’idéologie : que la réalité se prévale de son caractère de réalité (1975) », Alexander Kluge, op. cit., p. 7.)) », si l’on entend par « réalité » (et si l’on se réfère davantage au terme qu’emploie bien souvent Marx à la place de Realität) Wirklichkeit ((« Wirklichkeit vient du verbe wirken, littéralement “œuvrer”, à partir duquel a été aussi formé le substantif Werk : ce mot exprime donc la réalité, non pas en tant qu’elle est déjà toute faite, et donnée comme ça, à prendre ou à laisser comme telle, mais en tant qu’elle est une “œuvre”, le résultat d’un travail, ou généralement d’un faire qui en détermine la constitution. » Pierre Macherey, Marx 1845. Les « thèses » sur Feuerbach, Paris, Amsterdam, 2008, p. 73.)). La réalité est une construction à la fois objective et subjective ; elle est déterminée par les formes réelles de vie des forces productives, par les rapports sociaux et est en même temps conditionnée par les formes d’imaginaires individuels et collectifs et les formes symboliques qui permettent la communication de cette réalité à l’intérieur d’une communauté ; formes qui se juxtaposent sur celles de la conscience sociale. Un exemple : la réalité effective d’un groupe social, c’est-à-dire la représentation d’une somme d’expériences, ne peut être la même selon qu’on la définit par l’idée « le patron offre du travail à ses salariés » ou par l’idée « le patron exploite le temps et la force de travail des salariés ». Mais il faut immédiatement préciser encore : la représentation est certes productrice d’affects, mais il n’est pas de représentation sans affection préalable. Ces affections sont tout autant réelles, symboliques et imaginaires, et cela quelle que soit la source de cette affection (une expérience sur le lieu de travail, une rencontre, un discours, un texte, une image, un film…). L’affect n’est jamais « pur ». Il est toujours saisi dans des schémas et des rapports discursifs (dans un langage lui-même constitué d’une grammaire et d’un vocabulaire) ou figuraux (dans les images-souvenirs issus d’événements réels, déformés ou fantasmés). De plus, cette opération est un processus conscient et inconscient.

Le spectacle audiovisuel nous affecte et influe sur notre désir de regarder. Un film pose en un certain sens un ensemble de balises destinées à cartographier un espace-temps propre à la représentation. Peu importe les lieux (sur Terre, dans une galaxie lointaine, très lointaine…), les époques (aujourd’hui, il y a bien longtemps, en 2091…) ou les personnages (ouvrier-e-s, soldats, super-héro-ïne-s, personnages historiques, extra-terrestres…), l’espace-temps doit rapidement nous apparaître familier. Ce qui nous le rend familier sont précisément les logiques habituelles du spectacle, les modes d’exposition et les regards portés sur les lieux, les personnages et les événements. Car le cinéma, comme toute pratique sociale, institutionnalise ((« Sont sociales toutes les manières d’agir et de penser que l’individu trouve préétablies […] Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le mot institution serait le mieux approprié. Qu’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux ? Il n’y a aucune raison de réserver exclusivement, comme on le fait d’ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux fondamentaux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques ou les organisations juridiques essentielles. » Paul Fauconnet et Marcel Mauss, « La sociologie : objet et méthode », in Marcel Mauss, Essais de sociologie, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 1971, p. 16.)) ses propres formes et ses propres logiques. Formes et logiques qui étaient déjà institutionnalisées par la tradition dramaturgique occidentale mise en scène exemplairement dans le film Inception (2010) de Christopher Nolan. Dans ce film de science-fiction reprenant la trame narrative d’un « film de braquage », des voleurs de secrets industriels s’immiscent, par la technique du « rêve partagé », dans l’esprit endormis de leur cible pour y extraire des informations confidentielles. Mais la mission centrale de ces voleurs dans le film repose sur l’opération inverse : inséminer dans l’esprit de la cible – un riche industriel, Robert Fischer – une idée qui, en germant, devrait engendrer le démantèlement de l’empire industriel qu’il a hérité de son défunt père et avec lequel il entretenait une relation conflictuelle. Mais cette idée est composite : elle est message autant qu’image, elle est injonction autant qu’elle est représentation. Pour que cette idée gagne en efficace, il faut d’une part qu’elle s’inscrive dans un rêve qui repose sur la vie concrète de la cible – d’où la nécessité pour les espions de se documenter – et d’autre part lui donner une forme sensible allégorique, une figure non réductible au seul message. La cible et les voleurs (qui interprètent des « rôles ») partagent donc un rêve (dont la machinerie est invisible) que ces derniers ont mis en scène afin de subtiliser les secrets ou au contraire de laisser quelque chose dans la psyché du rêveur. Pour inciter Robert Fischer à démanteler la société de son père, l’équipe d’espions industriels ne va pas souffler l’idée aux oreilles de son inconscient (d’ailleurs Maurice, malade, a grand peine à prononcer un discours intelligible, Robert se souvient que son père lui a prononcé le mot « déçu »), mais va lui suggérer cette possibilité en passant par le jeu des affects : le fils retrouve dans le coffre-fort au chevet de son père le testament qui l’encourage à démanteler l’empire industriel ainsi que le moulin à vent en papier qui symbolise le souvenir d’un moment de tendresse qu’ils ont partagé. Autrement dit, ce n’est pas seulement un message qui est transmis dans le rêve, mais un spectacle cathartique, celui de la réconciliation du fils et du père, dans un retournement de la signification de la situation affective initiale : le peu de considération de Maurice Fischer pour son fils n’illustrait pas un désamour, au contraire ce mépris et cette déception devraient être interprétés comme étant le témoignage de son intérêt pour l’émancipation de son fils de la trajectoire paternelle oppressive et son désir de le voir « accomplir quelque chose » par lui-même. Ce spectacle de l’émancipation de la tutelle paternelle fait alors quand même partie du jeu capitaliste : éveillé, si le jeune Robert Fischer démantèle son entreprise, il aura permis au commanditaire de l’inception, l’homme d’affaire japonais Saito, d’obtenir le monopole industriel. Ainsi, le spectacle du rapport idéel entre le père et le fils devrait produire des effets matériels fidèles à la juste interprétation de la signification des affects ayant surgis dans le rêve. Cependant, cette partie de l’intrigue n’est qu’accessoire dans le film de Nolan ; de l’efficacité de l’opération, nous ne saurons rien. Quel souvenir de son rêve, Robert Fischer retiendra-t-il ? Quelle interprétation produira-t-il ? La fin du film se concentre sur l’intrigue secondaire : les retrouvailles du personnage principal, « metteur en scène » de l’inception, avec ses enfants, autre et véritable spectacle cathartique pour les spectateurs-cibles que nous sommes.

Penser le cinéma comme une institution revient donc à considérer ce qui est sa propriété principale, à savoir la production (consciente et inconsciente) de significations. Et Luc Boltanski ((Luc Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gallimard, coll. « Essais », 2009.)) donne à cet ensemble de significations socialement attestés et temporairement stabilisés le nom de « réalité ». La valeur de cette réalité nous ait transmise par les formes « réalistes » hégémoniques.

Les signes imaginaires de la révolte politique : vers une iconologie critique.

L’intérêt d’une analyse critique des formes esthétiques de la domination ne doit donc pas uniquement nous conduire à dévoiler le message qu’elles dissimulent ou qu’elles codent, mais également à mettre au jour la disciplinarisation des sens qu’elles engendrent et/ou confortent. Car l’exploitation est, certes, théoriquement, une catégorie économique, mais elle est aussi une catégorie cognitive : « le machinisme, qui nuit à chacun des sens humains, paralyse l’imagination du travailleur, […] sa mémoire est remplacée par des réactions conditionnées, l’apprentissage par le “dressage”, l’habileté par la répétition ((Susan Buck-Morss, Voir le capital, op. cit., p. 131.)) ». La répétition des expériences esthétiques du spectateur de produits culturels participent de l’instauration « d’un système achevé d’équivalence entre langage et réalité ((Stuart Hall, « La redécouverte de l’“idéologie” : retour du refoulé dans les media studies », art. cit., p. 156.)) », entre image et réalité. Ce système est logique si nous entendons par « logique », avec Stuart Hall, un cadre de propositions idéologiques et esthétiques sur le monde social se fondant sur des prédicats ou inférences dominants et supposés vrais ((Ibid., p. 151.)). L’image « réaliste » est supposée telle dès lors qu’elle semble correspondre pour le spectateur à une certaine explication ou confirmation visuelle de sa propre expérience. Elle est reconnue vraie parce qu’elle semble vraie. Et elle semble vraie parce que nos sens ont été dressés et nos consciences formées à la reconnaître comme telle.

La signification d’une image résulte bien d’une activité de la part du spectateur ; il n’est pas qu’un simple récepteur. Il donne sens à l’image, mais il ne le fait pas dans des conditions librement choisies. Entrent en ligne de compte les rapports de production, les formes esthétiques et idéologiques dominantes, les structures imaginaires et symboliques de la société, ainsi que les dispositifs esthétiques particuliers des productions culturelles. Le « réalisme capitaliste » dans le champ du cinéma est à la fois un dispositif discursif (idéologique) et un dispositif sensible (esthétique) : il produit non seulement de la signification mais également des sensations et des sentiments, des manières de sentir et des affects.

Toute représentation est une double mise en scène : mise en scène des figures et mise en scène du spectateur. On connaît la formule d’Hitchcock, « Avec Psycho, je faisais de la direction de spectateurs ((Hitchcock/Truffaut, Paris, Robert Laffon, 1966, p. 231. Voir également Dominique Château (dir.), La Direction de spectateurs. Création et réception au cinéma, Les Impressions Nouvelles, coll. « Caméras subjectives », 2015.)) ». En analysant The Birth of a Nation de D. W. Griffith, Gérard Leblanc repère dans sa structuration filmique les différents éléments stratégiques qui organisent son esthétique. Parmi ceux-ci, on trouve les raccords qui permettent d’instaurer la continuité spatio-temporelle du récit, des « faux » raccords lors d’une séquence de poursuite qui ont pour fonction d’« égarer le spectateur » et d’accroître ainsi la tension dramatique, un montage alterné d’actions séparées (la continuité diégétique et visuelle exige une discontinuité de plans, discontinuité qui est perçue mais refoulé le temps du film) conférant ainsi au spectateur une impression de « pouvoir », « une supériorité visuelle » (il voit plus que ce que chacun des personnages peut se représenter) mais qui conduit surtout le spectateur à « faire l’expérience de son incapacité motrice ((Gérard Leblanc, « Le modèle manichéen selon Griffith », Presque une conception du monde, Créaphis, 2007, pp. 41-42.)) ». Le film affecte le spectateur en ce qu’il le stimule nerveusement afin d’obtenir une réaction de sa part tout en lui faisant éprouver son incapacité ; il ne peut qu’être le spectateur de l’action. Cette tension qui naît d’un agencement de techniques cinématographiques (contours et surface de l’image) est transférée vers les personnages (profondeur de l’image), elle est dirigée contre le personnage identifié comme le « moteur » de l’organisation visuelle : dans la séquence de course poursuite commentée par Gérard Leblanc, la haine est dirigée contre Gus, l’homme Noir qui poursuit Flora, la femme Blanche. Le metteur en scène, en raccordant les plans entre eux, raccordent les espaces et les temps que le spectateur désirerait maintenu séparés et, donc, raccordent les regards, les oriente, les dirige, ce que le spectateur ne peut refuser.

C’est pour cela qu’il me semble nécessaire de penser l’esthétique d’un film en tant que dispositif composé de trois éléments : la machinerie, la représentation et le spectateur ((François Albéra et Maria Tortajada, « Le dispositif n’existe pas », dans François Albéra et Maria Tortajada (dir.), Ciné-dispositifs. Spectacles, cinéma, télévision, littérature, Lausanne, L’Age d’homme, 2011, p. 38.)). Le spectateur est nécessaire au fonctionnement du dispositif esthétique. Il a été éduqué pour le faire fonctionner, pour que les images projetées ou diffusées puissent déployer leurs significations et exercer leur pouvoir d’affectation et d’affection. J’ai écrit plus haut que la présence esthétique pouvait être comprise comme ce qui nous accompagnait, ce qui existait dans un corps ; les films, leurs images ou les souvenirs qui en résultent, conscients et refoulés, continuent leurs vies en nous, continuent de produire des effets. J’insiste alors sur l’idée que si ces vies et ces effets sont fluctuants et toujours difficilement cernables, il me semble qu’une étude matérialiste de la culture nous permet tout de même d’en distinguer des traces dans les structures imaginaires individuelles et collectives. Ces traces sont d’ordre théorique si l’on entend par « théorique » ce que le terme grec (θεωρία) dont il est issu désigne aussi : l’observation, le regard, l’état de celui qui est spectateur. Ainsi, les effets des films ne sont pas uniquement d’ordre idéologique (messages, idées), mais également d’ordre esthétique au sens où si le film est un agencement sensible de formes, le spectateur agence lui aussi les éléments sensibles qui composent sa réalité et il le fait avec tout ce qu’il perçoit – en accordant des « valeurs de réalité » différentes à ce qu’il a vu et en hiérarchisant les différents éléments. C’est en ce sens que l’on peut considérer que les effets esthétiques agissent sur nos manières de regarder, de focaliser notre attention (et donc d’être inattentif à d’autres éléments) et de façonner nos propres représentations de la réalité, c’est-à-dire de construire les frontières de nos consciences.

On pourra m’objecter que ma proposition ne résistera pas à l’étude empirique ; qu’en tant que spectateurs nous n’avons pas de souvenirs toujours exacts des images de cinéma, qu’elles sont elles-mêmes soumises à des transformations formelles, à des usages ou des interprétations différents voir divergents ((Voir Michel de Certeau, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire (1980), Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1990.)). On pourra également me contester l’idée de l’existence d’un langage cinématographique en soutenant que chaque cinéaste s’approprie des outils techniques, des modes de production esthétique et narrative pour en faire leur chose propre. Ce que je ne réfute absolument pas. C’est pourquoi, en me référant au travail de Jean-Jacques Lecercle sur le langage, je dirais que si les images de cinéma et si le langage cinématographique n’existent pas, ils insistent ((Jean-Jacques Lecercle, « Littérateurs de tous les pays, unissez-vous ! », Période [en ligne], 13 avril 2015, http://revueperiode.net/litterateurs-de-tous-les-pays-unissez-vous/)). Leurs formes, leurs montages, leurs significations s’inscrivent dans une hégémonie culturelle et politique qui conditionne leur production ainsi que leur interprétation. S’il y a des possibilités d’interprétations qui se distinguent des formes hégémoniques, celles-ci se défont difficilement des règles, normes, codes inscrits dans les juxtastructures imaginaire, symbolique et réel et donc aussi dans les institutions (cinématographiques, télévisuelles, scolaires, etc.) qui nous les imposent. Cette insistance se remarque aussi bien dans les formes cinématographiques majoritaires que dans les formes minoritaires. Si l’on excepte un certain nombre de films expérimentaux (pas tous), on trouve dans les formes minoritaires (Godard, Straub-Huillet, Pedro Costa, Harun Farocki, Chantal Akerman, Philippe Grandrieux et bien d’autres) une reprise du langage cinématographique mais tel que celui-ci finisse par se voir conférer un tout autre usage : laisser du temps au spectateur de regarder chaque plan, au risque ou au plaisir de s’y perdre ; lui offrir la possibilité de voir de quelle manière ce langage s’élabore ; rendre perceptible sa logique ; etc. Et ils le font afin d’offrir une autre possibilité de regard et d’attention.