De l’historicité des mythes

Lévi-Strauss aborde avec la mythologie un sujet captivant et le soumet, comme tous les thèmes qu’il étudie, à une fascinante prestidigitation appuyée sur des intuitions souvent pénétrantes. « Si les mythes ont un sens », écrit-il, « celui-ci ne peut tenir aux éléments isolés qui entrent dans leur composition mais à la manière dont ces éléments se trouvent combinés » (Lévi-Strauss 1958 : 232). Cependant, la permanence qu’il subodore dans l’organisation de certains mythes étant pour lui l’indice d’ « un mode universel d’organiser les données de l’expérience sensible » (ibid. : 250) et non l’effet de histoire, cette intuition ne débouche sur aucune démonstration. Car si l’organisation des mythes ne renvoie qu’à elle-même, s’il n’y a d’autre rapport que de coïncidence, mais aucune relation organique, historique ou dialectique, avec la pratique sociale, il faudrait, pour prouver l’universalité de la pensée structurante, montrer qu’elle s’applique, cas par cas, à la totalité des données mythiques existantes. Impossibilité pratique qui donne à cet exercice le bénéfice interminable du doute.

En postulant que le mythe peut être réorganisé « de telle façon qu’il se constitue lui-même comme contexte » (ibid. : 237), le structuralisme fait l’économie d’une investigation en profondeur de ce qui anime les sociétés vivantes. Puisque la mythologie n’est pas le « reflet de la structure sociale et des rapports sociaux » (ibid. : 229), toute référence intelligible à la vie se trouve écartée d’emblée ; et si, comme le veut cette thèse, les mythes ne sont pas le produit du vécu mais proviennent d’un autre niveau, indéterminé, leur organisation interne est seule susceptible d’être pensée théoriquement, selon ce qui ne peut donc qu’être un formalisme à prétention endogène.

Faute de référence organique aux fondements sociaux, le domaine de l’expression est isolé de telle sorte qu’aucune méthode adéquate ne pouvant être dégagée de cet objet tronqué, arbitrairement arraché à l’ensemble social et donc sans cohérence, c’est une démarche analogique qu’adopte Lévi-Strauss par emprunt à d’autres disciplines, au gré ou au hasard de ses lectures. Linguistique, cybernétique, physique quantique, mathématique des groupes, relativité, harmonie musicale, etc., sont ainsi sollicitées pour définir le champ mythologique, les éléments, les unités, les rapports ou les conformations qu’une recherche strictement endogène serait incapable de mettre au jour, de circonscrire et de situer. Le refus de rapporter organiquement la mythologie au contexte social conduit à l’intrusion arbitraire de ce bric-à-brac disciplinaire qui tient lieu de parrainage scientifique. C’est faute de trouver à l’intérieur du domaine exclusivement mythologique sa propre semence que sont introduites et opposées des catégories empruntées à la philosophie ou à la science occidentales : nature/culture ; végétal/animal ; élaboré/non élaboré, etc., sous le prétexte de leur universalité, postulée mais nullement démontrée. Il n’est pas prouvé en effet que ces oppositions soient pensées comme telles dans les sociétés concernées. L’opposition homme/femme, par exemple, n’est ni si naturelle ni si universelle qu’il y paraît au premier abord. Elle est généralement perçue de manière plus différenciée – et sociologiquement plus juste – à travers des critères de puberté, d’âge, de capacité reproductive, de statut matrimonial, etc. La vieille femme pauvre, par exemple, stérile et solitaire, et de ce fait, comme le note Charles Monteil (1977 : 349), désocialisée, se situe dans un réseau social bien différent de celui de la femme pubère ((Puberté : période de sa vie pendant laquelle la femme est fécondable.)) et apparaît comme personnage distinct. L’opposition homme/femme est en fait une réduction de l’opposition hommes adultes (et aînés)/femmes pubères, cette dernière n’étant même pas « symétrique ». Si les vieilles femmes apparaissent dans les récits en tant que médiatrices ou sorcières, comme le note Denise Paulme, c’est bel et bien parce qu’elles se situent hors de toutes ces oppositions.

Ajoutons que la réinsertion de données infrastructurelles à laquelle se livre Lévi-Strauss à mesure de sa progression transforme les axes autour desquels s’établissent les oppositions structurales. Par ce glissement se trouvent introduites des oppositions sociologiques (exogamie/endogamie par exemple) qui ne se réfèrent pas à des catégories réputées universelles (haut/bas, droite/gauche) mais à des données descriptives propres à la société d’où procède le mythe.

Il en est de même avec certaines observations très pénétrantes, de celles qui supportent précisément le raisonnement du matérialisme historique, telle la remarque relative à la succession des périodes productives et improductives dans l’agriculture, ou celle qui oppose la consommation immédiate de l’économie de chasse à la consommation différée de l’économie agricole, et dont j’ai fait moi-même usage (Meillassoux 1967 : 1975). Mais enfermées dans le cadre strictement formaliste du structuralisme, ces observations justes et potentes ne peuvent s’articuler à un processus et demeurent stériles.

Par l’accumulation de ces références aux données non universelles de la réalité sociale, Lévi-Strauss réintègre insidieusement la mythologie dans son contexte socio-historique, préparant la découverte de correspondances réputées structurales entre différents « niveaux ». C’est ainsi que la quête interminable d’une logique structurale conduit en définitive Lévi-Strauss à réintroduire dans sa démarche, mais par la bande et sens dessus-dessous, une relation matérialiste qui lui donne espoir de découvrir, par exemple, comment « pour chaque cas particulier, la cuisine d’une société […] traduit […] sa structure et […] dévoile ses contradictions ». Soucieux toutefois de préserver le caractère idéaliste de cette perspective, Lévi-Strauss rehausse la phrase ci-dessus de quelques ornements qui rétablissent la société dans sa position de personne pensante, productrice de structures provenant de « son » inconscient. La phrase intégrale est en effet : « Ainsi peut-on espérer découvrir, pour chaque cas particulier, comment la cuisine d’une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure, à moins que, sans le savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses contradictions » (Lévi-Strauss 1968 : 41). La version abrégée de cette phrase est bien plus significative que ce discours anthropomorphique dont les sous-entendus et présupposés ontologiques sont la fois démesurés et gratuits. À ce point, Lévi-Strauss en vient donc à penser que les structures culinaires (c’est-à-dire, selon lui, techno-économiques ; ibid. : 406) pourraient être superposées « à beaucoup d’autres dont la nature n’est pas alimentaire mais sociologique, économique, esthétique ou religieuse : hommes et femmes, famille et société, village et brousse, économie et prodigalité, noblesse et roture, sacré et profane » (ibid. : 411). En d’autres termes, à voir toutes ces « structures » comme le reflet les unes des autres, Lévi-Strauss se retrouve donc, après cet interminable détour, à la fois à l’opposé de ses prémisses (« les mythes ne reflètent pas les structures sociales ») et en deçà des thèses matérialistes évolutionnistes de Morgan (la généralisation du « bouilli », par exemple, suppose la consommation assidue des produits d’une agriculture permanente et la fabrication de récipients résistant au feu et imperméables à l’eau, l’une et l’autre techniques étant associées à un certain niveau des forces productives qui s’accompagnent de rapports sociaux fondés sur une organisation du travail appropriée, etc.). Les inévitables co-relations que Lévi-Strauss découvre entre ces niveaux sur le plan formel où il s’enferme sont en réalité le produit d’un développement historique combiné et associé, qui ne transparaît dans sa recherche qu’en raison d’une démarche implicite, étrangère à sa méthode proclamée. C’est donc en raison d’une très grande obstination, et grâce à beaucoup d’infidélités aux fausses prémisses qu’il s’est données, que Lévi-Strauss parvient enfin à « découvrir » des rapports entre techniques économiques et structures sociales, encore qu’à un niveau intemporel et non dialectique qui ne dépasse pas celui du matérialisme vulgaire ((« L’un [le bouilli] évoque donc l’économie, l’autre [le rôti], la prodigalité, celui-ci est aristocrate, celui-là peuple. » Proposition qu’il faudrait en effet corriger par la périodisation historique de ces techniques culinaires : les chasseurs qui mangent de la viande rôtie ne sont ni prodigues ni aristocrates, même au sens figuré.)).

La minceur des résultats obtenus par Lévi-Strauss, qui repousse toujours la découverte de la « pierre structurale » au-delà d’un horizon toujours à peine entrevu, m’encourage à approfondir la démarche suggérée par le matérialisme historique.

Les travaux que j’ai entrepris sur les récits mythico-légendaires des sociétés que j’étudie (légende de Maren Jagu, cf. Meillassoux et. al., 1967, Meillassoux 1972 ; du Jonkoloni, cf. Id. 1978a ; de Sunjata et du Wagadu, [Id. à paraître]) m’ont enseigné que seul le contexte socio-historique donne à ces récits leur signification, tandis que leur morphologie semble échapper à toute règle. C’est à partir de cette expérience et sur la base de recherches plus générales sur la reproduction sociale que je propose quelques réflexions pour une analyse possible de la mythologie.

Tout langage paraît mystérieux tant qu’on ne connaît pas l’objet auquel il se rapporte.

Pour comprendre l’insertion de la production idéologique et culturelle (et la portée des symboles qui l’accompagnent) dans l’ensemble des activités d’une société, il paraît indispensable de comprendre au préalable les bases historiques et matérielles sur lesquelles s’édifie celle-ci, les procès au travers desquels elle s’est construite, les contraintes auxquelles la soumet un milieu naturel et humain donné, ses moyens d’action tant sur la nature qu’envers les autres sociétés, les contradictions que crée son propre développement, les transformations qu’elle subit, les solutions qu’elle se donne et la manière dont ses membres y réagissent.

Interpréter la mythologie en général et le symbolisme en particulier sans renseignements de cette nature sur le type de société examiné, c’est se donner licence d’infliger aux éléments du langage culturel des significations arbitraires de son choix, nécessairement puisées au stock de sa propre culture.

Les ambiguïtés du structuralisme obligent à réaffirmer cette banalité, à laquelle Lévi-Strauss est lui-même contraint de se ranger malgré tout, lorsque, à propos de Propp, il écrit : « En matière de tradition orale, la morphologie est stérile, à moins que l’observation ethnologique, directe ou indirecte, ne vienne la féconder » (Lévi-Strauss : 1958).

Si l’on accepte donc, à l’opposé de l’école idéaliste, que les différentes activités pratiques ou intellectuelles observées dans une société donnée s’inscrivent dans une cohérence organique – la société fonctionne et se reproduit et les pratiques se rapportent dialectiquement les unes aux autres – ; si l’on accepte que l’existence de cette société suppose la résolution constante des problèmes relatifs à sa perpétuation par une organisation adéquate, faute de quoi elle disparaît en tant que système et objet étude ; si l’on admet que les conditions matérielles et sociales d’existence de cette société ont une histoire et qu’elles sont soumises, sous l’effet de contradictions internes et/ou de contacts externes, à des transformations qualitatives « périodiques » ((C’est-à-dire qui marquent des changements de périodes historiques et/ou de contacts externes.)) ; si l’on considère enfin que la production idéologique n’est pas le simple écho lointain et déformé d’un métastructuralisme venu d’ailleurs, mais l’expression historique et intelligible de préoccupations liées à la nécessité constante et problématique de préserver l’existence et la reproduction physique et sociale des membres d’une société, collectivement ou conflictuellement, on peut émettre l’hypothèse que les différentes formes d’expression doivent être rapportées à la pratique sociale et à l’histoire.

Les événements relatés par les mythes et légendes sont en général de trois sortes : la genèse d’un monde et d’une humanité, la découverte d’une technique (feu, chasse, fer, élevage, agriculture, etc.) ou la transformation de rapports sociaux. Ces aspects sont parfois disjoints, parfois conjoints.

La référence mythique aux découvertes suggère l’importance accordée par la mémoire culturelle aux transformations du niveau des forces productives et la place que les peuples quels qu’ils soient assignent aux activités productives, dont l’émergence est perçue comme un jalon de leur histoire. L’association faite dans certains mythes entre ces découvertes et l’établissement de nouveaux rapports sociaux révèle mieux encore l’intelligence de ces phénomènes par les populations intéressées ((De tels mythes sont assez fréquents dans les sociétés où se sont superposés des groupes d’origines différentes pratiquant des activités distinctes. Le mythe légendaire masaï analysé par MARGARIDO & SERMAIX-WASSERMAN (1972) en est un exemple, bien que les auteurs ne disent pas si les rapports entre classes se traduisent par un accès différentiel aux femmes nubiles.)).

L’analyse des modes d’organisation économique et sociale des sociétés anthroponomiques ((Anthroponomique : J’emprunte ce vocable à D. BERTAUX, 1977, pour désigner les sociétés où la gestion de la production et de la reproduction des êtres humains prime sur celle des biens matériels : sociétés domestiques et esclavagistes en particulier, opposées aux sociétés mercantiles, féodales et capitalistes.)) suggère que les préoccupations liées au problème de la reproduction génésique et sociale et aux changements qui l’accompagnent sont parmi celles qui dominent les institutions et les esprits, et que ces préoccupations s’expriment différemment à travers la culture selon les périodes historiques et les fractions sociales en cause. Sous l’effet des contraintes qu’imposent les rapports de production, le procès de reproduction sociale se modifie et transforme la nature des relations entre hommes et femmes pubères, à travers une confrontation qui prend l’aspect d’un conflit parfois entre sexes, parfois, autour de l’accès aux femmes, entre générations ou classes sociales. De tels changements ne correspondent-ils pas à des moments critiques de l’histoire des peuples ? De la circulation générale des individus au rapt des femmes, du rapt au mariage par échange, de l’égalité matrimoniale des communautés à la domination des clans preneurs de femmes, de la gestion patriarcale des mariages au contrôle royal de la reproduction sociale, autant de crises qui ne sont sans doute pas sans conséquence sur l’expression culturelle des peuples, sur la façon dont ils les enregistrent, sur l’énonciation ou la justification des nouvelles normes. Crises socio-historiques profondes qui tendent à se polariser, selon les périodes, autour des rapports d’accouplement, des relations matrimoniales, de filiation, d’asservissement etc., ou sur les effets démographiques des rapports d’exploitation ou de domination et les conflits qu’ils engendrent ((Il est donc concevable dans cette perspective que les mêmes peuples aient connu et retenu à diverses phases de leur histoire des mythes successifs différents, qu’ils les aient corrigés, oubliés ou empruntés. Le caractère historique des mythes et des légendes expliquerait que la persistance mémorielle des plus anciens, longtemps après la disparition des conditions historiques qui leur ont donné naissance, les transforme, au-delà d’un ésotérisme inhérent, en fables obscures et fascinantes ou les transporte dans une mythologie nouvelle sans qu’il faille voir là pour autant l’expression d’un subconscient collectif ou le support d’un code secret, uniforme et transculturel.)).

Bien des récits mythico-légendaires pourraient être, non pas bien sûr la relation fidèle d’événements, mais l’écho culturel, socialement interprété, de crises dont la résolution aurait impliqué une modification des liens établis entre individus et l’expression du caractère à la fois contraignant et dangereux de ces changements ((C’est ce qu’exprime plus complètement BAZIN, 1972 : « Si tel événement a été mémorisé, c’est que dans une conjoncture politique donnée, qui peut lui être postérieure, il est apparu comme “marquant” à un moment donné, il a paru utile et nécessaire à telle ou telle fraction du corps social de le raconter, que donc on lui a donné un sens, quitte à en oublier les conditions réelles, en fonction d’un système signifiant, d’une syntaxe historiquement déterminée. La tradition nous transmet […] au premier chef les conditions tant symboliques que politiques de l’“historisation primaire” et éventuellement des historisations successives qui ont présidé à son élaboration. »)).

C’est de ce point de vue que l’on peut distinguer entre le mythe et la légende : le premier ayant généralement la prétention de rendre compte d’événements réputés originels, de la genèse d’institutions intéressant une humanité tout entière ou encore de catégories sociales générales et abstraites ; tandis que la légende évoque des faits historiques mémorables intéressant des groupes sociaux circonscrits, identifiables, ayant une existence historique, tels des peuples, des clans, des classes sociales. Les mythes s’attachent davantage à la démonstration de l’origine irréfragable d’institutions, la légende traitant plus généralement des transformations des rapports d’autorité, des formes du pouvoir et des conflits entre fractions ou classes sociales. Le glissement de la légende vers le mythe est d’ailleurs un phénomène probable, sans doute accéléré avec le temps ((Mauss, qui classe à tort selon moi la légende dans la littérature religieuse, reconnaît néanmoins son caractère temporel : « La légende se place dans une époque qui est à quelque degré celle des hommes. » « La légende [… ] est historique » (MAUSS 1967 : 251).)).

Dans les mythes comme dans les légendes on observe un phénomène de réduction à plusieurs niveaux, en vertu duquel le caractère contradictoire et épique des transformations est rendu par l’individualisation des rapports collectifs, la personnalisation des groupes sociaux, la concentration des événements en faits synthétiques, la précipitation de ces derniers autour d’un héros ambigu, lequel polarise éventuellement plusieurs personnages ((Je ne reviendrai pas ici sur le caractère à la fois admirable et non exemplaire du héros suscité pour résoudre la crise par l’accomplissement d’actes merveilleux, aberrants ou réprouvés, mais rendus nécessaires par une situation d’exception ; actes d’autant plus hardis qu’ils sont en contradiction avec les normes à établir et ne peuvent donc être perpétués sans provoquer le désordre (MEILLASSOUX 1977a : 15 ; 1978a : 369 sq.).)). Ce procédé de réduction par l’individualisation et la personnalisation des rapports et des groupes sociaux permet de rendre perceptibles au niveau de l’entendement individuel des phénomènes d’une ampleur telle qu’ils demeureraient autrement abstraits, sans parallèle avec l’expérience vécue, donc sans prise immédiate sur la conscience. Ces réductions suggèrent donc une fonction didactique des mythes et des légendes, encore que cette fonction, comme nous le verrons, ne s’accompagne pas nécessairement d’une diffusion sans restriction du savoir. La concentration temporelle des récits, qui pourrait être le résultat de la mythification des légendes, affirme le caractère éternel et universel du message.

Le savoir transmis par les récits mythiques tend généralement à établir le fondé des institutions – sinon leur bien-fondé –, celui transmis par les légendes s’apparente aux leçons, contradictoires souvent, que l’on peut tirer de l’histoire.

À l’opposé des deux genres précédents, le conte n’a pas de prétention historique. Il évoque des comportements (celui d’épouse, de belle-mère, de fils, de fiancé, d’étranger, etc.) par la mise en scène de personnages typés. Sa portée critique, qui s’exprime, comme le note J. Copans (1976), par le grossissement des « humeurs », est limitée. Elle est davantage dirigée contre les manquements aux usages que contre les institutions. Tandis que le mythe et la légende émanent, semble-t-il, toujours des instances dominantes, le conte peut être aussi l’expression de classes infériorisées ((Ce qui n’est pas le cas des contes qui inversent les rôles (par exemple d’aîné et de cadet) et qui seraient plutôt une mise en garde envers ceux qui n’assortissent pas leur position sociale des qualités adéquates.)). Le repérage de l’origine sociale des contes est donc un autre préalable à leur interprétation.

Dans les mythes, les contes, les légendes, le merveilleux parfois intervient par la transformation, probablement réglée, des personnages, des faits, des objets en ce qu’on appelle des symboles ((Contrairement à une hypothèse que j’avais proposée antérieurement, le merveilleux ne distingue pas ces différents genres (MEILLASSOUX 1978a).)). Pourquoi ce recours aux symboles, si ces récits doivent transmettre un enseignement qui serait plus explicite et plus facile à diffuser s’il s’exprimait en langage clair ?

Plusieurs circonstances, relatives au type de société d’où procèdent les mythes, doivent être prises en considération, encore qu’il soit difficile de préciser lesquelles sont les plus influentes. Dans les sociétés où le contrôle sur la nature ne s’étend qu’au domaine physique transformable par l’énergie humaine, et où le savoir et la compréhension des phénomènes sont limités par une appréhension strictement sensorielle de la nature, tout ce qui advient au-delà de cette portée et de ce domaine est logiquement attribué à des forces « spirituelles » avec lesquelles les relations sont nécessairement d’un ordre différent de celui qui prévaut avec le monde sensible ((Il est évident que les catégories « matériel » et « spirituel » ne sont pas adéquates pour rendre cette distinction, puisque la « force » qui fait la pluie et le tonnerre, par exemple, sera considérée comme relevant de la même catégorie spirituelle que l’anima des morts, l’une et l’autre étant inaccessibles et intangibles.)). Il existe toutefois d’autre manière d’agir sur ce monde hors de portée que par le truchement du monde tangible, donc par un ordonnancement d’objets matériels susceptible de reproduire l’ordonnancement intangible des forces extraordinaires, et dont la manipulation physique aurait sa contrepartie dans l’au-delà ((Comme le définit L. KRADER (1966 : 80) : « Le savoir en tant que connaissance non abstraite et connaissance non dissociée du contexte immédiat, est une connaissance manipulatoire, c’est-à-dire une connaissance non intériorisée […] à laquelle manquent les possibilités de vérification scientifique qui découlent de la maîtrise des principes directeurs de l’exploration scientifique. »)). Il s’agit en quelque sorte de retrouver l’assemblance matérielle de l’intangible afin d’avoir prise sur lui. Opération délicate, cependant, car susceptible de déchaîner les forces ainsi mobilisées si elles venaient à s’emparer de l’appareil manipulatoire mis en œuvre ici-bas. Opération dangereuse et donc réservée à ceux qui prétendent connaître les moyens de solliciter ces forces avec discrimination, de les circonscrire et de les contenir.

On comprend que, selon la même logique, il est dangereux d’évoquer ces forces ou leurs agents par une assemblance trop précise en les identifiant exactement par la parole ou par l’image. Une telle représentation s’assimile à une invocation capable de rendre ces « choses » présentes dans toutes leurs particularités et dotées de toute leur puissance. Il faut donc se garder en toute circonstance de telles évocations par un langage imprudent. Ainsi les fauves et les génies dangereux ne seront pas désignés sous leur nom « vrai » mais par un sobriquet ou une métaphore dans lesquels ils ne sont pas censés se reconnaître ; corollairement, appeler un individu de son nom vrai c’est aussi s’approprier une part de lui-même : ainsi garde-t-on parfois secret le nom du nouveau-né afin de détourner les mauvaises intentions, tandis qu’un roi peut interdire ses sujets de l’interpeller par son nom.

Sur le plan plastique et d’une manière tout à fait analogue à celui du langage, la représentation figurative d’un être quelconque offrirait un support à celui-ci et, dans le cas d’une puissance surnaturelle dangereuse, la possibilité, en habitant cette forme, de se déchaîner de manière incontrôlable : l’être évoqué se reconnaît dans sa représentation figurative, la pénètre et vit au travers d’elle ((La création de la vie par l’ « art » est explicite dans le mythe de la création dogon : « Le mythe nous dit d’ailleurs qu’Amma a “dessiné” les êtres avant de leur donner vie (CALAME-GRIAULE 1965 : 187).)). Inversement, la représentation figurative d’une personne humaine, démunie de force, la livre à la puissance éventuelle de celui qui s’en empare et la manipule. Afin de représenter un esprit ou un fauve, par exemple, sans qu’ils se reconnaissent dans leur image, il faut les contenir dans une déformation plastique que le sculpteur ou artiste impose à un objet représentatif et qui permet d’en maîtriser la figuration ((Contrainte qui conduit au style et qui me paraît l’essence de l’ « art » dit primitif. C’est l’invocation, lorsqu’elle est souhaitée, associée à l’évocation qui conduit à la représentation figurative.)). Déformations qui s’expriment à travers une stylistique ou une poésie qui, lorsqu’elles décrivent des êtres existants, nous touchent d’autant plus qu’elles sont, par cet effet combiné de représentation et d’abstraction, en résonance intime et parallèle avec le monde réel ; « art » par contre qui nous laisse indifférent et même nous répugne lorsqu’il évoque des forces imaginaires redoutables dont la figuration magique et arbitraire s’éloigne de tout ce qui ressemble à la vie et nous apparaît de ce fait comme informe et monstrueux ((Les objets de culte faits de boules noirâtres imprégnées de sang et de vieilles plumes, ou à partir de boîtes de conserves cabossées, ne sont pas considérés au même titre comme des œuvres d’art bien qu’ils soient le parallèle des cimiers ou des masques.)). Au niveau de l’expression verbale, cette contrainte de non-invocation des forces incontrôlables, en interdisant le recours à un vocabulaire descriptif, impose l’usage dans toutes les circonstances, et non seulement dans le récit, d’un langage métaphorique, c’est-à-dire le choix de correspondances qui seront les déformations stylisées, donc maîtrisées, des objets, capables de préserver le contrôle du locuteur sur ceux-ci.

Un deuxième facteur qui joue contre l’expression immédiate ou « en clair » des récits mythico-légendaires est lié à l’irréfragabilité de leur contenu apologétique et à la protection du savoir. Les mythes prétendant rendre compte d’un savoir absolu, l’irrationnel les protège de la discussion. L’intrusion d’êtres imaginés, événements merveilleux ou animaux dotés de comportements ou de vertus aberrants par rapport à leur nature, transporte le récit hors d’atteinte de l’objection rationnelle, dans le domaine de la dogmatique. En outre, à la différence de la démonstration scientifique, l’imaginé ne peut être reconstruit à partir du raisonnement et ne peut donc être connu que par transmission. Par ce procédé, les détenteurs de ce savoir confortent et reproduisent leur autorité : à l’égal des réserves de grains et du savoir vital, les savoirs artificiels ainsi construits prennent rang de patrimoine à la disposition des anciens.

Ajoutons ici une remarque de Charles Monteil (1977 : 349) : où faire habiter certains esprits imaginaires, comment les « habiller » et les faire agir sans les assimiler à des individus identifiables et reconnaissables, sinon en leur donnant l’apparence d’êtres a-sociaux (animaux, végétaux, monstres) ou désocialisés (comme les vieilles femmes sans descendance) afin de les situer adéquatement dans les relations évoquées par le récit ?

La nécessité de substituer des représentations aux objets, alliée à celle de soustraire le récit au rationnel, conduit donc à une forme d’expression désignée dans la littérature ethnologique sous le nom de symbolisme.

La portée des symboles sera différente selon qu’ils se référeront à des éléments spécifiques de la culture en cause ou à ce qu’il y a de commun à tout le genre humain (le corps et ses organes par exemple), selon qu’ils seront confinés à une société ou que certains se seront transmis jusqu’à la culture de observateur. Les premiers seront choisis en fonction de la perception culturelle et conventionnelle de ces objets dans la société en cause, et des relations dans lesquelles ils entrent. Perception qui varie selon les sociétés : ainsi la langue bifide du serpent, considérée dans certaines cultures comme symbolisant l’hypocrisie (« il a deux paroles »), sera symbole de fécondité dans d’autres (chez les Dogons, elle représente la tige de mil à deux épis ; Calame-Griaule 1965 : 196). Perception parfois différente pour un même groupe selon les circonstances (héritage d’un mythe relevant d’une période antérieure, d’autres cultures ou d’autres classes) ; ces mêmes circonstances pouvant conduire à une identité de symbole pour représenter des objets différents.

Dans une même société, cette diversité des symbolismes peut également être le moyen de préserver les savoirs « secrets ». Plusieurs interprétations symboliques, l’une triviale, connue de tous, l’autre réservée aux initiés, rendent les récits encore plus obscurs pour ceux qui ne connaissent des symboles que l’interprétation populaire. En ce qui concerne donc ces symboles puisés au réfèrent culturel, ce n’est que par une connaissance intime de la société, de l’enseignement qu’elle dispense à différents niveaux, que leur signification peut être apprise, comme le montre bien l’ouvrage de Calame-Griaule (1965) ((Ainsi que dans un autre domaine historique, les recherches érudites de M. DÉTIENNE (1970), entre autres.)).

Les symboles les plus susceptibles d’atteindre une portée « universelle » sont ceux qui touchent à ce qu’il y a de commun à tous les êtres humains : leur corps et ses fonctions. Ici, les mêmes analogies avec des objets ou des opérations de la vie courante peuvent se retrouver dans plusieurs cultures, encore que l’universalité de ces symboles soit loin être attestée. Ainsi, la manducation est tantôt assimilée au coït, tantôt au rapt, à la mise en esclavage ou à l’exploitation, etc.

Hormis certains cas de symbolisme connu ou sans équivoque (bien que l’ambiguïté puisse être partout), il est hasardeux sinon impossible de partir de symboles à référence culturelle relative ou d’une opposition supposée structurale pour comprendre le sens des récits dans lesquels ils interviennent. La compréhension de la production mythologique et légendaire exige le repérage de ce qui, dans l’ensemble social, étant exotérique (donc accessible à l’observation raisonnée), est le moins susceptible de variation, par conséquent le plus apte à se transmettre (en clair) de la pratique sociale vers l’expression culturelle. Le plus apte, corollairement, à susciter une production culturelle lorsque cette stabilité sociale est mise à l’épreuve.

Or, les données les plus stables, et dont les changements sanctionnent toutes les révolutions, sont les rapports sociaux. C’est à eux que s’attache la plus grande permanence en même temps qu’ils sont perpétuellement menacés par les contradictions internes au système social ; ils doivent être sans cesse idéologiquement réactivés. Ils perdurent en effet tout le temps que les conditions matérielles de la production et de la reproduction ne se transforment pas qualitativement, tout en étant contestés à chaque génération nouvelle (en raison des contraintes qu’ils imposent) et menacés par les contacts avec d’autres ensembles sociaux, tandis que toute perspective de transformation est contenue et retardée par les garants politiques du système social. Les rapports sociaux sont donc les plus à même d’imprégner la pensée sociale, de s’y fixer, de la fixer et de se retrouver en essence (et non pas de se refléter) négativement ou positivement au niveau de l’expression culturelle. Dans leur contenu en effet, les mythes, les légendes, les contes, traitent de ces rapports, soit qu’ils relatent leur création, leur négation ou leur absence, leur destruction, leur inversion, leur annulation ou leur conquête ; soit pour en faire l’apologie ou la critique ; soit enfin pour tirer les leçons de leur mise en cause.

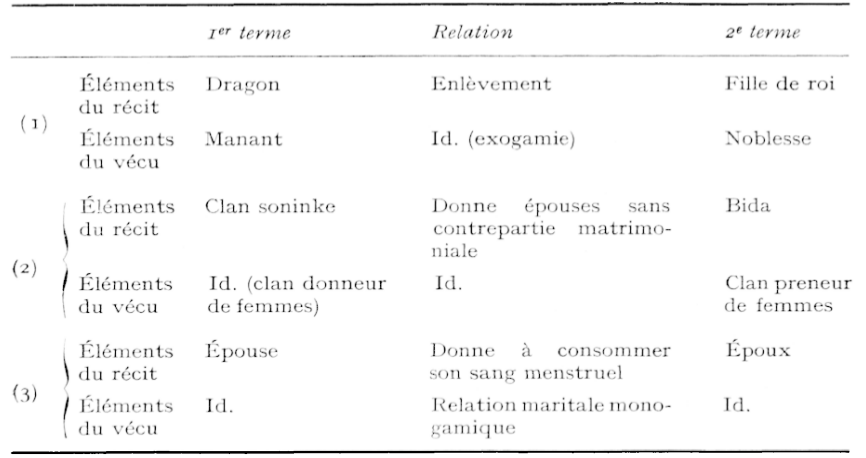

Si les récits se polarisent autour des rapports sociaux, ils tendent aussi à s’organiser autour d’eux. C’est au travers d’eux que les personnages et les objets sont associés ou dissociés. L’examen des relations décrites par le récit permet d’identifier les termes de ces rapports, même lorsque ces termes sont représentés par des symboles. Lorsque, à l’inverse, la relation est symbolisée, l’identification de ses termes permet de qualifier cette relation, car il y a rarement symbolisme à la fois des termes et des relations. Ainsi, lorsque le mythe dit qu’une femme donne à manger à son mari des feuilles souillées de son sang menstruel (Lévi-Strauss 1964 : 108), les termes du rapport (époux et épouse) indiquent la relation maritale : vouloir donner à manger une nourriture imprégnée de sang menstruel, c’est vouloir faire accepter les relations maritales sexuelles même en période de menstrues – revendiquer la monogamie ou contester la polygamie. À l’inverse, si un dragon enlève la fille du roi, l’enlèvement indique une violation de l’interdit de mariage, donc une différence sociale entre le roi (la noblesse) et le dragon, lequel n’ayant pas normalement accès aux femmes nobles, symbolise la classe des manants, des serfs.

Nous rejoignons donc les propositions intuitives de Lévi-Strauss sur l’existence de permanences dans la construction des récits, à cette différence majeure près que nous ne voyons pas ces relations comme la projection structurale d’un déterminisme mental universel (hypothétique et réductionniste), mais comme se rapportant spécifiquement à ce qu’il y de plus agissant et de plus pesant dans la société, et donc de plus apte à imprégner à la fois le contenu et l’organisation du discours.

En d’autres termes, nous procédons selon l’hypothèse que les récits mythiques et légendaires sont l’expression culturelle de l’intelligence historique et sociale que les peuples ont de leur société, de ses changements et de ses contraintes. Et non selon l’idée préconçue qu’ils ne sont que les supports inconscients d’un code trans-structural qui les mutilerait dans leur capacité créatrice.

La récurrence de thèmes mythiques d’une société à une autre proviendrait alors soit du fait qu’ils se sont formés dans des sociétés analogues ayant expérimenté des transformations historiques parallèles, soit de la survie de ces mythes dans le temps au-delà des conditions historiques de leur apparition (lorsque les sociétés ayant les mêmes mythes n’appartiennent pas une période comparable), soit de leur diffusion. La récurrence de thèmes mythiques à travers le monde et parmi les sociétés anthroponomiques est du même ordre que celle de l’organisation parentale observée et décrite par l’anthropologie. Cette récurrence n’est pas universelle, mais liée à des périodes de l’histoire. La méthode socio-culturelle d’analyse des mythes devrait montrer également que des mythes considérés comme semblables parce que mettant en scène des personnages comparables – l’ogre par exemple – peuvent appartenir en fait à des périodes distinctes, donc à des registres différents.

En résumé, compte tenu, d’une part, des préoccupations fondamentales qui dominent la vie des sociétés appartenant aux diverses périodes de l’histoire (et leur perception éventuelle par les différentes fractions sociales), d’autre part, de la nature des rapports sociaux actifs et de leurs fondements, les représentations symboliques doivent nous apparaître comme les effets d’une transposition, c’est-à-dire de la substitution à un élément du vécu d’une image ou d’un symbole associés à un type de relation, comme pourrait l’être dans cette réalité ainsi abstraite l’élément qu’ils représentent. L’identification des termes symboliques s’établirait donc à partir de la caractéristique des rapports sociaux dans lesquels ils sont engagés, et la nature des relations symboliques, par l’identification sociale des acteurs qu’elles engagent.

Cette démarche, qui préside d’ailleurs empiriquement à celle de beaucoup de déchiffreurs de mythes, révèle, à travers quelques thèmes mythologiques légendaires et fabuleux, une des obsessions masculines les plus lointaines.

Le mâle en gésine

La grande entreprise historique de l’homme (mâle) a été de s’emparer des fonctions reproductrices des femmes en même temps que de contenir le pouvoir qu’elles en tirent. À cette fin, tout a été utilisé : la violence, la guerre, l’éducation, l’esclavage, la loi, l’idéologie, les mythes.

Plusieurs de ces derniers en Afrique – peut-être ailleurs – racontent qu’autrefois les femmes dominaient la Nature : les animaux sauvages leur obéissaient et elles étaient maîtresses du monde, et des hommes. Un jour cependant elles commirent une erreur, ou une imprudence ; tous les animaux s’enfuirent et les femmes perdirent le pouvoir qu’elles tiraient de leur domination sur eux. Il est ainsi démontré que les femmes ont eu leur chance mais qu’elles n’ont pas su l’exploiter faute d’avoir été capables de maîtriser les forces qui établissaient leur domination. Ce que le mythe affirme c’est, en effet, l’incapacité des femmes à civiliser la Nature. La progéniture des femmes, lorsqu’elle leur est livrée, demeure à l’état animal ; la domination féminine ne s’exerce que sur des animaux sauvages (leurs enfants) qu’aucun acte de socialisation n’a su humaniser et retenir au sein d’une société féminine, donc désordonnée. L’ordre, la domestication du « fruit sauvage de la femme », la civilisation qui permettront la reproduction non plus seulement génésique mais sociale, seront l’apport décisif du héros civilisateur mâle ((Une variante de ce mythe dont je n’ai cependant pas retrouvé trace dans la littérature ethnographique (le mythe le plus proche serait celui des fibres rouges ; GRIAULE 1938 : 60-62) m’a été rapportée en pays Dogon. Autrefois, les femmes possédaient les masques (moyens du contrôle social) et dominaient les hommes. Un jour elles commirent une négligence et les hommes s’emparèrent de ces masques. Ceci se passait à Yugo. Les hommes de Yugo enseignèrent successivement le pouvoir des masques aux hommes des six autres villages dogon qui existaient alors, succession qui est répétée depuis à l’occasion de chacune des fêtes du Sigi. C’est en effet pour célébrer cette victoire décisive du sexe masculin que, tous les siècles (un « siècle » dure soixante ans) et pendant sept années consécutives, les hommes s’affublent de seins postiches, instruments de la fécondité qu’ils ont arrachés aux femmes, pour danser le Sigi entre eux.)).

Le mythe de la « mère dévorante », étudié par D. Paulme (1976), affirme également sans équivoque le rôle procréateur et civilisateur de l’homme, sans lequel la femme engrossée reste néanmoins stérile ((Une « mère-calebasse » dévore tous les êtres vivants à sa portée, dont le fils d’une femme seule. Celle-ci, avec l’aide d’une vieille, suscite un bélier qui d’un coup de tête brise la calebasse d’où se répand l’humanité.)). La mère esseulée est présentée simultanément, à travers deux personnages féminins, comme anti-sociale (la mère-calebasse dévore au lieu de nourrir) et incapable de protéger sa progéniture (l’autre mère se fait enlever son enfant par la calebasse). C’est l’intervention du mâle (le bélier) qui, par un rapport de pénétration forcé, libère les capacités procréatrices de la femme et « substitue un monde ordonné au chaos initial » (ibid. : 287). Paulme évoque à ce propos le ressentiment qu’éprouveraient les hommes devant les capacités fécondatrices des femmes ((CALAME-GRIAULE (1965 : 289) attribue la mauvaise humeur des hommes envers les femmes à l’inceste mythique de la mère originelle.)). Encore que cette remarque touche au fond du problème de la reproduction sociale, ce n’est pas seulement ce ressentiment ni « le désir d’échapper à la contrainte du mariage » ((Ceci ressortit à une condition sociale surmontée par l’esclavage comme nous le verrons plus bas.)) qui s’expriment à travers le mythe, c’est, surtout, l’affirmation par les hommes de leur rôle de géniteur vrai, assortie de la disqualification de la femme comme procréatrice (Michel-Jones 1978 : 31).

C’est aussi la genèse mythique de la domination masculine qui est présentée dans ces récits. Les mythes rapportés ci-dessus établissent tous l’inaptitude politique des femmes en les affligeant d’une culpabilité ou d’une incapacité démontrée qui leur dénient toute légitimité à exercer ou à partager le pouvoir.

Ces mythes sont-ils l’écho d’une époque où les femmes, en raison de leur vertu procréatrice, exerçaient une domination sur les hommes ? Ou, plus simplement, sont-ils la justification de leur infériorisation par rapport à une situation antérieure de relative égalité, lorsque leur progéniture n’était pas encore un enjeu ? Ne sont-ils pas aussi l’expression d’une inquiétude ou d’une mise en garde contre l’éventuelle conquête d’un pouvoir féminin fondé sur la fécondité ?

L’hypothèse d’un matriarcat originel, telle qu’elle été énoncée par Bachofen, discutée par Morgan et Engels, pourrait être la contrepartie académique de ce mythe, l’intuition d’une situation qui, même si elle n’est jamais advenue, n’est pas dénuée de vraisemblance.

Car parallèlement à cette mythologie court une croyance, celle de la femme forte, des guerrières et des gaillardes, des amazones, de femmes dont la force physique est formidable, égale sinon supérieure à celle des hommes (Samuel, 1975). L’avertissement que donnent ces récits semble clair : les femmes peuvent battre les hommes sur leur propre terrain et parvenir à les dominer ; ils sont un sage encouragement à la vigilance masculine, car en vérité la domination des hommes est labile. La force, l’habileté, les capacités guerrières, le courage, la ruse ne leur confèrent pas une supériorité décisive, car si les femmes peuvent éventuellement faire tout ce que font les hommes, elles peuvent en outre procréer. Quels que soient les moyens mis en œuvre par les hommes, ils ne combleront jamais cette incapacité. Inversement, la seule exploitation spécifique dont les femmes peuvent être l’objet est d’être frustrées du fruit de leurs entrailles, et utilisées comme reproductrices au bénéfice des hommes. C’est cette exploitation, à partir du moment où elle s’est instaurée historiquement, qui place les femmes dans la dépendance des hommes et entraîne toutes les autres formes d’exploitation et de domination. D’où l’importance d’en rechercher les traces et les conditions d’apparition (Meillassoux 1975).

Historiquement les hommes n’ont pas été préoccupés au même degré par la reproduction biologique et la progéniture des femmes. Lorsque, comme parmi les chasseurs-collecteurs, les hordes ((Le terme horde appliqué aux chasseurs a été reproché comme démodé ou péjoratif. C’est le destin, semble-t-il, des termes ethnologiques (comme de ceux appliqués aux femmes) que de s’imprégner avec le temps d’un sens dépréciatif (indigène, sauvage, tribu, garce, fille etc.), de telle sorte que leur emploi est jugé comme une adhésion à des préjugés ou des thèses dépassées. L’inconvénient de cette évolution est d’appauvrir continuellement le vocabulaire ethnologique. J’emploie donc ici le terme horde pour désigner un groupe non apparenté et relativement instable d’individus associés pour pratiquer ensemble certaines activités de chasse et de cueillette. Je préfère le terme horde à celui de bande, que je réserve pour désigner les groupes armés de « bandits », qui se manifestent à d’autres périodes historiques)) se constituent par la libre circulation des adultes des deux sexes (éventuellement mais pas nécessairement avec leurs enfants), les préoccupations relatives à la reproduction du groupe passent par son aptitude à attirer et retenir les membres des autres hordes. Le cycle de production en effet est court et ne s’articule pas sur le produit des générations précédentes ou suivantes. L’adhésion à une horde peut avoir lieu à n’importe quel moment de la vie d’un individu – puisqu’il n’y a pas d’investissements sociaux durables – sans se faire aux dépens des réserves ou du patrimoine de la collectivité. La gestion de la reproduction sociale par un contrôle direct sur la progéniture représenterait, dans cette conjoncture, un investissement d’une durée incompatible avec la notion prévalente du temps, car sans commune mesure avec la périodicité du cycle économique liée à des entreprises quotidiennes. Lorsque la progéniture n’est pas directement convoitée par les hommes, les femmes jouissent d’une position proche de la leur. C’est moins la polygamie que l’on observe, alors, que des accouplements successifs. La procréation est d’ailleurs un thème rare dans la mythologie des chasseurs-collecteurs, de ceux qui ne pratiquent ni agriculture ni pêche. Selon un mythe mbuti rapporté par Schebesta (1940 : 71), le dieu mbuti après avoir créé le premier homme « créa ensuite chaque homme à nouveau ». Cette conception mythique de l’individualisation des êtres écarte de l’idéologie sociale les notions de filiation et d’apparentement, et finalement même de procréation.

Mais lorsque les cycles économiques et saisonniers s’articulent les uns aux autres sur de longues périodes, comme c’est le cas dans les sociétés agricoles ((Ceci est particulièrement observable dans les sociétés pratiquant une agriculture de semence, et plus généralement lorsque les conditions de la production exigent l’identification des rapports sociaux, l’imbrication des tâches dans le temps, la transmission du savoir politique. Tout cela pouvant aussi s’accomplir par la cooptation et pas nécessairement par la filiation (à laquelle elle est d’ailleurs souvent idéologiquement associée).)), lorsque la survie et la longévité des plus âgés dépendent de leur contrôle sur le produit des plus jeunes, dès lors les femmes pubères ((Cf. supra, n. 1.)) et leur progéniture deviennent un enjeu.

Dans des groupes d’effectifs restreints comme ceux qui se livrent aux activités agricoles, le sex ratio n’est pas constant et les irrégularités démographiques doivent être sans cesse corrigées. Si chaque groupe tend à garder pour lui ses femmes pubères – et il en est ainsi aussi longtemps qu’un accord pacifique n’est pas atteint entre un nombre assez élevé d’unités sociales –, le seul moyen de compenser ces déséquilibres est le rapt de femmes étrangères. Les femmes devenant un enjeu, elles doivent être épargnées dans les conflits et protégées contre les entreprises des voisins. Les hommes par contre, dont les capacités fécondantes sont abondantes et donc plus facilement remplaçables, peuvent être exposés au risque mortel de la guerre. Ainsi se trahit leur moindre valeur sociale. Cette infériorité masculine est dissimulée par sa conversion en une autre valeur, la valeur « morale », le courage. Dévalorisé comme agent naturel de la procréation, l’homme est néanmoins réputé « valeureux ». Par ses « courageuses » entreprises, il se fait le pourvoyeur des agents de la reproduction, devenant donc le véritable reproducteur social. Instrument décisif de la reproduction, le mâle guerrier en vient ainsi à être plus estimé que la femelle passive, au point que lorsqu’il faut tuer les enfants surnuméraires, comme dans les cas de naissances gémellaires, les filles sont sacrifiées de préférence aux garçons (Fabietti 1979). Le déficit de filles étant ainsi aggravé, la guerre est rendue plus nécessaire encore pour en contrebalancer les effets ; la position dominante du guerrier est ainsi entretenue par rapport à toutes les autres catégories sociales et plus particulièrement aux femmes. L’autorité que l’homme tire de sa fonction de reproducteur social, conquise et exercée toutefois au péril de sa vie, devient hégémonique. C’est dans ces sociétés que l’on voit fleurir ces mythes qui décrivent la genèse de l’espèce humaine comme procédant de la parturition ou même de l’accouchement d’un être masculin (Chagnon 1968 : 48 ; pour les Yanomamön, les premiers êtres humains sont tous mâles).

Ce mode de reproduction sociale par la violence pourrait être à l’origine historique de la soumission séculaire des femmes. Le cheptel féminin de la collectivité doit être mis à l’abri des convoitises des groupes rivaux, les femmes nées dans le groupe doivent être protégées. Plus leur qualité de cheptel s’affirme, plus elles sont recluses. L’image de la femme est liée à celle du foyer auquel ses organes sexuels sont parfois symboliquement assimilés. Les femmes sont ainsi largement écartées des activités guerrières auxquelles leur participation ferait perdre tout profit ; on ne peut prendre le risque, en les associant à des opérations de rapt, de perdre autant sinon plus de combattantes qu’on est susceptible de ramener de prisonnières. Les femmes ne sont donc pas physiquement entraînées au combat. Quand bien même elles sont susceptibles de développer une force physique considérable par l’exercice des activités domestiques, elles ignorent les techniques spécifiques de la guerre : leur faiblesse « naturelle » s’enracine dans une lointaine et durable éducation.

Lorsque les activités agricoles l’emportent sur toutes les autres et que l’homme acquiert plus de valeur comme producteur que comme guerrier (et que sa vie doit davantage être ménagée), il faut la paix. La paix, c’est-à-dire une circulation ordonnée des femmes pubères entre des cellules socio-économiques toujours trop restreintes pour se reproduire à partir de leurs propres effectifs. La paix est aussi le déclin des chefs-guerriers au profit des sages, c’est-à-dire d’une autorité capable de négocier les rapports matrimoniaux, les promesses, les fiançailles, les mariages et les dévolutions de paternité. En d’autres termes, au profit d’un pouvoir susceptible de gérer la reproduction au niveau politique et non plus militaire.

Dans ces sociétés domestiques où l’enchaînement des générations est fondamentalement lié à celui des cycles agricoles, à la redistribution des grains et des producteurs, à la conservation et à la transmission des réserves et de l’autorité, s’épanouissent les thèmes de la fécondité et de la procréation. Les femmes ne sont plus des proies ((Encore que la persistance symbolique du rapt puisse perpétuer l’image du mâle comme agent social de la reproduction et gardien de la femme.)) mais des biens fongibles dévolus aux partenaires matrimoniaux en fonction de leur inscription précise – définie par leur âge et le réseau des promesses – dans un cycle d’échanges multilatéral. Au-delà de leur capacité génitrice, elles sont aussi le gage des alliances et des allégeances. Elles doivent rester disponibles pour ces tractations extérieures destinées à construire un réseau politique vital et indestructible. Elles doivent accepter le partenaire choisi pour elles, la polygamie qu’exige le système de redistribution matrimoniale, l’exil qu’impose la virilocalité et, en premier lieu, l’abandon de tout droit sur leur progéniture dont le destin appartiendra aux hommes ((Le mythe de la découverte du tabac rapporté par LÉVI-STRAUSS (1964 : 108) semble être l’évocation de quelques-uns de ces thèmes : contestation féminine de la polygynie (cf. supra : 363) ; affirmation de la filiation paternelle (le fils trahit sa mère au bénéfice du père qui, en retour, le nourrit) ; victoire de l’homme sur la femme par l’usage de techniques masculines liées la chasse ; constitution autour du tabac – contrepartie, mais docile, de la femme vaincue – d’une société d’hommes sans rivalité.)). Si la force n’est pas utilisée contre elles, elles sont soumises par le truchement des contes, des croyances, des mythes et des rites, au terrorisme religieux, aux superstitions, aux affres de la culpabilisation. Leur vie sexuelle est surveillée, contrôlée. Le plaisir sexuel qui pourrait mener à d’intempestives passions amoureuses leur est dénié, l’attirance sensuelle est fustigée et les organes susceptibles d’éveiller chez elles un désir contraire aux exigences dictées par leur insertion dans le cycle matrimonial sont mutilés. Mutilation symbolique, encore, que le voile qui « défigure » la femme afin que ses traits ne puissent susciter une passion ou une aversion contraires aux plans matrimoniaux. Les femmes trop belles, dont les attraits risquent de perturber les politiques conjugales, ne sont-elles pas réputées « fatales » ou « sorcières » ?

La paternité, lien presque strictement légal, est substituée au lien naturel de la maternité. Le père est inventé. Pour renforcer sa position précaire, il est fait dieu. La mythologie le place à l’origine de toute création : il devance la femme dans la genèse de l’espèce, ou bien il intervient de façon décisive pour maîtriser les désordres de la parturition féminine.

Dans la pratique, la supériorité de l’homme est construite à travers l’éducation. Alors que les garçons sont invités à sortir, courir, grimper, résister aux intempéries, conquérir la brousse hostile, affronter les animaux, les filles apprennent leur faiblesse, la peur des souris et des insectes, la crainte des éléments et des êtres surnaturels. L’homme se réserve les domaines qui exigent la maîtrise de l’environnement, tels la chasse ou le défrichement. La brousse qui cerne le village et qu’il fréquente, contrairement aux femmes, est réputée dangereuse, patrouillée par des êtres monstrueux placés en sentinelles pour garder les femmes au village. Les masques, gardiens terrifiants de l’ordre social, sont exclusivement manipulés par les hommes dans le but de discipliner les femmes, tout comme les enfants et les étrangers dont elles combinent les faiblesses.

À l’égard de la procréation, l’attitude convenable des filles est l’obéissance, la passivité. Comme la terre dont on en fait le symbole, la femme doit recevoir la semence passivement et la nourrir en son sein – car ce n’est pas la terre qui est comparée à la femme pubère, mais la femme qui est invitée à se comporter comme le limon.

Dans la société patrilinéaire domestique, les frères sont associés, ils forment une séquence sociale, ils se succèdent les uns aux autres, parfois décident ensemble Ce n’est jamais le cas des sœurs qui sont dispersées dans les villages de leurs époux. Les femmes ne sont pas un vecteur social : même dans la société matrilinéaire, elles ne le sont qu’à titre de truchement entre deux hommes. Aussi lorsque dans un mythe des sœurs se présentent ensemble, c’est qu’elles ont surmonté la malédiction de la dispersion et de l’atomisation ; qu’elles sont parvenues à conjuguer leurs forces, donc qu’elles représentent un danger pour les hommes (c’est ainsi que j’interprète le mythe fipa rapporté par Willis s.d.).

Cette population que la femme nourrit dans ses flancs, comment sera-t-elle accueillie ? La naissance étant, sous le gouvernement des hommes, un phénomène masculin, elle n’est positive que si elle est conforme aux normes. Une fois enceinte, une femme n’a qu’une alternative : accoucher ou avorter, selon ce qui attend la mère et l’enfant. Même dans la société domestique, dont la devise est croissez et multipliez, si l’enfant ne s’insère pas dans les réseaux conventionnels de la filiation masculine, la femme cherchera à s’en débarrasser. Les avorteuses sont complices des femmes, car femmes elles aussi. Aux yeux des hommes, elles agissent contre l’ordre moral confondu avec l’ordre naturel des choses : elles sont sorcières car elles restituent aux femmes une part de maîtrise sur leur capacité de reproduction.

Domestiquer les femmes n’est pas assez pour les hommes : bien qu’ils parviennent à gérer la reproduction, ils ne créent pas d’êtres humains. Au royaume Bamum (Tardits 1980 : 671), les esclaves du roi sont assimilés à ses fèces. Cette comparaison ne traduit pas le mépris, mais signifie qu’ils sont « sa propre matière », sécrétée par lui-même. À la manière, sans doute, des guerriers de Segu qui disent de leurs captures qu’elles sont « le prix de leur vie ».

La résurgence, dans une société de classes, du rapt vicinal, c’est l’esclavage. L’esclavage est le substitut masculin de la maternité, un mode exclusivement viril de reproduction. Le chasseur d’esclaves se constitue une dépendance sans épouses ni affins, dans une liberté masculine absolue. L’esclave re-naît dans la société de son capteur avec un nouveau nom et de nouveaux « parents ». À Segu, des villages entiers étaient ainsi repeuplés de captifs royaux reconstitués en lignages fictifs. L’esclavage réalise un des rêves de homme, celui du mâle procréateur et auto-reproducteur.

La contrepartie de la ré-création de la vie par l’esclavage, par l’intromission sanglante de la lame dans le corps d’autres hommes, exige parfois du guerrier la renonciation à une descendance parentale. Chez les Soninke – où les privilèges de la puissance sont souvent assortis de menaces immanentes –, le brave, voulant jouir du philtre qui fera de lui un héros en le protégeant des projectiles de l’adversaire, est voué à une mort stérile sans descendance.

La notion scatologique que le roi bamum propose de l’esclavage suggère ainsi que la défécation représente la volonté masculine de procréer. Parmi les Senufo, l’hyène semble symboliser le mâle non socialisé, non intégré, l’étranger non marié qui ne peut donc que déféquer sa progéniture mort-née la nuit, au village (JAMIN & BOUTIN 1977) ((D. SAPIR (1977 : 12) perçoit clairement chez les Diola Kujamaat un rapport naissance/défécation, mais qui apparaît plus comme une transposition que comme une opposition.)). L’hyène est, dans ce conte, située hors des rapports sociaux ou, si l’on préfère, dans un rapport nul : celui de la solitude, expression de l’asociabilité. Or, on sait que dans les sociétés domestiques d’Afrique, un étranger n’est accepté ou ne peut trouver femme dans un milieu situé hors parenté que s’il présente des témoins ou cautions qui répondent de la conformité de son appartenance. La non-appartenance entraîne donc la stérilité, l’oisiveté, le parasitisme. L’hyène, animal réputé solitaire mais souvent observé la nuit près des villages, symboliserait l’individu esseulé, l’étranger sans caution, vainement en quête d’une insertion sociale, voué à s’approprier les proies et les petits des autres hyènes.

L’hyène semble être aussi, dans les contes dogon, l’adulte immature, capable ici de procréer, mais père et époux ridicule. Pour Calame-Griaule et Ligers (1961 : 109-110), l’hyène, « personnage mâle, incarne l’animalité, la vie sauvage et la stérilité, le monstre solitaire castré et en vaine quête de la femelle » (cependant, la défécation de ce personnage ne serait, pour ces auteurs, qu’un « signe de peur panique », destiné à faire rire et non pas le symbole de l’accouchement stérile). Chez les Chaga, rapporte Michel-Jones (1978 : 75), les hommes adultes sont censés ne pas déféquer.

Si, comme l’affirme Freud, dans la société capitaliste l’argent est, au niveau du subconscient, associé aux fèces, cela pourrait signifier aussi que la richesse est perçue par le bourgeois non seulement comme sa création, son produit, mais, beaucoup plus explicitement, comme le vecteur fécond de sa reproduction : « Rappelle-toi que la puissance génitale et la fécondité appartiennent à l’argent », s’écrie Benjamin Franklin (in Miquel 1971 : 100). La classe bourgeoise, comme toutes les classes dominantes, ne se reproduit génétiquement pas par elle-même. Elle se procure un contingent indispensable de femmes, puisées dans les classes « inférieures », par attrait de l’argent, instrument de séduction et par là agent de reproduction.

Les femmes esclaves ainsi « produites » seront la fois des enfants obéissantes et des épouses dévouées. Elles font, notoirement, de meilleures compagnes : elles n’ont pas de famille susceptible d’intervenir dans leur vie conjugale ou chez qui se retirer en cas de conflits. Leur progéniture appartiendra sans partage au maître. L’esclavage contourne ainsi la contradiction entre le mariage et la reproduction. Dans la société à base domestique, la famille est la structure indispensable à la reproduction ordonnée des individus par l’élève et l’éducation. Mais les filles restent le produit et l’actif de leurs apparentés. Mariées, elles leur demeurent étroitement liées. Pour l’homme, se marier – même selon les règles que prescrit l’accaparement de la progéniture et qu’il a lui-même édictées – c’est aussi s’encombrer d’affins, composer avec un beau-frère qui intervient dans l’éducation de ses neveux maternels, avec une belle-mère qu’il faut à la fois éviter et se rendre propice par des cadeaux. L’orpheline est plus appréciée, quand bien même sa descendance sera affaiblie pour n’appartenir qu’à un seul lignage – ce qui n’est pas qu’un désavantage pour le père dont l’autorité est encore plus absolue. L’esclavage fournit des orphelines en nombre et les princes souvent les préfèrent comme mères de leurs héritiers

Pour tirer parti au mieux de l’esclave, la formule la plus profitable est de ne le prendre à sa charge que pendant sa vie active et de s’en débarrasser dès qu’il est trop vieux en le remplaçant par un autre captif déjà en âge de travailler. Car laisser les esclaves avoir des enfants librement absorberait la totalité du surproduit (Meillassoux 1977). C’est pourquoi l’esclave n’a en principe aucun droit de paternité. Il est ni un homme ni un mâle ; il sera donc dépourvu de descendance, sinon biologiquement, toujours socialement. Le symbole vivant de l’esclave est l’eunuque. Ce n’est pas pour la seule sauvegarde de la vertu du sérail que tant d’esclaves ont été castrés. Dépourvu des moyens de s’infiltrer dans les arches de la parenté et de créer des héritiers jaloux et menaçants, l’eunuque est, dans les sociétés dynastiques, le familier préféré des souverains. La castration est la sanction infligée de préférence à l’esclave parce qu’elle réalise concrètement sa condition vraie, celle de non-père, de non-citoyen, incapable de s’installer dans les seuls rapports civilement reconnus de la parenté.

Il est clair que dans la société domestique, la dévoration d’autrui, au contraire de la sustentation qui est acte parental par excellence, exprime un rapport anti-social. Elle sera donc le comportement présumé d’êtres extérieurs à l’ensemble socialisé, celui des non-hommes (hommes au sens d’êtres civilisés appartenant la société civile). Ces non-hommes sont de deux sortes : les sorciers voisins qui mangent les autres en esprit ; les cannibales étrangers, habitant hors des zones socialement reconnues, qui les mangent en chair et en os. Sur le plan de l’imaginaire les uns et les autres se confondent parfois : le sorcier, personnage indigène, se mue en ogre dès qu’il est placé hors de l’espace socialisé. Ainsi, dans le cas du personnage dit de l’ « ogresse » (Paulme 1976 : 242 sq.), celle-ci est placée la fois hors des rapports sociaux par son comportement dévorant et hors des lieux socialisés dont les limites sont marquées par la présence d’animaux domestiques ensauvagés – que le héros redomestique en les nourrissant. Quitter son groupe pour accepter de s’associer avec ces étrangers absolus, c’est s’exposer à disparaître. L’alliance matrimoniale hors de l’ensemble socialisé, donc sans réciprocité, équivaut pour la communauté à une perte de substance ((Cf. F. HÉRITIER (1978 : 137) : « Et toutes ces fillettes […] si vous ne voulez pas les échanger entre vous, elles disparaîtront, elles vont partir dans les villages voisins. Les enfants qu’elles mettront au monde, ils s’en viendront flécher vos enfants. » Admonestation du conseil de village de Dalo en pays Samo.)).

Dans un autre contexte historique, le symbole de l’ogre se transforme. Le privilège des seigneurs et des rois est de « manger » leurs sujets. C’est ce terme qu’emploient plusieurs populations en Afrique pour qualifier l’exercice du pouvoir ((Cette association est brièvement notée par PAULME (1976 : 276) à propos d’un conte zaïrois.)). « Manger », c’est-à-dire exploiter les familles jusque dans leurs forces vives, dans la chair de leur chair. « Manger », c’est surexploiter, agir jusque sur les conditions de la reproduction sociale ou physique des communautés. Le servage et les formes d’exploitation assimilées exigeaient une limitation de la reproduction démographique des familles des cultivateurs asservis, contraintes, en remettant une part de leur produit, de renoncer à une partie de leur progéniture par avortements, abandons d’enfants, infanticides (Meillassoux 1978). Ainsi l’image du maître, du seigneur, devient-elle pour les asservis celle de l’ogre dévoreur d’enfants. Par le biais de ses prélèvements sur le maigre surproduit du serf, le seigneur mange les enfants que le serf ne peut nourrir, il dévore dans le ventre de la mère ceux dont elle a avorté, ou le Petit Poucet et ses frères qu’elle a abandonnés avec la complicité de son mari. L’ogre se nourrit de chair fraîche, c’est-à-dire vivante, de cette vie qui aurait dû renouveler, « rafraîchir » le foyer du serf. Le rapport d’exploitation caractéristique de ce mode de production s’exprime clairement dans l’acte de dévoration et les termes de ce rapport sont à peine transposés. Parce que le servage et les formes d’exploitation assimilées imposent, pour être productifs, une limitation démographique de la croissance des classes exploitées, celles-ci ne peuvent avoir leur content d’enfants.

Ici encore intervient la « sorcière » avorteuse qui permet au serf d’aller au-devant de la disette. Ici encore subversive, elle sera pourchassée, persécutée, brûlée et investie de pouvoirs maléfiques propres à détourner d’elle les autres femmes (Michelet : 1861). L’ogre est l’image que le peuple se donne de l’exploiteur, image humaine et non animale, mais image d’hommes se comportant comme des bêtes. Image dans laquelle on ne reconnaît pas d’emblée les preux chevaliers et les rois emplumés que donne à admirer la légende des chantres laudateurs des grands. Mais l’identification est claire en ce qui concerne les seigneurs des Carpathes qui se nourrissent de sang frais et que les paysans voient sans équivoque sous les traits du vampire.

Selon un mythe légendaire soninke (Mali), lorsque Jabe Sise et ses compagnons parvinrent au Wagadu, terre promise, ils trouvèrent Bida le serpent naja, vivant dans un puits et maître des lieux. Pour leur permettre de s’installer, Bida leur réclama cent vierges chaque année. On transigea à une jeune fille par an. En contrepartie, le serpent promit une pluie d’or annuelle et Jabe reçut le commandement des affaires de la cité et des armées. Lorsque ce fut au tour de Siya Yatabare d’être offerte à Bida, son amant Mahamadu Kote trancha d’un coup la tête du serpent, sortie du puits pour prendre Siya dans un grand éblouissement de lumière. Avant de mourir, Bida se vengea en proclamant le tarissement de l’or et de la pluie. Chassé par les siens, Mahamadu Kote se réfugia auprès de sa mère qui affirma pouvoir nourrir tous les Soninke du produit de ses silos de mil ((Dans la société soninke, les femmes ne cultivent pas mais reçoivent le produit des cultures de leurs fils célibataires. C’est par ces ressources qu’elles suppléent aux insuffisances des greniers masculins.)).

De cet événement datent la dispersion des clans et la perte de la puissance politique des Soninke par la fin de leur identification avec un État. De là daterait aussi l’interdit de inceste, car l’amant de Siya aurait été son parent. Mais la mort de Bida marque également la conquête par les clans soninke de leur liberté et de leur individualité politiques. Le rapport établi entre le serpent Bida et les gens de Jabe Sise était un rapport de prestation unilatérale d’épouses de la part des seconds au profit du premier. Rapport institutionnel très répandu entre clans dits preneur et donneur de femmes, généralement noué, dans la pratique, entre un groupe pré-établi, maître du sol, et un groupe nouveau venu accueilli par le précédent. La nature du rapport est explicite et permet l’identification des parties en cause : d’un côté donc, le groupe soninke ; de l’autre un clan ou une classe puissants symbolisés par Bida, ce serpent qui vit sous terre, c’est-à-dire l’occupant enraciné dans les lieux, le maître du sol à qui les nouveaux arrivants doivent préséance et prestations ((Le symbole du serpent comme maître des lieux semble assez répandu en Afrique de Ouest (cf. CALAME-GRIAULE 1965 : 160).)). Cette classe est en outre maîtresse de la richesse fécondante, l’or, assimilé à la pluie et, dans le contexte historique du mythe, au commerce, une des grandes activités du Wagadu, dont le tarissement entraîne « sécheresse » et famine. Les nouveaux venus obtiennent une part de ces richesses et la gestion politique et militaire : la maîtrise de la reproduction sociale que Bida s’arroge n’a en effet besoin de s’assortir d’aucun autre pouvoir pour être agissante. C’est contre ce privilège, ressenti comme insupportable, qu’une révolte éclate, révolte individualisée à travers l’acte romantique mais sans lendemain du héros. Le récit relate donc un changement majeur dans l’histoire des Soninke, le renoncement aux gains du commerce et au pouvoir centralisé, le repli sur une économie domestique symbolisée par les silos de la mère et conçue comme plus apte à prévenir la famine que l’économie marchande.

L’histoire du conflit entre les Tiginanu et les Masinanke de Tishit, ville marchande saharienne proche du Wagadu, est la réplique temporelle et récente du mythe. Les Tiginanu avaient imposé leur pouvoir aux Masinanke, mais ils les avaient laissés s’occuper des affaires de la ville ; ils s’étaient arrogé par contre un droit de cuissage sur les jeunes épousées masinanke. Cette prégorative devint bientôt insupportable aux Masinanke qui, s’alliant avec les esclaves, se révoltèrent ((Un exposé plus complet de ces événements doit paraître prochainement. Le droit de cuissage est tout à fait exceptionnel en Afrique )). Une famine survint peu après et les Masinanke furent contraints de se disperser.

Dans les deux cas, c’est un problème relatif au contrôle social de la reproduction qui est à l’origine d’une transformation radicale des conditions d’organisation politique et économique. Dans le cas du mythe, le clan preneur de femmes exerce par ce biais une prérogative qui semble dépasser toutes les autres. Cette domination est à l’origine de la révolte, qui se solde historiquement par la constitution de petites formations politiques où les rapports matrimoniaux sont régis selon les normes prévalant dans les sociétés domestiques.

Le parallèle avec les événements historiques de Tishit soulève une question : le droit de cuissage du seigneur est-il l’héritage féodal de l’emprise de Bida sur la reproduction ? Ce droit n’est pas en effet un privilège érotique et paillard qui permettrait au seigneur de prendre son plaisir avec les jeunes serves de son fief (pourquoi ne concernerait-il que les vierges et seulement à la veille de leur mariage ?). En fait, par la défloration de la mariée, le seigneur revendique, activement ou conventionnellement, la primogéniture de ses serfs. Il se pose ainsi comme le père putatif de tous les premiers-nés de son fief sur lesquels il se réserve d’exercer un droit de préemption.

Situation voisine de celle rencontrée dans ces sociétés despotiques où le souverain s’entoure d’un corps d’esclaves dont les premiers-nés lui reviennent parce que leurs géniteurs lui doivent leur compagne, et parmi lesquels il puise pour reconstituer le même corps, y versant les garçons et leur donnant les filles comme épouses.

Le dragon qui enlève les jeunes princesses n’est pas la résurgence moyenâgeuse du serpent preneur de femmes ! Il en serait plutôt la déformation, récupérée par l’aristocratie médiévale. La forme est changée : il n’est plus ni phallique ni resplendissant ; il est vilain, griffu et dentu ; il n’use pas d’autorité pour exiger ses proies mais fond sur elles à l’improviste ; il crache le feu ; il ne vit pas à demeure mais se réfugie dans les rocs des montagnes ou dans les marais fétides ; son principal ennemi est le noble roi, qui offre sa fille en prime au valeureux héros qui l’en débarrassera.

Non ! Cette fois le dragon n’est pas l’image du maître ; il est celle que l’aristocrate se fait du peuple en jacquerie, du peuple qui se bat avec des faux et des épieux, se soulève à l’improviste, brûle les châteaux des seigneurs, se replie dans les montagnes ou les marais inaccessibles aux destriers des preux ; qui ose surtout enlever des filles au sang bleu et leur infliger la pire des avanies : coucher avec un vilain. Contre ces êtres si totalement laids, ig-nobles, et vils comme leur nom l’indique, le seigneur mobilise l’ardeur des héros en leur donnant, parmi d’autres tâches, celle de faire cesser cette hypogamie susceptible de provoquer l’extinction de la race, comme la révolte victorieuse des paysans provoquerait l’extinction de la classe ((Il est assez remarquable que La Jacquerie de Prosper Mérimée (1860) illustre clairement tous ces thèmes. Notons que le héros qui délivrera la princesse peut dans les contes appartenir au peuple car, devant ce si grand danger, il est bon de provoquer la division chez l’ennemi. Dans la réalité une telle mésalliance était hautement improbable.)).

De même que la sorcière est l’image que l’on donne à abhorrer de la femme libre, le dragon est l’image haïssable que l’on offre au peuple de lui-même. Lorsque la filiation, les cycles matrimoniaux et la stratégie concourent tout la fois à restreindre le choix des époux, la femme est condamnée à demeurer une étrangère dans la maison de son mari. L’amour semble difficilement compatible avec la reproduction. Selon de nombreuses légendes maninka et bamana, les femmes sont la fois les alliées les plus sûres de leurs parents masculins et les ennemies potentielles les plus dangereuses de leur époux ((Cf. les textes de AMSELLE (infra, pp. 381-433) et BAZIN (infra, pp. 435-483).)).

Parce qu’elle vient d’une famille étrangère, l’épouse est toujours suspecte de trahison. Exilée de chez les siens à qui elle doit rester loyale, étrangère chez son époux qui s’en défie, l’épouse, malgré le tableau idéalisé qu’on en fait parfois, est toujours traitée en métèque.

De la soustraction de la procréation à l’amour, reste le plaisir seul. Les prostituées, hétaïres et courtisanes dissimulent ou prétendent ignorer leur capacité féminine de procréation. Les rapports s’engagent avec elles sur une base strictement bilatérale, sans implications d’affinité ni de paternité. Elles sont l’image de la femme conquise par les armes ou par la richesse, le repos du guerrier : elles sont le complément des rapports conjugaux, le substitut à l’amour que l’homme a rendu impossible.

L’envers de la prostituée, c’est la vierge. Elle non plus ne procrée pas, elle aussi jouit de privilèges par rapport la femme épouse et mère. Si elle ne partage pas le butin des guerriers et des bourgeois, elle a l’oreille des dieux. Les fées sont vierges et elles peuvent changer l’ordre des choses. Non à la manière des « sorcières » par la subversion des règles masculines, mais au contraire au profit de l’homme des classes supérieures. Une des principales entreprises des fées semble être d’encourager l’hypergamie, d’approvisionner la noblesse – les princes « charmants » ou dépeints comme tels – en jolies « garces » ((Les filles en âge d’être mariées, cf. n. 22.)) et tendres bergères des basses classes, qui contribueront, en ayant « beaucoup enfants », à la saine reproduction de l’aristocratie par ailleurs empêtrée dans ses règles de mariage dynastiques et létales. Dans les sociétés de classes, la mobilité sociale, plus ouverte pour les plus jolies filles, joue au détriment des hommes des classes dominées.

Paradoxalement, c’est en se tenant à l’écart de tout ce qui fait le pouvoir mâle et noble que l’Église médiévale va se faire le meilleur défenseur de la domination masculine et de l’ordre procréateur. Lorsque l’ordonnancement matrimonial de la vieille société patriarcale est porté à son extrême, le contrôle de la filiation, qui s’exerce par la coïncidence de la fécondation et de la filiation, exige chasteté et virginité hors mariage des garçons et des filles. Vertus contraignantes et inhumaines donnant prise à une répression morale et physique qui crée le mal (le péché) pour imposer le remède (le prêtre). La femme surtout en est victime, elle dont la maternité hypocritement louée passe nécessairement par « l’acte de chair » honteusement fustigé. La femme, pour remplir sa fonction procréatrice, sera nécessairement souillée de la semence « polluante » de l’homme et donc toujours « pécheresse ». Comment réconcilier cette morale avec la naissance charnelle du Christ sinon par le mythe de la naissance virginale qui fond la maternité, acte animal, avec la virginité, vertu céleste ? Le mythe de Marie prouve ainsi qu’il est possible à l’élue de Dieu, mais toujours impossible aux femmes, d’atteindre à cet idéal.

En s’infligeant à eux-mêmes la chasteté perpétuelle et le célibat, les prêtres se désignent aux dynasties comme leurs eunuques, comme eux placés à l’écart des intrigues de la parenté et comme eux dignes de toutes les confiances et familiarités. La cooptation leur permet de se reproduire en puisant dans la démographie désordonnée du Moyen Âge. Les « pères », les « fils », les « frères » et les « sœurs » se recréent dans cette « parenté » artificielle, mais combien plus efficace parce que débarrassée des contingences de la nature.

Châtré par vertu et gardien de la morale reproductrice des grands, le clergé se sert de cette dernière comme moyen d’édifier sa propre puissance, tant en essayant d’enfermer la classe dominante dans sa propre éthique, qu’en asservissant le peuple dans des contraintes répressives fondées sur la coercition des impulsions les plus profondes. L’Église catholique ne justifie sa fonction auprès des classes dirigeantes qu’en se faisant l’agent sourcilleux de la reproduction au profit du mâle, veillant à ce que les femmes n’en deviennent les maîtresses par l’avortement ou la contraception, et à ce que les règles de la filiation masculine soient sauvegardées.

Dieu n’est-il pas, de par la vertu des mythes chrétiens, à la fois le Père et le Fils de l’Homme ?

Paris juin 1979.

Références

AMSELLE, J.-L., éd, 1979, Le Sauvage la mode, Paris, Le Sycomore.

BAZIN, J., 1972, « Symbolique du pouvoir et politique du récit », Communication au Colloque Anthropologie et histoire : les sources orales, Bologne, déc., 17 p. multigr.

BENVENISTE, E., 1969, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, Éditions de Minuit, 2 vol.

BERNARDI, B., PONI, C. & TRIULZI, A., 1978, Sources orales. Anthropologie et histoire, Milan, Franco Angeli, 497 p.

BERTAUX, D., 1977, Destins personnels et structures de classe, Paris, Presses universitaires de France.