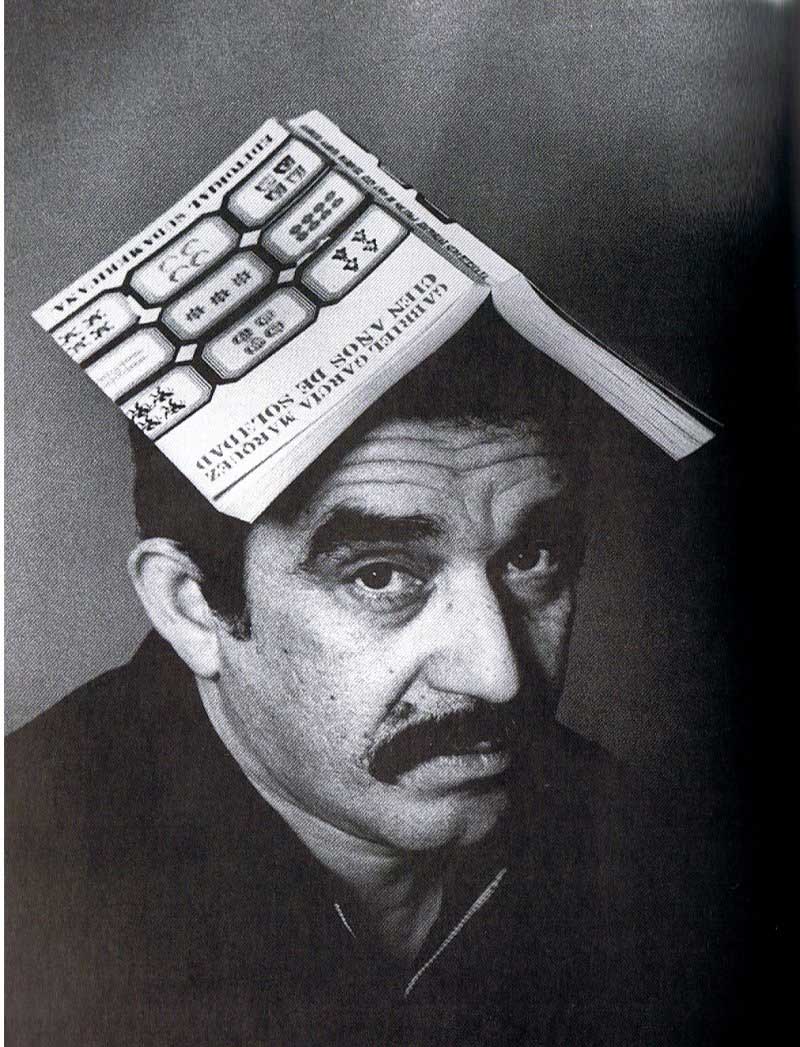

Au milieu de l’âge des trois mondes (1945–1989), le roman paraissait mort, exténué. Au sein du premier monde, capitaliste, il se réduisait à des formalismes de plus en plus arides à côté d’une industrie produisant des fictions convenues. Au sein du second monde, communiste, les conventions officielles du réalisme socialiste étaient ritualisées à l’intérieur d’une forme de littérature populaire didactique. Du gel de cette guerre froide littéraire surgit Cien anos de soledad (Cent ans de solitude, 1967) de Gabriel Garcia Marquez, le premier bestseller international issu d’Amérique latine et peut-être le roman le plus influent du dernier tiers du XXe siècle. Dans son sillage émergea une nouvelle conception du roman mondial, avec Cent ans de solitude en guise d’avatar, le troisième monde en guise de terre d’accueil, et un réalisme magique vaguement défini en guise de volet esthétique ((La traduction anglaise de Gregory Rabassa (1970) eut une immense influence dans la rupture avec les formalismes qui dominaient le modernisme officiel du monde des lettres états-uniens ; en URSS, la traduction en littérature étrangère en fit un modèle pour les écrivains essayant de rompre avec le réalisme socialiste bureaucratique. Katerina Clark, The Soviet Novel : History as Ritual, Chicago, University of Chicago Press, 1985.)).

À l’instar de la musique du monde, le roman mondial est une catégorie dont il faut se méfier ; si elle permet dans un premier mouvement de donner à voir la géographie transformée du roman, elle constitue également un outil marketing qui aplanit des traditions régionales et linguistiques distinctes au sein d’une unique tendance mondiale cosmopolite, avec le réalisme magique servant d’esthétique de la globalisation, qui s’est souvent avéré être un signifiant aussi vide et artificiel que le modernisme et le réalisme socialiste qu’il supplantait. Il s’agit néanmoins d’une vérité historique dans le sens où il existe des liens entre les écrivains qui constituent maintenant le canon émergent du roman mondial – des écrivains aussi différents que García Marquez, Naguib Mahfouz, Nadime Gordimer, José Saramago, Paule Marshall et Pramoedya Ananta Toer – en ce que leurs travaux respectifs prennent leurs racines au sein du remarquable mouvement littéraire international qui émergea vers le milieu du vingtième siècle sous les mots d’ordre de la « littérature prolétarienne », du « néoréalisme », et de l’écriture « progressiste », « engagée », ou « impliquée ». Le romancier africain–américain Richard Wright a capturé la conception de l’émancipation politique et littéraire qui marquait cette « internationale des romanciers » dans son autobiographie :

Ce n’était pas l’économie du communisme, ni le grand pouvoir des syndicats, ni l’effervescence d’œuvres politiques clandestines qui m’interpellaient ; mon intention fut attirée par la similarité des expériences des travailleurs issus d’autres contrées, par la possibilité d’unifier des populations dispersées mais apparentées au sein d’un ensemble. (…) Des magazines que je lisais retentissait un appel passionné aux expériences des déshérités, sans qu’il n’y avait rien du zaizaiement boiteux du missionnaire là–dedans. Il ne disait pas : « Soyez comme nous et nous vous apprécierons, peut–être ». Il disait : « Si vous possédez assez de courage pour affirmer ce que vous êtes, vous réaliserez que vous n’êtes pas seul ». En décalage avec notre temps, il était tout naturel pour nous [les écrivains] de répondre au Parti communiste, qui disait : “ Votre rébellion est juste. Venez avec nous et nous supporterons votre vision par l’action militante.”

En effet, nous sentions que nous étions chanceux. Pourquoi se cacher dans des tours d’ivoire et exprimer des propos confidentiels quand nous avions uniquement à parler pour que des millions de personnes écoutent? Nos écrits étaient traduits en français, allemand, russe, chinois, espagnol, japonais… Qui avait déjà, dans toute l’histoire humaine, offert à de jeunes écrivains une audience si vaste ? Certes, nos droits d’auteurs étaient faibles ou plus que faibles, mais cela n’importait pas ((Richard Wright, Later Work : Black Boy (American Hunger), The Outsider, New York, Library of America, 1991.)).

Cette internationale des écrivains était alliée à, et souvent organisée par le mouvement de l’Internationale communiste, et ses échecs comme ses succès – « l’horreur et la gloire » comme le dit Wright – on fait écho à l’histoire heurtée de ce mouvement, à la fois dans les partis communistes locaux, légaux ou clandestins, et dans les régimes révolutionnaires régis par les partis communistes à la suite de 1917. Néanmoins, son histoire n’est en aucun cas congruente avec celle des « réalismes socialistes » officiels des régimes communistes. Et bien que les romanciers de ce mouvement furent profondément influencés par les modernismes expérimentaux des premières décennies du siècle, ils s’inséraient rarement dans les généalogies canoniques du modernisme et du postmodernisme occidentaux. Même si les droits d’auteur étaient faibles, les écrivains n’étant pas tous des prolétaires, et l’audience souvent plus une promesse qu’une réalité, ce mouvement a transformé l’histoire du roman. En imaginant une internationale des romanciers, il a remodelé la géographie du roman. Il a réuni une génération d’écrivains, souvent d’origines populaires, et a constitué la première tentative lucide visant à créer une littérature mondiale. De Maxime Gorki à Gabriel García Márquez, de Lu Xun à Pramoedya Ananta Toer, de Richard Wright à Ngugi wa Thiong’o, de Patrícia Galvão à Isabel Allende, l’internationale des romanciers recouvre le globe et le siècle.

Esquisser l’histoire de cette internationale des romanciers est une tâche intimidante. D’abord, les histoires littéraires se concentrent habituellement sur sa dramatique et toujours controversée dimension politique : la formation et les divisions des organisations et syndicats d’écrivains ; la brève ascension de l’idée d’une « littérature prolétarienne » et le tournant vers le « réalisme socialiste » au congrès des écrivains soviétiques de 1934 ; les célèbres congrès d’écrivains de Kharkov (1930), Moscou (1934), Paris (1935), New York (1936), Lucknow (1936), Madrid (1937), Tashkent (1958), du Caire (1962), et de La Havane (1967) ; les luttes à propos de la place des écrivains dans les régimes révolutionnaires de l’URSS de Staline à la Chine de Mao et au Cuba de Castro. Il est facile de collecter les manifestes dans lesquels écrivains, critiques, militants et bureaucrates tentèrent de définir le roman prolétarien et les formes d’un réalisme radical ou révolutionnaire – critique, social, socialiste –, et annoncèrent leur intention de produire une écriture impliquée, engagée et partisane. Mais les romans effectivement écrits sous ces bannières littéraires correspondaient rarement aux manifestes et provoquaient souvent de plus amples controverses.

Deuxièmement, même si les conceptions esthétiques que sont la littérature prolétarienne, le réalisme socialiste ou la littérature engagée se retrouvent sur toute la surface du globe au vingtième siècle, la plupart des histoires littéraires se concentrent sur une seule tradition nationale, et il existe peu de travaux comparatifs qui indiqueraient si les romans partagent des modes, des formes ou des styles communs. La critique littéraire mainstream a généralement adopté l’une de ces deux postures : soit elle défend que les romans prolétariens ou relevant du réalisme social partagent une forme transnationale les situant comme des concurrents « moins–que–littéraires » par rapport à la littérature nationale, soit elle revendique que les meilleurs écrivains transcendent la form(ule) générique et se comprennent donc mieux au prisme la tradition linguistique et culturelle particulière qui constitue la littérature nationale. De plus, les deux principaux termes esthétiques transnationaux, le réalisme et le modernisme, étaient si engoncés dans la guerre froide culturelle qu’ils devinrent plus honorifiques que porteurs de sens. Dans le monde communiste, les écrivains favorisés étaient proclamés réalistes ; dans le monde capitaliste, ils étaient désignés de manière réductrice comme modernistes. La découverte du fait que d’apparents modernistes étaient en fait des réalistes (pensez aux cas de Picasso ou de Brecht) et la revendication inverse selon laquelle des classiques du réalisme social étaient en fait des modernistes (comme dans les réinterprétations contemporaines de Lu Xun) ont régulièrement été parties prenantes de la guerre idéologique conduite via ces termes.

Troisièmement, le roman lui–même entretient une relation incertaine à la politique et aux mouvements sociaux. Des écrivains radicaux ont souvent choisi des formes plus courtes et davantage publiques, tels que des pièces, des poèmes, le journalisme, ou des nouvelles. Les romans prennent du temps ; comme le souligne Gérald Martin dans son histoire du roman latino–américain, « un grand roman historique requiert habituellement une distance d’au moins trente ans par rapport à son propos. Les grands travaux réalistes existeront toujours (…) [mais] ils n’apparaîtront pas de manière contemporaine à leur objet ((Gerald Martin, Journeys through the Labyrinth : Latin American Fiction in the Twentieth Century, Londres, Verso, 1989.)). » Les grands romans sur les mouvements révolutionnaires qui firent éruption en 1917 n’apparurent le plus souvent qu’à partir des années 1950 et 1960, alors que les énergies politiques de ces mouvements avaient reflué. Une histoire de ce mouvement littéraire doit donc évoluer entre deux moments : le moment de l’émergence des livres, de l’appellation « roman prolétarien », de brefs, parfois crus mais électrifiant travaux souvent écrits par des figures qui ne firent pas carrière en tant qu’écrivains ; et celui de la fruition lorsque des écrivains influencés par le mouvement littéraire produisirent des œuvres majeures, longtemps après que les manifestes et les polémique aient été oubliés.

Ainsi, si la littérature prolétarienne fut portée à l’attention du monde dans le bref intervalle entre la fin des années 1920 et le début des années 1930 alors que de jeunes écrivains tels Wright fondaient des magasines et des cercles littéraires communistes, et que le régime soviétique naissant attirait des écrivains à des congrès littéraires et publiait La Littérature de la révolution mondiale dans de nombreuses langues, ses racines résident dans la première alliance entre les écrivains et le mouvement socialiste au début du vingtième siècle, et son héritage atteint les réalismes magiques et les postmodernismes de l’âge des trois mondes.

Le premier réalisme socialiste

La présence historique massive des régimes et mouvements communistes masque souvent l’existence d’un mouvement socialiste mondial avant la révolution bolchévique. Bien que l’appellation « réalisme socialiste » soit directement liée au congrès des écrivains soviétiques de 1934 qui l’adopta formellement comme la nouvelle esthétique (et donc comme un élément central dans la consolidation du régime stalinien), l’idée d’un réalisme socialiste constitua, comme l’a défendu Régine Robin, le point culminant de décennies de débat entre socialistes à propos d’une nouvelle esthétique ((Régine Robin, Socialist Realism : An Impossible Aesthetic, Stanford, Stanford University Press, 1992.)). La présence de Gorki en tant que président du congrès des écrivains de 1934 était emblématique car il représentait une génération de réalistes socialistes qui précédaient la révolution bolchévique de 1917, une génération qui arriva à maturité au tournant du siècle tandis que les puissant mouvements ouvriers et partis socialistes de la Seconde Internationale étaient en train de se former. Précédant les modernismes occidentaux qui explosèrent partout dans le monde au cours des années 1910, leurs mots d’ordre étaient le réalisme et le naturalisme. Certains s’affilièrent d’eux–mêmes aux partis socialistes et ouvriers, d’autres furent adoptés par eux. Si Gorki et l’écrivain chinois Lu Xun devaient devenir des icônes communistes internationales (La Mère (1917) de Gorki devint un livre central au sein de cette tradition), cette génération aura aussi inclu des européens comme H. G. Wells, Georges Bernard Shaw, Anatole France, Romain Rolland, Martin Anderson Nexo, Pio Baroja, et les auteurs des romans pacifistes de la première guerre mondiale, Henri Barbusse et Jaroslav Hasek. Des Nord–Américains tels Theodore Dreiser, W.E.B Du bois, Upton Sinclair, et Jack London ; et des Sud–Asiatiques tels Rabindranatah Tagore et Prem Chand. Au cours des années 1920 et 1930, ils furent « les grands ancêtres de la littérature socialiste », les compagnons de route typiques ((Jürgen Rühle, Literature and Revolution : A Critical History of the Writer and Communism in the Twentieth Century, New-York, Frederick A. Praeger, 1969.)). Bien que nombre d’entre eux (y compris France, Dreiser et Du Bois) devaient rejoindre le Parti communiste quelques temps seulement avant leur mort, il vaut la peine de souligner que la génération de Gorki marqua les débuts d’une culture littéraire socialiste internationale avant 1917.

Ce fut cette génération qui amena le roman au premier plan au sein de la culture littéraire socialiste. Dans la seconde moitié du dix–neuvième siècle, le roman n’était pas central pour la pensée culturelle socialiste. La poésie et le théâtre constituaient le cœur des conceptions socialistes de la Bildung, ce qui mettait l’accent sur l’appropriation et la maîtrise des classiques par les travailleurs plutôt que sur le développement d’un art indépendant, radical ou ouvrier. Suivant la direction indiquée par Marx et Engels, les critiques socialistes avaient pour champions les classiques de l’époque d’une bourgeoisie ascendante et révolutionnaire – Lessing, Schiller, et Goethe – opposée à la culture bourgeoise de leur temps. Le roman était généralement vu uniquement comme une forme de divertissement, et les socialistes à la fois critiquaient et essayaient de supplanter les romans commerciaux à cinq sous et la Schundliteratur qui proliférait au sein de la classe ouvrière. La principale exception à ce mépris du roman fut provoquée par les romans sociaux de Zola et de ses disciples naturalistes. Le débat marxiste à propos du naturalisme – maintenant largement associé aux écrits de Lukács des années 1930 – a débuté parmi les socialistes allemands, notamment sous la plume de Franz Mehring, dans les années 1890.

Au tournant du siècle, l’immense popularité des romans de Zola parmi les militants socialistes issus de la classe ouvrière et l’émergence de la génération de Gorki amena le roman au premier rang de la culture socialiste. Les réalistes du tournants du siècle furent désignés comme les héritiers de Balzac et Tolstoï, et les deux premières décennies du dix–neuvième siècle virent l’hégémonie du réalisme s’installer chez les socialistes : ce fut la source de la notion de réalisme critique que Lukács défendra. Les romans sur les villes industrielles du tournant du siècle comme La Mère de Gorki (1917, avec pour cadre dans les ateliers navals de Nizhni–Novgorod), La Jungle de Sinclair (1906, avec pour cadre les usines d’emballage de viande de Chicago), Pelle Erobreren de Nexo (Pelle le conquérant, quatre volume de 1906 à 1910, racontant la migration vers la Copenhague ouvrière), et La Lucha por la vida (La lutte pour la vie, trois volumes entre 1903 et 1905, avec pour cadre Madrid) devinrent internationalement célèbres.

Au début des années 1910, les premiers appels à une littérature prolétarienne, c’est-à-dire écrite par des ouvriers, apparurent parmi les sociaux-démocrates russes et les socialistes parlant yiddish à New-York, et entrèrent rapidement en écho avec extrême-gauches plus jeunes – syndicalistes, maximalistes, bolcheviques – qui émergeaient durant les vagues de grève des années 1910. Cela marqua une rupture radicale avec le classicisme de la Bildung de la Seconde Internationale, qui avait maintenu des soupçons tant envers l’iconoclasme culturel prolétarien que la littérature de tendance ou d’agitation. Dans leur rejet des canons esthétiques installés, les jeunes avocats de l’écriture prolétarienne partageaient beaucoup avec leurs contemporains dadaïstes, cubistes et expressionnistes.

Néanmoins, il y eu peu de tentatives visant à organiser les écrivains de gauche avant la Première Guerre mondiale ; les sous–cultures socialistes formées autour des journaux, des clubs et des écoles des partis réunirent rarement de jeunes écrivains ouvriers, et la Seconde Internationale n’organisa pas de congrès internationaux d’écrivains. Si un réalisme socialiste naissant avait pris forme, la perspective d’ une internationale des romanciers appartenait encore au futur.

1917 : vers un roman prolétarien

Le moment décisif fut le bouleversement mondial de 1917–1921. Dans le sillage de la boucherie européenne, régimes et empires furent bousculés : il y eut des révolutions dans la Russie tsariste et au Mexique, d’éphémères républiques socialistes en Allemagne, en Hongrie et en Iran, des soulèvements contre le colonialisme en Irlande, en Inde et en Chine, et des grèves massives ainsi que des occupations d’usines au Japon, en Italie, en Espagne, au Chili, au Brésil et aux États-Unis. La « proximité imaginaire de la révolution sociale » électrifia une génération de jeunes écrivains qui se réunirent dans divers groupes d’écrivains révolutionnaires et prolétariens ((La phrase est issue de l’étude menée par Perry Anderson sur les coordonnées de la conjoncture moderniste dans « Modernity and Revolution », New Left Review, n°144, mars-avril 1989.)). Trois initiatives furent particulièrement influentes. La première fut la création de la première association internationale d’écrivains par Henri Barbusse en 1917, Clarté, qui enrôla symboliquement une grande partie des écrivains installés des années d’avant-guerre, y compris Gorki, Sinclair et Tagore ; et qui déboucha sur une série de congrès internationaux d’écrivains. La seconde fut l’émergence d’un mouvement culturel prolétarien en Russie, une fédération souple de clubs, de structures éducatives et de théâtres ouvriers, qui tînt sa première conférence nationale à Petrograd une semaine seulement avant la prise du Palais d’hiver, et devînt bientôt connue sous l’appellation « Proletkult ». Le mouvement Proletkult attînt son apogée dans l’Union Soviétique au début des années 1920, faisant apparaitre des ateliers, des journaux et des groupes rivaux, et son exemple résonna dans le monde entier. Au moment de la conférence des écrivains révolutionnaires de Kharkov en 1930, il y avait des syndicats d’écrivains prolétaires non seulement en Union Soviétique, mais au Japon, en Allemagne, en Hongrie, en Corée, en Pologne, en Autriche, en Corée, en Chine et aux États-Unis.

La troisième initiative fut la conférence de Bakou en 1920, qui marqua un tournant en faveur des mouvement anticoloniaux en Asie et en Afrique, tous héritiers communistes du socialisme européen, générant la puissante alliance du communisme et de l’anticolonialisme qui devait modeler l’essentiel des luttes pour la décolonisation du Vingtième siècle. L’importance des mouvements anticoloniaux pour les artistes européens radicaux ne se fit pas immédiatement sentir : à la conférence de Kharkov, les délégués de l’Egypte et du Brésil soutinrent que « les écrivains révolutionnaires et prolétaires ne font pas suffisamment attention à la question coloniale » et à « [l’]une des plus importantes branche de la littérature prolétarienne mondiale – le développement de la littérature révolutionnaire dans les pays colonisés ((Deuxième conférence internationale des écrivains révolutionnaires))». De diverses manières, le mouvement littéraire prolétarien devait avoir une influence plus profonde sur les littératures nationales des pays colonisés qu’il n’en en aurait en Europe occidentale.

Dans le sillage des bouleversements des années 1917–1921, les mots d’ordre de la littérature révolutionnaire et prolétarienne furent adoptés par de jeunes avant-gardes partout dans le monde. Les premiers groupes du Proletkult étaient habituellement organisés autour de théâtres ou de petits magazines publiant des poèmes, des nouvelles, des reportages et des correspondances d’ouvriers. Néanmoins, à partir de la fin des années 1920 et du début des années 1930, alors que le monde plongeait dans la dépression économique, un groupe de romans-phares prolétariens apparu, annonçant un renouveau formel : parmi eux se trouvait Tsement (Le Ciment, 1925) de Fedor Gladkov en Union Soviétique ; Jews Without Money (Juifs sans argent, 1929) de Mike Gold , Daughter of Eearth (Une Femme seule, 1929) d’Agnes Smedley et The 42nd Parallel (Le 42e Parallèle, 1930) de John Dos Passos aux États–Unis ; Kani Kosen (Le Bateau-Usine, 1929) de Kobayashi Takiji et Taiyo no Nai Machi (Le Quartier sans soleil, 1929) de Tokunaga Sunao au Japon ; Berlin Alexanderplatz (1929) d’Alfred Döblin et Maschinenfabrik N&K (1930) de Willi Bredel en Allemagne ; le recueil controversé Los Que Se Van écrit par le groupe de réalistes sociaux équatorien de Guayaquil (1930) et Angarey édité par l’écrivain radical de langue ourdou Sajjad Zaheer (1932) ; El Tungsteno (Tungstène, 1931) de César Vallejo au Pérou ; Parque Industrial (Parc industriel (roman prolétarien), 1933) de Patrícia Galvão et Cacau (Cacao, 1933) de Jorge Amado au Brésil ; La Violation d’un pays (1927) de Lamine Senghor en Afrique de l’Ouest française et Antoine Bloyé (1933) de Paul Nizan en France ; Yijiu sanling nian chun Shanghai (Shanghai, Spring 1930, 1930) de Ding Ling et Ziye (Minuit, 1933) de Mao Dun en Chine ; Kohyang de Yi Kiyong en Corée et Untouchable de Mulk Raj Anand (1935) en Inde ; La Montagne ensorcelée de Jacques Roumain (1931) en Haïti et Minty Alley (1936) de C.L.R. James à la Trinité.

Les polémiques qui tentèrent de définir le roman révolutionnaire ou prolétarien (se définissait-il par son sujet, par la classe d’origine de l’écrivain, ou par son positionnement prolétarien ou révolutionnaire, qu’il soit implicite ou explicite?) peinent à faire la lumière sur ce fleurissement de livres qui furent largement traduits et lus, et qui servirent d’inspiration à d’autres auteurs radicaux. Certains de ces écrivains, tels Gold, Bredel et Tokunaga, avaient grandi au sein de famille ouvrières et trouvé leur vocation littéraire au sein du mouvement ouvrier ; d’autres, comme James et Anand, constituaient le « dixième talentueux » des peuples colonisés ; d’autres encore, comme Dos Passos, Galvão et Döblin, étaient des enfants de familles bourgeoises et d’écoles d’élite venus de la gauche des avant-gardes modernistes : le dadaïsme, l’expressionnisme allemand, le surréalisme français et latino–américain, l’anthropophagisme brésilien. La plupart avaient beaucoup voyagé : les écrivains issus des couches populaires en tant que soldats, travailleurs immigrés ou personnels d’équipage ; les jeunes colonisés en tant qu’étudiants au sein des capitales impériales ; les modernistes en tant qu’artistes expatriés, touristes, et journalistes.

Leurs livres étaient des expérimentations formelles, des tentatives visant à remodeler le roman. De nombreux défis se présentèrent immédiatement par eux-mêmes : la représentation de la vie de la classe ouvrière au sein d’un genre qui s’était développé comme la quintessence de la narration des manières, des structures familiales ainsi que des cercles sociaux de la bourgeoisie et des classes moyennes ; la représentation d’un sujet collectif sous une forme construite autour de la vie intérieure de l’individu ; la création d’une œuvre publique, agitatrice au sein d’une forme qui, contrairement au théâtre, dépendait d’une consommation privée, souvent domestique ; et la création d’une vision du changement social révolutionnaire au sein d’une forme compromise de manière presque inhérente avec les rigidités de la société et de l’histoire. Les premiers romans sont souvent maladroits et peu romancés. Ils avaient leurs origines dans les reportages des travailleurs correspondants, témoignages à la première personne du monde du travail, dont ils adoptaient les récits sans intrigues et décousus sur les ateliers de fabrication et les immeubles d’habitation. Comme Gorki l’avait exprimé au début de La Mère : « il était clair que la vie des ouvriers était la même partout. Et si cela était vrai, qu’y avait-il donc à dire? ».

Ainsi, cette internationale des romanciers émergente et son roman prolétarien ne correspond ni à une entité sociologique (tous les romans écrits par des prolétaires), ni à un genre pleinement constitué, mais plutôt à une dialectique continue entre un mouvement littéraire lucide et les formes littéraires qu’il développa. Durant les trois décennies situées entre la victoire des bolchéviques russes en 1917 et la victoire des communistes chinois en 1949, cette littérature prolétarienne s’est répandue à travers le monde, à la fois comme mouvement et comme mode, comme formation et comme forme. En pleine guerre froide, les historiens de la littérature tendaient à en concevoir l’histoire de manière monolithique, soit selon la conception triomphale de l’historien soviétique de la littérature Ivan Anisimov (1966) pour lequel « [le] mouvement littéraire lancé par la Révolution russe » marquait « une nouvelle époque dans l’histoire de la littérature mondiale », soit en reproduisant le jugement tragique de l’historien allemand de la littérature Jügen Rühle (également dans les années 1960), pour qui l’ « alliance entre l’art de gauche et la politique de gauche » était un échec total ((Anisimov cité par Rühle, op. cit.)). Des études plus récentes se sont concentrées sur la place occupée par ces mouvements au sein des traditions littéraires nationales, et nous disposons maintenant de nombreuses réévaluations de qualité des littératures prolétariennes nationales spécifiques. Cependant, une étude de ces histoires littéraires suggère qu’il y eut de nombreuses trajectoires communes, et nous autorise à ébaucher un premier ensemble d’hypothèses concernant les mouvements et les formes.

Mouvements

De manière peu surprenante, la présence du mouvement littéraire prolétarien dans un pays est habituellement corrélé à celle d’un mouvement communiste, même si les partis communistes furent souvent sceptiques, voire suspicieux vis-à-vis de leurs alliés littéraires. Mais les mouvements littéraires prolétariens semblent avoir eu plus d’influence dans les pays qui vécurent des bouleversement culturels majeurs au cours de ces décennies, des conflits bousculant la légitimité des formes culturelles dominantes. De plus, il semble exister une relation inverse entre l’influence du roman prolétarien sur une culture et l’importance qu’avait auparavant le roman au sein de cette culture. Dans les pays au sein desquels le roman disposait d’une tradition établie de longue date – et qui ne vécurent pas de crises culturelles accablantes, comme l’Angleterre, par exemple – le roman prolétarien laissa peu de traces. Ainsi, les mouvements littéraires prolétariens les plus significatifs émergèrent dans quatre types de situations : dans les pays où des régimes communistes arrivèrent au pouvoir ; dans les pays où des régimes fascistes ou autoritaires arrivèrent au pouvoir ; dans les pays créoles des Amériques ; et dans les régions colonisées d’Asie et d’Afrique.

Le déclenchement du mouvement littéraire prolétarien fut la révolution bolchévique de 1917, et consécutivement l’histoire du mouvement russe a eu une influence prépondérante dans le monde entier ((Quatre moments distincts émergent de l’historiographie : le Proletkult originel, formé dans le courant de la révolution par des bolchéviques qui avaient développé des cercles d’écrivains ouvriers en exil, et qui devinrent un havre financé par l’État durant la guerre civile, avant de disparaître à la suite de la révolte de Krondast ; la renaissance culturelle soviétique de l’après-guerre civile de 1921-1928, qui vit l’émergence de nombreux groupes littéraires prolétariens à Moscou et à Léningrad, publiant des revues (Na Postu, Octobre, Kuznitza) et les premiers romans prolétariens célébrés, en particulier Le Ciment de Gladkov ; la « révolution culturelle » stalinienne de 1928-1932, comme l’a appelée Fitzpatrick, un moment tumultueux lorsque l’accès de jeunes ouvriers à l’éducation supérieure et aux arts créa une nouvelle intelligentsia soviétique qu’une branche de la littérature prolétarienne d’avant-garde, RAPP, fut laissée libre de mener une guerre de classe littéraire contre l’ancienne intelligentsia établie ; et la fin de la révolution après 1932, quand furent purgés les avocats de la littérature prolétarienne, que la culture traditionnelle russe fut réaffirmée, et que la ligne du « réalisme socialiste » fut officiellement établie.)). Néanmoins, en de nombreuses manières, le mouvement littéraire prolétarien russe ne constitua pas la règle mais l’exception. Les écrivains russes du mouvement prolétarien avaient peut-être l’héritage littéraire le plus intimidant, savoir la réinvention pré-révolutionnaire du roman par Tolstoï et Dostoïevski, pour ne pas mentionner les romans ouvriers pionniers de Gorky. Il n’est pas sûr qu’aucun des écrivains de la génération prolétarienne n’ait réussi à se créer un espace propre. Deuxièmement, en Russie, le mouvement littéraire s’est développé largement après la révolution, en alliance (à diverses échelles) avec le nouveau régime, plus que comme une avant-garde contestataire. Avec pour conséquence le fait que les romans prolétariens traitèrent plus de la reconstruction de la nation et de la construction du socialisme que de la lutte contre le capitalisme ou le colonialisme ; le roman sur la production (le récit sur « la manière par laquelle le plan fut exécuté ou le projet construit ((Katerina Clark, op. cit.))») dominait, non celui de la grève. Troisièmement, les premiers romans prolétariens de la renaissance culturelle soviétique dans les années 1920, souvent expérimentaux, comme Le Ciment de Gladkov, furent canonisés par l’État stalinien, érigés en modèles d’un réalisme socialiste didactique et convenu. « De nombreux classiques des années 1940, note Katerina Clark, peuvent être lus comme des reprises de Tsement ou de How the Steel Was Tempered » ((Ibid.)). Dans les Etats communistes établis après la Seconde Guerre mondiale, les œuvres de la littérature prolétarienne locale furent canonisées de la même manière, et certains écrivains devinrent les bureaucrates d’un réalisme socialiste officiel au sein des syndicats d’écrivains dirigés par l’État : on peut relever notamment la carrière de Mao Dun en Chine, celle de Johannes Brecher en Allemagne de l’Est, et celle de Han Sorya en Corée du Nord ((En Chine, le mouvement littéraire radical émergea à l’occasion de deux moments : la renaissance culturelle associée au mouvement étudiant du 4 mai en 1919, et le tournant marxiste ayant suivit la répression des grèves à Shanghai en 1927. De nombreux cercles littéraires et revues de gauche apparurent à la fin des années 1920, notamment la Ligue des écrivains de gauche, fondée en 1930 à Shangaï et dirigée par Lux Xun, une figure centrale du Mouvement de la Nouvelle culture de 1919. Ses principaux représentants, Mao Dung et Ding Ling, devinrent des figures littéraires centrales dans les premiers temps de la République Populaire après la victoire des communistes en 1949. Le mouvement littéraire prolétarien coréen débuta parmi les étudiants coréens étudiant au Japon au début des années 1920. La Fédération coréenne des artistes prolétariens fut fondée en 1925)).

L’expérience du fascisme marqua une seconde trajectoire. Les mouvements littéraires prolétariens qui apparurent le plus rapidement à l’extérieur de l’Union Soviétique, au Japon et en Allemagne, ont attiré l’attention du monde au milieu des années 1920 avant d’être écrasés par des régimes fascistes et autoritaires dans les années 1930 ((Au Japon, la vague de grèves de 1917-1919 a conduit à la formation de la Ligue Socialiste Japonaise en 1920, et à une explosion des analyses et débats marxistes. La revue littéraire de gauche Tanemaku Hito apparût en 1921, directement inspirée par Clarté de Barbusse. Bien qu’elle cessa de publier durant la répression de la gauche qui suivit le tremblement de terre de Tokyo en 1923, une revue héritière, Bungen sensen apparût un an plus tard, aidant à l’organisation de la Ligue des écrivains prolétariens japonais en 1925. Le mouvement fut démantelé au début des années 1930, lorsque les écrivains furent arrêtés et forcés de publier un tenko, un reniement de leur action politique. Après la guerre, néanmoins, des membres du mouvement des écrivains prolétariens, tels Nakano Shigeharu, organisèrent des groupes d’écrivains de gauche qui devinrent une force d’ampleur dans la littérature japonaise. En Allemagne, la Ligue des écrivains prolétariens révolutionnaires avec sa revue Die Linkskurve émergea dans l’Allemagne de Weimar comme l’alliance entre d’anciens poètes et dramaturges expressionnistes et des écrivains ouvriers situés dans l’orbite du parti communiste ; forcés à l’exil par le régime nazi, nombre de ces écrivains devinrent le cœur du front culturel antifasciste international.)). Les vibrants milieux culturels de gauche de l’Allemagne de Weimar et du Japon de Taisho s’étaient développés via des alliances significatives entre des intellectuels modernistes et de jeunes écrivains ouvriers, entraînant des débats passionnés sur la fondation d’un roman prolétarien ou révolutionnaire (comme ceux présents dans Die Linkskurve, déclenchés par Lukács à propos des romans de Bredel et Ottwald), et produisant des classiques du roman prolétarien, comme Taiyo no Nai Machi (Le quatier sans soleil, 1929) de Tokunaga Sunao, qui fut traduit en allemand en 1930 et en Espagnol en 1931. Le fascisme écrasa cette culture – Kobayashi Takiji devint un martyr du mouvement littéraire prolétarien international lorsqu’il fut arrêté et torturé à mort en 1933 –, la forçant à la clandestinité et à l’exil. Pour ces mouvements, la résistance au fascisme devint un topos littéraire majeur, se substituant aux romans portant sur l’usine ou les immeubles d’habitation des années précédentes. On peut voir cela dans Das siebte Kreuz (La Septième Croix, 1942), le roman immensément populaire d’Anna Seghers, écrit et publié en exil.

Après la défaite du fascisme, l’expérience de la résistance, de même que l’histoire de la collaboration, a hanté les travaux des écrivains de gauche qui ravivèrent les énergies de la littérature prolétarienne sous les mots d’ordre du « néoréalisme », de la littérature « impliquée » ou « engagée ». En Italie, où la montée précoce du fascisme avait empêché un mouvement littéraire prolétarien d’émerger des occupations d’usines de 1919, des romans et films néoréalistes – liés de près au prestige culturel du Parti communiste dans l’après-guerre – créèrent de nouvelles manières de représenter la vie ouvrière, notamment dans des œuvres comme Cronache di poveri amanti (Chronique des pauvres amants, 1947) de Vasco Pratolini et La luna e i falo (La Lune et les feux, 1950). Le néoréalisme a eu, à travers la Méditerranée, une influence significative sur la péninsule ibérique et en Amérique latine. Par exemple, il constitua le mode des premiers romans de l’écrivain de gauche Juan Goytisolo sous le franquisme, dans les années 1950 et 1960.

La troisième trajectoire du mouvement littéraire prolétarien fut celle des nations créoles des Amériques, où ni le communisme ni le fascisme n’arrivèrent au pouvoir, mais où des mouvements communistes de forces inégales se retrouvèrent à affronter des régimes nationalistes et populistes dominant des sociétés dont les prolétariats étaient caractérisés par les héritages ethniques et raciaux de l’esclavage, de la conquête des territoires indiens et du recrutement d’une main-d’œuvre immigrée. Les mouvements littéraires prolétariens américains se sont développés au début des années 1930, confrontés à la Grande Dépression et aux tentatives de dirigeants politiques tels que Roosevelt (Etats-Unis), Cardenas (Méxique), Vargas (Brésil) ou Péron (Brésil) visant à intégrer les mouvements ouvriers insurgés au sein de partis populistes ((Aux Etats-Unis, les John Reed Clubs et des magasines tels New Masses réunirent de jeunes modernistes comme Dos Passos, Josephine Herbst et John Steinbeck (dont le récit épique des travailleurs agricoles immigrés du sud-ouest, Les Raisins de la colère, connut une reconnaissance internationale) et une génération d’écrivains populaires, enfants d’ouvriers pour la plupart immigrés, dont Pietro di Donato, Tillie Olsen et Henry Roth. Dans les républiques andines, le groupe de Guyaquil en Équateur, comprenant Enrique Gil Gilbert, Joaquin Gallegos Lara et Demetrio Aguilera Malta, lança l’écriture radicale avec le désormais célèbre recueil Los Que Se Van, et la grève générale et le massacre historiques de 1922 devinrent le sujet de Cruces Sobre el Agua (1946) de Gallegos Lara. Au Brésil, l’écriture prolétarienne devint associée au « roman du Nord-Est », incluant les travaux de Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos et Jorge Amado. Tous les trois furent emprisonnés à différent moments durant les années 1930. De Queiroz fut membre du parti communiste en 1931 mais en fut exclue pour sympathies trotskystes ; Amado et Graciliano Ramos rejoignirent tous deux le Parti communiste durant les années de guerre. Si Amado devait devenir le romancier Brésilien le plus largement lu, le roman bref et austère de Graciliano Ramos, Vidas Secas (1938), reste un monument du modernisme brésilien. Comme le Brésil, le Chili abritait une forte tradition communiste et marxiste, basée sur les militants mineurs du nitrate du nord et représentée par le grand poète Pablo Neruda ; l’élection du seul gouvernement de Front Populaire d’Amérique latine en 1938 marqua l’émergence d’une « génération de 1938 » à peine plus jeune, qui comprenait les romanciers prolétariens Nicomedes Guzman et Volodia Teitelboim, tous deux ayant écrits des romans sur les mines de nitrate.)). Si les écrivains de gauche des Amériques étaient à la fois farouchement hostiles et profondément favorables aux New Deals et autres Estavos Novos, ils avaient également hérité de l’exceptionnalisme messianique et du complexe d’infériorité culturel qui caractérisaient les colonies de peuplement. Ainsi, à l’instar des célèbres muralistes mexicains, ils contribuèrent à constituer un imaginaire national du « peuple » en important les modernismes européens, en faisant revivre les traditions folkloriques américaines, et en adoptant les musiques prolétariennes des métropoles du Nouveau Monde : le jazz, la samba, le son et le tango.

Les romans prolétariens des jeunes Américains radicaux se sont souvent avérés impossibles à distinguer de l’émergence du roman régional ou ethnique. Dans son classique « Blueprint for Negro Writers », Richard Wright écrit : « Les écrivains nègres doivent accepter les conséquences du nationalisme sur leurs vies, non en vue de les attiser mais afin de les changer, de les transcender ((Richard Wright, « Bueprint for Negro Writing », New Challenge, vol. 2, n° 2, 1937.))». La renaissance de l’écriture Africaine-Américaine aux Etats-Unis – de Claude McKay et Langston Hugues, en passant par Richard Wright et Ralph Ellison, jusqu’à Gwendolin Brooks et Paule Marshaal – se développa au sein d’organisations d’écrivains noirs de gauche, et tissa des liens avec les écrivains noirs des Caraibes (Hugues traduisit et rallia des soutiens en faveur de l’Haitien emprisonné Jacques Roumain). Au sein des républiques andines, l’écriture prolétarienne fusionna avec les romans indigenistas dans des travaux tels le roman largement diffusé de Cesar Vallejo sur les mineurs indiens, El Tungsteno, et dans Huasipungo (1934) de Jorge Icaza ; au Brésil, le cycle des six « romans de Bahia » de Jorge Amado s’étendait des plantations de cacao au front de mer du Salvador et plaçait la culture noire au cœur du Brésil : elle incluait Jubiaba (1935), un conte populaire sur un boxeur noir qui devient le leader d’une grève de manutentionnaires.

Le quatrième type de mouvement littéraire prolétarien émergea dans les colonies asiatiques et africaines des empires européens. De petits groupes d’écrivains de gauche anticoloniaux émergèrent parmi les étudiants à la fois dans les villes impériales et dans les villes coloniales dans les années 1930, alors que des grèves et soulèvements populaires ne s’inscrivaient pas uniquement dans des ferments anticoloniaux mais devenaient le sujet de premiers romans tels Coolie de Mulk Raj Anand (basé sur une grève dans le textile en 1935 à Bombay) et Thabeik-hmauk kyaung-tha (The Studient Boycotter, 1938) de Thein Pe Myint, basé sur la grève étudiante de Rangoun de 1936. La crise des empires créée par la Seconde Guerre mondiale et l’ère subséquente des luttes de libération nationale – l’âge des trois mondes – transforma ces petits groupes en mouvements culturels d’ampleur. La Conférence des écrivains progressistes, imaginée à Londres par les écrivains émigrés Sajjad Zaheer et Mulk Raj Anand et fondée lors de la conférence de Lucknow de 1936 (rejointe par Prem Chand, l’équivalent sud-asiatique de Gorky ou de Lu Xun, juste avant sa mort) devint une force puissante dans la culture indienne de l’après-indépendance ; bien que ce soient les romans d’Anand en langue anglaise qui reçurent le plus d’attention en dehors de l’Inde, le mouvement littéraire de gauche influença des écrivains issus de nombreuses aires linguistiques sud-asiatiques tout au long de l’âge des trois mondes, et constitua une force littéraire majeur en Bengali, en Malayalam (en particulier Thakazi Sivasankara Pillai) et en Ourdou (y compris des personnalités comme Zaheer, Ismat Chugtai, Sa’adat Hansan Manto, et le poète Faiz Ahmad Faiz). De manière similaire, le LEKRA indonésien (Lembaga Kebudayaan Rakyat, Institut pour la culture du peuple), formé en 1950 et supprimé en 1965, fut une institution-clé dans le développement d’une culture radicale dans l’après-indépendance, représenté en ce qui concerne le roman par les travaux de Pramoedya Ananta Toer (qui traduisit également La Mère de Gorki en Indonésien en 1965) ((Des mouvements littéraires prolétariens ont émergé partout en Asie du Sud-Est, notamment le mouvement marxiste Thakin en Birmanie, l’Angkatan Sasterwan 50 fondé à Singapour, et la Ligues des écrivains philipins, organisée en 1939. Dans les Caraïbes britanniques, l’impulsion provient des cercles autour de C.L.R. James et de The Beacon au début des années 1930, mais de nombreuses personnalités apparaissent à partir des années 1950 : George Lamming, Roger et V.S. Reid, parmi d’autres. Dans les Caraïbes françaises, les principales figures incluent le poète Aimé Césaire et le romancier Edouard Glissant. En Afrique, Peter Abrahams fut la figure pionnière en ce qui concerne les écrivains anglophones, de même que Sembene Ousmane pour les écrivains francophones. En Asie de l’ouest et en Afrique du Nord, il y eu d’amples mouvements littéraires de gauche dans la littérature Turque, dont les figures-clé furent notamment le poète Nazim Hikmet et le romancier Yashar Kemal, et dans les pays arabes, où les idées socialistes de Salamah Musa eurent une grande influence sur une génération de jeunes réalistes sociaux dans les années 1940, dont Naguib Mahfouz)).

Après la conférence de Bandung de 1955, ces mouvements littéraires de la décolonisation commencèrent à créer une nouvelle internationale des romanciers – « le lien qui nous unit », selon les mots de Ngugi wa Thiong’o – à travers une série de congrès et de revues d’écrivains afro-asiatiques (notamment Lotus, publiée au Caire à partir de 1967) ((« The links that Bind Us » de Ngugi wa Thiong’o était une adresse à la Conférence des écrivains afro-asiatiques de 1973, réimprimée dans son Writer in Politics, Londres, Heinemann, 1981.)). Les romans de cette génération d’écrivains émancipés par les mouvements littéraires prolétariens devinrent les récits fondateurs des nouvelles littératures nationales : par exemple Perburuan (Le Fugitif, 1950) de Pramoedya, le récit d’un combattant clandestin se faisant passer pour un mendiant dans son pays natal durant les dernières heures de la lutte contre l’occupation japonaise, adopte les contours du spectacle d’ombres japonaises traditionnel pour raconter de manière allégorique la résistance et la collaboration.

Le point culminant des mouvements littéraires prolétariens dans le monde en cours de décolonisation pourrait donc se situer dans les grandes trilogies et tétralogies de l’âge des trois mondes : la trilogie de la banane de Miguel Angel Asturias, qui restitue l’univers entier de United Fruit, culminant dans une grève des travailleurs des plantations de bananes (Asturias gagna le Nobel et le Lénine, les deux prix concurrents durant la guerre froide) ; la trilogie du Caire de Naguib Mahfouz, une saga générationnelle qui narre la société et la politique égyptienne de 1917 à 1944 à travers le parcours d’une unique famille finalement divisée entre frères rivaux, le communiste Ahmad et le frère musulman Abd al-Munim ; et le Quatuor de Buru de Pramoedya Ananta Toer, composé en prison, épopée sur nationalisme indonésien du début du vingtième siècle, racontée à travers la vie de Minke, un portrait fictif du journaliste nationaliste Tirto Adi Suryo ((Viento fuerte (1949), El papa verde (1954) et Los ojos de los enterrados (1960) de Miguel Angel Asturias ; Bayn al-Qasrayn (1956), Qasr al-Shawq (1957) et al-Sukkariyya (1957) de Naguib Mahfouz ; Anak semua bangsa (1957), Bumi manusi (1981), Jejak Langkah (1985) et Rumah Kaca (1988) de Pramoedya Ananta Toer. Des romans similaires en plusieurs volumes sont écrits durant cette période par les héritiers de mouvements d’écrivains de gauche, notamment la trilogie sur un village d’Anatolie par le romancier turque Yashar Kemal – Ordatirek (1960), Yer Demir Gök Bakir (1963) et Ölmez otu (1968) – et la saga Rosario de l’écrivain philipin F. Sionel José – The Pretenders (1960), Tree (1978), My Brother, My Executioner (1979ç, Mass (1982) et Po-on (1984).)).

Formes

Étant donnée la diversité des mouvements littéraires prolétariens, existe-t-il un mode, une forme ou un genre qui leur soit commun ? A première vue, cela semble improbable, étant donnée la multitude de traditions linguistiques, littéraires, religieuses, politiques, ethniques et nationales dont proviennent les écrivains prolétariens ou progressistes. D’un autre côté, contrairement à de nombreux romanciers à travers le monde, ces écrivains ont conservé une conception esthétique explicitement internationaliste ; ils ont cherché à établir des liens entre les continents et se sont activement traduits les uns les autres. L’internationale des romanciers a assurément imaginé la possibilité de formes et de modes communs, et tenté de les développer. Néanmoins, ici mes conclusions sont provisoires, basées uniquement sur un échantillon de romans, la plupart lus en traduction, et sur un relevé des études critiques concernant les traditions relevant de la littérature prolétariennes.

Il est juste de dire que si le l’intrigue reine du réalisme socialiste soviétique – le roman sur la production avec ses militants héroïques – a informé la littérature officielle des états communistes, elle n’a qu’une faible présence au sein des généalogies du roman prolétarien ou engagé ailleurs. En effet, les romans de militants ou de dirigeants étaient relativement rares, et ceux écrits ne connurent pas particulièrement de succès. La synthèse du roman réaliste et d’une posture engagée, agitatrice est-elle possible ? La tradition marxiste classique, représentée en ces années par Lukács, était sceptique, et défendait le réalisme aux dépends de l’agitation. Gorki l’avait réalisé dans La Mère, en faisant des dirigeants révolutionnaires des personnages centraux, mais peut-être cela ne fonctionnait-il que si les luttes ouvrières ou anticoloniales remodelaient l’histoire d’une société, si les dirigeants et les militants devenaient, au sens de Lukács, typiques. Il était plus simple pour des militants et des dirigeants d’être des personnages secondaires, procurant des conseils comme le donateur des contes populaires.

Plutôt, deux types d’œuvres ont rapidement émergé : les romans sur le travail et ceux sur l’immeuble d’habitation, pour utiliser les personnifications mobilisées par Pietro di Donato dans Christ in Concrete. Représenter l’usine et son travailleur collectif ne constituait pas un défi formel et politique fondamental, mais cela permit la construction d’un microcosme, d’une communauté reconnaissable capable de servir de support à un nouveau réalisme. « Il n’y a pas de héros dans cette œuvre, pas de personnage principal ou de personnes telles que vous pourriez les trouver dans des œuvres traitant de vies d’individus », écrit Kobayashi Takiji à propos de Kani kosen, un monument de la littérature prolétarienne japonaise qui fut interdit au japon et traduit partout dans le monde ((Takiji Kobayashi, Le Bateau-usine, éditions Yago, 2009.)). « Le héros collectif est un groupe de travailleurs… J’ai rejeté toute tentative visant à décrire un personnage, toute dérive psychologique ». Le récit est une succession d’incidents dans la vie quotidienne du bateau-usine, qui culmine dans une grève.

Le récit de grève devint, de manière peu surprenante, un élément central dans ces travaux, représentant l’interruption de la vie quotidienne – un festival des opprimés – qui crée une histoire. Certaines véritables grèves historiques – celles de Shanghai de 1927 et la grève du textile de Gastonia (E.-U.), par exemple – devinrent le sujet d’un ensemble de romans. Si la grève est souvent défaite, c’est parce qu’elle se pose comme une image de la révolution promise. Dans les premiers romans, les plus simples, la grève sert de climax, méritant souvent à peine quelques pages ; dans Les Bouts de bois de Dieu (1960) de Sembene Ousmane, la grève (un récit fictif de la grève des chemins de fer de 1947-1948 dans l’Afrique de l’Ouest Française) devient le sujet du roman entier, sa propre forme de vie quotidienne et de lutte, une totalité qui inclus non seulement un lieu de travail mais un territoire entier connecté par le chemin de fer.

L’autre option formelle consistait à représenter l’immeuble d’habitation, les domiciles bondés et chaotiques des travailleurs urbains qui se déversaient dans les rues du quartier prolétarien. « Quand je pense, écrit Michael Gold, c’est l’immeuble d’habitation qui pense ((Michael Folsom, ed., Mike Gold : A Literary Anthology, New York, International Publishers.))». Quelques écrivains radicaux – suivant les exemples célébrés de Dos Passos et de Döblin – essayèrent d’écrire ce qui pourrait être appelé le roman de la métropole en juxtaposant le quartier ouvrier à la cité bourgeoise. Dans le portrait tentaculaire que dresse Mao Dun de Shanghai, Minuit, un narrateur omniscient essaie de réunir les sagas familiales des propriétaires d’une usine de soie et de ses ouvriers ; dans le bref et vibrant montage sur la vie de la rue à Sao Paulo de Patricia Galvao, un rédacteur omniscient réunit des cartes, des statistiques, des conversations et des discours dans des chapitres ayant des titres tels « Dans un secteur de la lutte des classes », « Où la plus-value est dépensée » et « Où ils parlent de Rosa Luxembourg ».

Mais le roman de la métropole fut de loin dépassé en nombre par celui du ghetto, le récit des quartiers ouvriers isolés des villes, c’est à dire des quartiers commerçants dont les grands magasins, les gratte-ciels et les théâtres servaient d’emblèmes de la modernité. Les sous-cultures socialistes et communistes du début du vingtième siècle étaient habituellement situées là où sévissait la ségrégation de classe, dans des villes minières ou liées à l’industrie textile, sur les fronts de mer urbains et dans les quartier ouvriers, ce qui devint le territoire caractéristique du roman prolétarien : le Malay Camp de Johannesbourg dans Mine Boy, le récit de Peter Abraham sur un mineur sud-africain ; la mosaïque composée par l’immigration dans le Lower East Side de New-York dans les romans de Michael Gold et Henry Roth ; ou une unique rue comme la Via del Corno de Florence (« cinquante coudées de long et cinq de large ») dans les Chroniques des pauvres amant de Vasco Pratolini. Souvent, le protagoniste de ces romans n’était pas un ouvrier adulte, mais un enfant en train de grandir au milieu des rues et des immeubles d’habitation. Tout aussi communes étaient les descriptions de l’étranger (intellectuellement parlant) regardant et apprenant des « gars des chantiers », comme dans Minty Alley de C.L.R. James.

Ces deux modes constituèrent des formes subalternes du modernisme, alors que les écrivains abandonnaient les intrigues familiales établies et le Bildungsroman individuel pour créer un roman collectif expérimental basé sur le documentaire et le reportage (les deux termes ont été inventés durant cette période). Cette impulsion s’est poursuivie à travers l’âge des trois mondes, se manifestant dans l’esthétique du néoréalisme, dans des romans et dans des films au milieu du siècle, et ensuite dans la littérature testimoniale des années 1960 et 1970 ((Bien que cela dépasse le périmètre de cet article, il vaut la peine de noter la profonde influence qu’a eu ce mouvement littéraire sur le film mondial, du néoréalisme italien de l’après-guerre et au film noir de la gauche d’Hollywood jusqu’aux divers nouveaux mouvements cinématographiques du Tiers-Monde. Le nouveau cinéma indien de Satyajit Ray, Ritwik Ghatak et Mrinal Sen fut étroitement lié au mouvement culturel marxiste ; le cinema novo brésilien pris la succession des romanciers radicaux en filmant le Nord-Est, avec Nelson Pereira filmant Vidas Secas de Graciliano Ramos ; Sembene Ousmane quitta le roman pour devenir l’un des principaux réalisateurs africains.)). Cependant, ces portraits documentaires d’usines et d’immeubles d’habitation – bien que souvent puissants –, étaient, comme de nombreux romans modernistes, curieusement anhistoriques, et produisaient rarement le balayage temporel et spatial des grandes fictions historiques ou des épopées générationnelles. Une sensibilité historique plus large émergea dans un premier temps parmi les écrivains prolétariens avec les récits de la résistance des guerres antifascistes et anticoloniales, mais elles ne se développa pleinement qu’avec les romans issus de la reconnaissance du fait que les nouveaux prolétaires du siècle n’étaient pas simplement des ouvriers d’usines et des habitants d’immeubles d’habitation, mais des migrants en provenance de la campagne. La migration mondiale de la campagne à la ville fut l’un des évènements historiques majeurs de l’âge des trois mondes : comme l’écrit Eric Hobsbawm, « le changement social le plus dramatique et qui a eu la plus grande portée dans la seconde moitié du XXe siècle (…) est la mort de la paysannerie (…) Sauf en Grande-Bretagne, les paysans et les fermier constituaient toujours une part prépondérante de la population active, même dans les pays industrialisés, jusque tard dans le vingtième siècle ». En 1940, souligne Hobsbawm, il n’y avait que deux pays – l’Angleterre et la Belgique – où les fermiers représentaient moins de 20% de la population ; en Amérique Latine, les paysans étaient majoritaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais à partir des années 1980, les fermiers représentèrent moins de 10% de la population dans presque tous les pays d’Europe occidentale, et les paysans devinrent minoritaires dans la majeure partie de l’Amérique Latine. « Au Japon (…), les fermiers passèrent de 52,4% de la population en 1947 à 9% en 1985. ((Éric Hobsbawm, L’Age des extrêmes.))» Comme les communistes léninistes du vingtième siècle qui les inspiraient, les mouvements littéraires prolétariens étaient des inventions hybrides, à la fois paysans et prolétaires, complètement enchevêtrés dans les migrations mondiales. Nombre d’écrivains étaient eux-mêmes des produits des migrations, enfants de paysans partis pour la ville pour trouver y travailler ou y étudier, ou enfants nés dans la ville de parents paysans.

Ainsi, dans les décennies qui ont suivi les premiers romans sur l’usine de l’avant-garde prolétarienne, le déracinement social et culturel qui a accompagné les migrations des villages ruraux aux vastes métropoles prolétaires est devenu l’expérience historique clé à l’arrière-plan des travaux de l’internationale des romanciers. Parfois, elle prit la forme du récit quasi-autobiographique d’un jeune homme, comme dans le cas de la migration transpacifique du romancier prolétarien Philipin Carlos Bulosan, racontée dans son America in the Heart (1944), ou dans celui de la migration de l’étudiant nationaliste Minke de son village Javanais à la ville portuaire de Surabaya et à la capitale, Batavia, qui structure le Quatuor de Buru de Toer. A d’autres moments, elle devint la saga quasi-épique d’une famille de migrants : Les Raisins de la colère (1939) de John Steinbeck raconte l’exode d’une famille du Sud-Ouest fuyant les tempêtes de poussière pour les « usines des champs » californiens, et The Dollmaker (1954) d’Ariette Arnow suit une famille des Appalaches jusqu’aux usines d’armement de Détroit. La migration était présente même lorsqu’elle n’était pas directement représentée : elle constituait le sous-texte des mystérieux meurtres contemporains qui structurent Native Sun de Richard Wright et de Pétales de sang de Ngugi wa Thoingo’o.

L’expérience contemporaine de la migration est l’une des raisons pour lesquelles nombre des premiers romans prolétariens furent en fait des romans sur la paysannerie, comme Gouverneurs de la rosée (1944) de Jacques Roumain ou les romans brésiliens dits du « Nord-Est ». « Les masses urbaines sont, dans l’ensemble, rarement le point focal des récits latino-américains, note un historien de la littérature, et même les écrivains prolétariens radicaux les plus lucides ont souvent représenté ceux qui, métaphoriquement, se situaient entre la paysannerie et la classe ouvrière urbaine : les prolétaires ruraux tels les mineurs, les travailleurs des plantations, les métayers et les fermiers locataires. Les romans de la mine, du sucre, de la banane (y compris la classique trilogie de la banane d’Asturias) devinrent des genres à part entière dans les décennies médianes du vingtième siècle ((Gerald Martin, op. cit.)).

Quand les écrivains radicaux se tournèrent vers le roman historique, ils effectuèrent également un retour à la campagne, écrivant des récit sur l’époque désignée par Marx sous le nom d’ « accumulation primitive ». Dans son classique Terras do sem fim (Terre violente, 1942), Jorge Amado s’est détourné du naturalisme prolétarien de ses premiers romans pour faire un roman historique sur la fondation des plantations de cacao, une « terre fertilisée avec du sang humain » :

C’était la dernière grande lutte liée à la conquête du territoire, et la plus féroce de toutes. Pour cette raison elle est restée une réalité vivante au fil des ans, les histoires la concernant se transmettant de bouche à oreille (…) lors des foires, dans les villages et les villes, des musiciens aveugles chantent ces combats à l’arme à feu qui autrefois maculèrent de sang les terres noirs du cacao ((Jorge Amado, Terre Violente, Paris, Nagel, 1946.)).

De la collision des mondes paysan prolétaires résultat la plus puissante des formes nouvelles qui devaient émerger des mouvements littéraires prolétariens : le réalisme magique ou merveilleux. Bien que le réalisme magique soit souvent considéré comme succédant de manière antagonique au réalisme social, ses racines résident dans les mouvements d’écrivains de gauche. L’idée et la pratique du réalisme magique furent développées par deux romanciers de gauche des Caraïbes et d’Amérique Centrale, le cubain Alejo Carpentier et le guatémalien Miguel Angel Asturias, tous deux ayant été brièvement emprisonnés dans leur jeunesse en tant que militants radicaux dans leurs pays d’origine et ayant été influencés par les surréalistes communistes durant des périodes d’exil à Paris. La notion de « lo real maravilloso » de Carpentier constitua une tentative explicite visant à capter les dislocations temporelles, la juxtaposition des différents modes de vie – le mythique et le moderne – qui avaient résulté de l’histoire de la conquête, de l’esclavage et de la colonisation. « Qu’est-ce l’histoire entière de l’Amérique sinon la chronique du réel merveilleux ? », demandait-il dans la préface de 1949 d’El Reino de Este Mundo où il inventa le terme. Le roman dont il est question portait sur la révolution Haïtienne, un tournant historique majeur, et un récit souvent repris par les écrivains prolétariens.

La meilleure manière de voir le réalisme magique de Carpentier et d’Asturias est peut-être de le considérer comme la seconde phase de l’avant-garde prolétarienne. Si le premier moment, dans le sillage des bouleversements de 1917-1919, était dominé par un modernisme paradoxalement anhistorique qui tentait de documenter l’expérience vécue de l’usine et de l’immeuble d’habitation comme radicalement nouvelle, le réalisme magique de 1949 marque le retour de l’histoire refoulée, vécue et témoignée par les exilés et les migrants, et l’insistance consécutive sur la réalité spécifique du monde colonisé au moment de la libération de l’Inde, de l’Indonésie et de la Chine, un moment qui trouve son précédent historique non dans la Révolution française (à l’instar de la Révolution bolchévique) mais dans la Révolution haïtienne.

Si cela est vrai, on comprend donc pourquoi la notion de réalisme magique résonne bien au-delà des îles des caraïbes et des côtes où elle est née. Le terme en vient à représenter un tournant plus vaste dans l’esthétique de l’internationale des romanciers, de la puissante censure du désir dans les premiers romans (les œuvres de l’époque de la dépression mondiale sont des romans du manque et de la faim, et le roman utopique y est rare) vers une libération du désir et de l’utopie, présageant les conceptions de la libération de la Nouvelle Gauche. C’est pourquoi il est courant de voir le réalisme magique comme l’antithèse d’un réalisme social antérieur. On peut constater ce revirement de manière individuelle chez certains écrivains : au Brésil, Amado reste loyal à la gauche communiste tout en créant un équivalent imaginaire du carnaval, qui débute avec Gabriela, carvo e canela (Gabriella, fille du Brésil, 1958) ; en Egypte, Naguib Mahfouz est passé du réalisme urbain et de la saga générationnelle de sa trilogie du Caire à une série de contes allégoriques sur la trahison de la révolution de 1952, commençant avec Awlad haratina (Les Fils de la médina, 1959). C’est également évident dans les travaux des écrivains de gauche de la péninsule Ibérique post-fasciste, Juan Goytisolo et José Saramago, dans le tournant vers le surréalisme et le réalisme magique chez les représentants du roman indonésien de l’après-1965 tels Iwan Simatupang, et dans l’oeuvre de l’héritier anglophone des traditions marxistes du Kerala indien, Arundhati Roy ((Le contraste avec le virage opéré plus tôt par Louis Aragon, du désir surréaliste au réalisme socialiste de son bien-nommé cycle Le Monde réel, est saisissant.)).

Le réalisme magique trouve son plus célèbre avatar avec Cien anos de soledad de Gabriel Garcia Marquez. Ce roman, publié en 1967, élément de la célèbre explosion du roman latino-américain, en est venu à représenter l’espérance du Tiers-Monde dans le sillage de la décolonisation, de la conférence de Bandung de 1955 et de la révolution cubaine de 1959, culminant au congrès culturel de la Havane de 1967, un moment qui disparut avec les coups d’état au Brésil (1964), en Indonésie (1965) et au Chili (1973). Equivalent littéraire de la théorie de la dépendance développée par les marxistes latino-américains dans les années 1960, Cent ans de solitude est un conte sur l’accumulation primitive et le désir, sur les origines du système mondial capitaliste, ses splendeurs et ses monstres ; la maison des Buendias n’y est ni une usine ni un immeuble d’habitation. Néanmoins, on pourrait dire qu’elle intègre le roman prolétarien classique, puisqu’en son cœur réside un récit de grève. Le climax du roman – « les évènements qui porteraient le coup fatal à Macondo » – sont directement inspirés de la grève des travailleurs colombiens du secteur de la banane contre United Fruit de 1928, et du massacres des travailleurs consécutif par les troupes du gouvernement. La curieuse nature de la séquence de grève de Garcia Marquez suggère que Cien anos de Soledad est à la fois le point culminant et celui de retournement du demi-siècle des mouvements littéraires prolétariens.

En 1928, la grève aurait pu inspirer l’un des romans prolétariens originels. Pour Garcia Marquez, une génération plus tard (il est né l’année de la grève), c’est une histoire effacée par la « version officielle (…) : il n’y eut pas de mort, les travailleurs, satisfaits, avaient rejoints leurs familles. » La grève n’est pas posée comme une image de la révolution à venir, mais plutôt de l’amnésie sociale, en tant qu’elle est balayée avec les cinq années de pluie torrentielle causant la ruine de Macondo : « Rien ne s’était passé à Macondo, rien ne s’était jamais passé, et rien ne se passerait jamais ». En effet, la grève occupe une place contradictoire dans le roman, à la fois centrale et marginale, commémorée dans un unique bref chapitre, un climax oublié de presque tous les personnages. La grève n’y est pas préparée, et le massacre semble prendre sa place parmi la myriade d’évènements magiques qui constituent la réalité de Macondo. Contrairement à Asturias dans sa trologie de la banane, Garcia Marquez ne fait aucun effort pour représenter United Fruit ou les travailleurs du secteur bananier. L’unique lien entre la grève et le récit plus général du roman consiste en ce que l’un des Buendias les plus ternes et anonymes – José Arcadio Segundo – devient l’un des leaders des gréviste et l’unique survivant du massacre, conservant sa mémoire vivante.

Ainsi, Cien anos de soledad apparaît comme à la fois le signe d’une crise dans le désir littéraire de représenter les travailleurs qui animait une génération d’écrivains populaires, et comme une tentative de porter le témoignage de ce désir. D’un côté, Garcia Marquez ne se contente pas de représenter les travailleurs du secteur de la banane ; il témoigne du « délire herméneutique » dans lequel « par une décision de la cour il fut établi et inscrit dans des décrets solennels que les travailleurs n’existaient pas ». De l’autre, Garcia Marquez, comme enfant témoin du massacre, continue de ressasser le conte « à l’incrédulité de tous». Presque un an après les premiers appels à une littérature prolétarienne internationale et au réalisme socialiste, ce désir ne semble pas seulement défait, mais inexistant et inimaginable. Toutefois, comme le récit de grève dans Cien anos de soledad, les aspirations et les esthétiques de l’internationale des romanciers demeurent l’histoire oubliée, refoulée qui constitue l’arrière-plan de la globalisation contemporaine du roman.

Traduit de l’anglais par Lambert Clet.

Texte issu de Culture in the Age of Three Worlds (Verso, 2004), reproduit avec l’aimable autorisation de l’éditeur.