Les universitaires féministes, et notamment les féministes-marxistes, reviennent souvent sur le fait que le monde capitaliste contemporain traverse non seulement une crise dans la sphère de la production, mais aussi dans celle de la reproduction. Les débats sur le travail reproductif des années 1970 et 1980 donnaient une large place au modèle du salaire de soutien de famille – corollaire de l’État-providence keynésien – au sein duquel les tâches telles que la procréation, le soin des enfants, et le travail ménager étaient évidemment non salariés, et n’étaient dès lors pas reconnus comme un travail, alors même qu’elles étaient essentielles à la reproduction de la force de travail et donc à la production de la plus-value. Alors que l’État-providence poursuit sa lente érosion, ces fonctions de reproduction sociale auxquelles nous l’associons généralement – non seulement les dispositions d’État pour l’éducation, la santé, et les allocations chômage, mais aussi le travail genré qui permet la reproduction de la force de travail –, ont été marchandisées plus immédiatement et plus directement. Dans ce contexte et de façon disparate, le travail domestique non payé commence à perdre de sa centralité, au profit de son externalisation vers des formes précaires de travail de service hautement exploités : une délocalisation volumineuse du Sud global vers le Nord de nounous, de bonnes et de travailleuses du sexe. Alors que les besoins de reproduction sociale imposés aux unités familiales ont augmenté – alors même que la capacité de la famille à répondre à ces besoins a été amoindrie (Bakker) – nous avons assisté à une sorte de captation ou d’expropriation du travail reproductif du Sud par le Nord.

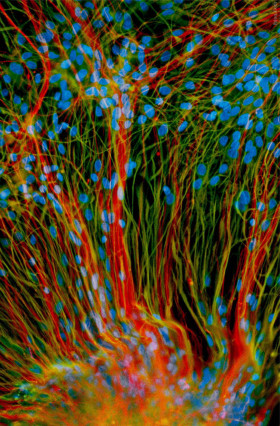

Dans ce contexte, je voudrais brièvement rendre compte des récents travaux élargissant cette grille d’analyse : il s’agirait de décrire cette extraction Sud-Nord non seulement au prisme du travail de reproduction sociale, mais également du travail de reproduction biologique. Je propose ici de problématiser l’hypothèse qu’une forme spécifique de reproduction biologique peut être considérée comme un travail. Nous parlons ici de la reproduction biologique facilitée par la biotechnologie, une des industries les plus intensives du monde. Certaines anthropologues, parmi lesquelles Catherine Waldby, Melinda Cooper, et Kalindi Vora, dont je discuterai brièvement les travaux, se concentrent sur la manière dont le « matériel biologique féminin » est utilisé pour soutenir la biotechnologie, allant jusqu’à se référer à un « mode biomédical de reproduction » nouveau, internationalisé, un mode qui inclut la gestation pour autrui, réalisée dans le Sud pour de riches consommateurs stériles du Nord, aussi bien que la circulation vers le Nord des tissus reproductifs (ovocytes, tissu fœtal, sang de cordon ombilical) pour les industries de cellules souches.

Les industries de cellules souches, par exemple, requièrent de gros volumes de ces substances vivantes et régénératrices. Ce matériel biologique marchandisé et distribué est désormais beaucoup plus fréquemment fourni par les populations de femmes pauvres, notamment par les populations du Sud (où les opportunités d’effectuer un travail formel salarié sont de plus en plusrares) via des pratiques qui sont évidemment extrêmement contraignantes pour le corps – on peut par exemple évoquer l’injection de médicaments stimulant l’ovulation.

Les matières biologiques reproductives sont maintenant de plus en plus souvent achetées à ce qu’il convient d’appeler des prix très bas, à des femmes sans emploi dans des lieux comme la Chine, l’Inde, et l’Europe de l’Est. Cooper et Waldby conçoivent l’éthique traditionnelle consistant à donner de telles formes de vie plutôt qu’à les vendre comme une « économie traditionnelle du don », c’est-à-dire un énième terrain où le travail reproductif des femmes n’a pas été historiquement reconnu comme un travail. Mais cette forme de reproduction biotechnique, remarquent-elles, est désormais de plus en plus explicitement et clairement marchandisée – étant donné notamment

la disponibilité des populations de femmes pauvres [qui] a permis l’approvisionnement de grands volumes de matériel de reproduction à bas coût… Dans ce contexte, la vente d’ovules est devenue une source viable de revenus pour des femmes vivant à la marge économique de l’Europe de l’Est ou d’autres économies en transition, nombre d’entre elles étant par ailleurs engagées dans des formes plus conventionnelles de travail de service féminin comme le travail domestique et la prostitution (Waldby et Cooper, “From Reproductive Work” 5, 13; voir également Waldby et Mitchell).

Waldby a par ailleurs souligné que la fertilité elle-même, dans la forme spécifique du marché d’ovocytes, circule désormais à travers l’Union européenne, « selon le pouvoir d’achat des populations, des pauvres vers les riches et de l’est vers l’ouest ». Ces marchés d’ovocytes fonctionnent comme ce qu’elle appelle des « chaînes de fertilité » (fertility chains, en référence aux chaînes globales de marchandises, commodity chains), des circuits qui « non seulement font transiter la fertilité entre les acheteurs et les vendeurs individuels, mais [qui] déplacent également la fertilité d’une classe et d’un lieu à un autre, et créent de nouvelles cartes d’excédent et de déficit reproductif » (« Reproductive Labor Arbitrage », 284-85). Elle poursuit :

Comme dans une grande partie de l’Europe de l’Est, les taux actuels de reproduction en République tchèque sont bien en dessous du niveau de remplacement, et considérablement inférieurs aux taux d’Europe du Nord. Cependant, les couples tchèques infertiles aussi bien que les jeunes femmes tchèques sont exclus du commerce de leur propre reproduction par le système des cliniques privées, qui facilite le transfert de fertilité vers les clients plus riches et rend plus aisée la perpétuation de la famille dans d’autres lieux géographiques.(284-85)

Les industries de cellules souches et la biotechnologie mondialisée détournent la matière vivante – matière qui pourrait probablement être utilisée pour soutenir les populations locales – vers les populations des nations et régions riches. Il s’agit d’une captation de la reproduction biologique elle-même, de la vie générative en tant que telle, à l’échelle internationale.

Ces chercheur-se-s soulignent aussi à quel point le capital mondialisé met une pression croissante sur la problématisation de ces questions dans le champ de la bioéthique. Les traditionnelles « économies du don », qui encadraient la reproduction biologique, étaient précisément fondées sur le rejet de toute soumission de la circulation de tissus reproductifs à la logique de l’échange marchand (Waldby et Mitchell; Waldby et Cooper, “From Reproductive Work” 11). Waldby souligne que les frais payés en échange des dons de matières biologiques reproductives « sont en général déterminés pour correspondre à une sorte de « point d’équilibre éthique », c’est-à-dire suffisamment haut pour qu’ils ne constituent pas une forme d’exploitation, mais suffisamment bas pour qu’ils ne transforment pas la contribution en transaction » (Waldby, “Reproductive Labor Arbitrage” 277). Mais dans le marché d’ovocytes de l’Union européenne, par exemple,

les taux de compensation sont couramment poussés vers l’équilibre du marché, plutôt que vers un équilibre éthique, par les pressions intenses de la demande d’ovocytes créée par les patients et les cliniques [de technologie reproductive assistée]. Alors que la prohibition de la vente de tissus a été historiquement conçue pour protéger les donneurs de transactions prédatrices, les préoccupations réglementaires dans le [domaine de la technologie reproductive assistée] sont régulièrement transférées vers la protection des patients… L’existence d’un marché intra-Européen ronge constamment la capacité des conseils de bioéthique à conserver des taux de compensation en dessous du niveau incitatif, tandis que la pression pour favoriser… l’offre d’ovocytes progresse (277-78).

Les situations décrites par Cooper et Waldby ne sont bien sûr pas uniquement internationales, mais également racialisées : ainsi, les cliniques de fertilité « recrutent généralement des donneurs issus des populations phénotypiquement similaires aux acheteurs, afin que l’enfant qui résulte de la transaction partage les caractéristiques du couple demandeur – notamment leur couleur de peau […] Les touristes allemand de la fertilité », par exemple, « incapables d’accéder à des ovocytes chez eux, peuvent rouler quelques heures jusqu’à Prague, en République tchèque, où des cliniques de fertilité sont clairement orientées vers une clientèle internationale » (271).

Dans une fascinante discussion sur les définitions marxistes du travail, qui prend également en compte les processus de racialisation, ici en référence à la gestation pour autrui en Inde – les gestations pour autrui étant de plus en plus réalisées, là encore, par des femmes avec relativement peu d’autres possibilités de revenus – Kalini Vora soulève la question de savoir si le travail genré, producteur de valeur, devrait être étendu à la gestation pour autrui. Les discours sur la gestation pour autrui dans ces contextes, souligne-t-elle, « présentent les parents qui produisent l’embryon comme les propriétaires de l’enfant, et les scientifiques, médecins, et techniciens comme réalisant le travail technique à forte valeur ajoutée » ; « la mère porteuse » est parallèlement présentée « comme un simple contenant passif … [Ce] discours », comme elle le dit remarquablement, parvient d’une certaine manière à « [effacer] les corps de la reproduction biologique » (Vora 695). Elle souligne justement que le travailleur industriel qui était le modèle du travailleur « en tant que tel » de Marx « repose sur de nombreuses formes d’énergie vitale » non reconnues comme du travail, notamment le travail reproductif genré, mais aussi le travail des esclaves aussi bien que le travail réalisé dans les colonies des centres industriels du XIXe siècle – les processus de racialisation ont historiquement tendu à représenter certains corps comme « plus économiquement utiles en tant qu’entités biologiques qu’en tant que sujets de force de travail » (694-5).

Waldby et Cooper ajoutent que le travail des femmes impliquées, en « collaboration » avec les acheteurs de matière biologique (c’est-à-dire, les cliniques), disparaît du domaine du travail reconu en tant que tel précisément parce qu’il est naturalisé – c’est le même processus, mis en lumière depuis des décennies par les féministes-marxistes, qui est à l’œuvre à travers le manque de reconnaissance du travail domestique. Ces analyses novatrices entendent démontrer que la non-reconnaissance du travail reproductif genré et biologique renforce les pratiques dénoncées ; ces analyses rejoignent la critique des angles morts du marxisme classique, à l’origine des approches développées par les féministes-marxistes sur le travail reproductif. Mais ici, les auteures vont plus loin : avec l’émergence de ce qu’elles appellent la « bioécononmie » et le « biocapital », ces formes de travail genré devraient être selon elles définies comme directement productrices de valeur – Cooper et Waldby soutiennent par ailleurs que ces formes genrées de travail qui produisent du « biocapital » sont tendanciellement en expansion à l’échelle mondiale (Waldby et Cooper, « From Reproductive Work »; Waldby et Cooper, « The Biopolitics of Reproduction »).

Ces prises en compte d’une forme émergente de reproduction biologique internationalisée sont intéressantes en ce qu’elles soulèvent la question du travail genré, en affirmant qu’il s’agit-là d’une forme de travail digne d’une reconnaissance en tant que travail, et en ajoutant que la nature du travail elle-même a besoin d’être radicalement repensée au regard de ces considérations. Ces débats redonnent en particulier une centralité à la catégorie de « vie » dans le concept de « travail vivant », tout en infléchissant la notion de travail reproductif et genré dans une direction clairement plus biologique, vitaliste. Ainsi dans leurs analyses des industries de cellules souches par exemple – une composante ce ce qu’elles décrivent comme une « bioéconomie » émergente –, Waldby et Cooper proposent de remplacer la notion de travail reproductif par celle de « travail régénérateur » – le travail qui est générateur non seulement de valeur, mais de « vie elle-même » (« Du Travail Reproductif »). Vora caractérise ainsi les mères porteuses comme effectuant « le travail de transmission de l’énergie humaine vitale vers le consommateur » (682), une « transmission qui épuise les corps et la main d’œuvre biologiques en Inde pour étendre la « vie » dans le Premier monde » (684). Elle soutient en outre que les analyses féministes-marxistes « ne permettent pas de déterminer en quoi l’exploitation du travail genré fait également partie du système qui gouverne par la réduction et l’extension de » la vie elle-même, du biologique en tant que tel (683). Dans ces développements, la partie vivante du travail vivant bénéficie d’une attention toute particulière – suggérant et affirmant parfois explicitement que nous avons besoin de repenser les rapports mêmes entre le travail et la vie.

Dans le reste de cet article, mon intention est de problématiser la question des nouvelles formes de travail vivant et les nouvelles formes de production de valeur. Je souhaite en particulier insister sur ce qui est à peine évoqué dans ces analyses : le poids, à lui seul déterminant, de la dette dans les régions du globe où les opportunités d’effectuer un travail salarié s’évaporent, et où un nombre croissant de femmes sont structurellement contraintes de vendre la matérialité vivante de leurs corps.

Pour reprendre un raisonnement très connu : depuis les années 1970, d’énormes montants de capital excédentaire à l’échelle internationale ont été en quête, et ont souvent échoué à trouver, de nouvelles opportunités d’investissement productif. La crise telle que nous l’avons vécue ces dernières décennies a pris la forme, comme tant de crises auparavant, d’excédents massifs de capitaux d’un côté, et d’un excédent de travail de l’autre, avec relativement peu de possibilités de les réunir (voir, par ex., Harvey, Enigma, 1-39). Pour reprendre les mots d’Edward LiPuma et Benjamen Lee, « la demande de capitaux a augmenté lentement alors que l’offre s’est nettement redressée » (20). Cette situation a engendré une économie mondiale dans laquelle la production de nouvelle valeur a constamment été remplacée par des activités hautement lucratives basées sur la « circulation rapide des capitaux » – notamment, via le capital financier, ce que Marx a appelé le capital fictif. Comme on le dit souvent, le remplacement tendanciel des profits liés à la production par des profits réalisés dans la sphère de la circulation a abouti à d’indécentes conséquences à travers le monde, parmi lesquelles le pillage de populations entières, dans un contexte où, par exemple, la spéculation à la baisse sur des devises nationales peut miner la capacité d’un pays à assurer sa reproduction sociale, parmi lesquelles les soins de santé et l’éducation (et pour un exemple notable, voir LiPuma et Lee 58-59).

Cette hégémonie de la circulation financière a eu, entre autres effets, comme l’a souligné Saskia Sassen, de déboucher sur une autre forme de circulation internationale, à laquelle j’ai fait référence dès le départ, la circulation de femmes surexploitées effectuant diverses sortes de travail de service. Elle montre par exemple que la traite internationale à des fins d’esclavage sexuel est souvent tacitement approuvée par des gouvernements criblés de dette dont le revenu national dépend de plus en plus du tourisme. Et en effet, des femmes asiatiques sont désormais envoyées aux quatre coins du monde : c’est bien ce qu’on pourrait appeler une traite mondiale des femmes, pour servir comme domestiques, nounous, et bonnes, une exportation d’êtres humains qui est un des nombreux héritages des programmes d’ajustement structurel (Sassen). Grace Chang remarque que « les programmes d’austérité […] créent des véritables systèmes d’esclavage pour dette, dans la mesure où les pays endettées doivent céder leurs citoyens, notamment les femmes, comme travailleuses migrantes aux nations du Premier monde dans l’effort désespéré de pouvoir continuer à payer leur dette […] grâce aux […] transferts de fonds » (Chang 4). Ainsi, par exemple, les fonds transférés aux Philippines par les travailleurs immigrés – la plupart d’entre eux étant des femmes – fournit une rentrée financière annuelle qui se compte en milliards : des devises qui peuvent en dernière instance servir à rembourser la dette publique, une fois qu’elles circulent à nouveau vers le gouvernement sous forme de taxes. Chang conclut donc que les pays qui n’exportent pas de biens peuvent parfois exporter des personnes à la place. (Chang 130-1).

Dès lors, pour comprendre les nouvelles modalités du travail reproductif genré, le vocabulaire de la financiarisation pourrait bien être plus adapté, analytiquement, que celui de la production capitaliste. Mais l’idée que le travail reproductif « circule » désormais à l’échelle internationale ne saisit pas encore assez ces dynamiques : il semble plus approprié de dire que la reproduction sociale genrée est sujette à une captation financière du Sud vers le Nord, des pays les plus pauvres aux pays les plus riches, une expropriation qui génère des profits par les canaux de la circulation plutôt que ceux de la production – une expropriation finalement analogue aux prêts hypothécaires abusifs qui ont reçu tant d’attention aux États-Unis ces dernières années. On peut y voir là une sorte de reflet inversé de la manière dont les ménages du Nord ont eux-mêmes totalement croulé sous les dettes, et dont ce ménage américain endetté à l’extrême est désormais internationalement envisagé comme le symbole du « consommateur de dernier ressort ».

En effet, en 2005 le FMI a clairement identifié le ménage américain comme un « amortisseur de choc » des risques de l’intégration financière (Cooper et Mitropolous 364). Ainsi la finance sature la reproduction sociale genrée dans un double sens, c’est-à-dire d’une part à travers la dette des ménages relativement riches à l’échelle mondiale, et d’autre part l’exclusion, par la dette, d’innombrables femmes de leurs foyer, de sorte qu’elles puissent effectuer le travail de service domestique ailleurs.

Ainsi, sous le poids de la financiarisation, les formes de reproduction non seulement sociales, mais aussi biologiques dont j’ai parlé opèrent dans certaines régions du globe aux dépens d’autres régions. Si, d’une part, ce phénomène réitère le scénario séculaire et brutal de l’expropriation primitive, d’autre part la financiarisation et la mondialisation de la reproduction sociale ont désormais un impact sur le substrat vivant de la reproduction biologique, « la vie elle-même » abstraite, quantifiée, divisée en ses composants microscopiques, scientifiques – elle se mue en extraction de la corporalité vivante. Et la finance est ici un déterminant crucial non seulement en raison de l’endettement brutal des pays où les femmes sont contraintes de vendre la matérialité vivante de leurs corps, mais aussi, plus immédiatement, à cause du caractère hautement financiarisé de l’industrie biotechnologique elle-même, une industrie dépendante des perspectives d’innovations médicales, et dont par conséquent la performance est corrélée aux rendements futurs attendus de ses valeurs boursières (Sunder Rajan; Rose 17-20). C’est donc une industrie largement subordonnée à la logique spéculative de la valeur actionnariale, une industrie dans laquelle, comme l’exposent Waldby et Cooper, « le dynamisme commercial de l’innovation bioéconomique met de plus en plus de pression sur la demande en tissus » (« From Reproductive Work » 12).

Comme dans le cas des révisions post-autonomistes des catégories marxiennes classiques – les discours contemporains sur le « travail biopolitique », par exemple – Waldby, Cooper, et Vora nous encouragent à élargir les définitions du travail produisant de la valeur de manière à pouvoir rendre compte des dynamiques mondiales, de plus en plus marchandisées et financiarisées, de la reproduction biologique. Mais que faire de ces arguments si l’on affirme comme c’est mon cas que, quelle que soit l’ampleur de la production de plus-value, cette croissance est largement surpassée par l’accroissement des populations surnuméraire et de la dette (Benanav and Clegg; Davis)? Que peut-on conclure après avoir présenté la captation financiarisée de la « vie » – de ce que Vora appelle « énergie vitale » – de certaines des plus pauvres régions du monde, comme un travail produisant de la valeur ? La « reconnaissance » d’un travail et ses implications éthiques me semble être le principal enjeu ici. Mais considérer la captation brutale de la substance biologique comme un travail ne minimise-t-il pas la violence structurelle d’un horizon global où règne l’exclusion des circuits du travail comme forme achevée de prolétarisation ? Cette situation n’est-elle pas plus intelligible si on la saisit comme une sorte d’accumulation par dépossession du matériau vital de femmes déjà désespérément pauvres ? D’un côté, la financiarisation conduit à une circulation mondiale accélérée d’argent, de biens, de services, et de femmes qui sont victimes de traite, parmi lesquelles des femmes que leurs propres pays exportent dans l’espoir de rembourser leur dette ; d’un autre côté, la financiarisation a produit les conditions dans lesquelles les femmes qui sont coincées dans les régions les plus marginalisées sont réduites au statut non de travail vivant mais de matière première vivante : si elles ne peuvent pas circuler elles-mêmes, les substances biologiques extraites de leurs corps le peuvent.

Les processus que j’ai décrits ici se déroulent sur une toile de fond dans laquelle la « vie » est, à l’échelle internationale, de plus en plus marchandisée – et ce, non au seul niveau des individus ou des populations qui travaillent, mais au niveau sub-individuel, comme en témoigne la soumission de portions croissantes des populations sans emploi au commerce transnational de fluides corporels, de tissus, et d’organes, aussi bien qu’à la participation à des essais cliniques, avec des entreprises pharmaceutiques qui externalisent de plus en plus dans les pays du Sud. Dans ce contexte, ces populations sont même qualifiées de « populations de sujets expérimentaux » : des populations qui se soumettent d’elles-mêmes à des essais cliniques en raison du tarissement des autres sources de revenus (sur l’externalisation des essais cliniques, voir Sunder Rajan ; pour une recension utile des recherches anthropologiques sur ces tendances récentes plus généralement, voir Scheper-Hughes et Wacquant). Comme ces populations sans emploi continuent de croître, nous assistons à une transformation tendancielle de ce que Marx a appelé « l’armée industrielle de réserve » (reserve army of surplus labor) à ce que Ann Anagnost suggère être une « réserve permanente » de purs bios (226). Dans ce contexte plus large, nous sommes en train d’assister à la réduction du travail vivant à une ressource vitale, quantifiable, de façon inégale et combinée à l’échelle internationale. Cette nouvelle étape se caractérise par la disparition lente de la distinction entre la vie de certaines populations et la vie sous-individuelle, entre un agrégat de personnes et une extraction internationale de sang, de tissus et de code génétique agrégés. S’il est crucial de reconnaître le caractère genré de certaines formes de travail invisible, il l’est tout autant d’analyser la dimension de genre de la crise actuelle de la production de valeur, qui est aussi une crise de la reproduction sociale du rapport capital/travail lui-même. Le « mode de reproduction biomédical » entretenu par la financiarisation et la biotechnologie peut être saisi avec davantage d’acuité comme une variation spécifiquement genrée (gender-specific) de la bonne vieille histoire de la finance prédatrice : ici, il s’agit de la réduction du corps de femmes déjà dépossédées, des femmes repoussées aux marges des populations surnuméraires, à la matière première de la biotechnologie – pour en abstraire la substance biologique, toujours-déjà quantifiée. Identifier ces processus comme de nouvelles formes de travail genré, produisant de la valeur, constitue une tentative de mettre au premier plan la capacité d’agir des femmes – un effort qui, à sa façon, est entièrement compréhensible. Mais l’argument selon lequel le travail genré est une condition nécessaire de la production de valeur est beaucoup plus difficile à soutenir quand la production de nouvelle valeur est en train de subir une crise globale : dans une telle conjoncture, cet effort fondamentalement éthique pour reconnaître la capacité d’agir des femmes fait en réalité obstacle à toute reconnaissance politico-économique rigoureuse du clivage entre le capital fictif et les populations surnuméraires – ou des conséquences de la crise de la reproduction et des biotechnologies sur les formes de violence genrées et structurelles.

Traduit de l’anglais par Morgane Merteuil.

Bibliographie

Anagnost, Ann. “Strange Circulations.” Beyond Biopolitics. Ed. Patricia Ticineto Clough and Craig Willse. Durham: Duke University Press, 2011.

Bakker, Isabella, “Neo-Liberal Governance and the Reprivatization of Social Reproduction: Social Provisioning and Shifting Gender Orders.” Power, Production and Social Reproduction: Human In/security in the Global Political Economy. Ed. Bakker and Stephen Gill. London: Palgrave, 2003, 66-82.

Benanav, Aaron, and John Clegg (Endnotes), “Misery and Debt: On the Logic and History of Surplus Populations and Surplus Capital.” Endnotes 2 (2010). http://endnotes.org.uk/en/endnotes-misery-and-debt

Chang, Grace. Disposable Domestics: Immigrant Women Workers in the Global Economy. Boston: South End, 2000.

Cooper, Melinda and Angela Mitropoulos. “The Household Frontier.” Ephemera 9.4 (2009): 363-68.

Davis, Mike. Planet of Slums. London: Verso, 2007.

Harvey, David. The Enigma of Capital. Oxford: Oxford University Press, 2011.

LiPuma, Edward, and Benjamin Lee. Financial Derivatives and the Globalization of Risk. Durham: Duke University Press, 2004.

Rose, Nikolas. “Molecular Biopolitics, Somatic Ethics and the Spirit of Biocapital.” Social Theory and Health 5 (2007): 3–29.

Sassen, Saskia. “Global Cities and Survival Circuits.” Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. Ed. Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild. New York: Henry Holt, 2002. 254-72.

Sassen, Saskia. “Women’s Burden: Counter-Geographies of Globalization and the Feminization of Survival.” Journal of International Affairs 53.2 (2000): 503-24.

Scheper-Hughes, Nancy, and Loïc Wacquant, eds. Commodifying Bodies. London: Sage, 2002.

Sunder Rajan, Kaushik. Biocapital: The Constitution of Postgenomic Life. Durham: Duke University Press, 2006.

Vora, Kalindi. « Limits of Labor: Accounting for Affect and the Biological in Transnational Surrogacy and Service Work. » South Atlantic Quarterly 111.4 (2012): 681-700.

Waldby, Catherine. “Reproductive Labour Arbitrage: Trading Fertility across European Borders.” The Body as Gift, Resource, and Commodity. Ed. Martin Gunnarson and Fredrik Svenaeus. Stockholm: Södertörns högskola, 2012. 267-95.

Waldby, Catherine, and Melinda Cooper, “The Biopolitics of Reproduction: Post-Fordist Biotechnology and Women’s Clinical Labour.” Australian Feminist Studies 23.55 (2008): 57- 73.

Waldby, Catherine, and Melinda Cooper. “From Reproductive Work to Regenerative Labour: The Female Body and the Stem Cell Industries.” Feminist Theory 11.1 (2010): 3–22.

Waldby, Catherine, and Robert Mitchell. Tissue Economies: Blood, Organs, and Cell Lines in Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 2006.