En quoi le concept d’impérialisme demeure-t-il pertinent aujourd’hui, après les nombreuses mises en cause qui lui ont été faites, par des non-marxistes mais aussi par des marxistes contemporains de renom (Panitch, Teschke, Robinson, etc.) ?

Il est pertinent aujourd’hui. Je me pose moins de questions que tous ses détracteurs, auxquels on peut ajouter Ellen Meiksins Wood à votre liste, qui ne se posent pas la question de l’actualité du terme « capitalisme » par exemple. Je parle des marxistes qui n’ont aucun problème pour qualifier la domination du capitalisme, et qui par contre taxent la notion d’impérialisme de tous les maux. Ils en contestent la pertinence parce qu’à la fin du XIXe siècle effectivement, un changement s’est produit. On l’évoquera ensuite.

Il y a de nombreuses définitions de l’impérialisme. Si on prend les cinq critères de Lénine, ils ne sont pas tellement démodés. On reviendra toutefois sur la question de la fusion du capital industriel et du capital bancaire, mais aucun des cinq critères n’est réellement déclassé aujourd’hui. Ceci dit, j’apprécie, parce qu’elle est féconde pour avancer aujourd’hui sur la catégorie d’impérialisme, la définition de Rosa Luxembourg selon laquelle l’impérialisme est « la traduction politique de l’accumulation du capital ». C’est concis et orienté certes et j’extrais cette phrase d’un livre dense. Forcément, elle ne recouvre pas toute la réalité de l’impérialisme. Il ne s’agit pas de dire que cette définition recouvre tout le concept d’impérialisme mais elle me plaît, à côté de celles des classiques marxistes de l’impérialisme, parce qu’elle montre ce qui s’est passé à la fin du XIXe siècle, c’est à dire les relations entre l’économie et la politique. Marx n’a pas concentré ses travaux sur cette question parce que ce n’était pas son objectif (il avait prévu d’inclure la question de l’État dans Le Capital), mais on verra qu’il nous livre quelques pistes. L’impérialisme, c’est la conjugaison de profondes tendances économiques inhérentes au capitalisme – la création du marché mondial, la suprématie de la forme-argent du capital-et aussi de tendances politiques – le rôle des États. Quelques chercheurs, par exemple Callinicos ont également développé ce point de vue.

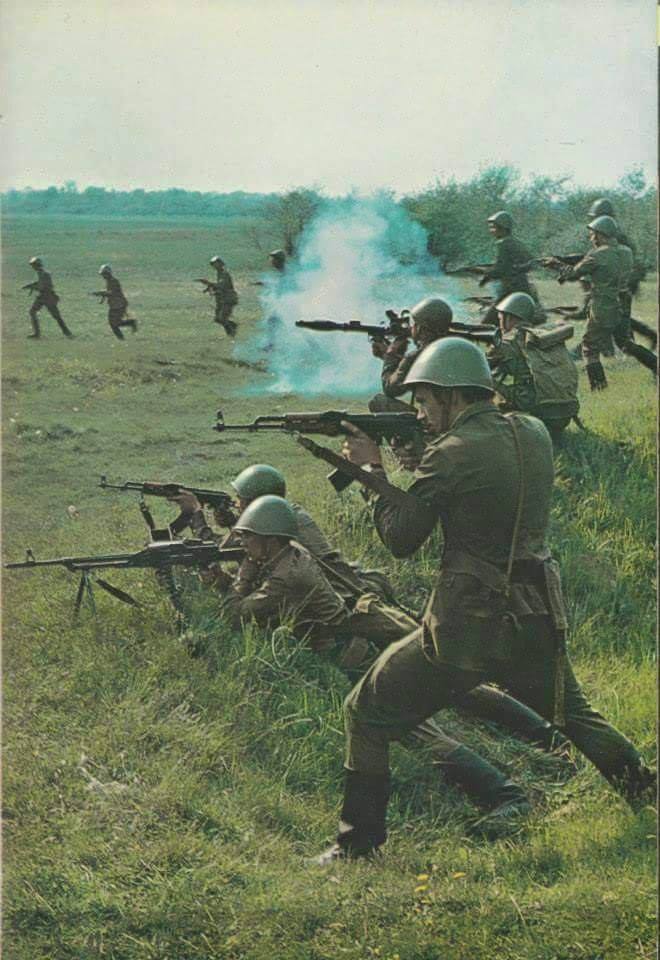

Parmi les marxistes, il y a un grand reproche adressé à la notion d’impérialisme, c’est l’obsolescence des guerres inter-impérialistes. Effectivement, si l’on veut dire que l’impérialisme a changé depuis un siècle, je suis d’accord, mais aucun de ces marxistes ne réduisait il y a un siècle l’impérialisme à des guerres entre pays capitalistes développés. Donc inversement, qu’une des tendances qui a conduit à la caractérisation de l’impérialisme soit aujourd’hui dépassée dans certaines conditions ne me paraît pas déclasser la théorie dans son ensemble. D’autant plus que cela fait quelques dizaines d’années que je travaille sur le militarisme, et s’il n’y a pas de guerres directes qui seraient la continuation par la guerre des rivalités inter-capitalistes, il y a malgré tout des guerres qui sont le produit de l’impérialisme contemporain. Là aussi, il faudrait que ces détracteurs nous expliquent en quoi les guerres de ressources, profondément intégrées au capitalisme par les flux financiers Sud-Nord et par la façon dont les États dominants ont besoin de ces États faillis dans lesquels se déroulent les guerres, ne peuvent pas s’expliquer dans le cadre de l’impérialisme. Je trouve au contraire qu’elles s’expliquent assez aisément dans ce cadre. On pourrait ajouter la question de la Chine, c’est-à-dire la question de la rivalité inter-impérialiste et de ses possibles conséquences militaires, bien qu’un affrontement militaire entre la Chine et l’impérialisme américain soit peu probable. De même, on peut réfléchir aux conflits entre les impérialismes occidentaux et la Russie, qui se traduisent par des conflits ‘par procuration’.

Quel bloc impérialiste aujourd’hui dans un monde où s’est créé un immense déséquilibre entre les États-Unis et leurs alliés occidentaux, où ces derniers ne se font plus la guerre et où émergent de nouvelles puissances non-occidentales ?

Je pense qu’il y a eu depuis un siècle plusieurs configurations historiques, expression que je préfère à celle d’étapes. D’abord, l’époque de l’impérialisme classique qui va jusqu’en 1939. Ensuite, il y a l’impérialisme structuré politiquement et économiquement par les États-Unis. Puis apparaît au cours des années 1990 une nouvelle configuration avec la mondialisation du capital dominé par la finance. Cette période n’exclut pas d’ailleurs les États-Unis de leur domination mais dans une toute autre relation avec le reste du monde. J’ai développé l’hypothèse d’un bloc transatlantique d’États hiérarchisés, principalement autour des États-Unis et de l’Union Européenne mais comprenant aussi l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. En un mot, ‘transatlantique’ désigne un espace géo-économique (donc également militaire).

Cette notion de bloc transatlantique hiérarchisé me semble permettre de rendre compte à la fois d’une certaine nouveauté puisque nous ne sommes plus dans la situation d’affrontements nationaux directs et à la fois de la perpétuation de la domination des États-Unis qui continuent de dominer le monde, au moins capitaliste, bien qu’on ne soit plus dans la situation née de 1945 et de la guerre froide qui avait permis aux États-Unis d’avoir une domination sans conteste. J’ai proposé cette analyse pour la première fois en 2003 pour faire face à toutes les théories de l’Empire, celle de Negri comme celle très différente des néo-conservateurs, qui nous expliquaient que les États-Unis allaient régner, que l’Irak était le début d’une ère de domination qui prolongeait la fin de la guerre froide, bref, qu’ils n’avaient plus de concurrents et qu’ils constituaient la seule superpuissance. Avec François Chenais, nous nous étions exprimés parfois différemment de certains marxistes français qui sans être complètement sur cette orientation de « l’empire américain », la partageaient quand même assez largement.

En France, il y a une forte tradition marxiste d’anti-impérialisme américain qui malheureusement se double, pour le dire poliment, d’une certaine ignorance de l’impérialisme français. Bloc transatlantique signifiait que les États-Unis ne pouvaient pas, ni ne souhaitaient, gérer le désordre malgré l’aventurisme de Bush, « aventurisme » parce que ses décisions étaient prises sans en mesurer les conséquences. Ce n’est pas la peine de faire un bilan de la situation aujourd’hui pour voir quelle position était la plus correcte, entre ceux qui pensaient à l’Empire et ceux qui observaient une situation où les États-Unis ne sont plus en état de gérer le chaos mondial. Bien sûr, il y a toujours la guerre, et ils continueront d’en faire, mais ce n’est plus la guerre fraîche et joyeuse de conquête pour le pétrole.

Je pense que le bloc transatlantique demeure dominant, ce à quoi on opposer la montée de la Chine. Je suis d’accord pour l’intégrer à la réflexion, mais il faut le faire à tous points de vue, sur le plan économique comme sur le plan géopolitique. D’autre part, nous parlons de 2016 et non de 2040 ou de 2050 comme le font les cabinets de conseils du type Goldman Sachs ou McKinsey. Ceux-ci développent la thèse que, dans la continuation linéaire des années 2000, la Chine dépassera les États-Unis. Sur les plans militaires et économiques, ce bloc transatlantique, avec les États-Unis au centre, reste dominant. Même dans des choses un peu plus techniques, sur lesquelles je travaille, qui sont les mouvements d’investissements directs à l’étranger, censés représenter la mondialisation du capital puisque c’est la forme principale que les entreprises utilisent pour s’internationaliser, c’est à dire délocaliser leur production. En flux, il y a évidemment une progression du Sud, et à 60% de la Chine, mais en stock – quand on regarde la photo en 2015 – plus de deux tiers des investissements directs à l’étranger sont croisés entre les États-Unis et l’Amérique.

Je suis donc d’accord pour intégrer la Chine dans la réflexion sur les impérialismes contemporains à condition de prendre en compte cette situation inédite dans l’histoire où la Chine est à la fois un formidable champ d’accumulation et d’extraction de la plus-value pour le capital américain et ciblé comme le principal problème dans les analyses des militaires américains, comme le secrétaire d’état à la défense vient encore de le rappeler récemment.

La question de la fin des guerres inter-impérialistes n’est pas aussi simple. Dans les articles que j’ai publiés récemment sur le projet de partenariat transatlantique (TTIP ou PTCI en français), j’ai pris soin de bien montrer que l’objectif est d’abord géo-économique. C’est aisé à montrer puisque cela est explicitement admis dans les déclarations des responsables : il s’agit de consolider la domination de l’aire transatlantique, en particulier contre la Chine, mais également contre les autres BRICS, c’est à dire essentiellement le Brésil et la Russie dont, déclarent ces responsables, l’adhésion aux règles du jeu de la concurrence économique défini par le ‘bloc’ n’est pas toujours avérée. Encore une fois, il n’y aucune équivoque sur les objectifs. D’ailleurs, le Traité Trans-Pacifique est encore plus directement dirigé contre la Chine. Au point que cela a posé problème à des pays inféodés aux États-Unis au vu de l’évolution de leurs propres échanges commerciaux, de plus en plus dépendants de la Chine.

Il faut donc intégrer la Chine, tout comme il faudrait ajouter également la Russie. En ce qui concerne ce pays, on maintient en partie des rivalités qui existaient avec l’URSS.

Quels sont les liens entre finance et impérialisme ? Lénine caractérisait déjà l’impérialisme comme l’époque de la domination du capital financier, néanmoins la récente financiarisation de l’économie n’a-t-elle pas marqué une nouvelle étape ?

Sur la finance, mon travail principal porte depuis longtemps sur l’analyse des groupes industriels en tant que groupes financiers ayant des activités industrielles. Le groupe industriel, le grand groupe, c’est la grande société, la société trans-nationale comme IBM, Apple, Google ou Total. Ces sociétés ont été pour moi, depuis vingt ans, le terrain d’observation alternativement empirique ou théorique du capital financier. Je ne fais pas tant une épistémologie de la catégorie de capital financier qu’une proposition d’actualisation. J’ai toujours pensé qu’une des faiblesses du marxisme, en France, en particulier pour des raisons évidentes du point du vue historique, c’est une certaine fossilisation c’est-à-dire un référence obligée au texte, à la Bible, dont on ne veut pas sortir. Lorsque certains souhaitent en sortir à la suite de ce qui se passe en 1989 et compte tenu de l’identification de l’URSS à un régime inspiré des ‘théories’ de Marx qu’ils ont longtemps faite, ils déclassent Marx (et plus souvent encore Engels) en déclarant ces analyses obsolètes. On peut pourtant chercher un appui sur les analyses de Marx pour comprendre le monde contemporain sans tomber dans l’hagiographie qui a longtemps prévalu.

Il me semble qu’en tant qu’économiste politique, il est utile de confronter les outils théoriques qu’on possède avec la réalité. C’est une des raisons pour lesquelles je travaille sur les grands groupes industriels (mais aussi sur le militarisme). Il me semble que l’évolution contemporaine fournit des arguments toujours plus solides sur l’enracinement financier des groupes industriels. Autrement dit, ceux-ci constituent une des modalités contemporaines essentielles du capital financier. J’utilise donc la catégorie du capital financier dans un sens différent de celui défini par Hilferding. Toutefois, bien que critiquant sa définition du capital financier comme fusion du capital industriel et du capital bancaire, il faut redire que son ouvrage Le Capital Financier est un travail tout à fait majeur, qui contient des leçons actuelles malgré cette erreur. Je pense que c’est vraiment un très grand ouvrage, à condition qu’on le lise à la lumière d’aujourd’hui et pas comme un Talmud.

Pour moi, la domination du capital financier, c’est-à-dire du capital rentier, c’est d’abord le capital qui cherche à se valoriser sous la forme de droits de propriété, du capital A-A’ dans le marxisme traditionnel : l’argent qui produit de l’argent en supplément grâce à la détention de droits de propriété. Il existe certes les composantes presque chimiquement pures de capital financier, le secteur financier lui-même, qui ne vit que de prêts, c’est-à-dire d’avances du capital. Depuis 2007, des gens tout à fait ‘sérieux’ tels que des responsables de la Banque d’Angleterre (je pense par exemple à Andy Haldane) mettent en garde contre l’illusion que le secteur financier créé de la valeur (ils appellent cela la valeur ajoutée). Ils nous rappellent également que de nombreuses innovations financières sont sans ‘utilité sociale’ bien que très lucratives pour le secteur financier lui-même. Ceci devrait être une invitation à explorer le développement parasitaire du capital financier, une dimension négligée, un ‘angle mort’ pour ceux qui se réclament de Marx.

Je pense que les groupes industriels sont intéressants parce qu’ils permettent de confronter la notion de capital financier avec une réalité contemporaine mais aussi de remonter, au-delà d’Hilferding, à la notion de capital. Le capital est un rapport social, jusque là tout le monde est d’accord chez les marxistes, qui se décline sous des formes institutionnelles ou organisationnelle. J’ai utilisé des remarques de Marx faites en plusieurs endroits, dans lesquelles il distingue l’entrepreneur (pas la société par action qui vient plus tard dans l’évolution du capitalisme) qui reçoit un profit et qui est profit d’abord suite à l’exploitation du capital actif : il fait produire la plus-value par le salarié. Mais Marx nous rappelle que le capitaliste industriel reçoit aussi une part de la plus-value produite en tant que propriétaire du capital. Voilà un élément que très peu de lecteurs de Marx ont utilisé parce que de manière générale la notion de capital financier avait été rejetée soit du fait de l’erreur de Hilferding soit parce que les études menées à la fin des années 1950 répétaient les formules sur la ‘fusion des capitaux industriels et bancaires’, leur ‘interpénétration’ sans pousser plus loin le défi théorique. Par contre si on remonte à ce qu’est le capital, c’est à dire un rapport social qui s’incarne dans un rapport de propriété, on peut voir poindre l’idée que le capitalisme n’est pas un système orienté vers la production de marchandises. Cette dernière, où s’origine la création de plus-value, est un moyen. Le but le plus complet du capital, même si il faut passer par P (moyen de production/force de travail), c’est que A’ soit plus grand que A. Le P n’est qu’un intermédiaire entre le capital initialement investi et le capital qui est généré à la fin du processus.

Bien entendu, si le capitalisme n’était que rentier, il ne pourrait pas vivre. Il ne s’agit donc pas de pousser jusqu’au bout la logique mais je rappelle que, il y a plus d’un siècle, un des grands composantes de l’expansion impérialiste a été l’accroissement des opportunités de valorisation financiaro-rentière du capital. Il faut donc comprendre cette dualité du capital et cette tension permanente qui existe entre la « valorisation productive » et ce raccourci qui par définition est préférée par le capital quand il le peut, à savoir le droit de propriété. Il est préféré parce que la rentabilité de l’investissement productif est généralement lente et incertaine, parce qu’il y a de la concurrence, parce qu’au moins dans certaines circonstances de taux de profit jugé insuffisant (c’est le cas aujourd’hui), le capital-propriété est sûr, par exemple si vous prêtez aux États aujourd’hui. Il suffit d’observer la position politique que le capital financier s’est construite depuis trente ans, le fait que les États soient soumis à la dette depuis trente ans. Les ‘renégociations’ de la dette consistent à diminuer un petit peu le montant du capital à rembourser, qui a en fait été déjà remboursé plusieurs fois par le paiement des intérêts. Lorsque le malade menace de mourir, il faut le sauver et desserrer la corde sur le cou, alors on renégocie la dette avec une baisse par exemple de trente pour cent mais de toute façon les soixante-dix pour cent qui restent sont illégitimes. Je ne vais pas m’étendre là-dessus, des gens le font très bien en ce moment sur la Grèce par exemple. C’est assez trivial pour les marxistes, pour les keynésiens et même pour une large partie de la population. La dette, c’est la corde au cou que nous met le capital financier.

Le développement du capital financier, en tant que capital fondé sur le droit de propriété et sur le droit à capturer de la valeur, traduit une tendance inhérente au capitalisme, on pourrait même dire une tendance compulsive. Là aussi le marxisme a souffert d’identifier le capitalisme avec le développement des forces productives, avec le technologisme, avec l’idée que le capitalisme était condamnable par certains aspects (distribution, crises, guerres) mais que malgré tout c’était lui qui développait le progrès technique. Je fais par exemple référence à Richta, marxiste tchèque dont les thèses sur la révolution scientifique et technique ont fortement influencé les PC Européens. Le capitalisme, s’il développe effectivement la productivité du travail, ne le fait qu’en « qu’en épuisant simultanément les deux sources d’où jaillit toute richesse: la terre et le travailleur », rappelle Marx dans le Capital. Ce caractère contradictoire n’équivaut pas à mesurer comme sur les plateaux d’une balance, les éléments positifs et négatifs de la croissance du capitalisme. Il est nécessaire d’en faire un bilan dynamique qui prenne en compte les effets cumulatifs et parfois irréversibles d’agression contre ces « deux sources de la richesse ».

L’idée que le capital cherche à se placer sous d’autres formes que productives lui est inhérent. Ce n’est pas parce que le capital productif est la seule forme de capital produisant de la plus-value que le capitalisme en tant que tel suit cette voie collectivement. Il faut bien sûr qu’à un bout de la chaine, la valeur (et la plus-value) soit produite par les travailleurs.

Cette tendance inhérente du capitalisme à considérer qu’il est naturel de faire de l’argent avec de l’argent, aussi naturel que le ‘poirier porte des poires’ (Marx) peut être contenue, par l’état des rapports de force sociaux, par des résistances, par des politiques macro-économiques. Les keynésiens insistent sur sur le rôle des politiques Keynesiennes conduites après la guerre qui ont jusqu’à un certain point jugulées la finance. Compte tenu de l’immense destruction des forces productives depuis les années 1930 et aggravée par la guerre, en 1945 le capitalisme a un horizon d’accumulation du capital industriel qui semble tellement illimité qu’effectivement il devient possible de donner la priorité à l’accumulation productive.

Cette tendance inhérente à la domination du capital financier ne resurgit donc que dans certaines conditions. C’est quelque chose qui affleure. Tant que le capitalisme peut accumuler pour produire la plus-value sans qu’il y ait trop d’anicroches, il le fait. Toutefois, à la fin du dix-neuvième siècle, du point de vue du capital productif, la situation se complique parce que la grande dépression de 1873 fait son œuvre, le marché mondial est saturé, l’Amérique occupe une place de plus en plus grande, l’Allemagne est un capitalisme qui étouffe dans ses frontières, alors que le Royaume-Uni et la France se sont déjà partagés une partie de la planète… L’accumulation du capital productif se poursuit jusqu’en 1914 mais dans une configuration du capitalisme qui devient impérialiste et qui manifeste la domination du capital financier. Je pense que la résurgence du capital financier depuis les années 1980 a pour point de départ les difficultés de mise en valeur du capital productif. Je rejoins sur ce point des gens comme Michael Roberts, marxiste anglais qui tient un excellent blog et défend l’idée qu’il y a une chute du taux de profit depuis une trentaine d’année. Il y a un débat chez les marxistes, puisque une autre partie défend la position contraire. Disons que je suis plus convaincu par ceux qui pensent que le capital éprouve de plus en plus de difficultés pour accumuler dans des conditions satisfaisantes pour lui. Voilà une première cause de résurgence du capital financier.

La Chine a temporairement tempéré ces difficultés. C’est encore le lieu d’une formidable production de plus-value mais cette « fontaine » n’a pas vraiment interrompue la crise ouverte en 1973. Elle l’a d’une certaine manière amortie. La Chine, l’Inde et les économies des pays de l’ex-URSS, ont évidemment été un moyen formidable pour le capital d’augmenter son taux de plus-value. Cela a été possible grâce à une main d’œuvre peu chère et souvent qualifiée, par le recours à des formes d’exploitation de la force de travail qui traduisent une forme moderne d’’accumulation primitive’ – en gros une exploitation exercée par la contrainte physique des salariés – et puis en retour dans les pays développés où la pression des délocalisations s’exerce sur le salariat. Si la Chine a d’abord quelque peu contrecarré cette première cause, on voit bien depuis 2008 qu’elle n’y parvient plus. Je ne développe pas ici mais elles sont centrales, les contradictions de l’accumulation qui révèlent que le capital se heurte de plus en plus aux conditions physiques qui conditionnent sa reproduction, ce qu’on appelle les conditions environnementales, mais aussi humaines, puisqu’à l’échelle mondiale, des centaines de millions de personnes sont ‘inutiles’ pour sa reproduction.

La deuxième raison de la résurgence du capital financier depuis les années 1980, c’est évidemment les rapports de classes : la victoire de ce qu’il est convenu d’appeler le néolibéralisme, faute de mieux. Cette configuration de force des classes dominantes a, dans le contexte de crises d’accumulation, « ressaisi » l’opportunité du capital-argent de prêt, du capital avancé comme prêt, a dérèglementé les marchés financiers, a construit les innovations financières… On a donc comme causes à la domination contemporaine du capital financier la conjonction d’une tendance compulsive vers la valorisation argent du capital, d’une crise d’accumulation qui n’est fondamentalement pas résolue et d’une constellation de rapports de classe qui penchent du côté du capital financier.

On est aujourd’hui en présence d’un problème que le marxisme a toujours eu du mal à aborder de façon théorique et non pas catastrophiste : l’extrême difficulté, une fois que ces phénomènes endogènes se sont renforcés – je pense à la consolidation du capital financier – à les défaire. Ce qui s’est passé depuis 2008 est exemplaire puisque au début de la crise, 95% de la population soutenait qu’il fallait mater les banques et pourtant rien n’a été fait. Il y a là quelque chose d’extrêmement inquiétant. C’est la question du caractère cumulatif des processus, irréversibles jusqu’à un certain point. Il faut donc prendre en compte cette dimension : les 1% à ce point persuadés qu’ils disposent des moyens matériels, y compris répressifs et idéologiques de défendre leur position privilégiées qu’il ne sont pas près à céder le moindre pouce de leur position. Naturellement, ces effets cumulatifs s’exercent avec autant de force contre la nature. Il est vrai que ce ne sont pas que des questions théoriques, mais que la réponse qui y sera donnée dépendra des rapports de forces entre ceux qui déclarent « après nous le déluge » et l’immense masse des victimes du système.

Est-ce que l’UE est un État impérialiste ou est-ce que l’UE est le lieu d’une articulation nouvelle entre capital et État qui nous oblige à repenser la forme-État ? Qu’en est-il alors de la catégorie de bureaucratie ?

J’ai commencé à travailler sur la question de l’UE il y a une dizaine d’années. J’y ai consacré deux chapitres dans mon livre Impérialisme et militarisme entre ceux consacrés à l’état du monde et ceux consacrés à la France.

Du point de vue théorique, je pense que l’Union européenne n’est pas constituée en État. J’avais qualifié à l’époque l’UE de en 2006 de « configuration hybride ». L’UE est certes toujours une configuration hybride mais il faut prendre en compte les développements para-étatiques de l’Union européenne et c’est assez complexe. Il y a là un vrai travail collectif à mener, sur la nature des institutions étatiques européennes qui sont en train de se construire. Dans ce débat, il faut éviter deux écueils qui consistent à dire que c’est simplement de l’intergouvernemental, une sorte de coalition plus structurelle et intégrée que les autres (que le FMI par exemple) ou à l’inverse dire -c’est particulièrement tentant en France – que c’est devenu une supranationalité qui submerge les États-membres.

Dans un article que j’ai écrit à la demande de la revue Historical Materialism, j’ai pris l’exemple de la défense pour illustrer l’observation suivante : la défense est un mot qui initialement ne devait pas être prononcé à Bruxelles, et ce qu’on voit depuis 1990, c’est que ce terme est apparu, il est même désormais intégré dans le traité de Lisbonne, l’industrie de défense et de sécurité est l’objet de recherches, de financements, etc.

Il n’y a certes pas de défense européenne, mais il y a un développement à l’échelle européenne de formes étatiques qui sont différentes de celles qui se sont construits auparavant dans le cadre des États-nations. La défense a été avancée comme un agenda intégrateur mais en respectant bien sûr le fait que les États-nations, pas plus que les classes dominantes à l’échelle nationale, n’ont disparu. Les États-membres les plus importants, le capital participent à la construction d’institutions européennes. « La faute à Bruxelles » est un langage dangereux, pas seulement parce que c’est le langage de Le Pen. D’ailleurs, si il y avait un mouvement réellement internationaliste, il montrerait en quoi madame Le Pen est hypocrite en ce qui concerne le droit du travail parce que, puisqu’elle défend la réforme du code du travail, elle est obligée de se reporter sur Bruxelles alors que c’est évidemment en France que cela se passe. Il y aurait ici la possibilité de la prendre à son propre jeu nationaliste pour montrer que derrière ce discours sur le social qu’elle tient, elle est avec la droite du côté de Hollande et du Medef sur la loi El Khomri.

L’objectif de l’intégration de l’agenda défense et sécuritaire – j’insiste sur le fait qu’à chaque fois que je dis défense, il faut lui adjoindre le sécuritaire – au niveau communautaire n’est pas de parvenir à une armée européenne, pas plus qu’une défense européenne intégrée. Par contre, il y a des avancées sur les questions de défense au niveau européen. L’UE fournit un cadre institutionnel propice aux développements impérialistes de ses États-membres, essentiellement hors de l’Europe, où ils peuvent exercer sur le plan militaire l’influence qu’il leur reste.

On a une sorte politique de défense et d’interventions militaires ‘à la carte’ qui reflète des impérialismes très différents. L’impérialisme « humanitaire » ou « impérialisme libéral », des droits de l’homme, était le dénominateur commun du document intitulé « Stratégie européenne de sécurité » adopté par l’UE en 2003. Robert Cooper était l’inspirateur théorique de la PESC (Politique étrangère de sécurité commune) et du document adopté en 2003. Il était alors conseiller du haut responsable à la politique étrangère et à la sécurité commune, Javier Solana après avoir été conseiller diplomatique de Tony Blair. En 2002 juste après les attentats, Cooper a proposé à l’Europe la mise en œuvre d’un « impérialisme libéral » en opposant le monde civilisé dans lequel les guerres ne devaient pas prendre place et les barbares avec lesquels il fallait agir comme les barbares. Cet ‘impérialisme libéral’, qui a besoin de ce terme-ombrelle d’’ingérence humanitaire’ pour justifier ses guerres, satisfait des pays comme l’Allemagne qui ne sont pas prêts à faire directement des guerres pour défendre leurs intérêts économiques et préfèrent que d’autres s’en chargent pour eux. Il satisfait également l’impérialisme français, et anglais dans certains cas, qui eux sont arc-boutés sur le fait que le militaire est un outil dont il ne faut surtout pas se passer.

Je ne dirais pas que l’UE est un État impérialiste parce que ce serait utiliser un singulier qui ne me paraît pas convenable. Je pourrais dire que l’UE a une politique impérialiste, d’abord parce qu’une politique impérialiste ne se réduit pas qu’au militaire : c’est l’expression politique de l’accumulation du capital, donc c’est le pouvoir qu’ont les grands États d’extorquer de la valeur créée dans les autres pays et ça l’Allemagne et d’autres le font. Une fois encore, l’UE leur fournit un appui par le truchement des politiques de l’UE vers les pays méditerranéens, les politiques dites de ‘voisinage’, etc. Les États-membres les plus importants ont donc de longue date une politique impérialiste au sens large du terme. Cette politique impérialiste peut, lorsque c’est nécessaire, intégrer une dimension militaire, avec beaucoup de compromis et de ruptures : Merkel a refusé d’aller en Libye. C’est une politique qui sera donc un mix d’interventions humanitaires et de missions d’avions Rafale ou son équivalent britannique, et ce mix dépendra des rapports de forces. L’UE a donc une politique impérialiste dans la mesure où l’impérialisme est l’extorsion de valeur par le capital de certains pays vis-à-vis d’autres et aussi parce que l’intégration d’un agenda de défense au niveau européen a facilité le comportement militariste, principalement de la France et plus secondairement de la Grande-Bretagne.

En ce qui concerne la catégorie de bureaucratie, c’est une notion très « chaude ». Cette question m’a intéressé en même temps que celle du militarisme et de l’État. Je pense que l’un des plus grands livres de Marx, c’est le 18 Brumaire… Qui n’a évidemment pas la place du Capital, mais qui est un extraordinaire antidote au déterminisme économique que certains ont lu dans Le Capital, lui reprochant de ne pas parler de l’État. C’est une banalité de dire, au mieux, que Marx ne s’est pas intéressé à la question de l’État et, dans le Capital, et au pire, de le suspecter d’avoir imaginé un capital déjà mondialisé, ignorant donc l’impérialisme. De nombreuses critiques ont repris ce thème, émises notamment par Alfred Hirschmann, un grand économiste du développement, qui expliquait que Marx avait ignoré volontairement ce que Hegel disait de l’impérialisme parce que cela ne rentrait pas dans son cadre théorique, parce qu’il voyait le capital comme subsumant déjà la planète.

Mais il y a le 18 Brumaire… Il y a aussi des fulgurances dans la correspondance et ses articles de journaux, mais le 18 Brumaire… est bien plus précis. Il comporte des remarques sur l’État, sur la France, sur les rapports entre l’économie et l’État notamment sur la question de la bureaucratie, cet « effroyable corps parasite qui recouvre comme d’une membrane le corps de la société française et en bouche tous les pores » et qui, poursuit s’est constitué sous la monarchie absolue. Il ouvre la voie à la notion de bureaucratie d’État, que Trotski reprend pour analyser l’URSS et son évolution vers la dictature stalinienne. C’est important parce qu’on entend dire que l’histoire a montré l’échec de certaines voies au socialisme, ce qui est vrai. Mais lorsqu’on invoque l’Histoire (avec H majuscule) du XXe siècle pour en déduire l’échec du « communisme », on oublie trop souvent de se demander qui a tenu la « grande Hache », sinon la bureaucratie de Staline (puis post-stalinienne en RDA en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, etc.)

La notion de bureaucratie conduit à analyser l’État dans des termes plus complexes que ceux utilisés par Engels lorsqu’il évoque le « conseil d’administration de la bourgeoisie ». C’est une formule que je ne désapprouve pas mais qui n’est pas suffisante. Dans les lettres à Bloch et à d’autres correspondants, Engels lui-même donne de la chair à cette phrase, chair qui devrait l’exonérer Engels des reproches de « schématisme » qu’on a pu lui faire.

Je pense que l’État est effectivement une institution au service des classes dominantes, au service donc du capitalisme. Cependant, il importe de bien comprendre son autonomie essentielle, existentielle. Les analyses d’Ellen M. Wood sur le fait que, dans le capitalisme, la domination directe du capital (dans le procès de travail) est séparée de sa domination politique sont intéressantes, même si il ne faut pas pousser à l’extrême l’existence de cette séparation, comme elle-même le fait pour nier la pertinence du concept d’impérialisme. C’est une caractéristique des sociétés capitalistes par rapport à d’autres sociétés dans lesquelles les dominations économiques et dominations politiques sont réunies. Dans ce cadre de l’autonomie, le développement d’une bureaucratie peut être expliqué. Une bureaucratie jouissant de cette autonomie de l’État, c’est-à-dire les fonctions qui lui sont confiées et qu’elle peut exercer de façon relativement autonome, et dans certaines circonstances historiques prendre son envol, est une chose évidente, surtout si l’on observe le cas de la France. On est en présence de processus d’excroissance d’une bureaucratie d’État qui ne se réduit pas à être l’agent du capital. En France par exemple, le développement d’une bureaucratie d’état avec ses ‘technocrates’ (gestionnaires, ingénieurs), ses d’élites politiques a été très puissant, davantage qu’il ne l’a été aux États-Unis ou en Allemagne.

Comme on ne reproduira pas au niveau européen le schéma de construction adopté depuis des siècles par les États-nations, et qu’on n’arrivera pas à un État unitaire, les formes de dominations publiques y sont un mix d’inter-gouvernementalisme et d’institutions communautaires. D’autre part, le mouvement d’intégration européenne du capital avance conjointement à l’auto-croissance des institutions étatiques bruxelloises, qui, pas plus que ne l’étaient la bureaucratie de Bonaparte ou celle de la 5° république, n’est hostile au capital. La bureaucratie européenne possède son autonomie, et sa propre dynamique de reproduction, étant évidemment intéressée à la croissance d’institutions étatiques. Il y a parfois des rivalités en son sein, comme il peut y avoir des rivalités aux États-Unis entre les différents départements d’État, ou en France, sur les ventes d’armes il y a vingt ans, entre le ministère des affaires étrangères et la défense. A l’époque, le ministère des affaires étrangères disait « attention, on ne va pas quand même pas vendre des armes qui puissent compromettre notre politique étrangère », bien que ses réserves étaient presque toujours ignorées et les ventes d’armes aux dictatures confirmées. La politique étrangère étant aujourd’hui directement dictée par les ventes d’armes, la question ne se pose plus.

Ce que je voulais montrer dans l’article de Historical Materialism, c’est la corrélation entre bureaucratie et tendance autoritaire. Je ne parle pas de la bureaucratie à la Max Weber. C’est une bureaucratie qui est évidemment différente de celle de Napoléon III, de la bureaucratie stalinienne ou la bureaucratie chinoise autour du PPC et qui se transforme sous nos yeux en classe capitaliste. Il existe un lien entre l’excroissance d’une bureaucratie qui n’est plus contrôlée par les masses, ni par la démocratie, mais par le capital, et le développement de tendances autoritaires et répressives. On peut également voir en France les liens qui existent entre l’autoritarisme – l’état d’urgentisme comme mode de domination politique – et l’impérialisme extérieur.

Comment expliquer le succès du secteur de l’armement par rapport au reste de l’économie française?

Un trait marquant du capitalisme français est la faiblesse du dynamisme entrepreneurial de la classe dominante. Il y a des causes historiques et notamment le fait que l’État se soit, depuis Colbert, systématiquement substitué voire ait étouffé les velléités entrepreneuriales. Réciproquement, les classes dominantes ont pris l’habitude de chercher le confort à l’abri des institutions étatiques. De plus, tout au long du XIXe siècle et après, il y a eu peu de patrons et beaucoup d’agriculteurs. Le morcellement de la propriété, hérité de la révolution française s’est perpétué car les gouvernements et les classes dirigeantes voyaient dans le maintien d’une paysannerie nombreuse un appui fiable contre la classe ouvrière. Et d’autres facteurs encore (par exemple le système de sélection des ‘dirigeants d’entreprises) expliquent qu’il y a peu de véritable ‘capitaines d’industrie’ en France.

Du point de vue de la défense, ce que j’appelle l’économie politique de la Ve république est un tournant important qui s’est produit à la fin des années 1950 dans une certaine configuration. Les trente glorieuses étaient déjà en route mais il y avait une crise de domination du capital français liée à l’impossibilité de se défaire de ses colonies dans des conditions identiques à celles des anglais. En 1958, l’armée est, une nouvelle fois dans l’histoire de la France, au centre du jeu politique. Et de Gaulle s’est appuyé sur l’armée, en la saignant de ses fractions Algérie française, ce qui a été très violent – le SAC (service d’ordre gaulliste) a été constitué contre eux, et pas contre les militants de gauche.

De Gaulle a transformé les institutions politiques mais il a aussi fait de l’armée la colonne vertébrale des institutions de la Ve République. Il a également conforté l’armée en développant l’arme nucléaire, qui donne à la France un certain statut mondial qu’elle possède encore. Et puis il l’a fait en utilisant l’Afrique, en imposant que l’indépendance accordée aux colonies se double d’un contrôle immédiat et militaro-économique de l’Afrique, l’Algérie exceptée puisqu’il y a eu la guerre d’indépendance coloniale. Il a fait aussi de la défense un pilier du développement économique. La constitution du ‘méso-système de l’armement, ce complexe militaro-industriel à la française, date de De Gaulle.

On en revient à la question de l’État. Le système militaro-industriel français doit être pris comme une expression de l’autonomie de l’État. Il ne peut pas être interprété simplement comme étant au service du capital. Certains marxistes (qualifiés de Keynésio-marxistes) voient dans les dépenses militaires un remède à la sur-accumulation du capital, au gaspillage etc. C’est un genre de raisonnement analogue à celui sur l’Empire américain. Ce n’est pas faux que les groupes pétroliers aimeraient bien contrôler le pétrole en Irak mais la question n’est pas là. La question c’est : dans quel rapport de force cela se faisait-il et pourquoi l’impérialisme américain n’a-t-il pas compris qu’il allait à la déroute ? Que les guerres fassent plaisir aux marchands d’armes, et ils sont influents en France, ou que l’Irak suscitait les convoitises des groupes pétroliers américains qui espéraient enfin détrôner les groupes russes et français qui étaient présents sous le régime de Saddam (contrairement aux groupes américains), c’est évident, mais c’est un point de départ. La question se pose préalablement : est-ce que c’est viable ? Puis ensuite : Qu’est-ce qui se passe ? Les dépenses militaires sont peut-être un remède de court terme à la suraccumulation du capital. Une fois qu’on a dit ça, on n’a pas dit grand-chose, puisque les causes de cette suraccumulation reposent sur la baisse du taux de profit. Elle résulte donc d’une exploitation insuffisante de la force de travail et la production d’armes ne peut y remédier puisqu’elle ne crée aucune valeur (au sens marxiste). Je parle ici des dépenses militaires et non du rôle des guerres comme mode de pillage des ressources. Ces « nouvelles guerres », comme disent certains, persistent, en particulier l’Afrique, elles sont connectées à « la mondialisation réellement existante », autrement dit sont une des formes du développement inégal et combiné du capitalisme à l’échelle mondiale.

Etudier le système militaro-industriel, c’est comprendre comment une forme institutionnelle étatique peut se développer, naître, et gagner son autonomie en raison de sa légitimité, de la faiblesse de l’entreprenariat, de l’assise politique dont elle bénéficie et des emplois qu’elle crée et qui limitent les résistances des syndicats. La Ve république correspond à une réelle consolidation du système militaro-industriel. Il est constitué de l’armée, des grands groupes industriels et d’exécutifs – le président et le parlement, bien que ce dernier n’ait pas grand-chose à faire sur les questions de défense.

Ce système est au cœur de l’économie française. Il faut savoir que plus d’un cinquième des dépenses de Recherche et Développement, donc des recherches qui concourent à l’innovation et donc en principes aux performances des entreprises, en particulier à l’exportation et à la compétitivité, est réalisé par les sept grands groupes industriels de la Défense parmi lesquels EADS, Thales, Dassault, Safran, etc.. Alors que l’industrie de défense ne représente, comme aiment à le rappeler les militaires et ceux qui pensent que ce n’est pas important, 1% du PIB. Du point de vue de la technologie, les dépenses de R&D militaires sont les plus importantes, le problème est que je ne crois pas à la thèse des transferts de technologie. Ces derniers sont limités. Ils sont évidents dans l’aéronautique, ou la continuité entre avions militaires et avions civils est très forte, évidents aussi dans le nucléaire, sans quoi il n’y aurait pas eu de problèmes avec l’Iran, mais ils sont plus faibles en électronique. Les travaux conduits dans les années 1970 et 1980 aux États-Unis ont montré que l’effort fait en faveur de la recherche militaire est contre-productif pour l’économie dans son ensemble, même du point de vue limité de la compétitivité industrielle.

Les travaux que j’ai menés sur le cas de la France m’ont conforté dans cette hypothèse. Sur la toile de fond d’une faible tradition industrielle, la France occupe l’avant dernier rang avant le Luxembourg dans les 18 pays de la zone euro quant à la place de l’industrie manufacturière dans son PIB. La production de biens manufacturés en France se délite. Dans ce contexte, l’industrie d’armement constitue une bouffée d’air dont il est plus probable que loin de faire « respirer » l’industrie manufacturière, elle contribue avec d’autres facteurs, à l’étouffer.

Et de manière plus générale en quoi ce qui est bon pour les multinationales (ou les grands groupes français) n’est pas bon pour l’économie en général ?

Que ce qui est bon pour les grands groupes ne le soit pas forcément pour l’économie en général est une question distincte de l’armement bien qu’elle l’englobe. C’est lié à la question d’un capitalisme qui s’internationalise. Comme pour l’Europe, il faut manier l’analyse avec précaution. Il y a bien sûr une internationalisation du capital. Des économistes conventionnels il y a vingt ans disaient que les entreprises ne délocaliseraient pas leurs centres de R&D parce que ce sont les « bijoux de la couronne » des grands groupes industriels. Or aujourd’hui on constate que l’on délocalise. En réalité, on ne délocalise pas vraiment la recherche mais le développement, qui traite de questions comme « comment adapter une voiture au marché chinois ? » par exemple. Mais enfin, c’est comptabilisé comme activités de R&D.

J’ai écrit un article dans lequel je montre que les rapports sociaux continuent d’être géographiquement délimités et politiquement construits autour de l’État. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l’État disparaît. On peut dire que ce qui se passe hélas dans le cadre européen en ce moment contre les réfugiés de guerre et les autres migrants montre bien que les États et leur fonction répressive n’ont pas disparu.

Comment s’articulent politique militaire et politique commerciale, notamment dans le secteur de l’armement ?

Depuis 1958, l’industrie d’armement a été construite pour exporter 30% de sa production. C’est une décision politique qui avait des contraintes économiques : le nucléaire coutait cher… Ce que je dis se fonde sur des déclarations officielles du ministère de la défense. On est toujours à 30% de la production d’armes qui est exportée. Vendre des armes est donc une nécessité impérieuse. Il y a toujours eu cette quête de ventes d’armes sans aucune considération pour les droits de l’homme. L’histoire depuis cinquante ans est jalonnée de mépris pour les droits de l’homme.

La France a donc toujours vendu des armes puis ensuite composé la diplomatie en fonction de ces ventes. Ce qui est nouveau, c’est d’abord la frénésie, liée aux guerres, à un interventionnisme militaire accru depuis Sarkozy et Hollande, et ensuite la relation avec la crise économique et politique, que vit toute la planète, mais que vivent physiquement l’Afrique et le Moyen-Orient. Le contexte d’effondrement des appareils d’États allié à la détresse sociale ont ouvert la voie au ‘printemps arabes’. Les ventes d’armes de la France, ou même le soutien des dictatures se dressent face aux peuples en luttes. Il n’y a pas de nouveauté qualitative dans le fait d’aller livrer des armes en Arabie Saoudite pour qu’elle puisse s’en servir pour bombarder les peuples du Yémen. On a bien vendu des armes à Kadhafi il y a vingt ans, qui s’en est servi pour bombarder son peuple. En Afrique, on a en permanence vendu des armes destinées aux combats de rue à tous les gouvernements qui le souhaitent. C’est donc plutôt le caractère que ça prend aujourd’hui dans le contexte que j’ai décrit.

Quelle est la logique qui préside à la politique étrangère militaire française ?

La place économique de la France dans le monde décline. La France est peu orientée vers les marchés non-Européens, notamment vers les pays émergents comme la Chine ou le Brésil. Le témoignage du déclin français se concentre en Europe où l’industrie affiche les plus forts déficits extérieurs. Les difficultés économiques prennent également la forme du dépassement des normes de Bruxelles, des sanctions qui sont décidées, bien qu’elles ne soient pas mises en œuvre. Cette position de faiblesse, alors même que les gouvernements français acceptent d’être soumis aux critères d’austérité Européens est exploitée par Le Pen.

Cette faiblesse de la position française se manifeste aussi dans l’écart croissant au sein du couple franco-allemand. C’est un couple absolument vital pour l’Europe, pour des raisons historiques évidentes, et les divergences d’évolution économiques et qui se traduisent dans le social (le chômage) sont croissantes. Dans cette situation, les gouvernements Français cherchent à maintenir leur pouvoir militaire alors que l’influence économique est déclinante, ce qui est toujours historiquement une source de problèmes. Dans l’histoire du capitalisme, la puissance militaire est allée traditionnellement de pair avec la puissance économique. La France est bien sûr encore un pays économiquement puissant, en particulier grâce à son capital financier, mais il y a un enlisement industriel continu. Donc la politique militaire apparait encore plus essentielle parce que l’autre facteur de puissance s’effrite. Les gouvernements français mobilisent la puissance militaire, alors qu’ils ont peu de prise sur le pied économique, puisqu’ils ne veulent pas s’attaquer aux causes réelles de la crise économique. Leur politique ne va pas redresser le capitalisme français en exonérant les patrons de charges sociales.

Il y a plusieurs facteurs à la résurgence du militarisme. Il y a le facteur historique : la France s’est construite comme une puissance militaire. La France est d’ailleurs restée une puissance militaire et la façon dont elle a entretenu des liens avec les anciennes colonies est singulière. Il n’y a aucun pays développés où l’ingérence militaire et l’influence économique sont aussi liées qu’elles ne le sont dans les relations de la France avec l’Afrique subsaharienne. Les États-Unis ont toujours utilisé le militaire mais ils concourent dans une autre catégorie. Hormis ce pays, il n’y a aucun autre pays qui lie à ce point l’ingérence militaire et l’influence économique comme le fait la France dans la zone subsaharienne. Ce type d’inter-relations entre ingérence militaire et influence économique s’est perpétué et consolidé depuis cinquante ans, il ne demande qu’à se renforcer dans certaines conjectures, par exemple celle ouverte par la crise économique depuis les années 2000.

Dans ce contexte de crise économique, d’affaiblissement politique du statut de la France en Europe, les pulsions militaristes sont également stimulées par des forces internes au méso-système de l’armement. Par exemple les industriels dont certains sont d’autant plus importants qu’ils contrôlent une partie de la presse, sont influents au parlement via les groupes interparlementaires d’amis d’industrie de l’armement. Ou encore les militaires qui s’appuient sur cette évidence que le matériel militaire doit être utilisé dans les conditions réelles pour prouver son efficacité opérationnelle.

Quant à l’argument selon lequel cela redresse les sondages d’opinions, je n’y crois pas. On a vu avec Sarkozy et Hollande que ça ne marche pas. C’est un argument inutile. Il n’y a pas besoin de ce facteur. Les pulsions militaristes actuelles renvoient à la fois à des causes historiques (permanence du rôle du militaire) structurelles – crise économique et affaiblissement politique de la position de la France- et à des facteurs internes au système militaro-industriel.

Le rôle du système militaro-industriel dans le sursaut interventionniste confirme qu’il existe un autonomie des institutions étatiques qui sont dotées de puissance socio-politique. Ce n’est pas Bercy qui pousse à la guerre, ils envoient même sans doute régulièrement des notes pour tenter de savonner la planche du budget de défense tout comme la Cour des comptes. Il n’y pas de conflits significatifs entre les différentes composantes étatiques, mais c’est l’institution militaire qui par définition est la plus orientée vers l’intervention militaire.

Je reviens sur ce qui se passe en Europe avec le couple franco-allemand. Plus l’écart économique se creuse avec l’Allemagne et plus la France, pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, utilise le bras militaire comme un outil vis-à-vis de l’Allemagne. Non pas pour la convaincre d’aller faire la guerre, parce qu’on a compris depuis cinq ou six ans que l’Allemagne ne céderait pas : Merkel a refusé d’aller en Libye et ça a été la dernière tentative d’associer militairement l’Allemagne, y compris en Afrique. La France n’insiste même plus pour que l’UE l’accompagne lorsqu’elle décide d’intervenir. En revanche, l’interventionnisme militaire permet à la France d’afficher sa puissance. « Vous avez la guerre à nos portes, des ennemis intérieurs partout en Europe. C’est bien beau d’être fort économiquement mais il faut aussi être fort militairement et nous en France, on sait faire ». L’argumentation suscite des réserves de nombreux pays européens, qui sont inquiets que l’engrenage militariste ne suscite en retour des attentats sur leur sol.

Peut-on réduire la politique étrangère française à une politique néo-coloniale ?

Il y a deux piliers qui maintiennent le statut politique de la France dans le monde, le nucléaire et l’Afrique. Il est donc évident que l’accélération de l’interventionnisme en Afrique, dans le contexte que j’ai décrit, vise à garder ce qui est vital pour l’impérialisme français. Vital économiquement, parce qu’il y a de nombreux réseaux de grands groupes bancaires et industriels qui y sont installés. Songez également à l’uranium au Niger. En plus des enjeux économiques, l’Afrique est également vitale sur le plan politique. Si la France n’allait pas en Afrique pour faire la guerre, si elle n’avait pas 8000 soldats présents sur place, si elle n’utilisait pas les avions Rafales dans le désert malien, elle minerait son statut de puissance militaire mondiale. Ne resterait que le nucléaire, qui ne suffirait pas. Les deux piliers demeurent nécessaires pour la France.

Est-ce que les interventions en Syrie, au Mali et en Libye relèvent d’une même logique ?

Il n’y a pas eu de rupture entre Sarkozy et Hollande, au contraire il y a un approfondissement de la voie ouverte par Sarkozy. Les raisons que j’ai évoquées sont les mêmes : la tradition militariste de la France, la place de l’Afrique pour le statut de la France. Cependant, la crise économique et l’incapacité des classes dominantes et leurs gouvernements d’y faire face, les effets que cela a sur le couple franco-allemand, essentiel pour la France puisque l’Europe représente plus de 65% de ses échanges commerciaux de l’industrie française sans même parler de l’euro, ont des effets de plus en plus profonds. Ceci pourrait expliquer que Hollande qui n’était pas prédestiné à faire cela – on ne pouvait pas considérer en 2012 que c’était un chef de guerre – l’a fait.

Le problème, c’est que ce n’est pas seulement la situation française qui s’aggrave mais la situation mondiale et celle existant dans la région d’interventions militaires. Le spectre d’un enlisement tel que les États-Unis connaissent en Irak inquiète et conduit certains dans les classes dirigeantes françaises à adopter des positions très réservées sur l’engouement actuel de notre président pour l’Arabie saoudite. Il y a des fractions politiques, surtout chez les gaullistes, qui regrettent que l’on se lie autant à l’Arabie Saoudite. D’abord parce que l’Iran est un marché qu’ils jugent plus prometteur que celui de l’Arabie Saoudite. C’est un vrai marché, avec une vraie culture, avec des consommateurs etc. Ensuite, pour des raisons politiques puisqu’il n’est pas sûr que l’Arabie Saoudite soit aussi solide que l’Iran, elle l’est même sans doute beaucoup moins.

Il existe donc dans les sphères dirigeantes des inquiétantes sur la soumission de diplomatie française à l’Arabie Saoudite. Ces inquiétudes trouvent très peu d’expression publique. Une raison à ce silence ‘en haut’ est l’extrême faiblesse d’un mouvement anti-guerre ‘en bas’. La situation que connait la France est très différente de celle qui existe en Grande-Bretagne. Des campagnes massives pour que cessent les très importantes ventes d’armes à l’Arabie Saoudite sont engagées par le mouvement ‘Stop the war coalition’. Une commission d’enquête parlementaire sur les financements d’ISIS a été créée, alors qu’une telle investigation est refusée au Parlement français.

Les premières auditions de cette commission sont disponibles. Les députés acculent les représentants du gouvernement afin que ceux-ci reconnaissent publiquement ce qu’ils avaient insinué il y a quelques mois, c’est-à-dire que l’Arabie Saoudite a financé ISIS.

Est-ce qu’il y a eu rupture avec une politique antérieure plus pacifique dont la position de la France contre l’intervention en Irak en 2003 est le parangon glorieux ?

Pour ce qui est du passage de Chirac à Sarkozy, il y a une part de vrai dans le fait de dire qu’il y a une rupture. Chirac, contrairement à Mitterrand pour la première guerre du Golfe, disposait des moyens politiques – l’opposition mondiale au projet de Bush- pour s’opposer à la guerre en Irak. Il y a des impérialismes qui étaient en conflits. Même l’impérialisme allemand qui s’il est moins militarisé que le français demeure le cinquième exportateur d’armes dans le monde, s’y était opposé. L’implication militariste de la France plus prononcée au cours des dernières années s’explique par le changement de contexte dont j’ai parlé.

Obama est revenu récemment sur la Lybie, et il rappelle la volonté des américains de ne plus intervenir depuis la fin des années 2000. Les dirigeants Américains ont bien compris après l’Irak qu’il ne fallait pas refaire une ce genre d’erreurs. C’est ici qu’une puissance militarisée comme la France peut jouer un rôle. L’implication militaire accrue de la France tient en partie à ce facteur. Il ne faut certes pas le comprendre comme une soumission aux américains. Chirac n’était pas pacifiste, simplement il ne voulait pas faire la guerre des américains. Sarkozy et Hollande font leur guerre. Obama a récemment déclaré dans un entretien qu’il a laissé Sarkozy se mettre en avant afin que ce soit lui qui prenne les coups, même si l’armée française n’avait pas les moyens d’aller seule faire la guerre à Khadafi. Au fond, le déterminant ici, c’est la crise de domination militaire américaine. Obama a tiré les leçons ont été de la guerre en Irak. Sarkozy a joué cette carte dans des conditions aventuristes propres au personnage mais Hollande l’a joué dans des conditions plus sereines. Cela revient au même, c’est une tentative de maintenir la puissance militaire de la France dans un contexte où les Américains sont évidemment là mais n’apparaissent pas publiquement, permettant à la France d’apparaître comme la nation militaire d’avant-garde.

Quel est votre sentiment sur la séquence sécuritaire actuelle et ses origines ?

Je livre ici un état provisoire d’un travail en cours. La raison pour laquelle je parle d’économie politique de la Ve République, et pas simplement d’institutions, est que les rapports sociaux sont ancrés politiquement. Les formes de domination politique du capitalisme sont changeantes, elles contiennent une partie d’autonomie que j’ai mentionnée et surtout il s’avère que la démocratie est un luxe de plus en plus difficile à concilier avec un capitalisme qui n’est plus flamboyant. Voilà la toile de fond.

En France, il existe une tradition d’État fort et militairement interventionniste. La cohésion sociale se délite, elle aggrave la crise de domination politique, et elle est alimentée par l’extrême-droite qui a une longue tradition en France (voir les travaux de Z. Sternhell) : l’antisémitisme évidemment, et dans la continuité exprimée par les partisans de l’Algérie française, de très fort relents anti-maghrébins qui prennent de l’ampleur aujourd’hui. Certains journalistes spécialistes de la défense ont également évoqué des velléités de putsch dans certaines fractions de l’armée, induite par l’idée que la France n’est plus gouvernée et que les attentats nous menacent.

Et puis les institutions de la Ve République sont fondamentalement anti-démocratiques (voir les travaux de Dominique Rousseau, René Alliès…) La France vit une situation d’implosion sociale, qu’on nomme de façon trompeuse une « crise des banlieues ». Elle me semble avoir atteint un degré que personne ne peut mesurer avec précision mais qui a atteint un haut degré de tensions, de chauvinisme, de racisme institutionnel et organisé qui s’ajoute à la détresse sociale. Tout ceci conduit à une crise de domination politique. La première réaction, c’est évidemment de colmater les brèches par des mesures d’urgence. Il faut de plus intégrer dans la situation l’interaction tragique entre l’interventionnisme des armées françaises et les attentats. Nos amis saoudiens auxquels nous fournissons beaucoup d’armes, les utilisent et soutiennent Al-Qaeda au Yémen, dont on a dit qu’il était le commanditaire des attentats à Charlie Hebdo.

La France connait donc une forme de domination politique qui est déjà par nature anti-démocratique (« un coup d’État permanent » écrivait Mitterrand !) même si évidemment il ne s’agit pas de dictature. L’état d’urgence est le prolongement bonapartiste de l’État et le processus est graduel. L’État d’urgence se combine à l’extension des idées de l’extrême-droite dans la société française. C’est par touches successives et simultanées que cela se passe.

Il existe un lien entre l’interventionnisme extérieur et l’état d’urgence intérieur car certaines forces à l’œuvre sont convergentes : détérioration économique, montée du nationalisme, implosion sociale, usage de la violence. Ce lien est cependant composé de nombreuses médiations qu’il faut analyser en profondeur.

Vous avez évoqué une tendance chez les intellectuels français à nier l’existence d’un impérialisme français. Comment expliquer cette tendance ?

Il n’y a effectivement pratiquement pas d’analyse de l’impérialisme français qui est faite par des intellectuels marxistes en France. Cela tient à des causes générales, et d’abord aux difficultés de comprendre ce qu’est l’impérialisme. Et puis il y a des facteurs spécifiques à la France. La tradition qualifiée de souverainisme n’existe pas seulement depuis que Bruxelles « nous dicte ses lois » c’est-à-dire depuis une vingtaine d’années. L’idée, au moins depuis 1945, que la France a un rôle spécifique à jouer dans le monde était partagée par De Gaulle et le parti communiste. Cette alliance, sans doute contre nature a pris le nom de « soutien au caractère positif de la politique extérieure du général de Gaulle ». Elle explique en partie la difficulté à lutter contre le militarisme. Ceux qui congratulaient Chirac en 2003 parce qu’il s’opposait à la guerre décidée par Bush omettaient qu’exactement en même temps, la France intervenait directement avec son armée en Côte-d’Ivoire…

Si on prend la question de l’Afrique, hormis le travail inlassable d’ONG (tels que Survie), il n’y a pas d’institution, pas de mouvement pacifiste puissant. Les recherches académiques sur l’industrie de défense en France sont rares et elles dépendent de financements accordés par le ministère de la défense… Il y a une légère ouverture en ce qui concerne le nucléaire parce que là il y a un mouvement écologiste qui existe et qui en parle. Cependant, les mouvements écologistes sont principalement orientés vers les enjeux civils.

Comment expliquer, par-delà la conjecture que vous décrivez, la longue tradition d’interventionnisme des sociaux-démocrates, de Guy Mollet à Hollande (et Valls) ? Je pense notamment à la politique coloniale répressive de Guy Mollet, aux rodomontades de Fabius sur Assad, aux allégeances caricaturales du Parti socialiste envers la politique israélienne, etc.

C’est une vieille histoire, elle remonte au moins à 1914, lorsque les partis sociaux-démocrates sont tous entrés dans la guerre faite par leurs gouvernements. Ils violaient leurs propres déclarations faites quelques années plus tôt, ils bafouaient cette déclaration de Jaurès affirmant que la société capitaliste « porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l’orage ». Il n’est pas possible de rappeler l’histoire de la social-démocratie au vingtième siècle. Rappelons que le 10 juillet 1940, à Vichy, une majorité de députés de la SFIO (le parti socialiste de l’époque) a voté avec la droite les pleins pouvoirs à Pétain. En 1958, la SFIO a implosé parce son groupe parlementaire a soutenu le retour de de Gaulle au gouvernement, après avoir défendu pendant des années combattu contre l’indépendance de l’Algérie.

Au regard du comportement du parti socialiste face aux guerres et au militarisme, ce qui semble donc surprenant, c’est d’être surpris par le comportement actuel du gouvernement… ou par son aveuglement à la déroute qu’il subit et qui devrait en toute logique continuer. D’où quelques réactions au sein du PS, elles sont toutefois bien discrètes.

Entretien réalisé par Ernest Moret.