Salar Mohandesi : Pourrais-tu revenir sur ce qu’était Radical America ((La plupart des numéros de la revue sont disponibles en format numérique ici)) ?

Paul Buhle : Tout d’abord, je souhaite dire que je suis profondément heureux de votre intérêt pour ce qui semble être de l’histoire ancienne. Je ressens une profonde gratitude envers les jeunes camarades (et les autres aussi) qui s’attachent à relire cette revue importante.

Radical America était un journal politique radical issue de la nouvelle gauche étudiante des années 1960, et qui fut plus spécifiquement lié au Students for a Democratic Society (SDS). En arrivant en 1967 à Madison, Wisconsin, je collaborai en effet avec la section locale du SDS afin de pouvoir publier ce journal. Madison fut un centre particulièrement actif sur le plan des mouvements anti-impérialistes dans les années 1960-1970. Il s’appuyait sur la tradition isolationniste, typique de la Première Guerre Mondiale ; sur la mémoire des « red diaper jewish », de Chicago et Milwaukee aussi bien que New-York ; et aussi sur un anti-impérialisme chrétien profondément enraciné, certes assez difficile à comprendre pour nous, mais qui représentait quelque chose de réel pour beaucoup de gens, y compris pour les dirigeants.

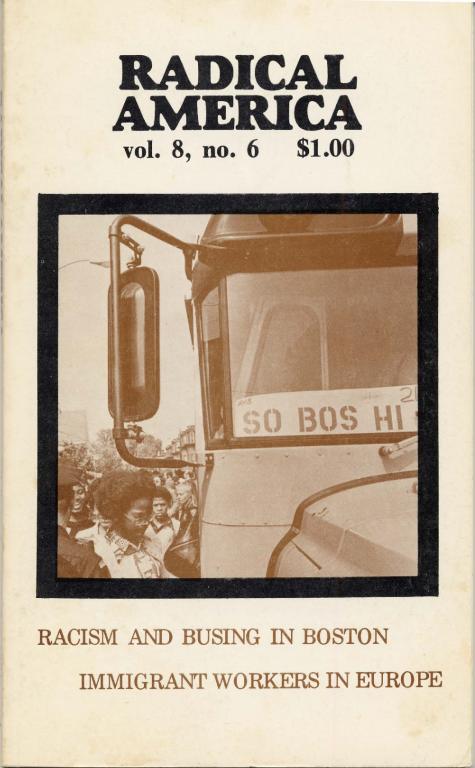

Radical America fut l’un des derniers journaux de gauche imprimé sur une presse feuille à feuille (single-sheet press), les pages assemblées par des camarades, puis agrafées numéro par numéro, pour enfin être envoyé, de la manière la plus économe possible, aux différentes sections du SDS ainsi qu’aux abonnés individuels. Au début, il était dactylographié sur un support en plastic vert qui autorisait facilement les corrections en cas d’erreur. À partir de 1969, il fut composé gratuitement, ou alors à bas-coût, dans des locaux liés au « mouvement ». Il était agencé sur des tables, avec des poèmes et des bandes-dessinées ajoutés au texte. Parfois, l’imprimeur (un volontaire) s’y attelait avec des papiers de couleurs spéciales. Le collectif anarchiste de Détroit dirigé par Freddy Perlman, qui en avait repris l’élaboration, décrivait ce processus comme communautaire, et les fonds récoltés nous permettaient de continuer à faire vivre notre presse.

Je voudrais ajouter, à partir de là, que le lecteur de Radical America qui fournissait les plus grands efforts pour se procurer la revue était probablement le militant qui travaillait dans les librairies hors du campus, et le lecteur de livre militant lié à une section du SDS. Nous avons également fidélisé un type d’abonné d’âge inhabituel, aux alentours de 70 ou 80 ans voire même plus, qui s’identifiait encore avec une certaine fidélité à la gauche d’avant-1940, ou même à celle d’avant-1930 ou d’avant-1920. Dans leur jeunesse, ces militants radicaux semblaient moins déterminés idéologiquement et plus confiants dans la victoire finale du socialisme. Ceci m’a probablement confirmé dans l’intérêt à porter aux fondements de l’histoire orale de la gauche américaine, avec une attention toute particulière à partir de 1976 pour la génération des octogénaires (les archives se trouvant à la bibliothèque Taminent de la NYU).

Alors que la vieille gauche des années 1930 et 1940 déclinait, les militants avaient l’habitude de plaisanter en disant que les groupes avec des journaux avaient plutôt laissé place à des journaux avec groupes, ce qui voulait dire qu’en pratique la seule tâche qu’ils pouvaient assurer était faire paraître une publication, une tâche qui permettait de maintenir l’unité du groupe. Ainsi, c’est ce qui se produisit après la mort de Daniel DeLeon en 1914 avec le Socialist Labor Party et le Weeky People. Les brochures étaient bien diffusées, les réunions de section avaient lieu, le groupe se présentait parfois aux élections, mais ceci sans véritable ambition de victoire. Dans la gauche au sens large, à l’extérieur du Parti communiste, le journal était ou devint à la fin des années 1940 la principale chose, au moins jusqu’à ce que de petits groupes commencèrent à publier des revues (qui n’étaient pas uniquement des journaux de parti), avec l’expérience inaugurale du American Socialist dans les années 1950. Radical America était certes un journal sans parti, sans pour autant être sans audience : réduit à son noyau générationnel, la Nouvelle Gauche partageait largement et sans sectarisme des valeurs anti-impérialistes, féministes et écologistes, ainsi qu’une grande détermination a être à la hauteur des attentes de la classe ouvrière et de l’importance de cette histoire.

Quels étaient les objectifs du journal ?

P. B. : Nous avons fondé Radical America dans les années soixante pour nous réapproprier ce qui était appelé, notamment par les historiens radicaux (radical historians) de cette époque, un « passé à réactiver » (useable past), considéré comme une matrice sur laquelle s’appuyer. Le problème auquel nous fûmes confrontés était une certaine carence intellectuelle (intellectual paucity) concernant la jeune génération de militant radicaux, certes conscientisés par le mouvement pour les droits civiques ainsi que par les mouvements anti-guerre et anti-impérialistes : ils étaient sincères et possédaient une expérience politique, mais ce qui leur manquait était précisément une profondeur intellectuelle, ou une mise en perspective de l’histoire de la gauche nord-américaine.

Ainsi, il est probable que l’expérience de Radical America débuta réellement dans le sous-sol des archives de la bibliothèque de l’Université de l’Illinois, au cours de l’automne 1965, quand je devins le porte-parole de la section du SDS ainsi que du mouvement étudiant anti-guerre. J’étais déterminé à me saisir de ce que j’avais appris de mon bref passage au Socialist Labor Party, ainsi que des jeunes années marxistes de Daniel DeLeon, le leader socialiste des années 1890, qui constituait l’un de mes sujets de prédilection. Les numéros de l’hebdomadaire socialiste The People n’étaient pas encore microfilmés à l’époque, et je feuilletais ainsi ses pages jaunies tout en me demandant quelles pouvaient être nos tâches sur le campus. Pourquoi la gauche US avait-elle échoué ? Quelles étaient les leçons que nous pouvions en tirer ? Et quelles forces cachées ‒ cachées au regard des générations antérieures ‒ pouvaient être saisies par l’histoire sociale, ainsi que par l’utilisation d’autres langues que l’anglais, etc.? Telles étaient les questions qui animaient Radical America.

Comment expliquer cette carence intellectuelle que tu décris ?

P.B. : Bien, ceci nous conduit par-delà les limites du seul milieu autour de Radical America, mais nous permet de nous situer dans une perspective plus large quant au contexte. Avant de répondre à votre question, nous devons avoir en tête un premier trait général. La direction de la Nouvelle Gauche (New Left), et également la plupart de ses militants de base, étaient marqués de façon disproportionnée par une forme de tradition familiale. C’est-à-dire : sur les plus d’un demi-million d’américains qui ont rejoint le Parti communiste pendant les années 1920-1940, ou qui étaient actifs dans les syndicats et associations culturelles qui se situaient à la périphérie du Parti communiste, se trouvaient les parents, oncles, tantes, et grands-parents de la plupart des activistes liées à la Nouvelle Gauche. Les jeunes militants, ayant grandis avec une mémoire familiale très présente, devinrent le plus souvent actifs au lycée, notamment à New-York, et arrivaient ainsi à l’université préparés à assurer des tâches de direction. Comme antiracistes, ils pouvaient être résolus. Mais leurs parents et autres membres de leurs familles, étaient aussi, pour la plupart, désabusés par le soutien du Parti communiste à l’Union Soviétique, ainsi que par leur expérience de la rigidité idéologique et bureaucratique du parti.

La « théorie marxiste », telle qu’elle était comprise et défendue à cette époque, leur paraissait être une simple survivance rebattue et inutile, ou pire encore, un moyen pour la direction d’intimider sa base militante qui assurait la plupart des tâches quotidiennes. Les plus jeunes, surtout les militants juifs radicaux, se réapproprièrent pourtant un certain marxisme, un marxisme plus efficient et utile qu’ils ne voulurent généralement le reconnaître publiquement. En effet, ils n’en firent le plus souvent peu état à l’extérieur, d’une part parce que leurs parents et entourage étaient persécutés par le FBI, et d’autre part parce qu’ils ne souhaitaient pas s’attarder sur la « question russe », préférant d’autres questions théoriques ‒ et bien évidemment se consacrer à des tâches organisationnelles.

En même temps, leur adhésion à la culture de la période du front populaire était telle que les pièces de théâtre jouées sur les campus avec Brecht, la projection dans les ciné-clubs de films comme Casablanca (et de nombreux autres appartenant à la liste noire d’Hollywood), ont permis de tisser des liens entre ces gens et d’attirer des étrangers comme moi. Ils, les hommes en particulier, étaient de grands fans de baseball, et cela leur permit d’être plus particulièrement réceptifs à l’acuité des questions raciales telles qu’elles se posaient dans le domaine sportif ‒ une manière pour les américains ordinaires de comprendre les crimes du racisme. Ils avaient ainsi assimilé les leçons que leurs parents avaient acquises au prix de grands efforts : pour percer à jour certaines questions, par-delà les stéréotypes et canons « marxistes », il était préférable de passer par des voies détournées.

La théorie marxiste, dans sa forme sophistiquée, ne fut pas réellement accessible avant la fin des années 1960, avant que la diffusion de livres, des traductions et des nouveaux textes ne commença à s’accélérer ‒ et cela n’a d’ailleurs jamais vraiment cessé, même lorsque les mouvements déclinèrent. Pour parler de mon cas personnel, ma fréquentation de la philosophie marxiste se fit, avant 1965, dans les vieilles éditions de Labriola, le grand hégélo-marxiste italien de la Seconde Internationale ; ou alors dans les écrits philosophiques de Plekhanov publiés à Moscou ; et ce ne fut seulement qu’après un certain temps, en découvrant que les Manuscrits économico-philosophiques de 1844 avaient déjà donné lieu à des discussions théoriques approfondies en Europe, nous permettant de découvrir les racines de l’« aliénation », un concept quasi-magique pour nous jeunes radicaux aliénés.

Le domaine des textes révolutionnaires accessibles était si réduit que, par exemple, Gramsci n’était trouvable que dans des éditions d’occasion, dans des résumés. Et la première édition substantielle des essais de Rosa Luxembourg portait comme impression « A RADICAL AMERICA BOOK », les éditeurs étant proches de notre cercle. Mis à part C.L.R James et Frantz Fanon, le « marxisme tiers-mondiste » était aussi pour nous très largement mystérieux, avec ces publications d’écrivains cubains et autres auteurs anti-impérialistes souvent formulées en style marxiste soviétique, aussi inspirants pour nous que leurs efforts révolutionnaires.

Le marxisme du début et du milieu des années 1960 se présentait dans son ensemble sous la forme de pamphlets et de groupes d’étude/de lecture. Il s’agissait trop souvent d’un « marxisme de parti » attaché à tel ou tel groupe de gauche, et qui, de quelque manière qu’on l’évalue, paraissait théoriquement limité. L’objectif de ce « marxisme de parti » était celui de contribuer à créer un cadre organisationnel loyal, moins celui d’encourager à une pensée créative et indépendante.

Revenons à ce qui séparait activisme et théorie à cette époque. Au niveau de la pratique, les petites organisations pouvaient et ont pu, par exemple, jouer un rôle important dans un groupe de solidarité connu sous le nom de « Fair Play for Cuba Comittee », ou dans cette autre célèbre initiative trotskyste, à savoir dans l’encouragement de Malcolm X à se rapprocher des mouvements socialistes et anti-impérialistes. Cependant, ces mêmes groupes, comme par exemple le Socialist Worker Party qui a joué un rôle crucial dans ces deux initiatives, évoluait intellectuellement dans le monde des années 1940, lorsque les travailleurs étaient sur le point de se radicaliser grâce au développement d’une avant-garde qui n’existait pourtant pas encore (pardonnez le raccourci). D’autres groupes plus petits, d’obédiences maoïstes ‒ essentiellement le Progressive Labor Movement, un mouvement anti-révisionniste qui devint rapidement (et pour un certain temps) ouvertement maoïste ‒ se caractérisaient, sur le pan de la théorie, par des formulations et des conceptions organisationnelles encore plus rudimentaires.

Et pourtant, face à ce vide quant à ce qui pouvait ressembler à des mouvements marxistes vivants, quelques milliers de jeunes, à partir de conclusions tirées d’une analyse du capitalisme, se tournèrent vers ces partis et quelques autres (incluant le CPUSA), y apprirent ce qu’ils pouvaient, et éventuellement allèrent voir ailleurs ensuite.

En 1970, des dizaines de milliers de jeunes gens ont adhéré à un certain marxisme, ainsi que des centaines de milliers à l’idée de « révolution », sans vraiment clarifier ce que « révolution » pouvait signifier. Beaucoup d’entre eux, notamment les étudiants, lisaient énormément. Mais déterminer dans quelle mesure ils purent réellement assimiler le marxisme restait, pour la plupart d’entre nous, un mystère.

Ceci confirma, pour ma génération, une constance de l’histoire de la gauche américaine : le Parti communiste était confronté à un turnover annuel d’environ 80 % de ses membres durant les années 1930. Les membres d’origine américaine en particulier avaient peu de patience pour les réunions hebdomadaires. Le Communist, un journal théorique mensuel, était peu lu, mais largement considéré, et avec raison, comme ennuyeux et peu utile pour les tâches pratiques. The Daily Worker, avait une rubrique sport plus vivante, et même des bandes-dessinées ; et il s’agissait des pages préférées de la plupart des lecteurs ouvriers. Plus tard, dans les années 1960, il y eut des centaines de journaux locaux « underground » que les jeunes lecteurs appréciaient, à la parution plus ou moins mensuelle, vendus pour vingt-cinq cents, et qui fournissaient de nouvelles analyses, mais aussi s’intéressaient à l’art, à la poésie, et à d’autres sujets de ce type. Ayant une implantation essentiellement locale, ces journaux créèrent et maintinrent un public. Comme les comics « underground » (Radical America Komiks en était un), ils disparurent plus tard dans les années 1970, victimes des changements de mentalité, mais aussi de la répression policière sur les « Head Shops ».

Ainsi, pour résumer, on pourrait dire que la nouvelle gauche ne possédait certes pas de racines intellectuelles profondes, mais pas moins que la plupart des mouvements marxistes qui l’ont précédée aux États-Unis.

Étant donné ce contexte, quelles étaient les influences théoriques majeures du journal ?

P.B. : À partir de 1967, les influences théoriques majeures parmi mon propre cercle étaient les historiens E.P. Thompson, William Appleman Williams, les économistes Paul Sweezy et Paul Baran, qui nous offraient une histoire de la classe ouvrière ainsi qu’une analyse de l’impérialisme. Mais je ne dois pas exclure, pour ce qui me concerne, Daniel DeLeon (1852-1914), un théoricien et propagandiste oublié du socialisme révolutionnaire et des IWW (Industrial Workers of the World). Avant les années 1920, la perspective d’abolir l’État par les conseils ouvriers était très largement partagée. Nous étions beaucoup, parmi la nouvelle gauche, à partager cette vision d’une démocratie locale et d’un « syndicalisme étudiant » (student syndicalism), une expression que nous avions empruntée aux mouvements étudiants français.

En 1968, pour la plupart si ce n’est la totalité des contributeurs de Radical America, et ce au moins jusqu’au milieu des années 1970, le théoricien pan-africain d’originine trinidadienne C.L.R James fut une influence importante. Il articula histoire culturelle (en incluant le sport), luttes ouvrières et paysannes, philosophie, ainsi que l’histoire particulière de la Caraïbe anglophone (il a été la figure intellectuelle principale de Trinidad, bannie par le premier ministre Eric Williams, qui fut quelques années avant son élève). Il envisagea la dissolution de l’État par la lutte populaire, et bien que ceci n’était pas appelé « syndicalisme », cela renvoyait à une certaine filiation se tenant à l’écart tant de la social-démocratie que de la gauche léniniste. Tim Hector, un disciple pan-africain de C.L.R James de l’île d’Antigua ‒ j’ai écrit un peu plus tard, après sa mort, une biographie de Tim ‒ pensait aussi selon ces termes. Enfin, nous avons aussi lu Marx et (quelques) textes de Lénine, mais essentiellement « à travers le regard » d’auteurs plus récents.

Quels sont les numéros les plus importants que vous avez publiés ?

P.B. : Peut-être pourrais-je donner un meilleur aperçu du travail de nos éditeurs, auteurs et lecteurs en mentionnant nos « meilleures ventes » (bestsellers ). Tout d’abord, Radical America Komiks, en 1969, une satire de l’impérialisme, mais aussi de la répression sexuelle, tout en célébrant la marijuana et la culture de la jeunesse. Nous en avons vendu 30 000 exemplaires, ce qui nous attira l’attention du FBI, et précisons qu’il fut distribué essentiellement dans les boutiques d’accessoires liés aux drogues, les « head shops », ainsi que sur les tables du SDS dans les campus. Ensuite, l’anthologie de C.L.R James (mais aussi un supplément sur le Black Power/pouvoir ouvrier, très fortement lié à la League of Revolutionnary Black Workers de Détroit), vendus chacun à 8000 exemplaires, avec même des prescriptions scolaires dans le Michigan. Enfin, troisièmement, le numéro sur la libération des femmes, qui contenait un essai qui fut très largement utilisé dans les cours d’histoire des femmes, que nous avons vendu à environ 7000 exemplaires (en comptant les réimpressions). Les autres numéros se vendirent à 4000 exemplaires maximum. Si nous exceptons les numéros évoqués à l’instant, nous avons perdu de l’argent avec tous les autres. Le journal était essentiellement financé par de petites donations, ce qui impliquait bien évidemment de ne pouvoir salarier aucun membre de l’équipe.

Quelles étaient les relations de Radical America avec les mouvements sociaux, les organisations et les partis de cette époque ?

P.B. : Le journal était « associé » au SDS, mais ne put le devenir plus organiquement car la composition du Bureau National changeait trop rapidement. Il était vendu à prix réduit aux membres du SDS, ainsi qu’à ses sections locales. Après 1970, ces relations cessèrent, et Radical America devint, pour quelques années, le journal non-officiel des « collectifs » qui émergèrent de regroupements locaux, grâce à des milliers d’entre nous qui quittèrent les universités pour devenir ouvriers. Nos cercles étaient distincts des sections du New Communist Mouvement (NCM), ou des groupes locaux liés au CP, certes peu nombreux mais stables, dans la mesure où les journaux à courte espérance de vie faits par nos amis étaient plus influencés par la fumette, et la satire humoristique, contrairement aux militants du NCM (certains d’entre eux devinrent des amis proches, et des camarades pour ce qui concernaient nos activités locales… bien que plus tard, ils quittèrent leur organisation), qui étaient plus sérieux, plus rigoureux, s’étant coupés les cheveux pour paraître plus présentables…

Il est important d’ajouter : personne n’avait la “réponse correcte” à quoi faire après 1970. La fermeture d’usines à cette époque rendit notre travail problématique. Les meilleurs éléments d’entre eux allèrent travailler dans les domaines de la sécurité et de la santé liés au gouvernement fédéral, ce qui explique certaines contradictions et complications. D’autres, principalement liés au CP, occupèrent des emplois dans les syndicats comme 1199. Ceux qui réussirent le mieux fondèrent Teamsters for Democracy et Labor notes ; ils ne pourraient être mieux décrits que comme trotskistes avenants.

Je quittai le journal en 1973, mais au début des années 1970 et dans les décennies qui ont suivi, notre tâche principale pouvait être définie par ce terme : solidarité. Ainsi que l’explication, la profondeur historique, la manière dont les choses fonctionnaient à un niveau fondamental, entre les militants et les travailleurs ordinaires. Lorsque j’ai quitté la revue, celle-ci s’efforça de maintenir des liens avec les étudiants issus des milieux populaires, avec les travailleurs subalternes du secteur des services, et avec tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, continuaient la lutte des années 1960. Ensuite, les mouvements de solidarité avec l’Amérique centrale, avec les mouvements anti-racistes, ainsi que l’analyse des mutations du salariat, représentèrent, avec le féminisme, les mouvements pour les droits des gays, ainsi que l’écologie, les principales lignes de force de la revue. Je peux juste regretter qu’après mon départ, il y eu trop peu de poésie et de bande-dessinée.

Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez fait face avec Radical America ?

P.B. : Avant tout, après 1970 ou 1973, les mouvements de masse n’ont plus eu la même ampleur qu’auparavant. Ce que nous avions connu, comme jeunes gens engagés dans les luttes nuit et jour, avec un grand enthousiasme et un grand optimisme, ne correspondait désormais plus à la réalité, et ne fut plus effectif malgré de nombreux moments d’espoir. Nous avons certes connu, lu et discuté une littérature plus approfondie, mais ceci n’eut pas la même implication pratique, excepté bien sûr sur le plan de l’enseignement, du rôle que nous avons pu jouer dans les syndicats et dans d’autres mouvements, dans le but de transmettre notre savoir et nos idées.

Entretien réalisé par Salar Mohandesi pour la revue Viewpoint.

Traduit de l’anglais par Vincent Chanson.