Parmi les motifs récurrents en science fiction figure en bonne place celui de la déviation du cours du temps. Le protagoniste – comme dans la célèbre nouvelle de Ray Bradbury, Un Coup de tonnerre – altère par inadvertance la réalité qui constituait la situation initiale du récit, donnant ainsi naissance à une version parallèle de l’univers (le plus souvent, en pire). Un autre exemple est Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis, film dans lequel le héro, Marty McFly, doit retourner en 1955 pour réparer l’erreur qu’il a commise dans le futur (en… 2015) : en effet, à partir de la version parallèle de 1985 dans laquelle Marty s’est retrouvé, accélérer le temps ne conduirait celui-ci que dans le futur antérieur d’un présent dystopique.

À l’heure où nous écrivons, Retour vers le futur 2 semble offrir la meilleure explication de l’impuissance stratégique de la gauche radicale, tout du moins dans une large part du monde anglophone. Quelque chose a mal tourné à un moment donné, dans les années 1980, et la dérive s’est amplifiée de façon exponentielle depuis plus de trente ans. La plupart des grandes villes ressemblent désormais à Hill Valley, le petit paradis perdu où se déroule le film : elles sont dirigées par et pour les rentiers et propriétaires les plus grossiers, qui ne s’enrichissent que par la manipulation spéculative de leurs biens, la destruction et l’accumulation, et voudraient en plus que tout le monde leur en soit reconnaissant. Nous évoluons sur cette fausse route temporelle de la modernité ((Je remercie Joseph Ritchie pour cette idée.)).

Il n’est pas difficile de repérer le point de déviation. Il y a un consensus quasi unanime à le situer dans la résolution de la crise du compromis qu’avait concédé après-guerre le capital : cette longue contre-réforme, cette nouvelle ère, ou cette stratégie des classes dirigeantes, qu’il est désormais convenu d’appeler le néolibéralisme. La déchéance de l’idée même de la classe ouvrière comme sujet politique, et le rejet concomitant de tout retour à une ère keynésienne, ne sont pourtant pas, peut-être, sans leurs bons côtés. Si l’on proposait une économie politique de Hill Valley, on verrait bientôt que les capitalistes industriels ne « méritaient » pas plus leurs profits qu’un vulgaire trader de fonds spéculatif. Pour tout salaire censé faire vivre un foyer, il y avait une femme tenue aux exigences de la reproduction sociale ou un.e travailleur.euse non blanc.he pour faire le ménage au restaurant. Il ne s’agit pas de programmer la machine pour retourner en 1955.

Pourtant, le communisme comme manifeste, plutôt que comme état de la vie commune, avait bien pour présupposé historique une certaine forme de navigation. Les projets politiques progressistes du vingtième siècle s’appuyaient sur l’idée qu’un autre ordre des choses était possible, qu’il devrait donc être établi dans le futur, et qu’il nécessitait une sorte de schéma directeur orienté vers un horizon inconnu. La route avait beau être sinueuse, elle avait pour point de départ la réalité de la situation contemporaine. De tels projets – socialistes, communistes, voire anarchistes – impliquaient à la fois réorientation, navigation et refus. Que le futur imaginé se situe par-delà un cataclysme révolutionnaire, ou à la fin d’un lourd processus de nationalisation des hautes sphères, il semblait tellement possible, qu’on pouvait même le remodeler à l’envi.

S’il est un défaut particulièrement grave parmi tous ceux qui caractérisent la gauche radicale dans le monde anglophone, c’est qu’elle est dépourvue d’un tel horizon. En l’absence de l’idée qu’un monde futur puisse être gouverné de façon post-capitaliste et égalitaire, l’anticapitalisme au présent devient un simple passe-temps : reconstitution historique ou moralisme, en fonction du groupuscule ((En français dans le texte. (NDT) )) choisi. La gauche radicale est devenue le miroir de la stagnation culturelle et politique du monde : futiles remakes de superproductions, modes musicales répétitives, et doses de plus en plus violentes des mêmes politiques néolibérales. Dans un tel monde, il n’y a rien d’impardonnable à ne pas savoir prendre à bras le corps un futur imaginaire. La victoire écrasante et cumulative du capital sur le travail et les strates sociales qui lui sont liées ; l’augmentation inouïe des inégalités qui en découle, et la quasi-certitude de la catastrophe environnementale font de toute vision d’un avenir meilleur une monnaie d’échange de bien peu de valeur. Aucun candidat sérieux n’est apparu pour remplir le rôle idéologique abandonné par le mouvement ouvrier en tant que sujet historique. Aucune force tapie dans l’ombre ne s’apprête à changer le cours désastreux des choses. Rêver du futur – et a fortiori, s’efforcer d’y parvenir plus vite – semble devenu un luxe impardonnable.

Voilà donc le terrain sur lequel se sont retrouvés, sans vraiment le reconnaître, tous les courants de la gauche radicale – à savoir celles et ceux qui n’ont pas renoncé à l’idée que le capitalisme doit être dépassé plutôt qu’aménagé, quels que soient les désaccords sur les moyens ou la durée du processus. Deux réactions sont apparues : la promotion exclusive du futur tel qu’on l’envisageait dans le passé, et celle du refus du présent. Les adeptes de la première appartiennent à ce qui reste des organisations se définissant comme « léninistes » (même si Oulianov aurait sans doute trouvé bien étranges ce mot et les pratiques organisationnelles qui l’accompagnent). Pour eux, il s’agit de continuer de creuser le même sillon, dans l’espoir non seulement que les mauvais jours finissent, mais qu’ils finissent par revenir à un illusoire « bon temps » – que ce soit 1972, 1917 ou 2003. Dans ces groupes persiste encore l’ombre d’une perspective stratégique : conquérir l’hégémonie sur la classe ouvrière au sens large, qui prendra un jour le pouvoir par une action révolutionnaire décisive comparable à celle d’Octobre ou d’autres expériences révolutionnaires vaincues du vingtième siècle.

Des spectres hantent cet imaginaire, et pour cause : les occasions manquées à Berlin (1918), en Espagne (1936), en Hongrie (1956), en France (1968), en Grèce (1972), au Portugal (1974), en Pologne (1980), voire au Caire (2011-2012), paraissent toujours trop proches et trop éloignées à la fois. La tâche de tout militant est alors de faire en sorte que lors du prochain tournant décisif, il y ait suffisamment de cadres militants armés de l’interprétation correcte de ces expériences passées pour garantir que l’occasion ne soit pas manquée. Par l’accumulation régulière et/ou l’explosion soudaine du nombre de ses membres, une petite secte à l’orientation correcte deviendra alors un grand parti à l’orientation correcte – tous les échecs précédents ayant découlé d’une insuffisance de taille ou de justesse de l’orientation. La crise future ne sera pas différente, pour l’essentiel, de celles du passé. Le futur ainsi imaginé, et les moyens d’y parvenir, constituaient déjà l’horizon stratégique d’une variété de capitalisme propre (au mieux) au vingtième siècle tardif, car après tout, le capitalisme, c’est le capitalisme. Entre temps, une patiente activité au sein du mouvement ouvrier, l’accroissement de la taille et de l’appareil de l’organisation, permettront de bien préparer les révolutionnaires au déluge de colère ou à la situation extrêmement propice qui se présentera.

Certes, la patience est une vertu, et tout ce qui paraît nouveau ne l’est pas nécessairement. Pourtant, le recul des effectifs et de l’influence des pseudo-bolchéviks, qui explique sans doute les épisodes de scission et de dégénérescence qu’ils traversent, doit bien avoir un rapport avec les transformations du monde extérieur. L’environnement pour lequel leurs organisations ont été conçues, avec ses journaux réformistes à diffusion de masse qu’une presse révolutionnaire pouvait tenter de concurrencer, et ses syndicats inscrits dans la vie quotidienne de la plupart des gens, n’existe tout simplement plus. Ces courants ont bien un projet pour le futur, mais ce futur est celui du passé.

Les concurrents des pseudo-bolchéviks en sont le négatif : s’étant adaptés à l’économie politique précaire du capitalisme post-néolibéral et à la défaite du mouvement ouvrier, ils font de nécessité vertu. S’inspirant pêle-mêle, et à des degrés divers, de l’héritage de l’anarchisme, de la gauche communiste et du post-opéraïsme italien, avec quelques gouttes de l’économie politique de David Harvey et de l’anthropologie politique de Foucault et de Deleuze, ce courant a dépassé les organisations plus ouvertement marxistes. En effet, ses positions sont devenues le sens commun des mouvements sociaux passés à l’offensive au cours des deux décennies ayant suivi la chute de l’Union soviétique – sans doute pour avoir posé les bonnes questions, à défaut d’avoir toujours apporté les bonnes réponses. Le plus célèbre héraut de la politique réticulaire est bien sûr Toni Negri, auteur d’Empire et de Multitude. Pour les plus avancés, les travaux de Panzieri et de Tronti, la critique allemande de la forme-valeur et le collectif anglophone Endnotes constituent des références de choix.

Ce projet a le mérite de proposer une cartographie des contours du capitalisme contemporain. De même que le Manifeste communiste saluait les merveilles de la société bourgeoise, les tenants de la politique réticulaire refusent de porter le deuil d’un mouvement ouvrier dont la puissance s’inscrivait après tout dans la continuité du capitalisme. Dans une telle lecture, le sujet révolutionnaire potentiel ne se situe pas du côté des travailleurs industriels organisés d’hier (hommes blancs aux bons salaires), mais de celui de la travailleuse précaire de l’économie de la connaissance, et de ses flux de travail immatériel essentiel à la dynamique du capital cognitif. Le terrain de la lutte ne se situe pas à l’usine (ni d’ailleurs sur les lieux de travail que la vieille nouvelle gauche assimile à l’usine) mais dans « l’usine sociale » dans laquelle l’ensemble de la société a été subsumée. Celles et ceux dont le travail et la vie étaient simplement annexés, jusqu’ici, à la stratégie de la gauche radicale – comme dans ce brouillon de programme électoral d’extrême-gauche qui contenait l’expression « insérer ici quelque chose sur les gays » – occupent ainsi une position centrale. Ni le lieu de la production ni aucun autre espace ne peut être considéré comme l’espace privilégié de la lutte. Le pouvoir est introuvable et on ne peut donc le prendre : on ne peut qu’y résister, le refuser, s’y dérober, ou le dénoncer.

Il serait juste de reprocher à cette fraction-là, comme on le fait souvent, de négliger l’économie politique du capitalisme. Certes, son insistance excessive sur le travail immatériel semble provenir d’une obsession pour l’économie politique des « industries créatives » qui remonte aux années 1990, et se référer de préférence à des aspects secondaires du programme de recherche de Marx dans les Grundrisse ((Il s’agit du Fragment sur les machines, aussi stimulant qu’apodictique, devenu pour certains post-ouvriéristes la base de toute une ontologie du travail. Voir sur ce point : http://revueperiode.net/marx-et-les-limites-du-capitalisme-relire-le-fragment-sur-les-machines/)) plutôt qu’aux horizons plus larges ouvert par Le Capital. Néanmoins, le succès de la politique réticulaire n’est pas absurde, il se fonde sur une certaine conformité à la situation présente. À l’exception de la Belgique (et encore), dans quelle partie du monde euro-atlantique peut-on encore se sentir appartenir à une classe ouvrière confiante, en situation d’emploi permanent, et dont la capacité à diriger la société soit démontrée par ses institutions existantes ? D’où l’attrait de la proposition stratégique centrale de la bohème généralisée – le « refus du travail ».

Cependant, si les pseudo-bolchéviks disposent d’un projet pour le futur (certes passé de mode), l’emprise de la politique réticulaire sur le présent ne s’accompagne pas d’une analyse de la situation comme point de départ possible vers un monde post-capitaliste. En effet, présenter un tel programme et ainsi sous-entendre des rapports politiques dans lesquels certain.e.s militant.e.s en savent plus que d’autres – ou du moins, ont des idées à transmettre à ces dernier.e.s – reviendrait à répéter, pour reprendre les termes de Endnotes, la politique « didactique » des mouvements du vingtième siècle. Voilà une idée qui paraît bien mal inspirée. Comment faire pour que qui que ce soit refuse de travailler, à moins de convaincre que de cette façon, on parviendra à une meilleure situation ? Pour agir de façon égalitaire, ne faut-il pas plutôt présenter sa stratégie ouvertement, en sachant que son succès dépendra des autres, selon qu’ils la suivront ou non ? Les expériences révolutionnaires réellement existantes depuis 2011 montrent sans équivoque la nécessité d’une certaine alternative idéologique : il n’y a pas de gravitation naturelle qui donne la majorité à des positions anti-hiérarchiques et anticapitalistes. En l’absence d’expression explicite de telles idées et de leur enracinement dans la société, c’est la voie de la fragmentation, ou encore de la violence confessionnelle, qui sera le plus souvent suivie.

C’est ce vide dans l’offre politique de gauche que l’accélérationnisme vise à occuper. Autour du Manifeste accélérationniste (MA) de Nick Srnicek et Alex Williams ((Le Manifesto for an Accelerationist Politics, publié en mai 2013 par la revue en ligne Critical Legal Thinking, a été traduit en français en 2014 par la revue Multitudes, également en ligne. (NDT) )), les accélérationnistes tentent de reproduire le geste originel du Manifeste du parti communiste : présenter des idées de façons didactique et appeler à la construction d’une gauche radicale qui ne cherche pas à améliorer ni à résister au capitalisme mais à le dépasser en s’appuyant sur les tendances qu’il a lui-même rendu possibles. En ce sens, le MA et l’agitation qu’il a suscité sont un écho du passé – non seulement des manifestes modernistes, pleins de verve méprisante et d’espoir d’évasion de la bassesse du monde, mais aussi des projets d’orientation consciente vers un futur imaginé à partir des tendances réelles du présent. C’est donc un texte arrivé à point nommé, court-circuitant l’antinomie entre les deux familles de la gauche radicale décrites ci-dessus. Avant d’évoquer le contenu nouveau de cet accélérationnisme, il convient de s’attarder sur la rupture marquée par le fait même de produire un manifeste.

Les mouvements qui ont suivi la crise économique de 2008 se caractérisaient par deux aspects stratégiques : une hostilité à l’égard de toute revendication précise, et un fétichisme de la forme démocratique, de ces assemblées fonctionnant au consensus, avec leurs fameux gestes des mains, etc. En effet, comme le suggère le nom du mouvement espagnol « Démocratie réelle maintenant ! », l’idée centrale, diffuse mais bien présente, était que si la « démocratie réelle » était réalisée, la société en serait transformée. D’une procédure idéale découlerait un résultat parfait, un peu comme dans la croyance des économistes néoclassiques selon laquelle les marchés s’équilibrent sur les prix parfaits. Le MA rejette ce type de raisonnement, pour présenter au contraire la transformation post-capitaliste comme un programme au contenu économique et social, programme qui ferait une place centrale à la démocratie mais ne s’y réduirait pas. Pour faire bonne mesure, Srnicek et Williams sermonnent leurs prédécesseurs du mouvement Occupy ! et d’ailleurs pour leur « fétichisation de l’ouverture, de l’horizontalité et de l’inclusion », et nous rappellent qu’une bonne dose de « secret, [de] verticalité et [d’]exclusion » sera sans doute nécessaire à toute stratégie victorieuse. La démocratie, disent-ils, n’est pas réalisée dans sa forme mais dans sa fin, la « maîtrise de soi collective » telle qu’on peut la penser dans « l’héritage des Lumières ». Voilà sans doute de quoi provoquer les deux-mille onzeards ((En français dans le texte. (NDT) )) – une bien saine distraction, on en conviendra.

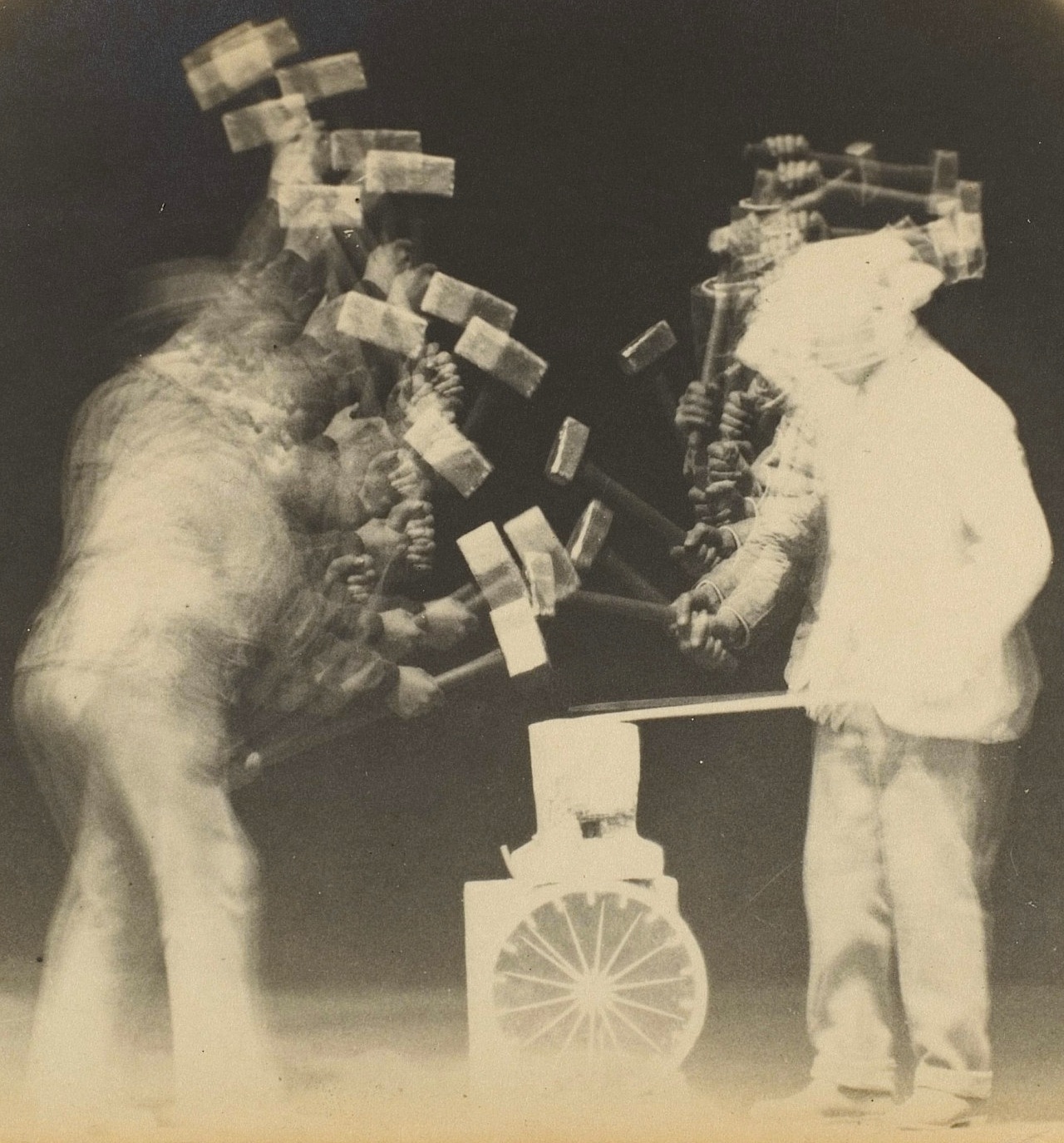

Mais les accélérationnistes sont-ils anti-capitalistes ? La principale contribution de Srnicek et Williams est tout simplement de réaffirmer ce qui aurait jadis été le B-A BA d’une certaine tradition marxiste : nous sommes au bord de la catastrophe, des tendances contradictoires travaillent le mode de production en place et une action stratégique est nécessaire pour s’appuyer sur l’une et s’opposer à l’autre. Le but est de dépasser le capitalisme pour libérer les capacités technologiques qu’il a créées. La politique révolutionnaire est le moyen de créer une meilleure modernité, plutôt que de se contenter de résister à la mauvaise. Voilà l’approche générale qui explique que ce manifeste paraisse à la fois scandaleux et familier. Sa sensibilité prométhéenne, ses échos à une certaine esthétique constructiviste, avec ses figures bien proportionnées, ses formes anguleuses et son architecture épurée, ont tendance à partager en deux le camp de la gauche radicale : ceux et celles qui adorent et ceux et celles qui détestent. Irrésistible pour certains (le présent auteur y compris), elle donne à d’autres la nausée. Pourtant, l’accélérationnisme est-il aussi dangereux qu’il espère l’être ? La principale ombre au tableau, qui plane sur l’ensemble du projet, est précisément celle d’une célébration du monde du capital. Le premier étudiant en école de commerce venu muni d’une appli se prend désormais pour un révolutionnaire accélérationniste, et combien de bonimenteurs racistes passent leur temps à nous casser les oreilles avec les Lumières ? On trouve d’ailleurs, dans le patrimoine génétique du manifeste, des traces d’un accélérationnisme de droite, ou de ce que Ben Noys appelle le « Thatchérisme deleuzien ».

Car les antécédents philosophiques de l’accélérationnisme se situent dans l’Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari, L’économie libidinale de Lyotard, et les travaux de la Cyber-Culture Research Unit (CCRU) de Warwick au début des années 1990, notamment ceux de Nick Land – jadis intellectuel marxiste, aujourd’hui exilé fiscal réactionnaire. Plutôt que la politique réticulaire que l’on retrouve habituellement dans les lectures de Deleuze et Guattari, l’accélérationnisme s’approprie l’idée que le capitalisme est un tesseract de désir financiarisé, repliant et déployant ses propres limites en lui-même. Il s’agirait alors, non pas de réinscrire ces flux dans la société, mais plutôt « d’aller encore plus loin […] dans le mouvement du marché, du décodage et de la déterritorialisation […], non pas de se retirer du processus, mais d’aller plus loin, d’accélérer le processus ». Nick Land, avant même un basculement à droite aussi tonitruant que prévisible, présentait le capitalisme comme l’annonciateur bienvenu de la fin de la « civilisation anthropoïde », tel un Terminator envoyé du futur pour garantir sa propre victoire.

Les écrits du CCRU, et ceux de Land tout particulièrement, sont imprégnés du fétichisme d’un futur dépassé. Les lire, c’est replonger dans un temps où les manteaux se portaient longs et en cuir, et les lunettes noires à l’intérieur des clubs de techno ; un temps où écouter Ed Rush était un acte de transgression. Et quel bonheur en effet, que de vivre cet aurore. Mais l’effet de tout cela est bien plus suranné que scandaleux. Malgré tout, comme Paul Camatte avant lui, Land savait qui devait opérer l’accélération, et ce qui devait être accéléré : une question que n’aborde jamais vraiment le MA. La machine est le sujet de l’histoire, elle broie les inutiles humanoïdes qu’elle a absorbés, et ce n’est pas trop tôt.

Peut-on vraiment être un accélérationniste de gauche – à la fois pour et contre la machine ? Toni Negri – dont les travaux sont d’ailleurs plus accélérationnistes que ses épigones ne veulent bien souvent le reconnaître – commence sa recension favorable du MA en réaffirmant que « à l’intérieur et contre » est le mot d’ordre de l’opposition marxiste au capital. La phobie de « l’intérieur » caractérise autant l’aile réticulaire que l’aile pseudo-bolchévik de la gauche radicale. Pour la première, la forme-valeur défigure la politique au point que toute action stratégique ne peut servir qu’à reproduire le capital. Mieux vaut alors défendre les « communautés militantes » et faire en sorte qu’elles préfigurent un futur qui ne viendra peut-être jamais. Pour la seconde, la moindre reconnaissance publique débouche sur le sentier par trop battu de l’apostasie et des renoncements des années 1980. Tout se passe étrangement comme si New Times et Living Marxism ((New Times est à la fois le nom d’un courant du Parti Communiste de Grande-Bretagne, condensé dans les années 1980, et le titre d’un recueil de textes publié sous la direction de deux de ses dirigeants, Stuart Hall et Martin Jacques, en 1989. Living Marxism est le titre d’une revue fondée en 1988 par un groupe trotskyste, et disparue comme lui une décennie après. (NDT) )) persistaient à peser comme autant de cauchemars sur le cerveau des vivants.

Pourtant, il ne faut pas oublier ici un point crucial : les décennies qui ont passé depuis ce moment où la pensée des Friedman, Hayek, Thatcher et Deng fascinait les ex-marxistes, ne serait-ce que parce qu’elle apportait quelque chose de nouveau. À supposer que nous ne soyons pas encore sortis de ce tourbillon, le risque de voir la gauche radicale convaincue qu’une accélération du capitalisme est la solution est probablement démenti par le bilan de ces dernières décennies. Plus personne ne peut sérieusement soutenir – mais il est vrai que peu de gens sérieux sont employés par les cercles intellectuels bourgeois – que davantage de néolibéralisme résoudra les problèmes du changement climatique, ou permettra de poursuivre la reproduction des conditions nécessaires à la survie du capitalisme. Cela n’empêche certainement pas la poursuite enthousiaste de telles politiques : le fait est qu’elles ne peuvent plus apparaître comme l’horizon d’un futur inconnu et potentiellement meilleur.

Si l’on devait esquisser une accélération qui soit tout autant post- qu’anti-capitaliste, on pourrait commencer par l’intervention proposée par le MA : la réhabilitation des programmes politiques, mais sur la base du capitalisme tardif réellement existant. Cela impliquerait, comme le demande ce manifeste, un rejet vigoureux de la politique du local et de l’authentique, et un retour à une orientation vers un futur éloigné de plusieurs décennies. Les technologies, infrastructures et plates-formes construites au présent sous le signe du capital ne nécessitent pas toutes qu’on s’y oppose, mais plutôt qu’on s’en saisisse, pour les sauver et en redéfinir l’utilité. Dans l’état raisonnablement prévisible du monde après une révolution réussie (quelle qu’elle soit), toutes les ressources disponibles devraient nécessairement être utilisées à fond pour reconstruire la modernité au milieu des ruines. Le « Prolétarocène » aura besoin du Big Data, de modifications génétiques et de logistique. Il n’y aurait pas d’autres moyens de nourrir et loger une population ne pouvant plus tirer de protéines d’une terre brûlée ni des mers sombres et empoisonnées qui menaceraient de la submerger. Certain.e.s devraient parfois dire à d’autres ce qu’ils doivent faire. La revendication de la socialisation (et non de la destruction) de certaines entreprises et infrastructures bien précises, sur ces bases, serait un exemple pratique d’action « à l’intérieur et contre ».

En outre, certaines tendances de l’ordre actuel des choses sont déjà saluées par la gauche, même si ce n’est pas de façon ouverte. Il est admis depuis longtemps que le capitalisme néolibéral, en affirmant les droits de l’individu abstrait, sur le marché, contre les pratiques du passé, a permis bien plus de progrès sur les questions « sociétales ». Sans être inéluctable, inévitable, ni même suffisante – étant données les mutations de racismes anciens ou nouveaux sous le néolibéralisme – cette tendance est néanmoins tangible. On devrait assurément lancer un appel enthousiaste à son accélération. Le désir d’abolir les avantages comparatifs et privilèges constitutifs de la « blanchité » n’est-il pas une aspiration à « l’accélération du processus » ? Chercher à mettre fin au dualisme de genre, pour fluidifier non seulement les identités socialement construites mais le corps dans sa matérialité, n’est-ce pas vouloir l’accélération maximale d’une tendance existante ? La destruction des identités figées ne mène pas nécessairement à un monde post-capitaliste, elle ne fait même pas particulièrement obstacle à la dynamique du capital en quoi que ce soit. Dans certains cas elle pourrait en alimenter les profits. Malgré tout, on aurait pu s’attendre à ce que la gauche radicale applaudisse à tout rompre cet accélérationnisme queer.

Bien entendu, l’idée « à l’intérieur et contre » est passablement compliquée par la question des forces sociales capables de réaliser tout ce travail de saisie et de réaffectation. La position gauchiste traditionnelle consistait à reprocher aux organisations ouvrières de reproduire le capital plutôt que de le remettre en cause, surtout du fait de leur focalisation sur les luttes pour le salaire et l’emploi, mais la tournure actuelle de la reprise succédant à la crise de 2008 tend à rendre caducs les slogans contradictoires du « droit au travail » et de son « refus ». Il n’est pas nécessaire de revendiquer l’abolition du salariat : le capital s’en occupe déjà à notre place. Comme The Economist nous l’annonce avec joie, la prétendue économie du partage préfigurée par Uber, AirBnB et autres est en fait un mécanisme de précarisation maximale du travail. On croirait assister à l’ultime victoire des idées de Land : perdant le statut de sujet-objet de l’histoire, les travailleurs ne sont plus que le « fleshware ((Ce terme, signifiant littéralement « matériel de chair » (à rapprocher des termes désignant le matériel informatique – hardware – et les logiciels – software), réduit les acteurs ou utilisateurs humains d’un système complexe à des rouages de ce système (voire à ses « maillons faibles », comme dans la plaisanterie : « On a d’abord cru à un problème de hardware, puis un problème de software, mais c’était un problème de fleshware »). (NDT) )) » des algorithmes de vente qui hachent leur travail en morceaux toujours plus petits, perdant ainsi jusqu’à la satisfaction d’avoir un patron à détester.

Là encore, on croit voir le reflet d’une revendication esquissée dans le MA. L’Uberisation de toutes choses met en fait à jour le travail abstrait qui sous-tend l’économie, forçant toute lutte à devenir une lutte pour la reproduction sociale générale. Ainsi, les collectifs de travailleurs le plus puissant dans la plupart des grandes villes sont les syndicats des transports publics. Tôt ou tard, les rames de métro seront conduites par des drones. Et si les luttes qui répondront à ce processus n’étaient pas des luttes pour l’emploi mais pour les salaires, liés à l’idée de revenu de base universel : des luttes qui diraient « nous superviserons les trains-robots pendant une heure par semaine, pour le même salaire qui nous était payé pour les conduire » ? Au lieu de revendiquer l’interdiction des applications électroniques intervenant sur le marché du travail, on pourrait proposer leur socialisation sous le contrôle de la population, dans la mesure où elles constituent des moyens efficaces de coordonner les besoins et les capacités. La grève des conducteurs de Uber à New York – une lutte pour la défense d’une qualification, l’un de ces fondamentaux du mouvement ouvrier qu’on est heureux de retrouver – a fait l’objet de ces commentaires remarquables de la part de Belal, l’un des conducteurs interrogé par Buzzfeed :

La valeur de Uber, c’est notre valeur. Nous sommes Uber. C’est nous qui offrons le service. Uber ne fait rien, c’est simplement une application sur le téléphone.

Vroum vroum.

Travaux consultés pour cet essai : Jasper Bernes, « Logistics, Counter-Logistics and the Communist Project » Endnotes 3, endnotes.org.uk ; Robin Mackay, Arman Avenessian ,#Acclerate#: The Accelerationist Reader, London, Urbanomic and Merve Verlag, 2014 ; Alexander R. Galloway, « The Reticular Fallacy », cultureandcommunication.org – 6 octobre 2014.

Traduit de l’anglais par Mathieu Bonzom. Texte original paru initialement dans Salvage, Volume 1, Août 2015