L’explosion des émissions

Le 12 mai 2014, un article du New York Times signalait qu’une importante partie de la vaste calotte glacière de l’ouest de l’Antarctique commençait à se désagréger. Cette fonte semble aujourd’hui inexorable, elle représenterait une augmentation du niveau de l’eau dans les pipelines de près de trois mètres. Ces découvertes furent publiées par deux équipes de chercheurs indépendants dans les revues Geophysical Research Letters et Science, mais ce n’est, au fond, qu’un son de plus dans un vacarme alarmant. Les glaciers allant de l’ouest de l’Antarctique à la mer d’Admundsen étaient jusqu’alors retenus par des plaques de glace fonctionnant comme des bouchons de baignoire. Avec le réchauffement climatique, les océans transportent toujours plus de chaleur depuis le continent et font donc fondre ces plaques, ce qui revient à enlever le bouchon. La baignoire se vide et les glaciers s’arrachent du sol, rien ne les retient plus de glisser jusqu’à la mer ((E. Rignot, J. Mouginot, M. Morlighem et al., ‘Widespread, Rapid Grounding Line Retreat of Pine Island, waites, Smith, and Kohler glaciers, West Antarctica, from 1992 to 2011’, Geophysical Research Letters [herea er GRL] 41 (2014), 3502–9; I. Joughin, B. Smith and B. Medley, ‘Marine Ice Sheet Collapse Potentially Under Way for the waites Glacier Basin, West Antarctica’, Science 344 (2014), 735–8.)). Nous avons aujourd’hui les preuves empiriques qu’un large secteur de la calotte glacière de l’ouest de l’Antarctique commence à reculer. « Nous avons atteint un point de non-retour », s’alarmait un important chercheur lors d’une conférence de presse organisée par la NASA il y a peu. Quelques siècles devraient éventuellement suffire pour qu’ils arrivent à destination. Mais comme le rappelle le New York Times, un mètre vingt suffirait pour inonder des terres actuellement peuplées par près de 4 millions d’Américains. De plus, le même processus devrait être initié sur la calotte glacière par les émissions continues de gaz à effet de serre, de l’est de l’Antarctique au Groenland. « Si nous avons effectivement allumé la mèche pour l’ouest de Antarctique, il est dur d’imaginer que l’on y mette les fusibles » commente Richard B. Alley, expert dans le domaine – « mais il y a un tas d’autres fusibles, un tas d’autres allumettes, et nous devons désormais prendre une décision : les allume-t-on ((NYT, ‘Scientists warn of rising oceans from polar melt’, 12 May 2014.)) ? ».

Le même jour, on pouvait lire dans le New York Times que les entreprises pétrolifères canadiennes proposent de construire de nouveaux pipelines, plus longs, afin de connecter les champs de sables pétrolifères avec de nouveaux marchés, en Chine et dans le monde. Loin d’êtres abattues par le retard du projet Keystone XL, prévu pour transporter le pétrole depuis les régions de sables bitumineux d’Alberta jusqu’aux États-Unis à Houston, des entreprises planifiaient la construction de pipelines qui serpenteraient à travers les côtes Canadiennes, d’est en ouest, et d’où le pétrole pourrait être acheminé vers la Chine. Même sans le projet Keystone, la production des sables bitumineux devrait augmenter d’un quart d’ici la prochaine décennie. Certaines entreprises pourraient doubler, voire tripler leurs rendements. On n’a pas vu autant de projets de pipelines depuis les années 1950. Les acteurs de ces projets ont certes rencontré de nombreuses résistances – de la part des First Nations (peuples autochtones canadiens), des militants écologistes, et des communautés locales inquiètes de l’expropriation de leur environnement – mais le Vice-Président responsable des espaces pétrolifères pour Shell Canada a déclaré dans le Times : « Pour nous, les investissements à venir se feront dans les pipelines ». « Nous voulons plus de rendements. À long terme, il nous faut un accès à la mer et aux marchés internationaux ». Le gouvernement risque de « violentes confrontations » si ce projet controversé venait à être ratifié. Mais la plupart des prévisions, conclut le New York Times, « semblent positives ((NYT, ‘Rocky road for Canadian oil’, 12 May 2014. Cf. N. Swart and A.)) ».

La moitié de toutes les émissions de CO2 issues de la combustion d’énergies fossiles entre 1751 et 2010 ont été produites après 1986, en seulement 25 ans, au moment même où l’un des plus grands efforts de recherches de l’histoire a été fait en matière de science du changement climatique ((Heede, ‘Tracing Anthropogenic Carbon Dioxide and Methane Emissions to Fossil Fuel and Cement Producers, 1854–2010’, CC 122 (2014), 234.)). Le millénaire marque un autre tournant. La conscience des conséquences catastrophiques du réchauffement climatique est née essentiellement au XXIe siècle. Depuis les années 2000, le taux de croissance des émissions de CO2 est trois fois plus important que celui de la décennie 1990. Avec la crise financière, et non pas en vertu de politiques climatiques, ce taux a baissé d’un peu moins de 1 % en 2009 – événement extraordinaire – pour rebondir dès 2010 de 6 %. Il se stabilise depuis autour d’une moyenne de 3 %. Loin du scénario pourtant catastrophique imaginé par le GIEC, il faut en réalité s’attendre à une augmentation de la température de 4°C d’ici 2060, augmentation bien trop élevée pour que l’homme puisse s’adapter à son environnement en conservant une sens raisonnable de la civilisation ((Anderson and A. Bows, ‘Reframing the Climate Change Challenge in Light of Post-2000 Emission Trends’, PTRSA 366 (2008), 3863–82; P. Sheehan, ‘ e New Global Growth Path: Implications for Climate Change Analysis and Policy’, CC 91 (2008), 211–31; K. Anderson and A. Bows, ‘Beyond “Dangerous” Climate Change: Emission Scenarios for a New World’, PTRSA 369 (2011), 20–44.)). Le phénomène nous échappe complètement. Nous pouvons légitimement parler d’explosion post-2000 des émissions. Une théorie du capital fossile doit bien avoir quelque chose à dire à ce sujet.

Deux faits élémentaires frappent l’esprit. Premièrement, l’explosion est centrée autour d’un seul pays : la République populaire de Chine. Entre 2000 et 2006, on l’estime à 55 % de la croissance globale des émissions de CO2, en 2007, le chiffre grimpe à deux tiers. Dès 2004, la Chine est le premier extracteur d’énergies fossiles et elle en devient le principal émetteur mondial deux années plus tard, dépassant ainsi les États-Unis ((Gregg, R. Andres and G. Marland, ‘China: Emissions Pattern of the World Leader in CO2 Emissions from Fossil Fuel Consumption and Cement Production’, GRL 35 (2008); M. Levine and N. Aden, ‘Global Carbon Emissions in the Coming Decades: e Case of China’, Annual Review of Environment and Resources 33 (2008), 21.)). Deuxièmement, cette explosion semble corrélée à la mondialisation. Entre le début des années 1980 et 2008, les échanges internationaux ont augmenté en moyenne de 8 % par an, soit bien plus que la croissance de la production. Mais la véritable nouveauté réside dans le boom des IDE (investissements directs à l’étranger). Depuis 1980, les flux d’IDE ont augmenté plus vite que les échanges frontaliers, ils ont quintuplé entre 1990 et 2009, atteignant un pic historique, avant de s’effondrer avec la crise financière (puis reprendre leur rythme ensuite). Cette tendance est également polarisée autour de la Chine qui est la principale destination des IDE. En 2008, ils représentaient quasiment le double des IDE entrant en Russie et en Inde réunies ; deux années plus tard, la Chine dépasse l’Allemagne comme premier exportateur de produits manufacturés ((Sauvant et al., ‘Preface’, in K. Sauvant, L. Sachs, K. Davies and R. Zandvliet (eds.), FDI Perspectives: Issues in International Investment, Vale Columbia Center on International Investment, 2011, xix; TE, ‘Fear of the Dragon’, 9 January 2010.)). Outre ces chiffres bien connus, que s’est-il passé ? Quelle alchimie entre Chine et mondialisation a produit cette explosion des émissions de CO2, dont la tendance à allumer tout un tas de fusibles sur la terre semble aujourd’hui irréversible ?

Une explosion des émissions pour l’exportation

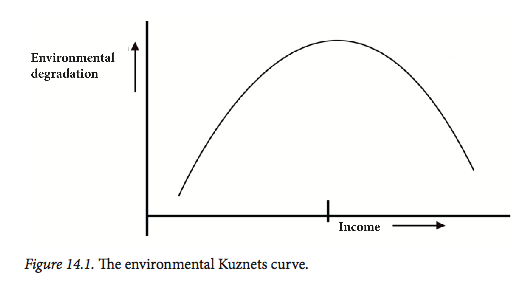

L’idée fondamentale de l’idéologie bourgeoise connue sous le nom d’éco-modernisme est que l’augmentation des richesses constitue un remède aux catastrophes écologiques : si seulement les gens étaient suffisamment modernes, high-tech et sophistiqués, le monde ne serait pas aussi pollué. Plus précisément, les pays suivent les courbes environnementales de Kuznets (EKC). Les plus pauvres et sous-développés laissent peu de traces sur l’environnement, mais lorsque leurs revenus commencent à augmenter, leur impact environnemental évolue simultanément. Ce phénomène s’alimente jusqu’à ce que les pays enrichis atteignent un stade, un palier à partir duquel l’augmentation des richesses réduit la dégradation de l’environnement, le ramenant même à son point de départ.

Allant de l’agriculture neutre aux services propres en passant par l’industrie sale, l’économie la plus avancée est celle d’une population suffisamment prospère pour se préoccuper de l’environnement au moyen de technologies efficaces et d’institutions responsables : cette histoire économique est nécessaire pour vivre paisiblement sur terre. Certains pays pensent emprunter cette voie royale. La meilleure manière d’y parvenir serait la mondialisation. Ainsi se manifeste depuis les années 1990 un argument-force puisque l’idée des EKC émerge à l’occasion du débat sur l’ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain) dont l’économiste Wilfred Beckerman résume ainsi le contenu politique : « Il y a une preuve évidente que, bien que la croissance économique mène souvent à une détérioration de l’environnement dans les premières étapes du processus, la seule manière d’accéder à un environnement décent est de devenir riche ((Beckerman, ‘Economic Growth and the Environment: Whose Growth? Whose Environment?’, World Development 20 (1992), 482. Emphasis added. e literature on the EKC is enormous. For some key references and a fuller discussion, see A. Malm, ‘China as Chimney of the World: the Fossil Capital Hypothesis’, Organization & Environment 25 (2012), 146–77.)) ».

Jusqu’à aujourd’hui, des décennies de recherches ont fourni de maigres preuves empiriques à l’existence de telles courbes. Pour le dioxyde de carbone, une variable semble suivre cette tendance : l’intensité de la pollution ou le montant du CO2 libéré par unité de production. Mais ce sont les émissions totales qui comptent le plus pour le climat. Cette unité de mesure n’atteste pas une telle courbe allant de haut en bas mais témoigne plutôt d’une hausse séculaire des revenus ((L. Raymond, ‘Economic Growth or Environmental Policy? Reconsidering the Environmental Kuznets Curve’, Journal of Public Policy 24 (2004), 327–48; D. Romero-Ávilá, ‘Questioning the Empirical Basis of the Environmental Kuznets Curve for CO2: New Evidence from a Panel Stationary Test Robust to Multiple Breaks and Cross-Dependence’, EE 64 (2008), 559–74; A. Kearsly and M. Riddel, ‘A Further Inquiry into the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve’, EE 69 (2010), 905–19; J. Lipford and B. Yandle, ‘Environmental Kuznets Curves, Carbon Emissions, and Public Choice’, Environment and Development Economics 15 (2010), 417–38.)). De plus, la courbe environnementale de Kuznets peut être critiquée pour sa négligence du caractère globalisé de l’économie mondiale. L’empreinte carbone d’un directeur artistique – aussi intelligent, technophile et insouciant qu’il soit – ne se mesure pas à partir de ce qu’il produit mais de ce qu’il consomme, dont la plus grande partie est importée de pays étrangers faisant encore le « sale boulot » manufacturier. Rien ne semble indiquer que les plus riches, à la toute fin de l’axe du revenu, cessent d’acheter des ordinateurs, smartphones, chaussures, jeans, voitures et vols long-courriers pour se tourner vers l’ascèse et la réclusion. Bien au contraire, le fardeau écologique de leur existence croît sans cesse. Seulement, il est déchargé sur des producteurs étrangers ((Voir Malm, « China ».)). Le MacBook Air est aussi léger que la pensée de ses consommateurs.

Concernant le CO2, la majeure partie des émissions sont associées à une marchandise issue du processus de production plutôt que de la consommation finale. Si un Suédois n’émet pas de CO2 en portant un T-Shirt produit au Bangladesh, ce CO2 a déjà été émis dans l’usine où le T-Shirt fut produit, ainsi que dans la centrale prodiguant de l’électricité aux bâtisseurs et aux constructeurs de machines, auxquels on peut d’ailleurs ajouter tous ceux qui participent à la chaîne de ravitaillement, formant ainsi une séquence d’émissions qui s’incarne finalement dans la marchandise. Aujourd’hui, les volumes de CO2 imputables à l’importation s’étendent bien au-delà des frontières nationales. Les dernières tendances consistent effectivement en une augmentation de l’émission de CO2, déversée dans la production de marchandises consommées à l’étranger : en 1990, elles représentaient 20% des émissions totales tandis qu’en 2008 cette part atteignait les 26% ((Peters and E. Hertwich, ‘Post-Kyoto Greenhouse Gas Inventories: Production Versus Consumption’, CC 86 (2008), 51–66; E. Hertwich and G. Peters, ‘Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis’, Environmental Science & Technology 43 (2009), 6414–20; K. Caldeira and S. Davis, ‘Accounting for Carbon Dioxide Emissions: A Matter of Time’, PNAS 108 (2011), 8533–4; S. Davis, G. Peters and K. Caldeira, ‘ e Supply Chain of CO2 Emissions’, PNAS 108 (2011), 18554–9; G. Peters, J. Minx, C. Weber and O. Edenhofer, ‘Growth in Emission Transfers via International Trade from 1990 to 2008’, PNAS 108 (2011), 8903–8.)). Les statistiques officielles, à partir desquelles les négociations sur le climat sont conduites, localisent toujours les émissions sur le territoire national, là où la fumée sort de la terre. Mais faut-il rendre le Bangladesh responsable du CO2 relâché pour la production d’un T-Shirt porté par un Suédois ? Rattrapé par la croissance des « émissions incorporées au commerce » (EET –Emissions embodied in Trade), un chœur croissant de chercheurs, militants et politiciens de certains pays préconisent une réallocation de la responsabilité, un changement de perspective non plus fondée sur la production mais sur la consommation, qui devrait fournir une vision plus réaliste de « comment et pourquoi les actions humaines affectent les émissions de CO2 ». Pour le dire franchement : ne laissons pas les pays riches de l’Ouest s’en sortir à si bon prix.

Encore une fois, la Chine est au cœur des phénomènes de bourses de carbone et de leurs dénonciations. Sur la période 1990-2008, 75 % de la croissance des émissions importées des pays développés (avec des obligations issues du protocole de Kyoto) émanent de la République Populaire de Chine. Lors son entrée dans l’OMC (organisation mondiale du commerce) en 2001, la Chine démantèle les dernières barrières à l’investissement, abolit les restrictions des propriétés étrangères, réduit les exigences de coopération locale et, de façon générale, tient ses portes grandes ouvertes. Survient alors une réelle explosion. Alors qu’un tiers de l’augmentation du CO2 chinois entre 1990 et 2002 pouvait être directement attribué à l’exportation, la part augmente de moitié dans les trois années suivantes. Plus encore, selon une estimation, près de 48 % des émissions totales du pays entre 2002 et 2008 furent générées par la sphère des exportations ((J. Pan, J. Phillips and Y. Chen, ‘China’s Balance of Emissions Embodied in Trade: Approaches to Measurement and Allocating International Responsibility’, Oxford Review of Economic Policy 24 (2008), 354–76; C. Weber, G. Peters, D. Guan and K. Hubacek, ‘ e Contribution of Chinese Exports to Climate Change’, EP 36 (2008), 3572–77; M. Xu, R. Li, J. Crittenden and Y. Chen, ‘CO2 Emissions Embodied in China’s Exports from 2002 to 2008: A Structural Decomposition Analysis’, EP 39 (2011), 7383; Le Quéré, ‘Trends’ et al.; Peters et al., ‘Growth’.)). C’est l’origine profonde de la colonne de fumée chinoise. D’autres facteurs étaient comparativement moins déterminants. Pour les années 2002-2005, la croissance de la population et le changement du mode de vie contribuent respectivement à 2 % et 1 % de la croissance des émissions, 7 % pour les dépenses publiques et la consommation des ménages. En contraste, 50 % de la production était liée à l’exportation ((D. Guan, G. Peters, C. Weber and K. Hubacek, ‘Journey to World Top Emitter: An Analysis of the Driving Forces of China’s Recent CO2 Emissions Surge’, GRL 36 (2009).)). En ce début de XXIe siècle, aucun secteur de l’économie chinoise n’est aussi dynamique, et ses effets indirects sur les infrastructures et la consommation ne sont même pas encore pris en compte sérieusement.

La majeure partie des marchandises chinoises sont destinées aux pays développés. En termes d’émissions, tandis que la Chine est le premier exportateur, les États-Unis demeurent le premier importateur. La superpuissance avale des volumes toujours plus grands : les importations nettes ont augmentées de 250 % entre 1997 à 2007. Pour l’Union Européenne, le même chiffre s’évalue à 154% ((R. Andrew, S. Davis and G. Peters, ‘Climate Policy and Dependence on Traded Carbon’, ERL 8 (2013), 4.)). Certains pays d’Europe de l’Ouest aiment à penser qu’ils ont atteint le sommet de la courbe de Kuznets et entrent dans la phase descendante. Cette représentation faussée de soi tient à la tromperie consistant à étudier les émissions de la production nationale, alors même que les importations ne cessent d’augmenter. Dans la terminologie des débats issus du protocole de Kyoto, un tel déplacement des émissions est connu sous le nom de « fuite carbone ». Au début des négociations climatiques, l’on craignait que si certains pays – ceux de l’annexe B – se voyaient contraints par des réductions mandataires, les émissions seraient simplement délocalisées. Un producteur automobile cherchant à produire une dose illimitée de CO2 n’aurait ainsi qu’à déménager vers un pays sans contraintes. De même, un pays pourrait favoriser l’importation plutôt que la production pour réduire ses émissions.

Mais aucune « fuite carbone » de ce type n’eut lieu. On n’a observé ni transfert massif depuis les pays développés ni coupes draconiennes des émissions car aucune de ces coupes n’a été véritablement légiférée. Il nous faut donc distinguer « fuite carbone forte » et « fuite de carbone faible ». La plupart des fuites carbones considérées consistent en un départ – jusqu’alors hypothétique – des activités productrices, causé par des politiques climatiques strictes. La version faible tient au départ de ces activités pour d’autres raisons non spécifiées. Ici, les grandes recherches EET nous retiennent cependant. Une équipe de scientifiques remarque que « les transferts d’émissions observés sont le fruit de politiques préexistantes et de facteurs socio-économiques qui ne sont pas liés aux politiques climatiques elles-mêmes ». Les chercheurs s’arrêtent cependant avant de se demander : alors quelles sont ces causes ((Peters et al., ‘Growth’, 8907.))? Si les producteurs automobiles ne délocalisent pas leurs usines en Chine pour éviter les restrictions climatiques, pourquoi le font-ils ? Malgré tous leurs mérites, les recherches sur les EET n’ont pas été en mesure d’identifier les moteurs de tels phénomènes ; dès lors que l’on cherche à expliquer « pourquoi et comment les actions humaines affectent les émissions de CO2 ((G. Peters, G. Marland, E. Hertwich et al., ‘Trade, Transport, and Sinks Extend the Carbon Dioxide Responsibility of Countries’, CC 97 (2009), 380. Emphases in original.))», le scientifique limite son champ d’investigation.

Dans ce cadre, il y a un autre problème qui n’est pas sans rapports. Nier les courbes environnementales de Kuznets conduit à abandonner l’attention portée au processus productif pour placer la focale sur la consommation. Ainsi, nous pourrions lire la proportion des émissions issues des exportations comme « grandes et significatives, justifiant la position de la Chine sur le marché international comme usine du monde. Les consommateurs de biens manufacturés chinois devraient dès lors partager la responsabilité ((Y. Yunfeng and Y. Laike, ‘China’s Foreign Trade and Climate Change: A Case Study of CO2 Emissions’, EP 38 (2010), 356. Emphasis added.))». Maintenant, étudions de plus près cette assertion. La Chine est une usine-monde, émettant beaucoup de CO2. Ceux qui en consomment les biens devraient donc assumer la responsabilité pour elle. N’y a-t-il pas un objet manquant dans ce schéma ? L’approche fondée sur la consommation donne une image des consommateurs de l’Ouest comme souverains absolus, envoyant des caisses de CO2 aux quatre coins du monde, bravant les calottes glaciaires et préférant les produits chinois bon marché plutôt que leurs marchandises hors de prix ; les propriétaires des moyens de productions restant neutres, passifs, à l’abri des regards.

Lorsque la consommation est analysée comme une activité occidentale générique, l’argument est potentiellement erroné. Étudiant les émissions issues des échanges sino-américains, un groupe de chercheurs conclut que « les travailleurs produisant des biens manufacturés dans les pays développés profitent d’un style de vie généreux comparé à leurs homologues des pays en développement, un mode de vie connaissant le plus souvent un impact environnemental fort ». Les émissions chinoises sont « dominées par la production de marchandises consommées par le travailleurs étatsuniens ((Xu, ‘Emissions’, 567.))». Représentant la majorité des consommateurs étatsuniens, les travailleurs devraient en assumer la responsabilité. Cette idée est implicitement présente dans de nombreuses recherches : le poids du CO2 chinois est porté par les épaules de l’occidental ordinaire. Avec une analyse aussi fantaisiste que le mouvement de la courbe de Kuznets, aucune différenciation n’est faite entre les consommateurs riches et les autres. Il est certes indéniable que les travailleurs des économies avancées profitent des marchandises chinoises bon marché achetées chez Walmart, Tesco ou Ikea. Mais les blâmer n’est guère convaincant scientifiquement lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi les émissions furent délocalisées en Chine. Les travailleurs américains et occidentaux n’ont jamais pris la décision de sous-traiter la production. De fait, ce sont même les seuls à avoir tenté de s’opposer à ces délocalisations. Ni les courbes de Kuznets ni leurs négations des critères ne rendent intelligible le lien entre émissions et mondialisation tel qu’il s’est matérialisé en Chine. Une négation de la négation serait plus effective.

LE CAPITAL FOSSILE MONDIALISÉ

La théorie du capital fossile doit nous rappeler une hypothèse structurante. Le stock est le levier général de la production de plus-value. Sur ce fondement, nous pouvons proposer une loi pour l’ère de la production mondialisée. Le capital mobile délocalise dans le monde entier les usines vers des lieux où la puissance de travail est bon marché et disciplinée – où le taux de plus-value promise est le plus fort – à travers de nouveaux cycles de consommation massive d’énergie fossile. La transition est dès lors un souvenir distant, il n’est plus question que de poursuivre la spirale.

Que désignons-nous par « capital mondial mobile » ? Nous entendons d’abord par là le capital industriel libre de s’investir par-delà les frontières nationales et de transporter des technologies de productions vers de nouveaux endroits. Le capital provenant des pays développés est mondialement mobile dès lors qu’il permet de construire des usines ou d’acheter des entreprises dans des pays d’accueil (en développement), et s’il permet d’amener des machines, de l’expertise technique, du management ou d’autres atouts. Le développement de l’économie mondialisée depuis les années 1970, atteste la réalisation progressive de ces conditions. Elles impliquent que le capital puisse transcender les frontières avec des niveaux de productivité quasi-constants – ou, vu différemment, la productivité des corporations transnationales est un actif spécifique à l’entreprise, quelque chose qui s’appartient et qui peut être inséré dans le pays d’accueil indépendamment du niveau moyen de productivité atteint sur place ((G. Ádám, ‘Multinational Corporations and Worldwide Sourcing’, in H. Radice (ed.), International Firms and Modern Imperialism, Harmondsworth, 1975; M. Larudee and T. Koechlin, ‘Wages, Productivity, and Foreign Direct Investment Flows’, Journal of Economic Issues 33 (1999), 419–26; M. Larudee and T. Koechlin, ‘Low-wage Labor and the Geography of Production: A Quali ed Defense of the “Pauper Labor Argument”’, Review of Radical Political Economics 40 (2008), 228–36.)). Mais cela tient seulement – et comme nous le verrons la distinction est cruciale – aux technologies de production immédiate, pas aux infrastructures.

Dans la quête du plus grand profit, le capital erre sur terre plus librement que jamais auparavant. Le travail, de l’autre côté, reste relativement localisé. Dans la mesure où il est lié aux humains, avec leurs propres voisinages, dialectes, mémoires, familles, habitudes, amis, bars, partis politiques etc., le produit du travail salarié ne peut devenir aussi mobile que le capital (même s’il n’y avait pas de douane et de murs empêchant la migration). Le temps passant – et le développement capitaliste se maintenant dans l’histoire – les travailleurs développent des caractéristiques distinctives selon leurs lieux d’habitations. Dans une localité, ils construisent de forts syndicats leur permettant d’augmenter les salaires, tandis que les autres restent très peu organisés ; certains sont hautement éduqués, tandis que d’autres ne jouissent que d’une éducation rudimentaire ; certains sont taillés pour militer tandis que d’autres sont sous le coup de prédicateurs de patience. Salaires, compétences, discipline et autres propriétés des travailleurs donnent jour à de robustes inégalités. Il n’y pas de stabilité dans la géographie des relations de classe. Il suit pour Storper et Walker que la « mobilité n’est pas un luxe pour le capital, mais une nécessité ». Parce que la classe ouvrière « n’est pas aussi plastique, ou moins mobile géographiquement que le capital, les forces du travail doivent être recherchées, parfois combattues et, à l’occasion, abandonnées par l’industrie dans ses processus incessants d’évolution et restructuration ((M. Storper and R. Walker, ‘The theory of Labour and the theory of Location’, International Journal of Urban and Regional Research 7 (1983), 34.))». De ce point de vue, la production d’un espace abstrait est un moyen de rester en avance sur les relations de classe, de renforcer la liberté de s’enfuir, de s’approcher ou de contrer les travailleurs depuis un bord extérieur de la circulation.

Lorsque le capital a sécurisé sa liberté de rôder dans le monde entier avec une productivité transférable, il choisit entre différents pays d’accueils potentiels sur la base de leurs atouts spécifiques. La main d’œuvre est une dotation spécifique à chaque pays: bien que le capital bouge partout, il attache un intérêt considérable aux caractéristiques nationales de l’offre de travail. Il cherchera un travailleur bon marché et des espaces où l’on trouvera facilement ces travailleurs. Une combinaison favorable de ces facteurs soutiendra un fort taux de plus-value etc… Inversement, si les travailleurs deviennent plus chers et rebelles, les multinationales (ou TNC pour Transnational Corporations) quitteront un tel endroit. L’indicateur le plus simple de forts taux de plus-value est le faible coût du travail, grossièrement traduisible par les faibles revenus des travailleurs. La production industrielle tend donc à se déplacer d’une nation à l’autre en fonction de l’évolution des salaires moyens ((i.e., including both actual relocation (factory X being removed from country A to B) and more rapid expansion (company Y expanding production more rapidly in country B than in A).)).

Cependant, les choses sont évidemment plus complexes. Les caractéristiques de la force de travail sont un déterminant indépendant du flux des IDE, mais loin d’être le seul. Une TNC pourrait, par exemple, vouloir se positionner au centre du marché, se rapprocher au maximum des consommateurs afin de mieux adapter les produits à leurs goûts, gonfler la valeur d’une marque ou dépasser les concurrents d’une manière ou d’une autre: ici ce sont les consommateurs du pays, et non pas les travailleurs, qui attirent les investissements. Mais si les TNC exportent leurs produits depuis les pays d’accueil, nous avons des raisons de suspecter que ce sont les travailleurs – et non pas les consommateurs – qui les ont attirés. La main d’oeuvre pourrait également figurer au sein une stratégie orientée par le marché – un pays offrant à la fois des riches consommateurs et des travailleurs bon marché est un choix particulièrement judicieux pour la production in situ – et les filiales étrangères pourraient bien s’occuper simultanément du local et des débouchés extérieurs, mais, en tant que règle générale, les investissements consacrés à la production pour l’exportation sont plus fortement déterminés par les caractéristiques de la force de travail ((United Nations Conference on Trade and Development [herea er UNCTAD], World Investment Report 1994: Transnational Corporations, Employment and the Workplace, New York/Geneva, 1994, 253; UNCTAD World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness, New York/Geneva, 2002, 152–3.)).

Dans l’espace abstrait de l’économie mondialisée, les clients peuvent être servis depuis pratiquement n’importe où et les sites de productions peuvent être dissociés des sites de consommation. Le capital peut choisir entre différentes plateformes d’exportations et l’énergie fossile constitue le levier par lequel il atteint et exploite la main d’oeuvre. Plus précisément, il y a trois moments au cours desquels la mobilité renforcée attire du stock. Une condition nécessaire pour que la force de travail soit bon marché est la présence d’une armée de réserve : le plein emploi dilue toutes les autres qualités. À partir de l’exemple de l’Angleterre, nous pouvons conjecturer que la meilleure place pour trouver une armée de réserve suffisamment importante est une économie prise dans les affres de la transition entre société agraire et industrielle. Une toute nouvelle population travailleuse sera libérée pour les marchés, car les anciens fermiers quittent leurs villages en masse et s’agrègent dans les villes. Mais un pays expérimentant ce passage, selon toutes probabilités, rencontre également une transition vers l’économie fossile. Dans la mesure où les dépenses en capital affluent dans ce processus, l’économie fossile s’étend de façon ordinaire vers des lieux où elle n’existait pas avant : une expansion de l’économie fossile accompagne la relocalisation de la production. Le CO2 sort désormais des cheminées d’usines étrangères – peut être depuis des alentours jusqu’alors ruraux, voire vierges – et de façon plus décisive, l’arrivée de capitaux étrangers favorise un élargissement des infrastructures du pays d’accueil.

Aucun capital ne peut s’implanter s’il doit préalablement bâtir toutes les infrastructures à partir de rien. Après tout, la présence physique de travailleurs expropriés n’est jamais une condition suffisante pour attirer des investissements. La présence d’une infrastructure rudimentaire préalablement à l’arrivée du capital est une condition nécessaire avec tout d’abord, des centrales et des réseaux électriques capables de délivrer de l’énergie. Les exploités bon marché et disciplinés travaillant dans l’obscurité et subissant des arrêts et des pannes constantes ne seront pas d’une grande valeur. Les multinationales doivent être en mesure de s’appuyer sur un substrat énergétique maintenu par l’appareil d’État du pays d’accueil et compter sur ses capacités pour absorber le plus de flux entrant de capitaux ((J. Kentor and P. Grimes, ‘Foreign Investment Dependence and the Environment: A Global Perspective’, in A. Jorgenson and E. Kick (eds.), Globalization and the Environment, Leiden, 2006, 67; S. Urata et al., ‘Introduction’, in S. Urata, C. Yue and F. Kimura (eds.), Multinationals and Economic Growth in East Asia: Foreign Direct Investment, Corporate Strategies and National Economic Development, Abingdon, 2006, 10; S. Urata, ‘FDI Flows, their Determinants, and Economic Impacts in East Asia’, in Urata et al., Multinationals, 46–7; A. Khadaroo and B. Seetanah, ‘Transport Infrastructure and Foreign Direct Investment’, Journal of International Development 22 (2010), 103–23.)). Inversement, un élément clé pour tout État voulant attirer des IDE – le sacré graal du développement dans une économie mondialisée – est la construction d’infrastructures, desquelles on devrait espérer un retour sur investissement positif : les centrales et réseaux électriques opérationnels, les mines et fils électriques sont les prérequis de l’investissement des TNC. Leur arrivée encouragera plus d’élargissements, qui rétrospectivement attirera plus de multinationales, etc. Nous pouvons définir cette dynamique comme l’effet d’expansion.

Le deuxième moment est celui de l’intensité des émissions. En général – et c’est le prix de consolation des courbes de Kuznets – les pays riches ont une intensité carbone plus pauvre que les autres : plus de CO2 est émis dans la production d’un T-Shirt au Bangladesh que le même T-Shirt produit en Suède. Entre le début des années 1970 et 1980, une courbe s’est dégagée dans les pays développés, leur ascension continue vers une aisance toujours plus grande correspond corrélativement à une baisse de l’intensité carbone – c’est-à-dire, un déclin des émissions de CO2 par unité de production (il ne s’agit pas ici du montant total des émissions) ((G. Phylipsen, K. Blok and E. Worrell, ‘International Comparisons of Energy E ciency: Methodologies for the Manufacturing Industry’, Energy Policy 25 (1997), 715–25; J. Roberts and P. Grimes, ‘Carbon Intensity and Economic Development 1962–91: A Brief Exploration of the Environmental Kuznets Curve’, World Development 25 (1997), 192–4; A. Richmond and R. Kaufmann, ‘Is ere a Turning Point in the Relationship between Income and Energy Use and/or Carbon Emissions?’, EE 56 (2006), 176–89; J. Roberts, P. Grimes and J. Manale, ‘Social Roots of Global Environmental Change: A World-Systems Analysis of Carbon Dioxide Emissions’, in Jorgenson and Kick, Globalization, 91–9; Roberts and Parks, Climate, 158–63, 174, 182–3.))

. À la fin de la journée, un tel progrès est de peu d’importance mais considérons un capitaliste qui s’apprête à réinvestir son profit en étendant l’échelle de la production. Supposons qu’il puisse choisir entre deux pays pour investir : son pays natal ou un potentiel pays en développement. Supposons, ensuite, que l’intensité carbone de la production soit deux fois supérieure dans le second. Nous pouvons facilement voir, dès lors, que s’il parie sur celui-ci, les émissions totales de CO2 seront deux fois plus fortes que s’il restait chez lui : la distance sera compensée par un saut de l’intensité carbone. Prolongeons temporairement l’hypothèse. Imaginons que l’intensité carbone décline simultanément et également dans les deux pays, avec un écart inchangé entre les deux. Même dans ce cas, un mouvement du pays développé vers le pays en développement pousserait l’intensité de la production relative à stagner. Dans ces cas, la logique expansionniste de l’accumulation du capital ne ferait pas seulement décliner l’intensité carbone, comme dans le paradoxe de Jevons ((Le paradoxe de Jevons énonce que le progrès technique améliore l’usage de la ressource consommée. Mais plutôt que de signifier une baisse de la consommation d’énergie on observe, dans ces cas, une augmentation corrélative.)), mais se réaliserait à travers une augmentation concomitante de l’intensité carbone – et inutile de dire que ce serait encore pire pour la concentration de CO2 dans l’atmosphère.

Il y a des raisons intuitivement séduisantes qui expliquent pourquoi l’intensité carbone devrait être moins forte dans les pays à haut-revenus que dans ceux à petit-revenus. Les premiers possèdent probablement la technologie la plus avancée et efficiente possible pour la production d’électricité et le transport. Soutenus par des gouvernements riches, en se fondant sur des salaires élevés pour les recettes fiscales, leurs infrastructures généreront de faibles montants de CO2 par unité d’électricité fournie ou par produit manufacturier délivré. Dans les pays en développement, les infrastructures seront en effet moins sophistiquées. Les centrales utiliseront un équipement optimal et le pétrole disponible le moins cher. La ruée vers la dépense d’infrastructure pour suivre le rythme du développement devrait inciter les gouvernements à répondre à d’autres objectifs que le seul problème du coût. En effet, les IDE naviguant vers l’intérieur devraient les pousser à s’embarquer dans un programme de rattrapage pour augmenter leurs capacités à produire de l’électricité, avec n’importe quel équipement maîtrisé et le mélange de carburant le moins cher ((Kentor and Grimes, ‘Foreign’, 67–8; Roberts et al., ‘Social’, 85–7.)). Pendant que les multinationales portent avec elles les technologies spécifiques de leurs usines de productions, ils n’ont ni le choix, ni d’autre intérêt, que d’utiliser les infrastructures qu’on leur offre : ici, ils prendront ce qu’ils trouveront. C’est ici qu’émerge une courbe environnementale de Kuznets inversée.

Si nous insérons dans ces courbes la prémisse du capital mobile mondiale – augmentant largement leur réalisme – nous sommes amenés à faire l’hypothèse suivante : lorsqu’un certain niveau des revenus est atteint, le capital revient vers les pays proches du pic de l’intensité carbone. Il ne partira pas vers les pays les plus pauvres, puisque leurs infrastructures ne seront pas adaptées. Les flux de capital ne resteront pas non plus dans les pays plus riches, économes en carbone, puisque les taux de plus-value seront faibles. Au contraire, ils manœuvreront autour du sommet de la courbe, augmentant l’intensité carbone par la délocalisation. Si de hauts revenus et une intensité carbone faible forment un ensemble singulier, comme il semble que ce soit le cas, et si de faibles revenus et une haute intensité carbone en sont le reflet, alors une augmentation des revenus – équivalent à une augmentation des salaires – devrait, compte tenu du fait que le capital est mobile, causer un mouvement dans la production industrielle vers des pays aux intensités carbone plus fortes – non pas parce que le capital désire une telle intensité pour son propre bien, mais parce qu’il est pris dans le marché lorsqu’il sonde le globe à la recherche d’une plus-value maximum. Nous pouvons nommer ce moment l’effet intensité.

Troisièmement, l’infrastructure énergétique est, encore une fois, une condition insuffisante pour assurer la promesse de travailleurs peu coûteux et dociles. Si elles sont éloignés des principales artères de transports, les marchandises n’atteindront pas facilement le très désirable marché mondial, voire pas du tout, rendant la force de travail, malgré une offre pécuniaire intéressante, inutile. Sont nécessaires les rails, les autoroutes, les containers, les entrepôts, les ports mais également les aéroports afin de convoyer des matières premières, des composants, des biens manufacturés, etc. Dans la mesure où les systèmes de transport moderne sont presque complètement reliés au pétrole, la production mondialisée se traduit par de plus grandes émissions de CO2. Plus le circuit sera fragmenté et intégré, plus les chaînes d’approvisionnements seront étendues et dispersées, et plus on brûlera de pétrole sur les routes, la mer et les airs. Comme dans le cas de l’effet d’expansion, les multinationales seront récalcitrantes lorsqu’il faudra construire les infrastructures de transport nécessaires. Elles délègueront ces tâches à l’État. Inutile de le dire, mais cet impératif sera particulièrement irrésistible lorsque les entreprises exporteront des marchandises depuis le pays d’accueil ((P. Grimes and J. Kentor, ‘Exporting the Greenhouse: Foreign Capital Penetration and CO2 Emissions 1980-1996’, Journal of World-Systems Research 9 (2003), 265, 270; S. Bunker and P. Ciccantell, Globalization and the Race for Resources, Baltimore, 2005; F. Curtis, ‘Peak Globalization: Climate Change, Oil Depletion and Global Trade’, EE 69 (2009), 428.)). Ce troisième moment peut donc être désigné comme l’effet d’intégration.

Si nous combinons les trois moments – expansion, intensité, intégration – nous arrivons à une vision plus précise de notre hypothèse. C’est à partir de ces dynamiques que le capital mobile mondialisé va courir après la consommation d’énergie fossile pour sa course perpétuelle à la maximisation de la plus-value. Les courbes environnementales de Kuznets, à l’inverse, pourraient faire figure de métaphore générale : dans la mesure où les conditions pour l’accès à une main d’œuvre bon marché et disciplinée tendent à être liées à l’expansion des affaires routinières ; comparativement avec une forte intensité carbone et de meilleurs transports, le capital visera un sommet de dégradation. Bien qu’elle ne couvre pas la croissance de toutes les émissions, nous avons là une clé d’explication pour leur explosion.

La cheminée de l’atelier

L’échange n’est plus le moteur principal de la mondialisation. En 2011, le Vale Columbia Center, une institution de recherche pionnière spécialisée dans les IDE, déclarait que « les investissements internationaux sont aujourd’hui deux fois plus importants que les échanges de biens et les services transfrontaliers ((Sauvant et al., ‘Preface’, xix.))». C’est alors que survint la crise financière, les « marchés émergents » avaient finalement dépassé les pays développés en tant que récepteurs d’IDE et parmi eux, la Chine était loin en tête. D’où venait ce capital ? La circulation de l’argent des IDE passait par Hong Kong et d’autres paradis fiscaux – notamment les îles Cayman et les Îles Vierges Britanniques – avant d’arriver sur le sol chinois. Il est bien difficile d’en définir l’origine, mais on observe une tendance depuis son entrée dans l’organisation mondiale du commerce : alors que ses voisins asiatiques réceptionnaient la majeure partie des IDE dans les années 1990, les flux venant des États-Unis et l’Union Européenne se sont redirigés par la suite. La Chine devint le foyer des usines délocalisées du monde entier ; dans les années 2001-2004, les États-Unis étaient le principal pays d’immigration pour l’industrie, suivie par l’UE, le Japon, Taiwan, les Philippines, le Canada, Singapore et le Mexique ((K. Bronfenbrenner and S. Luce, ‘ e Changing Nature of Corporate Global Restructuring: e Impact of Production Shi s on Jobs in the US, China, and Around the Globe’, research paper, e US–China Economic and Security Review Commission, 2004. See further e.g. K. Davies, Inward FDI in China and Its Policy Context, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, 2010.)). Les 11 premiers mois de l’année 2010 – lorsque les paradis fiscaux ressentirent largement les effets de la crise financière – le ministère du commerce chinois donnait la liste suivante des 10 principales sources d’IDE : Hong Kong, Taiwan, Singapore, Japon, États-Unis, Corée du Sud, Royaume-Uni, France, Hollande et Allemagne. Le capital industriel s’installant sur le sol Chinois avait une propension à l’exportation très élevée. Pendant les années 1998-2005, 19% des usines domestiques se consacraient à l’exportation, contre 63 % d’usines de filiales étrangères ((Ministry of Commerce, Investment Promotion Agency, ‘News Release of National Assimilation of FDI From January to November 2010’, fdi.gov.cn, accessed 14 December 2010; J. Lu, Y. Lu and Z. Tao, ‘Exporting Behavior of Foreign A liates: eory and Evidence’, Journal of International Economics 81 (2010), 198.)).

Le secret derrière cette poussée de la finance étrangère, de la production orientée vers l’exportation, n’a jamais été bien gardé. En octobre 2004, The Economist affirmait que l’ascension de la République Populaire de Chine était protégée par ses provisions quasiment illimitées en main d’œuvre bon marché. Selon certaines estimations, il y a près de 200.000.000 de travailleurs sous-employés dans les régions rurales qui peuvent intégrer l’industrie. Ce surplus de travailleurs pourrait ne pas être absorbé avant vingt ans, concourant ainsi à maintenir de bas salaires pour les travailleurs non-qualifiés ((UNIDO data in J. Ceglowski and C. Golub, ‘Just How Low are China’s Labour Costs?’, e World Economy 30 (2007), 610.)). Le graphique 14.3 montre la différence des salaires des usines chinoises avec certains autres pays en 2002.

Comme on l’imaginait, les salaires relatifs n’ont pratiquement pas augmenté pendant la première décennie du siècle, le prix de la main d’œuvre reste bien plus bas que celui des pays développés : en 2008, le coût de la rémunération horaire du travail en Chine représentait 5 % de celui du Japon, 4 % de celui des États-Unis et 3 % de l’Union Européenne ((Ibid., 597–617; E. Lett and J. Banister, ‘China’s Manufacturing Employment and Compensation Costs: 2002–06’, Monthly Labor Review (April 2009), 30–8. D. Yang, V. Chen and R. Monarch, ‘Rising Wages: Has China Lost its Global Labor Advantage?’, Paci c Economic Review 15 (2010), 482– 504; gures from J. Banister and G. Cook, ‘China’s Employment and Compensation Costs in Manufacturing through 2008’, Monthly Labor Review (March 2011), 39, 49.)). Voilà un aimant particulièrement puissant. Une enquête de 2006 affirmait que « les travailleurs bon-marché ont longtemps été considérés comme le plus grand atout chinois pour attirer les entreprises internationales et produire des biens en Chine ». Par ailleurs « les travailleurs chinois sont peu rémunérés, mais assidus, motivés à progresser, et bons avec leurs mains ». Selon les termes d’une autre étude, les employeurs du début du 21e siècle sont devenus « habitués à avoir une quantité à peu près illimitée de main d’œuvre bon marché », ayant « une personnalité complaisante et flexible, faisant preuve de bonne volonté pour travailler de longues heures » ((Y. Yongding, ‘ e Experience of FDI Recipients: e Case of China’, in Urata et al., Multinationals, 436–7; Banister and Cook, ‘China’s’, 46, 51.)). Facile à employer, et formée par des habitudes industrieuses.

La force qui pèse sur les travailleurs chinois et leur impose ces caractéristiques était, selon The Economist, l’immensité des stocks de son armée de réserve. Courbé par l’industrialisation accélérée, l’État post-Mao « libère » des centaines de millions de jeunes fermiers de leurs campagnes pour les villes. Mais une partie de la population demeura dans les villages. Les tentatives d’organisations syndicales indépendantes furent étouffées dans l’œuf, la classe ouvrière contenue et livrée aux investisseurs étrangers ((M. Hart-Landsberg and P. Burkett, ‘China and the Dynamics of Transnational Accumulation: Causes and Consequences of Global Restructuring’, HM 14 (2006), 3–43; C. Lee, Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt, Berkeley, 2007; P. Bowles and J. Harriss (eds.), Globalization and Labour in China and India: Impacts and Responses, Basingstoke, 2010; China Labour Bulletin, ‘Swimming Against the Tide: A Short History of Labor Con ict in China and the Government’s Attempts to Control it’, research note, 2010.)). Le miracle de l’exportation chinoise ne serait pas survenu sans cet afflux. Dans les années 1980, les entreprises à capitaux étrangers – c’est-à-dire soit des entreprises co-gérées voire entièrement étrangères et vouées à l’exportation – produisaient 0,1 % des biens exportés depuis la Chine. En 2001, la part représentait 50 % pour la première fois, et tout au long de la décennie, la proportion est restée au-dessus de ce seuil ((R. Tang, A. Metawalli and O. Smith, ‘Foreign Investment: Impact on China’s Economy’, Journal of Corporate Accounting & Finance 21 (2010), 35; cf. J. Whalley and X. Xin, ‘China’s FDI and Non-FDI Economies and the Sustainability of Future High Chinese Growth’, China Economic Review 21 (2010), 125.)).

D’autres études montrent des résultats encore plus forts : les filiales étrangères pourraient bien avoir compté pour plus de 70 % des exportations totales de la Chine en 2005 ((Lu et al., ‘Exporting’, 199.)).

De 1990 à 2008, la production industrielle chinoise a été multipliée par vingt-six ; celle des entreprises à capitaux étrangers par trois cent trente deux. C’est une véritable marche forcée de l’accumulation de capital de la République Populaire de Chine, courant après les hauts profits, éclipsant les entreprises domestiques par leurs procédés techniques et leurs recettes. Sur la base de chiffres similaires aux précédents, The Economist signalait que la croissance de l’exportation « a plus à voir avec des usines étrangères délocalisant leur production en Chine qu’avec des entreprises chinoises concurrençant d’autres producteurs ((TE, ‘Halo’, 2 October 2004. Figures from A. Glyn, Capitalism Unleashed: Finance, Globalization, and Welfare, Oxford, 2006, 87–8; H. McKay and L. Song, ‘China as Global Manufacturing Powerhouse: Strategic Considerations and Structural Adjustment’, China & World Economy 18 (2010), 15; Tang et al., ‘Foreign’, 37.))». Les principaux agents ne sont pas les consommateurs de l’Ouest mais les propriétaires de firmes délocalisant leurs activités. La main d’œuvre pauvre et disciplinée n’était pas, évidemment, l’unique attrait de la Chine, et l’énorme marché domestique a également favorisé les délocalisations. Considérant d’une part le rôle du FIE dans les exportations chinoises, et celui des exportations dans les émissions chinoises d’autre part, nous pouvons conclure que la quête pour la maximisation de la plus-value était effectivement un mécanisme décisif : l’étincelle à l’origine de l’explosion.

Plus concrètement, les trois effets – expansion, intensité, intégration – semblent être en plein essor. Il y eut un pic dans la consommation d’énergie fossile après l’entrée dans l’OMC. La moitié de la croissance massive de la consommation chinoise d’énergie entre 1987 et 2007 eut lieu dans les cinq dernières années, avec l’industrie comme secteur le plus vorace d’entre tous. Cette dernière ayant perdu de l’appétit dans les trois dernières années de la décennie 1990-2000, les volumes concernés connurent un essor sans précédent au tournant du millénaire. Représentant près des 2/3 du total de la consommation d’énergie finale, c’était là une centrale, dans tous les sens du terme. La contribution relative des ménages dans la consommation d’énergie déclinait, la valeur absolue de l’énergie résidentielle restait à niveau entre 1987 et 2008 – malgré une augmentation de la population de 20 % – mais jamais la population n’a encouragé le développement de l’économie fossile. L’agriculture, la construction, le commerce et les services ont réduit l’importance du charbon dans le mélange utilisé pour produire du carburant, de telle manière qu’en 2002, l’industrie a absorbé plus de 90 % de tout le charbon consumé dans la république. Charbon → Électricité → production de marchandises pour l’exportation – telle est la séquence au cœur de l’explosion ((C. Cattaneo, M. Manera and E. Scarpa, ‘Industrial Coal Demand in China: A Provincial Analysis’, Resource and Energy Economics 33 (2011), 12–35; M. Kuby, C. He, B. Trapido-Lurie and N. Moore, ‘ e Changing Structure of Energy Supply, Demand, and CO2 Emissions in China’, Annals of the Association of American Geographers 101 (2011), 795–805; S. Zhou, G. Page Kyle, S. Yu et al., ‘Energy Use and CO2 Emissions of China’s Industrial Sector from a Global Perspective’, EP 58 (2013), 284–94; S. Zhang, P. Andrews- Speed and M. Ji, ‘ e Erratic Path of the Low-Carbon Transition in China: Evolution of Solar PV Policy’, EP 67 (2014), 903–12.)). Cet exemple contredit tous les discours selon lesquels l’industrie est devenue moins centrale dans le développement du capitalisme. Elle n’a jamais autant pesé. (De fait une étude faisant autorité suggère que la même tendance suit une échelle globale : la production d’énergie et l’industrie dominent le total des émissions de CO2 et les conduisent plus haut, plongeant certains immeubles dans un brouillard constant ((R. Andres, T. Boden, F.-M. Bréon et al. ‘A Synthesis of Carbon Dioxide Emissions from Fossil-Fuel Combustion’,Biogeosciences 9 (2012), 1852.)). Ce qui revient à verser de l’huile sur le feu).

Data from China Energy Statistical Yearbook in Y. Wang, A. Gu and A. Zhang, ‘Recent Developments of Energy Supply and Demand in China, and Energy Sector Prospects through 2030’, EP 39 (2010), 6751.

Ce pic coïncide avec l’arrivée à maturité des plans gouvernementaux pour attirer les capitaux étrangers. C’est un véritable tournant dans les années 1990, qui fait des IDE la solution du développement national. Pékin choisit d’étendre les infrastructures énergétiques pour répondre aux besoins des investisseurs étrangers, redoublant d’efforts alors que l’entrée dans l’OMC approchait. Un rappel des besoins survint en 2002, lorsqu’une pénurie de pétrole, d’électricité et même de charbon paralysa le pays. Pour sécuriser un ravitaillement capable de garder l’industrie en marche, le gouvernement préféra déréguler le marché du charbon, permettant à des milliers de mines de toutes tailles et de productivités différentes de fleurir et, non moins important, d’entreprendre leurs propres investissements dans les réseaux de communication à partir des centrales du pays, chemins de fers et autoroutes destinés aux gros IDE, gonflant inévitablement les ville côtières. Plus de 80 % de tout le charbon brûlé en Chine pendant la première décennie du millénaire a pour origine les deux provinces du Nord de la Mongolie et du Shanxi, traversant souvent deux ou trois mille kilomètres – distance longue comme Paris-Moscou ou Le Caire-Casablanca, sans pourtant traverser aucune frontière – avant d’être empilé dans pour les magasins pour la même main d’œuvre ((A. Jahiel, ‘China, the WTO, and Implications for the Environment’, Environmental Politics 15 (2006), 310–29; D. van Vuuren and K. Riahi, ‘Do Recent Emission Trends Imply Higher Emissions Forever?’, CC 91 (2008), 237–48; S. Dan, ‘Energy Restructuring in China: Retrospects and Prospects’, China & World Economy 16 (2008), 82–93; Wang et al. ‘Recent’, 6745–59; D. Mou and Z. Li, ‘A Spatial Analysis of China’s Coal Flow’, EP 48 (2012), 358–68; K. Feng, S. J. Davis, L. Sun et al., ‘Outsourcing CO2 within China’, PNAS 110 (2013), 11654–9; Cattaneo et al., ‘Industrial’.)). La cheminée pousse jusqu’au ciel sur la base de stocks mobiles. Jusqu’à récemment Shenzhen était un hameau de pêche négligeable, elle devint une boomtown, miracle des IDE, où poussent littéralement les cheminées, tuyaux d’échappements et bâtiments de ciments (qui n’avaient jusqu’alors jamais existé ici), hébergeant 14 millions d’habitants en 2008. De même, les villes jumelles de Dongguan ont explosé pour devenir aujourd’hui une conurbation débordante d’usines, de travailleurs émigrés et de nuages de CO2. C’était le Lancashire taille réduite, sur une échelle inouïe.

Mais même les veines chinoises n’étaient pas suffisantes pour rassasier les bâtiments industriels. La Chine est devenue un importateur de charbon en 2007, favorisant des expansions massives de mines depuis l’Australie, la Mongolie, les États-Unis et d’autres pays ans. La première moitié de 2009, la majeure partie du charbon importé vers les industries de serre du Guangdong – la province accueillant le Shenzhen et Dongguan – est venue du Vietnam ((Financial Times [herea er FT], ‘Scramble for coal reaches Indonesia’, 8 September 2010; TE, ‘ e indispensable economy?’, 30 October 2010; Berners-Lee and Clark, Burning, 58.)). La chasse chinoise à l’énergie s’étend aux quatre coins du monde, incluant, par exemple, les gisements de pétrole d’Angola, où Pékin construit une ville portuaire entière. En plus du charbon, la Chine est progressivement devenue plus dépendante au pétrole. En 2002, seuls les États-Unis consommaient autant de pétrole alors qu’en en 2007, plus de la moitié du carburant consommé en Chine était importée, une part qui devrait atteindre les 77 % d’ici 2020 ((F. Kahrl and D. Roland-Holst, ‘Energy and Exports in China’, China Economic Review 19 (2008), 649–58; G. Leung, ‘China’s Oil Use, 1990-2008’, EP 38 (2010), 932–44; X. Zhao, C. Ma and D. Hong, ‘Why Did China’s Energy Intensity Increase during 1998–2006: Decomposition and Policy Analysis’, EP 38 (2010), 1379–88; Dan, ‘Energy’; Kuby et al., ‘Changing’.)).

L’appareil d’État de la République Populaire a accompli sa mission. En 2010, son Agence de Promotion de l’Investissement pouvait en effet s’enorgueillir :

« Ces dernières années, la construction des infrastructures chinoises a été grandement améliorée. Les infrastructures de transports, de communication et de ravitaillement en eau, électricité et gaz naturel sont quasiment achevées. La capacité à ravitailler et la qualité des énergies, matières premières et composants s’est objectivement améliorée, ce qui prodigue les externalités nécessaire à la production et aux opérations des investisseurs étrangers… L’effet de goulot d’étranglement sur les constructions d’infrastructures, le transport, les communications et énergies, a quasiment été éliminé ((Ministry of Commerce, Investment Promotion Agency, ‘Investment environment’, fdi.gov.cn, accessed 16 December 2010.)). »

Si l’État n’avait pas fait un tel travail, les IDE ne seraient pas arrivés aussi nombreux , et inversement, sans le stimulus des IDE, l’impératif de dépense en infrastructure n’aurait pas été assez soutenu. L’effet d’expansion rugît en Chine.

En ce qui concerne l’effet d’intensité, approximativement 18 % de la croissance de la concentration du CO2 dans l’atmosphère entre 2000 et 2006 découlait de « la croissance de l’intensité carbone de l’économie mondiale » – augmentant, ou se déteriorant, de près de 0,3 % par an ((Canadell et al., ‘Contributions’, 18866–7.)). Le foyer de cette tendance était bien sûr la Chine, son intensité carbone déjà haute augmentant toujours et hébergeant une partie grandissante de manufactures étrangères. Parmi les trois énergies fossiles utilisées, le charbon est le plus polluant, celui qui produit le plus de CO2. Une centrale électrique qui fonctionne au charbon émet quasiment deux fois plus de Watt qu’une centrale à gaz. En 2003, le charbon représentait 97 % de tout le carburant consommé dans la République Populaire et il y avait de bonnes raisons de le choisir avant même d’envisager la moindre alternative. La République était riche en pierre noire, pauvre en pétrole et manquait de gaz, une quantité supérieure de charbon pouvait rapidement être extraite par les travailleurs des mines et son prix restait à 1/6e de celui du pétrole. La domination du charbon est un déterminant majeur de l’intensité carbone, et pour ternir ce tableau, les centrales de charbon chinoises étaient particulièrement inefficaces : parmi les 14 pays responsables des 65 % de la production mondiale d’énergie en 2003, seule l’Inde est arrivée à un plus mauvais résultat ((W. Graus, M. Voogt and E. Worrell, ‘International Comparison of Energy E ciency of Fossil Power Generation’, EP 35 (2007), 3936–51; Levine and Aden, ‘Global’, 27; Kahrl and Roland-Holst, ‘Energy’, 656–7; Leung, ‘Oil’, 933–5; Kuby et al., ‘Changing’, 797–8.)). Lorsque les usines délocalisaient dans la Chine du début du 21e siècle, c’était en présageant un ravitaillement d’énergie relativement satisfaisant et principalement fondé sur le charbon, transformé en électricité par une technologie relativement inefficace. Comme nous nous y attendions, les salaires et l’intensité carbone sont inversement reliés : comparons le schéma 14.3 au 14.6.

US Energy Information Administration, ‘Independent Statistics and Analysis’, eia.doe.gov, accessed 27 December 2010.

La Chine avait, pour caricaturer, de bas salaires et une forte intensité carbone tandis que d’autre pays avaient de hauts salaires et une basse intensité carbone. Le capital naviguait donc des seconds vers le premier. Il revint le long de la courbe à travers de hauts taux de plus-value et d’encore plus hauts niveaux d’émissions par unité de production. Si toute l’industrie implantée en Chine depuis 2008 était restée aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, à Taiwan, ou en Allemagne – sans parler de la concentration extrême en carbone de pays comme la Suède – les choses auraient été bien différentes.

Beijing lança un élargissement colossal de ses infrastructures de transports dans les années 1990 pour ouvrir la voie aux IDE, plus particulièrement le long du Sud-Est du littoral, qui est la passerelle traditionnelle pour l’arrivée de capital (aujourd’hui rajeunie avec des terminaux à containers, un système portuaire, des autoroutes et des réseaux métropolitains). Alors que toutes les villes côtières agitaient le même appât – main d’œuvre peu rémunérée et disciplinée des terres intérieures – elles ont cherché à se surpasser les unes les autres avec des infrastructures de transports, conçues explicitement pour attirer les investisseurs. L’acheminement des marchandises chinoises a laissé de grandes marques de CO2 dans le ciel. Pour chaque introduction de production orientée vers l’exportation, les distances à parcourir étaient étirées, augmentant ainsi les émissions par produit. En 2000, les biens consommés par les entreprises – matières premières, composants, etc – représentaient près de 85 % du CO2 émis dans les transports transfrontaliers, les marchandises ne représentent que les 15 % restant. De telles émissions à l’intérieur des chaînes de production internatonales gravitaient fortement vers la Chine ((W. Tseng and H. Zebregs, ‘Foreign Direct Investment in China: Some Lessons for Other Countries’, IMF Policy Discussion Paper, 2002; L. Cheng and Y. Kwan, ‘What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? e Chinese Experience’, Journal of International Economics 51 (2010), 379–400; S. Zhao and L. Zhang, ‘Foreign Direct Investment and the Formation of Global City-Regions in China’, Regional Studies 41 (2007), 979–94; J. Fuglestvedt, T. Berntsen, G. Myhre et al., ‘Climate Forcing from the Transport Sectors’, PNAS 105 (2008), 454–8; O. Andersen, S. Gössling, M. Simonsen et al., ‘CO2 Emissions from the Transport of China’s Exported Goods’, EP 38 (2010), 5790–8; M. Cadarso, L. López, N. Gómez and M. Tobarra, ‘CO2 Emissions of International Freight Transport and O shoring: Measurement and Allocation’, EE 69 (2010), 1682–94; S. Davis, K. Caldeira and H. Matthews, ‘Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure’, Science 329 (2010), 1330–3.)).

Si Manchester était « la cheminée du monde » dans les années 1840, la République Populaire de Chine assume aujourd’hui cette position principalement parce que le capital mondial mobile en a fait son atelier. Cependant, pour atteindre le centre des villes peuplées, où les travailleurs étaient disponibles en masse et formés par des habitudes industrieuses, le capital dut déployer de l’énergie fossile en plus grands volumes encore : l’explosion des émissions chinoises est une véritable prise en charge énergétique pour l’époque. Mais il n’y a jamais eu aucune garantie que le feu de joie des profits continuerait.

LES CAPITALISTES SONGENT À QUITTER LA CHINE

Le 28 mai 2010, le New York Times ouvrait une dépêche avec les mots suivants : « Après des années à être poussés à travailler 12h par jours, six jours sur sept sur des lignes de montages monotones et mal rémunérées, les travailleurs chinois commencent à donner de la voix ? ». Onze jours plus tôt, dans une usine d’assemblage Honda dans la ville de Foshan au Guangdong, deux travailleurs avaient appuyé sur le bouton rouge permettant d’éteindre instantanément les machines en cas de problème. Ce revirement s’est bientôt étendu à l’intégralité de la force de travail, soit 1 800 employés, et s’est répandu vers d’autres centrales fournissant des composants pour le géant de l’automobile japonais, le forçant à arrêter toute sa production en Chine. À Zhongshan, les manifestants ont ajouté à leur demande de syndicats libres, celles d’une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Ils « développaient des organisation sophistiquées, démocratiques, élisant des délégués syndicaux pour les représenter », décrivait le New York Times dans un article empreint d’admiration ((NYT, ‘Strike in China highlights gap in workers’ pay’, 28 May 2010; ‘A labor movement stirs in China’, 10 June 2010.)). Après quelques semaines, la vague avait englouti un nombre sans précédent de filiales étrangères : une usine de l’industrie textile appartenant à la Japanese Brother Industries, une usine de caoutchouc Taïwanaise à Shanghai, quelques usines Toyota, une brasserie Carlsberg, 73 entreprises de la zone industrielle du Nord de Dalian, et un établissement Hyundai à Pékin où les forces syndicales avaient promis aux propriétaires sud-coréens qu’aucune manifestation ne surviendrait jamais sous leurs garde. Pour les experts cités par le China Daily, « les travailleurs – particulièrement ceux appartenant aux nouvelles générations de travailleurs migrants – deviennent plus confiants quant à leur pouvoir de négociation et pensent que ces actions pourraient mettre un terme à la précarité du travail en Chine ((China Daily, ‘Strikes signal end to cheap labor’, 3 June 2010.))».

Et en effet, la vague de manifestations a considérablement renforcé les salaires des travailleurs. Dans son usine de boites de vitesses à Foshan, Honda a fini par accepter d’augmenter les salaires de 32%. Dans la zone de Dalian, les 70 000 employés manifestant ont obtenu une augmentation de 34,5 %. Dans l’usine Hyundai de Pékin, l’administration a concédé une augmentation de 25 % après deux mois de lutte. Réagissant à la tourmente, presque toutes les provinces chinoises ont augmenté le salaire minimum légal de près de 24 % (la première augmentation significative depuis le système du salaire minimum adopté en 2003). Bien que la Chine ne soit pas étrangère aux actions de masses, rien de tel – en terme de contagion spontanée et d’expansion géographique visant les multinationales – n’avait jamais eut lieu dans cette véritable usine du monde ((Lee, Against; for evaluation of the strike wave, F. Butollo and T. ten Brink, ‘Challenging the Atomization of Discontent: Patterns of Migrant-Worker Protest in China during the Series of Strikes in 2010’, Critical Asian Studies 44 (2012), 419–40; C. Chan, ‘Contesting Class Organization: Migrant Workers’ Strikes in China’s Pearl River Delta, 1978–2010’, International Labor and Working-Class History 83 (2013), 112–36.)).

L’été 2010 donna des frissons aux observateurs bourgeois. Examinant les contours de la « Chine Future », The Economist déclarait que « l’image courante d’un pays où les travailleurs sont dociles, assidus et bon marché a été relativisée : « Des troubles récents ont mis les travailleurs chinois en conflit avec le capital étranger. Les multinationales devraient s’habituer à des ouvriers plus combattifs ». Le renforcement nouveau de la combativité des travailleurs est un inconvénient inattendu de l’armée de réserve, comme l’explique Forbes : « la taille de la force de travail a atteint un pic en 2010, six ans avant ce que les démographes officiels de Pékin prévoyaient, et les populations rurales sont de plus en plus réticentes à l’idée de s’installer en ville pour travailler dans des usines lugubres et vivre dans des conditions sordides ((TE, ‘ The Next China’, 31 July 2010; Forbes, ‘Move over, Michigan, China is the world’s next rust belt’, 12 September 2012.)). Même dans la nation la plus peuplée du monde, le ravitaillement commence à s’épuiser après une décennie d’accumulation vertigineuse, soutenant ainsi les luttes dans la côte Sud. Comment les entreprises répondent-elles à cette situation ? Selon une estimation de The Economist, l’augmentation des salaires va éroder le « retour sur capital » mais :

« les travailleurs ne sont pas les seuls à pouvoir migrer [sic]. Les capitalistes peuvent aussi partir là où les travailleurs abondent. Premièrement, les usines nécessitant une grande quantité de travailleurs se déplaçeront vers les terres intérieures. Finalement les multinationales partiront de Chine, exactement comme elles ont quitté le Japon et Taiwan auparavant. C’est, après tout, pourquoi Honda et Foxconn ont ouvert des usine ici en premier lieu ((TE, ‘Socialist workers’, 12 June 2010.))».

Dans le sillage des grèves, les rapports d’enquêteurs prévoyant des départs du sol chinois abondaient. Parmi les pays évoqués comme de nouveaux paradis, on trouvait le Vietnam, l’Indonésie, l’Inde, la Malaisie, le Cambodge et le Bangladesh. Les travailleurs chinois coûtent désormais cinq fois plus que leurs alter ego vietnamiens, trois fois plus que les Indonésiens, treize fois plus que les Birmans. D’autres destinations aux bas salaires sont mentionnées– certaines manifestement dans le désespoir – comme le Pakistan, l’Ethiopie et d’autres parties de l’Afrique Subsaharienne et même la Corée du Nord ((TE, ‘Plus one country’, 4 September 2010; FT, ‘Rising Chinese wages pose relocation risk’, 15 February 2011; Bloomberg, ‘China wage gains under- mine global bond investors as in ation accelerates’, 23 February 2011; ‘Why China’s heading for a hard landing, part 2’, 28 June 2011; Focus on Fashion Retail, ‘Rising wages blunt Chinese factories’ competitive edge’, June 2013; T. Ozawa and C. Bellak, ‘Will China Relocate its Labor-Intensive Factories to Africa, Flying-Geese Style?’, in Sauvant et al., FDI, 42–4.)).

Mais ces prévisions étaient prématurées puisqu’il y a des obstacles à l’exode. Fin 2011, le Financial Times interroge Franck Leung, propriétaire d’une entreprise de chaussures féminines basée à Hong-Kong, à propos des voyages qu’il entreprend à la recherche de nouveaux foyers pour ses usines du Dongguan. Le Bangladesh l’a attiré, avec des salaires représentant 20 à 30 % de ceux de la Chine. Mais après avoir visité le pays, Mr Leung était abasourdi. « Ils ont de graves problèmes de traffic et chaque usine dispose de son propre générateur (car le ravitaillement énergétique est erratique). La logistique y rend le travail inefficace ». Le New York Times signalait plus tard que la plupart des alternatives alléchantes en Asie « avaient d’autres problèmes, comme le surchargement et le manque de fiabilité des centrales électriques ». C’est pour les mêmes raisons que le Vale Columbia Center concluait que l’Afrique Subsaharienne ne recevrait pas beaucoup de multinationales, sinon aucune. Le substrat étant simplement trop déficient ((FT, ‘China factories eye cheaper labour overseas’, 8 November 2011; NYT, ‘Even as wages rise, Chinese exports grow’, 9 January 2014; Ozawa and Bellak, ‘Will China’, 43–4.)).

Quant au Vietnam, les multinationales pointaient les « infrastructures défectueuses (coupures de courants très fréquentes, même dans la capitale) » et « les longs embouteillages routiers qui ralentissent les convois et augmentent les coûts ». Mais l’État se montra accomodant pour le capital entrant – par-dessus tout, en établissant des mines de charbon et des usines de charbon aux faibles rendements. Fin 2009, le gouvernement dévoila un plan pour développer le plus grand dépôt du pays, de vingt fois la taille de la plus grande opération minière précédente, prévu pour « assurer la sécurité énergétique du pays d’ici 2025 ((TE, ‘Plus’; NYT, ‘Movement’; Asiaone, ‘Vietnam plans biggest coal mining project’, 22 May 2009. See further T. Tran, ‘Sudden Surge in FDI and Infrastructure Bottlenecks: e Case of Vietnam’, ASEAN Economic Bulletin 26 (2009), 58–76; T. Do and D. Sharma, ‘Vietnam’s Energy Sector: A Review of Current Energy Policies and Strategies’, EP 39 (2011), 5770–7.))». Une situation similaire prévalait en Indonésie, où des pénuries électriques incessantes « décourageant l’investissement » étaient combattues au moyen de « programmes d’urgences » pour l’expansion des capacités de chargement des usines de charbon. Certaines considérations sur la dépendance grandissante au charbon polluant se font entendre, mais le grand avantage de ce carburant demeure son abondance et son prix comparé au pétrole ou au gaz naturel, sans même parler de géothermique ou de nucléaire ((D. Narjoko and F. Jotzo, ‘Survey of Recent Developments’, Bulletin of Indonesian Economics 43 (2007), 143–69; M. Hasan, T. Mahlia and H. Nur, ‘A Review on Energy Scenario and Sustainable Energy in Indonesia’, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012), 2316–28; FT, ‘Scramble’, e Jakarta Post, ‘Slowing China creates business opportunities for RI’, 12 May 2014. Quotation from Narjoko and Jotzo, ‘Survey’, 162.)).

Quant à l’Inde, un économiste expliqua que les multinationales pourraient y être attirées seulement si la force de travail était disposée comme en Chine : « apprenant vite » et « très disciplinée », avec de bas salaires. Bien que cette description des travailleur chinois soit en passe d’être, en partie, dépassée, il n’en demeurait pas oins vrai que le principal obstacle pour de plus grandes arrivées de capitaux est « le manque d’infrastructures comme l’énergie, les routes, trains, pétrole et gaz, aviation, télécommunications, etc. Il y a également un besoin d’amélioration dans les transports entre le métro et les villes portuaires ((R. K. Srivastava, ‘Chinese Success with FDI: Lessons for India’, China: An International Journal 6 (2008), 325, 327.))». En février 2014, le Indian Business Today discutait des opportunités créées par la disparition de la main d’œuvre chinoise bon marché et définissait les conditions favorables à la pénétration de capitaux étrangers : « Le gouvernement, disent les entrepreneurs, doit encourager les fournisseurs de composants. Il doit absolument régler le problème des infrastructures en construisant des autoroutes, des centrales électriques et des ports ». Et en effet, le gouvernement Indien fit vœu de reproduire le modèle chinois : en 2010, il approuve la construction d’une nouvelle centrale à charbon tous les deux jours ((Business Today, ‘India bene ts as China begins to lose its manufacturing edge’, 12 February 2014; A. Petherick, ‘Dirty Money’, NCC 2 (2012), 72–73. Emphasis added.)).

Plusieurs alternatives à un départ de Chine se présentaient. Les usines pouvaient quitter la côte en ébullition pour les provinces rurales où les salaires étaient encore très bas, et les cheminées du littoral pouvaient être ainsi replantées ou répliquées à l’intérieur des terres. Mais, comme l’expliquait un entrepreneur de l’industrie textile, cette stratégie contient ses propres problèmes : « Nous avons besoin de petites mains, mais nous avons peur de trouver des fermiers qui… ne peuvent travailler sur nos machines ». Hésitant à emprunter le chemin vers l’intérieur des terres, les entreprises peuvent également mettre en œuvre une stratégie alternative. Un article de Reuters sur l’automatisation dans les usines commençait par ces mots : « Les gigantesques bras de la robotique qui soulèvent sans difficulté les châssis de voitures dans l’usine Great Wall Motors de Baoding pourraient constituer la réponse parfaite à l’augmentation rapide des coûts de la main d’œuvre chinoise – ils ne demandent pas d’augmentation, ne se blessent pas et ne font pas de grèves ((W. Lin quoted in Wall Street Journal, ‘Many factories in China’s south sound last whistle’, 22 February 2008; Reuters, ‘Robots li China’s factories to new heights’, 3 June 2012.))».

Foxconn – le plus gros exportateur étranger, implanté en Chine, longtemps anonyme, mais jouissant à partir de 2010 d’une grande notoriété pour l’assemblage des iPods, iPhones, ordinateurs et autres gadgets électronique pour les grandes marques américaines – mène la charge. Dans sa mega-factory du Shenzhen, hébergeant 400 000 résidents (ou détenus), certains travailleurs choisirent une autre méthode pour se révolter contre leurs conditions de travail inacceptables : sauter du plafond des chambres et se trancher les veines. Après des dizaines de suicides, l’entreprise offrit une augmentation de salaires massive – et s’est immédiatement préparée à l’automatisation. Un robot nommé Foxbot, conçu pour l’assemblage, bougeant et polissant les objets, sera produit en très grandes quantités : visant 1 million d’unité en 2014, la direction accélère le processus de substitution des morts. Le magazine The Verge (spécialisé dans les technologies) citait Zhang, un travailleur d’une usine du Shenzhen, qui décrit ainsi le changement : « Il y avait près de 20 à 30 personnes sur la ligne de montage avant, mais après qu’ils aient ajouté les robots, le chiffre est descendu à 5 personnes, qui se contentent d’appuyer sur des boutons et de faire tourner les machines ». Dans une ville du Dongguan spécialisée dans la couture, des usines ont installé 40 000 machines à coudre informatisées pour se débarrasser de près de 200 000 travailleurs. Des jaillissements d’automatisation similaires ont été rapportés depuis les spectres des manufactures – et pas seulement en Chine, évidemment ((Verge, ‘Foxconn begins replacing workers with robots ahead of US expansion’, 11 December 2012. See further Korea Herald, ‘Nissan, Foxconn ght rising costs with automation’, 22 June 2010; FT, ‘Foxconn looks to a robotic future’, 1 August 2011; China Daily, ‘Foxconn halts recruitment as they look to automated robots’, 20 February 2013; FT, ‘China: Delta blues’, 22 January 2014.)). Les robots progressent dans l’économie mondialisée et la consommation d’énergie qu’ils requièrent est colossale.