Poser aujourd’hui la question de la condition ouvrière (operaietà), c’est interroger l’actualité d’une forme d’organisation particulière du rapport capitaliste. Une question qui peut sembler bizarre et même intempestive. Au cours des trente dernières années, on s’est empressé d’accoler le préfixe « post » au terme industriel tandis qu’on fêtait l’abandon du « fétiche de la classe ouvrière ». Une convergence symétrique entre théorie critique et pensée dominante décrétait la fin d’une ère. Il s’agit du corollaire inévitable d’une conception de l’industrie faisant coïncider cette dernière avec un secteur particulier de la production, celui de la manufacture. La proposition que nous faisons est au contraire de voir l’industrie non comme un secteur mais comme une modalité organisationnelle capitaliste transversale aux divers secteurs d’activité qui ne s’est pas atténuée mais au contraire approfondie.

Nous tenterons donc tout d’abord de dégager certains invariants de cette forme organisationnelle au travers de sa genèse, en mettant en évidence comment cette dernière définie la condition ouvrière, pour ensuite en arriver à la société dans laquelle nous vivons.

Entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècles émerge rapidement un phénomène plus tard baptisé par les historiens de « révolution industrielle ». En réalité, on a assisté à divers sauts technologiques dans la manufacture bien avant ce moment historique, au point que des cycles de production complexes dans des établissements marqués par des phénomènes de concentration existaient déjà depuis longtemps, au moins depuis le XIVe siècle, tout comme par ailleurs existaient des conflits « industriels », pensons par exemple à la fameuse révolte des Ciompi à Florence. Gardons donc à l’esprit qu’au niveau technique, la révolution industrielle est plutôt une révolution industrielle qui définit toutefois effectivement cette modalité organisationnelle particulière du capitalisme dont, nous y reviendrons par la suite, nous ne sommes toujours pas sortis. Ce qui caractérise cette révolution industrielle particulière est la fait que durant un certain cycle systémique d’accumulation, celui dominé par l’Angleterre, se dégage une volonté d’intégrer au capitalisme une nouvelle sphère, celle de la production. Auparavant, le rapport capitaliste était un rapport purement commercial et la sphère de la production était donc déléguée aux artisans dans le cadre de l’économie corporative, aux paysans dans les formes rurales de proto-industrie ou aux intermédiaires coloniaux. La première chose qu’il est important de comprendre est donc que la naissance de l’ouvrier est avant tout le fruit d’une gigantesque opération d’incorporation du prolétariat au capital, et l’industrie est la forme que prend cette intégration, cette subsomption effective. Un premier point essentiel : l’ouvrier n’est pas ouvrier parce qu’il est exploité ou parce qu’il est pauvre, mais parce qu’il est continuellement et directement inséré dans les mécanismes de la valorisation.

La seconde caractéristique de l’industrie est que celle-ci organise l’activité des ouvriers et non pas uniquement les flux de marchandises et de services produits par les travailleurs. Le rapport entre capital et travail avant la « révolution industrielle » se faisait toujours au travers de la médiation du marché des marchandises ou des services. Par exemple, un marchand commandait à un tisserand une pièce de laine à un prix donné et laissait le travailleur s’organiser avec ses techniques et choisir comment, quand et à quel rythme réaliser ce travail. Il en allait de même avec les services, où le client s’accordait pour l’exécution d’une prestation donnée, par exemple la réparation d’un carrosse. La discipline du travail ne se basait donc pas sur les gestes et sur le temps – donc sur le travailleur lui-même – mais sur le produit qui devait avoir des caractéristiques déterminées. Le rapport industriel est, au contraire, non pas un rapport commercial mais un rapport organisationnel ; l’ouvrier est ouvrier parce que son activité est organisée conformément aux objectifs du capital jusque dans ses moindres gestes, une dimension qui atteint son apogée dans le système tayloriste.

Comment le capital peut-il prétendre organiser d’une manière aussi précise les ouvriers ? Nous avons fait remarquer auparavant que le rapport entre capital et travail à l’époque préindustrielle se faisait toujours au travers de la médiation des marchandises, des choses. Au contraire, dans le rapport industriel, l’ouvrier ne peut et ne doit pas vendre les produits de son travail concret mais son travail en tant que tel, son travail abstrait. La rétribution de l’ouvrier apparaît donc comme prix du travail. Marx relève toutefois immédiatement la nature inévitablement mystificatrice de la théorie bourgeoise de la valeur-travail. « C’est sur cette forme phénoménale qui rend invisible le rapport réel et qui en montre même rigoureusement le contraire que repose l’ensemble des représentations juridiques du travailleur aussi bien que du capitaliste, toutes les mystifications du mode de production capitaliste, toutes ses illusions de liberté, toutes les sornettes apologétiques de l’économie vulgaire ((Karl Marx, Le Capital, Livre I, Paris, PUF, 1993, p. 605.)). » Marx explique en effet que « pour être vendu comme marchandise sur le marché, le travail devrait de toute façon exister avant d’être vendu ((Ibid., p. 600.)) ». Il y a toutefois un problème car, comme nous l’avons déjà dit, le travail vendu par l’ouvrier est abstrait et donc ne préexiste pas au rapport de production industriel : « Dès l’instant où son travail commence réellement, il a déjà cessé de lui appartenir, et donc ne peut plus être vendu par lui ((Ibid., p. 601.)). » Si son travail ne peut pas lui appartenir, donc, l’ouvrier ne peut pas non plus le vendre. Que vend alors l’ouvrier sur le marché des marchandises ? Dans Le Capital, Marx utilise le terme Arbeitskraft, qui est toujours traduit par « force de travail », comme s’il s’agissait d’une question de force musculaire. En réalité, en allemand, le terme kraft peut être traduit non seulement par force mais aussi par capacité et puissance. Il serait donc plus juste de dire que le travailleur vend sa puissance de travail. Ce travail, justement parce qu’il est en puissance, ne peut être vendu par l’ouvrier qui doit donc se vendre en tant que personne. « En réalité ce qui, sur le marché des marchandises, vient se présenter directement face au possesseur d’argent, ce n’est pas le travail, mais le travailleur ((Ibidem.)). » C’est ici que réside le renversement opéré par l’industrie, il n’y a plus de médiation de la marchandise parce que c’est le travailleur lui même qui devient marchandise : il devient ouvrier. Le rapport salarial est toujours un vol parce que ce que vend l’ouvrier ne peut pas être mesuré : « Le travail est la substance et la mesure immanente des valeurs, mais lui-même n’a pas de valeur ((Ibidem.)). » Il n’y a aucun rapport entre capital et travail, le rapport est toujours entre capital et ouvriers. C’est là un autre point important qu’il nous faut souligner, l’ouvrier ne vend pas sa force de travail, il se vend lui-même, il vend toute sa capacité humaine comme marchandise. Pour pouvoir être vendue, cette capacité doit d’abord être violemment séparée de la personne qui la détient. La condition ouvrière se configure donc depuis toujours comme un processus d’expropriation continuellement renouvelé entre la capacité humaine et la personne, séparation qui devient ensuite opposition : les capacités de l’ouvrier finissent toujours par s’ériger en opposition à l’ouvrier lui-même, avant tout parce qu’elle ne lui appartiennent plus et ensuite parce qu’elles ne sont plus utilisées pour ses propres fins. Qu’est ce qui rend possible ce processus de séparation au cours duquel les capacités sont expropriées, sélectionnées et ensuite recomposées selon les besoins capitalistes ? Ce qui le rend possible c’est ce rapport particulier que l’industrie entretient avec la technique. Le rapport que la condition ouvrière entretient avec la technique est le rapport machinique. La machine, au contraire de l’instrument, n’est pas ce qui est utilisé par l’homme, mais ce qui utilise l’homme. L’ouvrier est l’appendice vivant de la machine, qu’elle prenne la forme physique de la chaîne de production, celle de l’algorithme ou des flux logistiques. Ce n’est plus l’agent humain qui agit sur l’activité, mais l’ouvrier qui est activé par le travail.

La question que nous nous posons aujourd’hui est : sommes nous sortis de cette modalité organisationnelle qu’est l’industrie ? La réponse est évidemment négative, mais ces mécanismes se déploient assurément d’une manière différente.

Nous avons parlé de la condition ouvrière comme intégration de strates prolétariennes dans le capitalisme. Il faut garder à l’esprit qu’aujourd’hui, dans un régime d’accumulation flexible, l’intégration coïncide de moins en moins avec l’internalisation de la forme entreprise et de plus en plus avec l’intériorisation de cette forme. La révolution managériale partie des États-Unis et qui se déploie de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1960 a favorisé des mécanismes d’intégration verticale et directe d’un nombre croissant d’opérations, de filiales et de travailleurs au sein d’une même entreprise. Avec la financiarisation croissante, la forme entreprise change et se décompose, nous assistons donc, depuis maintenant trente ans, à un retour de la médiation au travers des mécanismes du marché et de la concurrence à l’intérieur de l’industrie. Il s’agit d’un mouvement qui peut être observé à plusieurs niveaux, pensons par exemple aux mécanismes d’appels d’offre et de sous-traitance qui régulent désormais tous les secteurs de la production des marchandises comme des services, dans le public comme dans le privé, dans des champs aussi divers que les composants des microprocesseurs, les coopératives d’aide aux personnes âgées ou les services de manutention des chaînes logistiques globales. Ce retour de la mise en concurrence par le marché à l’intérieur même de la forme entreprise touche également de manière de plus en plus claire la force de travail. Il suffit de penser aux formes de condition ouvrière uberisées où les divers uber, deliveroo, foodora ne sont rien d’autre qu’une machine d’intermédiation dont le but est de fournir des stimuli et des paramètres de mise en concurrence (rapidité, efficacité, réactivité, résistance etc.) qui déterminent l’accès à et la nature de la rémunération. Ce retour de la médiation au travers du marché implique en outre clairement un retour à la discipline par le produit ; il ne pourrait d’ailleurs pas en être autrement dans la mesure où l’espace panoptique de l’usine s’est désormais dissout en emportant avec lui toute possibilité d’une surveillance directe et continue du travailleur. Les signes précurseurs de cette tendance étaient déjà présents dans la forme organisationnelle toyotiste mais ils ont désormais colonisé tous les secteurs industriels, pensons aux pratiques de public management où le fonctionnaire est jugé sur le nombre de pauvres qu’il réussit a faire sortir du système d’aides ou au travail « au projet » qui consiste à commander à de jeunes « créatifs » un travail aux caractéristiques déterminées avec des délais très serrés.

En apparence, il y a renoncement à « organiser » les ouvriers dans les détails de leur travail. Évidemment, il ne s’agit que d’une illusion rendue possible par la dimension cumulative du processus d’appauvrissement de l’agent humain prolétaire désormais privé de toute extériorité (mais pas d’extranéité !) par rapport au capital et donc laissé formellement « libre » de ses gestes, mais dans un contexte d’injonction continue à l’auto-valorisation.

Il y a toutefois quelque chose d’irrésolu, et donc une possibilité de rupture, dans cette évolution. Celle-ci se situe dans la nature même de cette marchandise particulière qu’est la force de travail, la seule marchandise qui, comme on le sait, quand elle est utilisée dans le processus de production, produit plus que sa propre valeur. C’est la seule marchandise que le capital doit préserver et dont il doit continuellement s’assurer de reproduire les conditions de séparation et de subordination. Précisément, pour préserver cette valeur qui produit plus de valeur, le capital ne peut vivre d’une condition ouvrière complètement appauvrie qui doit donc être ré-enrichie au delà de ce qui nécessaire à des fins strictement capitalistes (l’étude minutieuse de la formation du capitalisme contemporain est en ce sens indicative). Les moments de haute lutte ouvrière coïncident avec les moments au cours desquels la séparation entre capacité et acteur humain ne suit pas une recomposition en faveur du capital, pensons par exemple aux années 1960-1970 et au décalage entre scolarisation de masse et discipline fordiste. Où se situe dans la condition ouvrière contemporaine ce décalage ? C’est une question qu’il vaut la peine de se poser.

Nous avons aussi parlé de la condition ouvrière comme insertion prolétarienne au sein des mécanismes de valorisation. Ces mécanismes de valorisation sont aujourd’hui très différents de l’industrie d’il y a vingt ou trente ans et prennent de moins en moins souvent la forme d’un rapport salarial explicite. Les expulsions de strates prolétariennes toujours plus importantes hors de tout type de forme travail ou d’État providence ne signifie toutefois pas leur expulsion du processus de valorisation capitaliste qui continue même à s’étendre. Prenons un exemple extrême mais assez significatif. En 2015, Google et Facebook ont lancé deux projets concurrents pour fournir une connexion internet à des centaines de millions de clients potentiels se trouvant dans des régions reculées du continent africain. L’un avec des gigantesques ballons d’hélium et l’autre grâce à des drones à énergie solaire restant suspendus dans les airs. Une connexion qui évidemment ne donnerait pas accès au world wide web mais serait limitée aux réseaux respectifs de ces entreprises ; un cas qui parle de la centralité croissante du travail de consommation, travail qui crée de la valeur et qui devient donc le terrain d’une concurrence capitaliste relative à son exploitation et sa canalisation dans des circuits devant être contrôlables et cartographiables pour pouvoir être mis en valeur. On observe la même tendance à l’œuvre autour de la consommation reproductive dans le domaine de l’État providence et des assurances. Dans la dernière convention collective des métallurgistes, la moitié quasiment de l’augmentation se fait sous forme de « flexible benefit », en gros des bons à utiliser dans des cas déterminés pour l’essence, les courses etc. tandis que les prestations dans le domaine du feu État providence sont de moins en moins versées sous formes d’argent et toujours plus sous forme de bons à dépenser dans un nombre limité de supermarchés jusqu’à arriver à de véritable industries de la pauvreté comme par exemple les magasins gérés par la Caritas (Secours catholique italien) ou d’autres structures de ce type qui, et ce n’est pas un hasard, font actuellement l’objet d’investissement massifs de la part des fondations bancaires. La crise est avant tout une crise de valorisation du capital et nous devons donc discerner attentivement les dynamiques qui permettent de réinsérer et organiser les strates prolétariennes au sein de circuits de travail qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes, où consommation et production, production et reproduction, se fondent les unes dans les autres. Comme nous l’avons souligné en rapport à l’État providence, dans ces nouvelles formes de condition ouvrière la médiation monétaire semble jouer un rôle de plus en plus marginal, comme cela est également illustré par la centralité du travail gratuit dans le domaine de la formation (nous parlerons ailleurs de l’alternance école-travail, mais désormais cette tendance est de plus en plus généralisée et investit toutes les strates, non seulement les jeunes mais ceux qui sont rentrés sur le marché du travail durant les vingt dernière années). Cela signifie-t-il que la confrontation capital-travail ne se joue plus sur le salaire ? Ce sont plutôt nos formes revendicatives qui ne parviennent plus aujourd’hui à imposer une confrontation en mesure d’appréhender la nature polymorphe et plurielle du salaire. Salaire qui est depuis toujours non pas une variable technique permettant de mesurer le travail, mais une variable politique visant à occulter le sur-travail, à payer le moins possible la valeur créée par l’ouvrier.

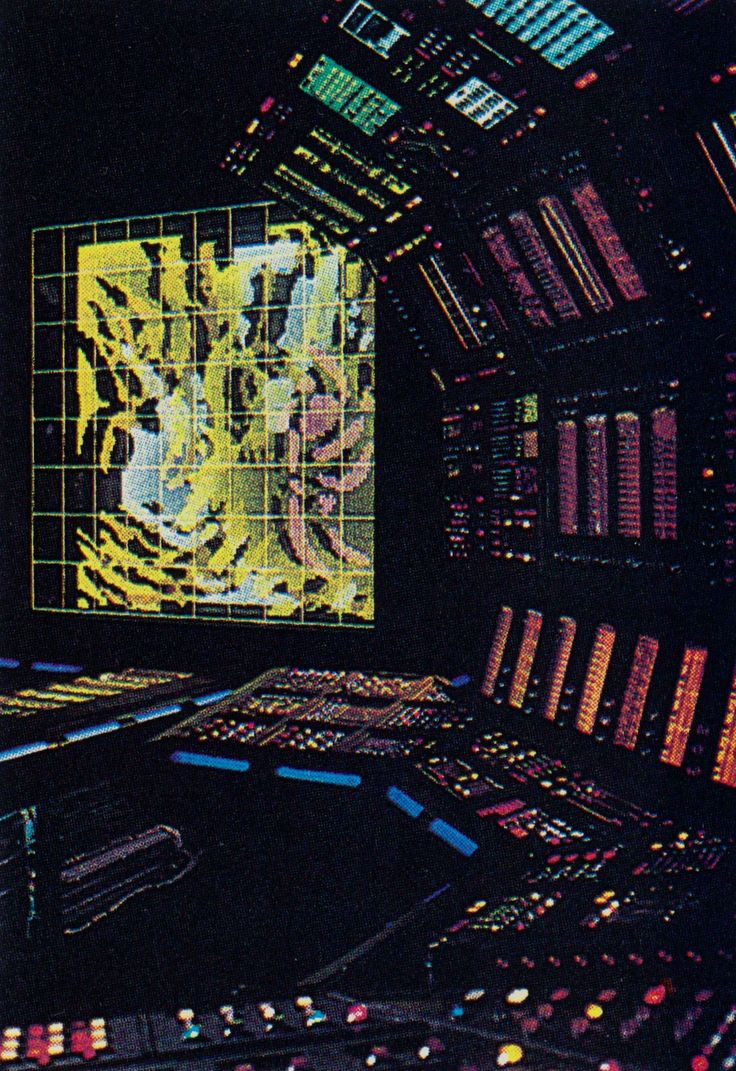

Encore quelques mots sur la technologie. La technologie comme instrument du capital est ce qui structure l’organisation du travail vivant de l’ouvrier et le travail mort des machines ; ce qui en coordonne l’action et en projette le devenir. La technologie capitaliste a une mission politique d’organisation sociale : incorporer le plus possible de travail vivant dans la machine, contrôler, codifier et discipliner ce qui reste de travail vivant ouvrier afin de maximiser la valorisation, la production et donc le profit. La technologie est donc avant tout codification du comportement ouvrier. La codification, comme tout modèle mathématique, est toutefois une simplification, une rationalisation de ces comportements, elle n’est pas en mesure (pas encore et peut être ne le sera-t-elle jamais) de les reproduire totalement, de les englober entièrement dans la machine. Subsiste donc le problème de la force de travail, de ses prestations et de sa capacité à éluder les codifications, d’agir sur le processus productif, d’agir contre celui-ci. La technologie, nous le répétons, est un instrument d’organisation politique et sociale avant tout et en tant que tel, notamment en réponse à la lutte ouvrière, il dépasse l’usine à grande concentration, s’étend à l’ensemble de la société. Et donc la condition ouvrière elle aussi existe au delà de ces murs. Le capital dans son obsession de maximisation des profits a besoin d’étendre l’incorporation du travail vivant à chaque espace de la production et de la reproduction, et la technologie est l’instrument qu’il utilise pour le faire. Pour atteindre cette fin, le capital est même disposé a concéder une certaine quantité de capital fixe à l’ouvrier (si possible en passant par le chantage de la dette), de telle manière que que l’ouvrier possède lui-même la machine qui sert à son exploitation (ordinateur, téléphone portable, voiture, camion etc. etc.). Ainsi, il assure aussi l’offre de sa production. L’humain incorpore donc la machine pour pouvoir mieux se vendre comme force de travail, pour générer de nouvelles capacités, pour pouvoir s’émanciper des travaux les plus pénibles et améliorer sa position économique, mais en faisant cela il offre à la technologie encore plus de possibilités de codifier son travail vivant et d’incorporer une plus grande quantité de travail.

Il n’existe donc plus d’extériorité au rapport capitaliste et l’ouvriérisation de la société, ou plutôt de la partie de la société qui vend sa force de travail en échange d’un salaire pour survivre, est omniprésente. Le rapport capitaliste globalisé, ayant colonisé chaque recoin possible, d’extensif devient intensif et le sera toujours plus ; par la ré-extraction de richesse de territoires déjà saccagés mais aussi par l’augmentation de la quantité de travail vivant transformé en automatisation. Mais la crise tendancielle du capital est aussi une crise de la chute du taux de profit : les évolutions technologiques toujours plus fréquentes visant à incorporer du nouveau travail rendent obsolètes les instruments et les savoirs autrefois codifiés dans la précipitation, tandis que les salaires et donc le pouvoir d’achat de la force de travail se réduisent. En parallèle, l’automatisation expulse toujours plus de force de travail du processus productif amplifiant ainsi les effets de cette tendance. Jusqu’ici le capital a répondu à cette problématique au travers des mécanismes de crédit/dette, mais avec les bulles de 2008 on a vu que cet instrument ne pouvait pas être soutenu durablement par le système. Donc qu’en sera-t-il demain?

Par ailleurs l’automatisation n’est pas parvenue et ne parviendra probablement jamais à son accomplissement total (à Matrix pour être clair !) et il continuera donc toujours à exister un rapport antagonique entre l’homme et la machine, quelque chose d’irrésolu qui échappe à la codification et qui peut la mettre en crise. D’ailleurs la technologie elle-même est un mensonge quand elle prétend présomptueusement pouvoir reproduire parfaitement la nature, tout comme l’est le néolibéralisme qui l’utilise tout en ayant conscience qu’elle est insuffisante pour organiser son propre système.

Texte originellement paru sous le titre « Quale operaietà oggi? » sur Infoaut, traduit de l’italien par Valerio Starita.