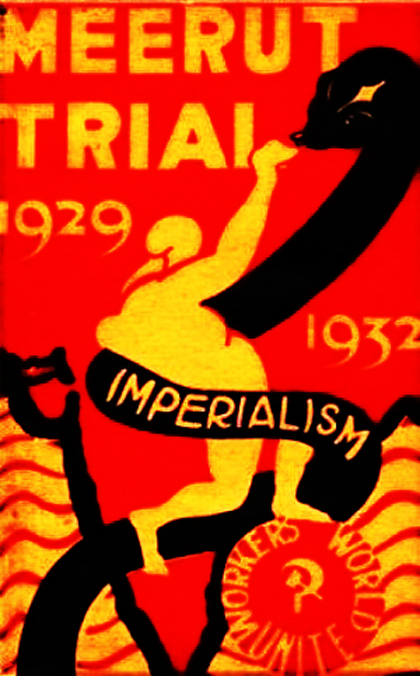

Une brève histoire de l’impérialisme français

Aujourd’hui, le complexe militaro-industriel joue un rôle essentiel dans la morphologie du capitalisme français. La place de l’armée et de la sécurité dans la Ve République est par ailleurs connue pour être essentielle. On trace souvent une généalogie de cet état de fait dans la guerre d’Algérie et ses conséquences constitutionnelles. Il s’avère pourtant que cette position du militaire plonge ses racines dans tout le long XXe siècle, de la Commune de Paris à la guerre d’Algérie, en passant par les guerres de conquête coloniale. Appuyé sur une conceptualisation marxiste solide, Serfati trace, dans cet extrait de Le Militaire, une généalogie saisissante des dispositifs impérialistes français, à travers le rôle de la finance dans l’entreprise coloniale, mais aussi de l’impact de l’armée dans les rapports sociaux.