Badiou et la question de l’organisation

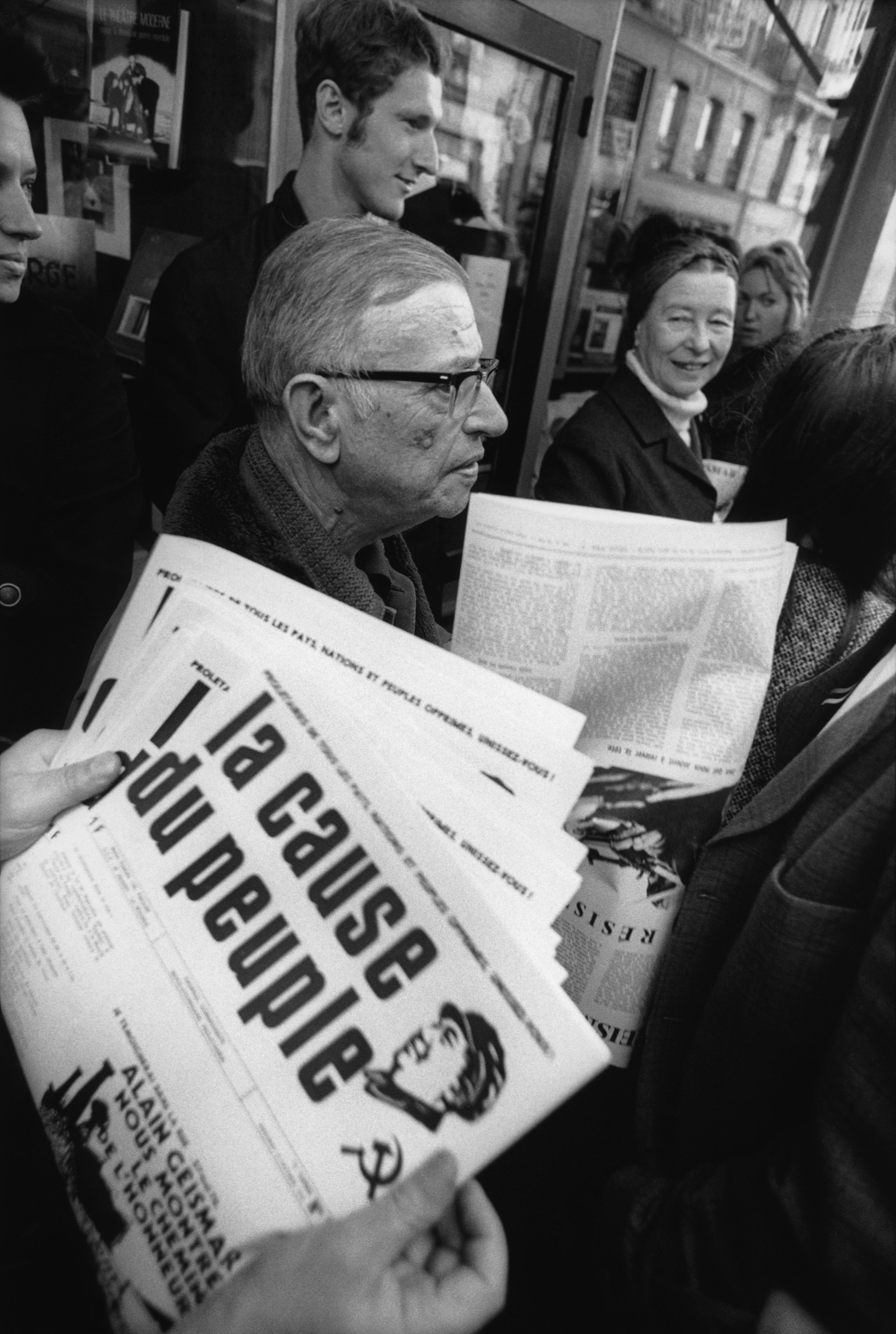

Que reste-t-il du marxisme, si l’on en écarte l’idée que l’organisation représente les classes en lutte ? si l’on se refuse à déterminer les situations politiques selon leurs tendances objectives ? Comme le montre Konstantin Popović, la proposition d’Alain Badiou signale précisément ce continent, largement inexploré, du postléninisme (qui s’avère être aussi, indissociablement, un postmaoïsme). Retraçant l’itinéraire badiousien, Popović met en lumière la problématique, posée dès les années 1970, d’un parti marxiste-léniniste de type nouveau, d’une politique à distance de l’État, l’exigence d’un bilan impitoyable du socialisme stalinien et réformiste. Il s’en dégage des lignes stratégiques : l’importance de l’enquête militante et de la liaison de masse, la production de lieux soustraits au parlementarisme, l’élaboration de mesures et de mots d’ordre visant à contraindre l’État et en restreindre la puissance obscure.