Brecht dialecticien. De l’art de lire Me Ti

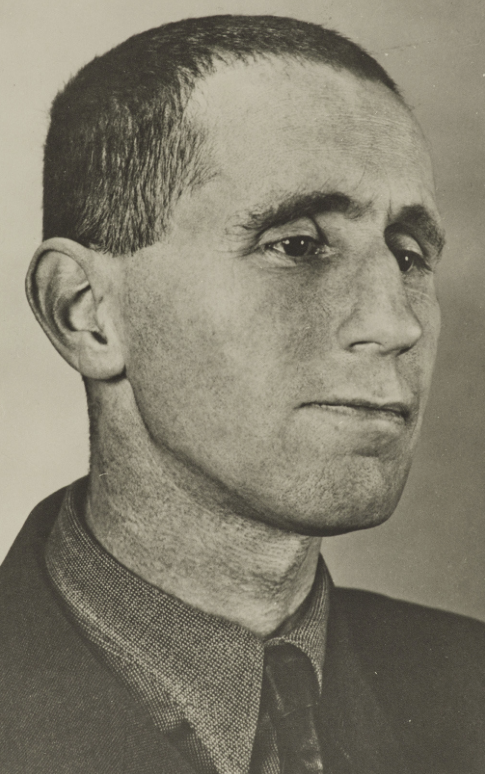

Loin de considérer Me Ti comme un écrit périphérique de Bertolt Brecht, Werner Mittenzwei revient dans ce texte de 1975 sur la place qu’occupe cette œuvre singulière dans le parcours du dramaturge allemand. Me Ti s’inscrit en effet pleinement dans la démarche brechtienne de création de nouvelles manières d’écrire, mais également dans ses réflexions sur la place du lecteur (ou du spectateur). Mittenzwei revient ainsi non seulement sur l’importance de ce philosophe chinois sur le travail de Brecht, mais également sur les influences contemporaines de ce dernier et s’emploie à historiciser ses réflexions esthétiques et politiques. À mi-chemin entre les écrits théoriques et artistiques de Brecht, Me Ti apparaît ainsi comme une œuvre centrale dans le parcours de Brecht.