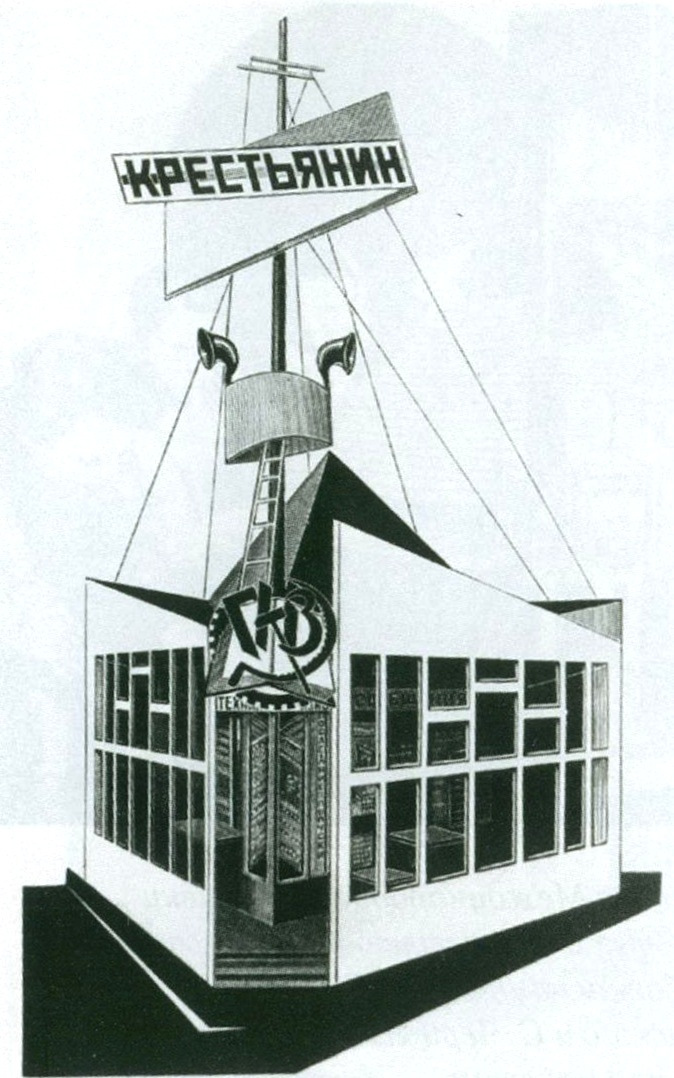

Architecture constructiviste, quotidien et culture révolutionnaire

On l’oublie souvent mais la Révolution de 1917 s’est aussi voulue être une révolution du quotidien au cours de laquelle les transformations des rapports de production devaient s’accompagner d’une véritable réinvention du « mode de vie ». Dans ce processus, art et architecture étaient appelés à jouer un rôle de premier plan. Mobilisant les écrits des théoriciens productivistes et constructivistes russes des années 1920 (Boris Arvatov, Nikolai Tchoujak, El Lissitzki, etc.), Claire Thouvenot expose, à rebours de toute vision réductrice de la notion de « culture prolétarienne », la genèse d’une conception de l’art comme « construction du quotidien », devant en finir avec la séparation entre l’art et la vie caractéristique de la culture bourgeoise, en opérant la réconciliation du travail et de la création. Se dessinent ici les linéaments d’une « modernité socialiste alternative », échappant non seulement à la modernité capitaliste, mais aussi à la modernité industrielle stalinienne qui allait bientôt recouvrir ces efforts d’un épais voile.