Répétition et révolution : Marx chez les Jacobins noirs

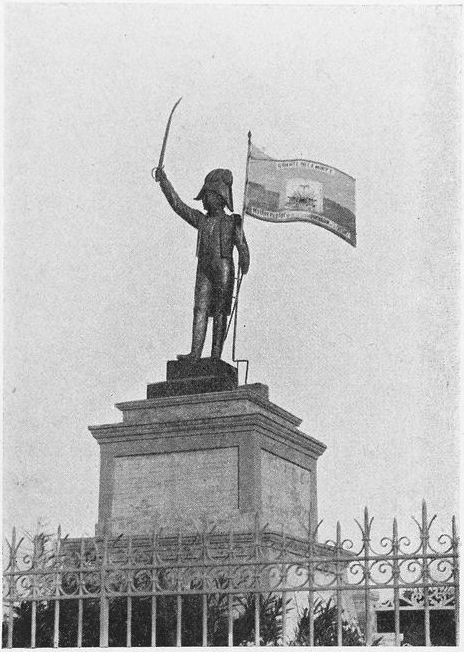

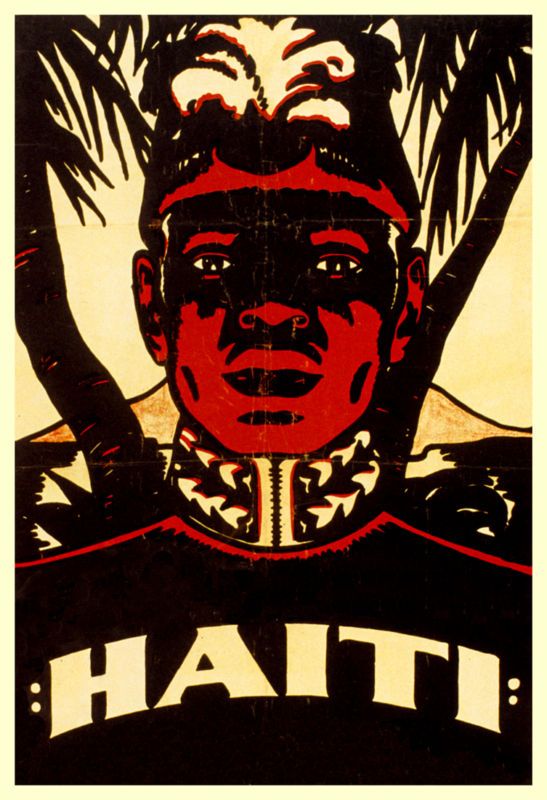

La formule de Marx selon laquelle l’histoire se répète toujours deux fois : la première comme tragédie, la deuxième comme farce, est bien connue. Issue du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, elle interroge les décalages entre les intentions et la compréhension des acteurs historiques, tournées vers le passé, et la réalité des processus dans lesquels ils se trouvent embarqués. Si ce décalage revêt souvent un caractère tragique, les subalternes étant les victimes d’une épreuve de force rencontrée dans leur lutte face à laquelle ils se trouvent désarmés, cette distorsion temporelle n’est pas non plus sans avoir ses effets comiques en ce qu’elle révèle aussi l’impréparation des dominants. Dans ce texte lumineux, Matthieu Renault ajoute à ces analyses célèbres une distorsion géopolitique : l’impact inaperçu des décalages entre la métropole et les colonies dans ces pages du 18 Brumaire. Ce faisant, Renault propose un réexamen inédit d’enjeux propres à Marx, qu’on croyait largement balisés, autour de Napoléon III, Bolivar et l’un des monarques régnant sur la jeune nation haïtienne, Soulouque. Reprenant des thèmes rencontrés dans CLR James et ses Jacobins noirs, il démontre une centralité des luttes anticoloniales dans l’émergence de la modernité européenne.