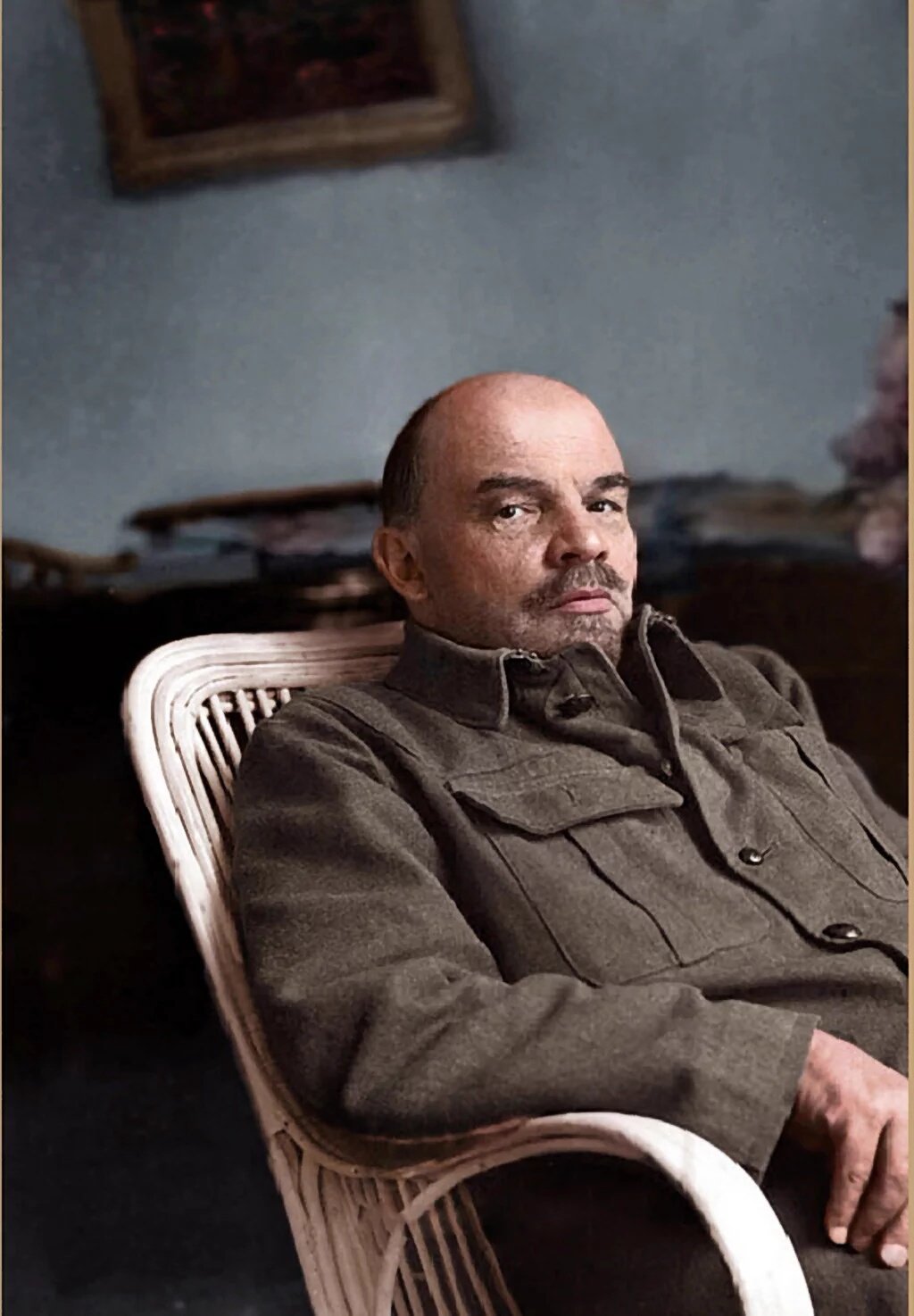

Le moment philosophique déterminé par la guerre dans la politique : Lénine 1914-1916

La question de savoir s’il existe quelque chose comme une « philosophie de Lénine » a toujours été une question politique. En 1968, Althusser en avait déplacé les termes en soulevant le problème du rapport entre Lénine et la philosophie. Vingt ans plus tard, Étienne Balibar introduisait une autre option : il y a chez Lénine un « moment philosophique », déclenché par la Première Guerre mondiale et qui constitue un tournant décisif dans sa pensée. Rompant avec toute conception évolutionniste de l’histoire, Lénine inscrit la perspective révolutionnaire dans une temporalité gouvernée par la complexité des conjonctures. Se voit radicalement remise en question l’identité du sujet révolutionnaire « prolétariat » qui n’est plus donnée a priori mais est l’effet d’une construction politique jamais achevée. Ce tournant se produit sous le coup d’une lecture de Hegel et Clausewitz qui conduit Lénine à avancer une conception dialectique de la guerre (et guerrière de la dialectique) s’exprimant dans le mot d’ordre de « transformation de la guerre civile en guerre révolutionnaire ». Pensant la guerre non comme une catastrophe, mais comme un processus, Lénine, à la veille de la révolution de 1917, montre que l’analyse de ce qu’est une « situation révolutionnaire » est une tâche qui doit perpétuellement être reprise.