[Guide de lecture] La lutte armée en France et en Europe

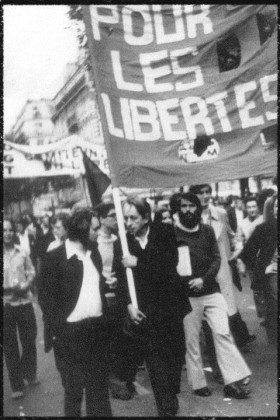

Le plus souvent, on aborde l’histoire de la lutte armée en France et en Europe par la fin, c’est-à-dire par l’enfermement de ses principaux protagonistes. Cette histoire se trouve alors réduite à un épisode marginal, aussi bref que malheureux, que les portraits des membres d’Action Directe ou de la RAF diffusés par la presse suffiraient à la fois à expliquer et à enterrer. À rebours de cette conception journalistique de l’histoire, Aurélien Dubuisson situe ici l’émergence des groupes armés dans l’explosion subversive de Mai 68 et dans la multiplicité des trajectoires militantes qui y convergèrent. De l’importation de la littérature sud-américaine de guérilla à la constitution européenne d’un front armé transnational en passant par la traduction occidentale du maoïsme et par le développement de tactiques d’autodéfense dans l’aire de l’Autonomie, il dresse la cartographie d’un Kampfplatz prolétarien dont ni les condamnations morales, ni la fétichisation romantique ne sauraient épuiser la richesse.