Le dialogue continu de Poulantzas avec Gramsci

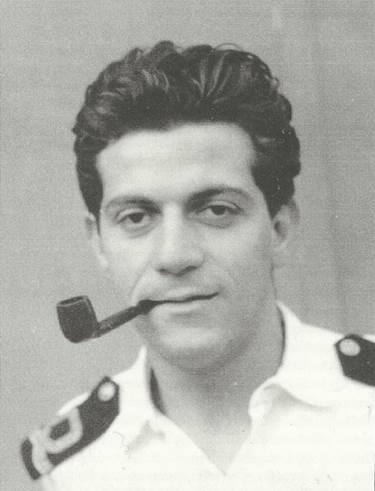

À partir de 1965 jusqu’à la rédaction de L’État, le pouvoir, le socialisme, son dernier livre, le marxisme de Nicos Poulantzas porte l’empreinte d’Antonio Gramsci. D’abord influencé par Lucien Goldmann et Lukacs, c’est en lisant et en discutant non seulement les travaux d’Althusser, mais aussi l’œuvre du communiste italien que Poulantzas s’oriente peu à peu vers le sujet qui le préoccupera jusqu’à sa mort, et qui constitue son principal apport au matérialisme historique : une théorie de l’État capitaliste comme pouvoir de classe. Dans cette intervention, Panagiotis Sotiris souligne la richesse et la pertinence intactes du débat autour des concepts gramsciens d’hégémonie, d’État intégral et de guerre de positions, et invite à poursuivre une des discussions les plus stimulantes du marxisme contemporain.