Langage, culture et politique en Russie révolutionnaire : entretien avec Craig Brandist

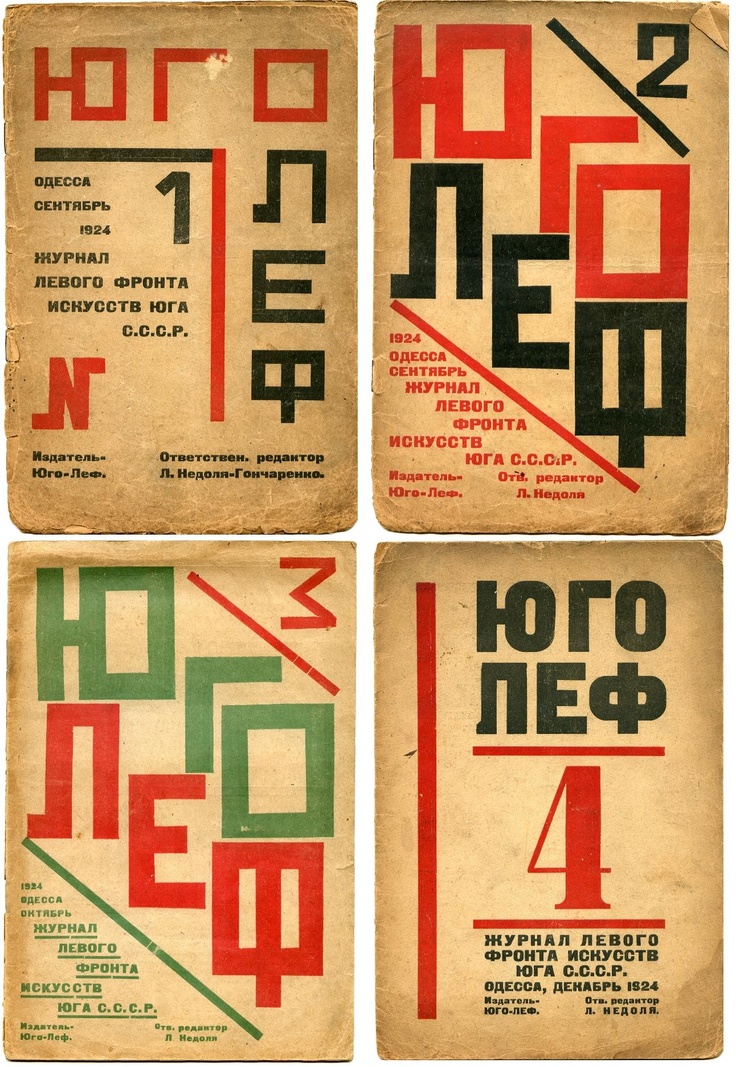

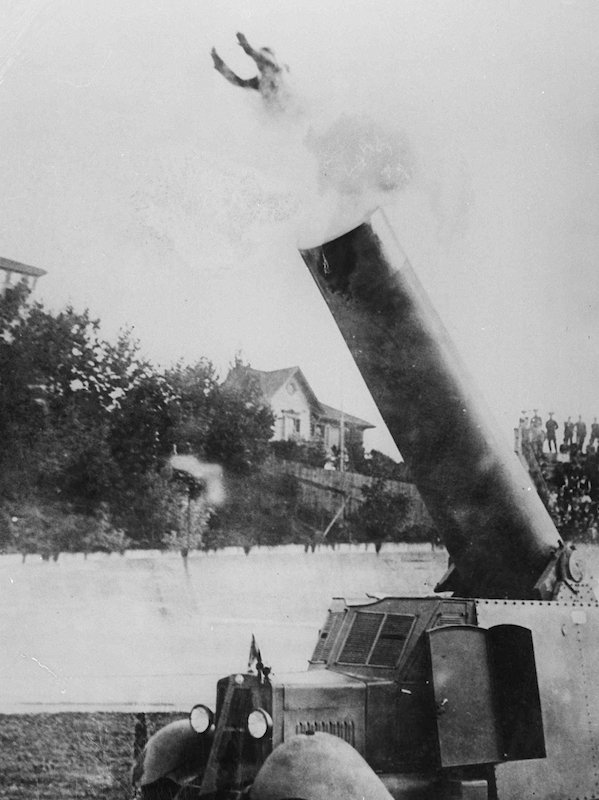

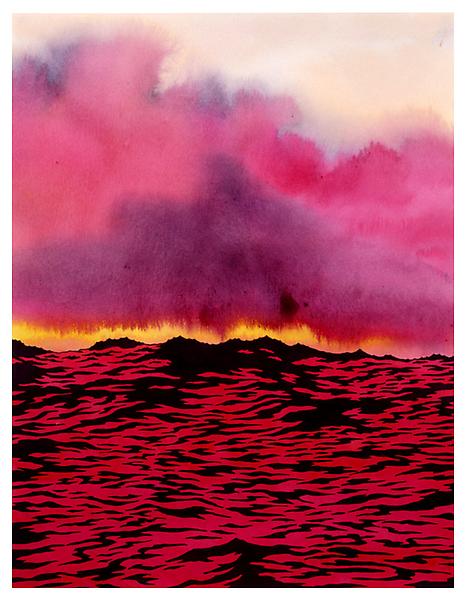

Le bolchévisme a aussi été une politique culturelle. Celle-ci s’est avérée nécessaire du fait de la multiplicité de couches sociales, de nationalités opprimées et de populations semi-illettrées qu’il s’agissait d’unifier. Dans cet entretien fascinant, Craig Brandist développe l’ensemble des enjeux autour du lien entre hégémonie prolétarienne et politique de la culture et des langages. Du mouvement proletkult aux expérimentations de la jeune république soviétique avec le théâtre pour transformer la vie quotidienne, des impératifs éducatifs immédiats aux productions d’avant-garde, le bolchévisme a représenté le terrain fertile pour que puisse éclore une grande variété d’initiatives révolutionnaires sur le terrain de l’art et de la culture. Brandist nous initie également aux grandes questions polémiques d’hier et d’aujourd’hui, entre la réception soviétique du structuralisme et la dilution du concept gramscien d’hégémonie dans les élaborations postmodernes. Qu’il s’agisse de lutter contre le colonialisme linguistique ou de développer des contre-institutions de masse, la culture est bel et bien affaire de lutte des classes.