[VIDEO] L’anthropologue et le paysan : entretien avec Pierre-Philippe Rey

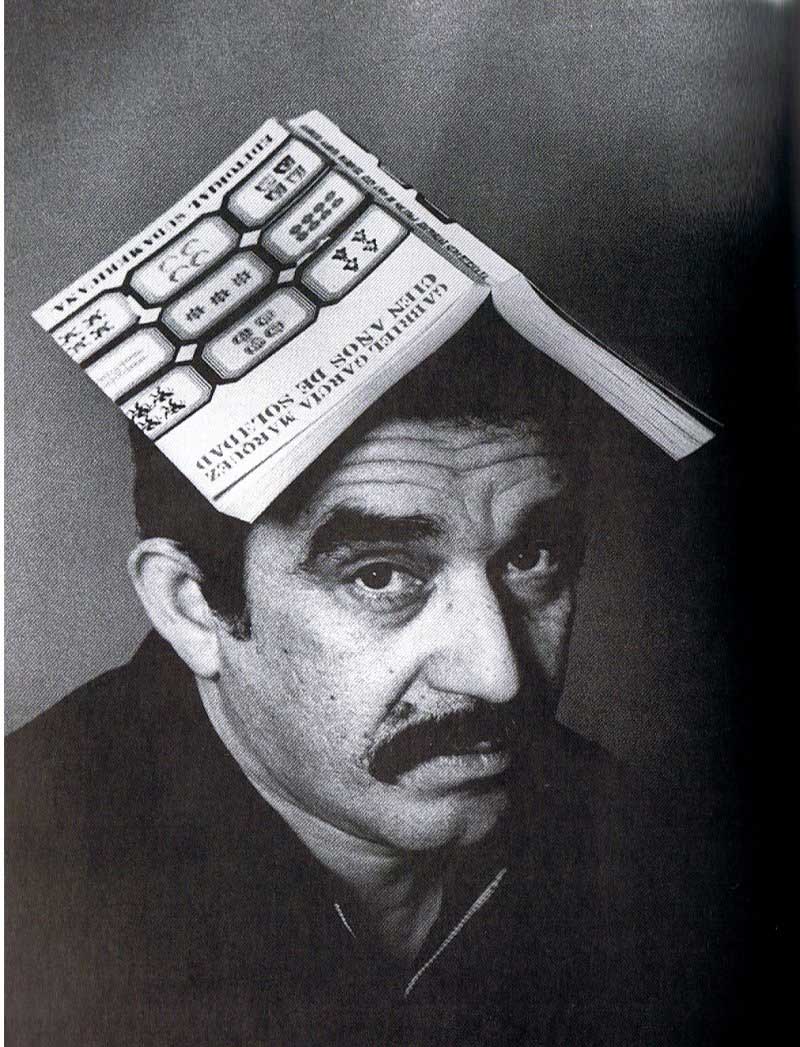

On méconnaît trop souvent l’école française d’anthropologie marxiste, formée dans les années 1960 autour des figures de Maurice Godelier et de Claude Meillassoux. Pierre-Philippe Rey revient ici sur ce moment de production théorique décisif en évoquant l’apport du marxisme à une anthropologie inscrite dans la séquence des luttes anticolonialistes. C’est d’ailleurs la révolution algérienne qui l’a amené à étudier la paysannerie et son rôle décisif à l’intérieur des processus révolutionnaires. S’emparant des outils conceptuels du marxisme tout en déplaçant l’attention sur les paysans, Pierre-Philippe Rey tire le bilan des échecs du XXe siècle et ouvre la voie vers de nouveaux horizons, où l’anarcho-syndicalisme côtoie la révolution paysanne. Entretien réalisé par Félix Boggio Éwanjé-Épée, Ernest Moret et Gianfranco Rebucini.