Action directe – Quelques éléments tactiques

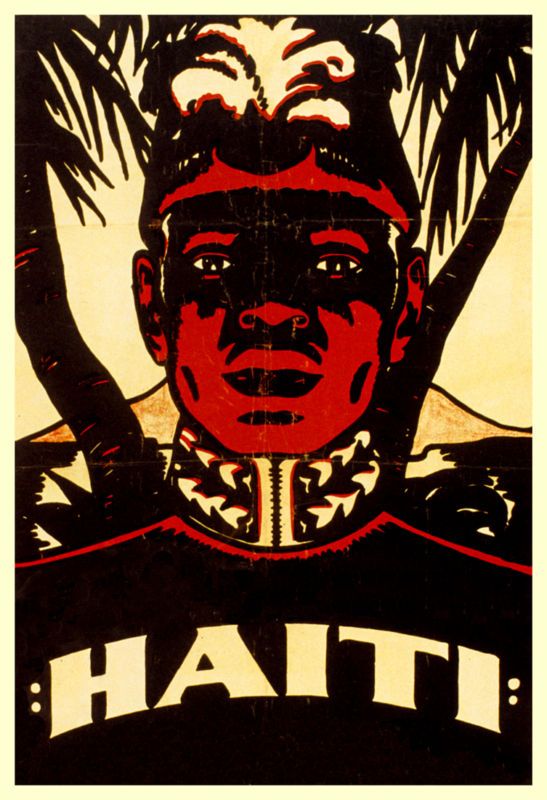

L’héritage théorique d’Action directe semble avoir été enterré par la répression. Nous republions ici l’un des plus éloquents témoignages de l’élaboration d’AD, à travers un texte aujourd’hui introuvable, paru en 2001, qui fait le bilan de presque trois décennies de pratique révolutionnaire autonome, dont le spectre s’étend du maoïsme de la gauche prolétarienne jusqu’à l’opéraïsme, des luttes immigrées autonomes jusqu’aux fronts anti-impérialistes et pro-palestiniens. Alors tous les quatre incarcérés, ces anciens militants d’AD proposaient une analyse de classe de la période. Selon les auteurs, le capitalisme mondialisé a généralisé la condition prolétarienne ; le sujet révolutionnaire contemporain est désormais le prolétaire précaire de tous les continents ; le lieu décisif de l’action révolutionnaire n’est désormais plus l’État-nation, mais des « zones géostratégiques », tels que l’Europe ou le Moyen-Orient. La nouvelle période qui s’ouvre doit dès lors laisser place à une nouvelle forme d’organisation, le front révolutionnaire de classe, capable d’articuler comités de base, coordinations, détachements offensifs, et autres avant-gardes. Ce texte fait partie des chaînons manquants de la tradition marxiste autonome – il en restitue toute l’acuité stratégique.