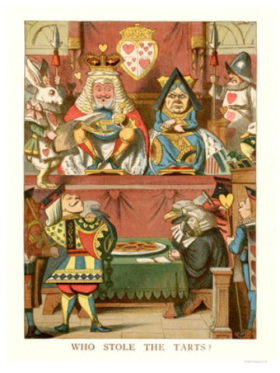

1. Dans1 toute ma vie d’enseignant, de chercheur et de lecteur, j’ai eu trois centres d’intérêt. Le premier est éthico politique : j’ai décidé à l’âge de seize ans que j’étais communiste, et malgré les vicissitudes de l’histoire, je n’ai jamais changé d’opinion – le ou les marxismes(s) ont donc été pour moi un champ d’études et d’intervention constant. Le second est la littérature et ses grands textes (je suis un partisan non reconstruit du canon, comme je suis un marxiste non reconstruit), et leur lecture est chez moi l’objet d’un fort investissement affectif : ma lecture de mes textes favoris est une lecture amoureuse. Le dernier enfin est la langue anglaise, que j’aime d’amour, comme j’aime la littérature anglaise : ses sons, sa morphologie, sa syntaxe, sa sémantique et toutes les nuances de son utilisation. Le problème est qu’à première vue ces trois centres d’intérêt, et les pratiques scientifiques et pédagogiques qu’ils impliquent, s’articulent mal. Lorsque j’étais étudiant, un de mes petits camarades m’avait demandé, sur un ton de reproche, comment je pouvais à la fois militer pour la révolution socialiste et passer tant de temps à étudier la littérature anglaise et en particulier l’œuvre de Lewis Carroll. La question, qui à l’époque m’avait fait sourire, était en réalité pertinente, et elle a valeur plus générale : le marxiste qui s’intéresse à l’art se trouve en effet plongé dans un paradoxe, et peut-être même dans une contradiction, au sens banal, c’est-à-dire péjoratif, du terme.

2. Pour un marxiste, l’œuvre d’art appartient au domaine des superstructures idéologiques. C’est une production idéologique, déterminée par sa situation au sein d’une formation sociale (définie comme un système de relations entre base et superstructures dans une entité géographique donnée) et d’une conjoncture historique. Sa « valeur » est donc conditionnée, et par là limitée, par ces deux déterminations. De ce point de vue, Jane Austen est femme d’un lieu et d’une époque où la révolution industrielle commençante n’a pas encore bouleversé les anciennes relations sociales. Le problème que pose ce type d’analyse s’incarne dans un double danger. Danger négatif, celui du cynisme sociologique, façon Bourdieu2 (cf. Les règles de l’art) qui, décrivant le champ littéraire dans sa conjoncture et sa formation sociale, fait de Flaubert celui qui a réussi socialement, aux dépens de Champfleury. La réussite de l’un et l’échec de l’autre sont dus non à leur talent littéraire mais à leur placement dans le champ social, ce qui permet l’économie d’une théorie spécifique de la littérature (et ne satisfait guère ma lecture amoureuse). Danger positif, le soutien politique à une forme d’art consciemment idéologique, du Proletkult au réalisme socialiste (qui est la réalité de ce que Lukacs critiquait sous le nom de « naturalisme3 »), sans se soucier de la qualité de cette littérature, aujourd’hui illisible, précisément parce qu’elle est totalement enfermée dans sa conjoncture historique.

Mais le marxiste, à commencer par Marx lui-même, n’est pas nécessairement partisan d’un déterminisme ou réductionnisme sociologique en matière d’esthétique. Marx était grand lecteur de littérature, ami de Heine qu’il admirait, et en bon victorien il lisait Shakespeare à sa famille au soir à la chandelle4. Plus important, il est l’auteur d’un célèbre passage, dans l’introduction à la Critique de l’économie politique (aujourd’hui partie des Grundrisse) sur le charme éternel de l’art grec, que l’on peut résumer par l’antimétabole (figure de style dont il était friand), l’enfance de l’art est l’art de l’enfance (la première expression est à prendre dans son sens littéral, et aussi dans son sens métaphorique)5. Les Grecs sont l’enfance de l’humanité, et leur art garde pour nous le charme des productions du vert paradis de l’enfance, même si les conditions socio-historiques qui l’ont produit sont irrémédiablement dépassées. Où il apparaît que le trait essentiel de l’art est sa persistance, sa capacité de se recontextualiser dans d’autres conjonctures historiques que celles de son émergence. Les romans de Jane Austen, dans une conjoncture socio-historique très différente, n’ont rien perdu de leur charme persistant. En ce sens, d’un côté l’art n’a pas d’histoire, comme l’inconscient, ou l’idéologie selon Althusser, et de l’autre, il est tout entier histoire, dans son étonnante capacité de recontextualisation. On voit ici la contradiction évoquée plus haut pointer son nez, car l’art se trouve, par cette analyse, grandement valorisé : il n’est plus, ou plus seulement, production idéologique, mais ce qui permet de briser le cercle de l’idéologique (c’est-à-dire de l’enfermement dans une conjoncture historique). L’art pour le marxiste est donc, paradoxalement, production idéologique et moyen de sortir de l’idéologie.

3. Comme ceci est un peu abstrait, je vais reformuler ce paradoxe, et l’insérer dans ma propre biographie théorique, sous le nom de paradoxe de Jane Austen. L’introduction du facteur biographique déplace quelque peu le paradoxe, mais il permettra, je l’espère, d’en rendre compte plus aisément.

Donc, à l’âge de dix-sept ans, j’ai lu pour la première fois Pride and Prejudice (Orgueil et préjugé), et j’ai détesté ce roman. J’y ai lu l’équivalent élitiste d’un roman de Delly ou de la collection Harlequin, qui se vautre dans l’éternelle histoire « boy meets girl », sous sa forme bourgeoise de l’idéologie de la réussite par le mariage. Pourtant, un demi-siècle plus tard, je constate que ce roman est sans doute celui que j’ai le plus souvent relu : lorsque l’ennui ou la déprime menacent, je relis Pride and Prejudice.

Ce paradoxe biographique n’a d’intérêt que s’il peut être généralisé sous la forme d’une théorie de la littérature. Il y a donc trois solutions au paradoxe, rangées par ordre d’importance croissante. La persistance du texte (dans l’histoire comme dans ma biographie de lecteur) pourra s’expliquer (i) parce qu’il ne s’agit pas tant d’une éternelle histoire de midinette que d’une intrigue située historiquement et socialement ; (ii) parce que le texte produit une connaissance, et pas seulement une reconnaissance idéologique, en l’occurrence une connaissance du fonctionnement du langage ; (iii) parce que le texte donne à son lecteur accès à une expérience vécue, sous la forme d’un accès à une ou des consciences autres, en tant que toute fiction réussie est un remède au solipsisme qui menace tout un chacun. Les deux premières réponses sont solides, la troisième est encore floue (et l’on n’aura pas manqué d’y remarquer la présence de mots dangereux pour un marxiste, comme « vie » et « conscience ») – mais là est son intérêt.

4.J’envisage la première réponse. Pour échapper au thème « éternel » de l’intrigue amoureuse et à sa version bourgeoise de la réussite par le mariage, je propose de lire Pride and Prejudice par le biais du thème de l’argent. Le roman a en effet une caractéristique frappante. C’est un roman (et ils ne sont pas si nombreux dans la littérature anglaise) où le lecteur sait exactement à combien de livres sterling se monte le revenu de chacun des personnages, et ce à quoi il ou elle peut s’attendre dans l’avenir. Ainsi, Darcy, maître de Pemberley, est fort riche : il a dix mille livres de rente (mais pas assez pour occuper le palais que lui attribue le dernier film hollywoodien, par ailleurs excellent). Bingley, son ami, est riche, mais moins spectaculairement (il a quatre mille livres), et Elizabeth Bennet, qui épouse Darcy à la fin du roman sera mieux mariée que sa sœur Jane, qui épouse Bingley. Mr Bennet, leur père, a une fortune, comparé aux deux précédents, relativement modeste. Et surtout il n’a que des filles, et son domaine, qui est sa principale ressource, est entailed in the male line (il ne peut être transmis qu’à un héritier mâle), et à sa mort passera à Mr Collins, un lointain cousin. C’est la raison pour laquelle Charlotte Lucas, l’amie d’Elizabeth, qui n’est plus toute jeune, décide d’épouser l’épouvantable Mr Collins, car elle assure ainsi sa sécurité financière. Et vers la fin du roman, la question cruciale est de savoir combien il faudra donner à Wickham, le bellâtre et escroc, pour qu’il accepte d’épouser Lydia, soeur des précédentes, qu’il a séduite et enlevée, et qui va payer : les revenus de Mr Bennet n’y suffiront pas, un oncle va aider, mais c’est en réalité Darcy, par amour pour Elizabeth, qui règle la note. Derrière l’éternelle histoire, il y a donc un portrait, ma foi assez réaliste, de quelques strates de la société anglaise – le prolétariat agricole étant représenté par son absence, même sous la forme des domestiques, qui doivent bien être présents dans le décor, mais ne sont jamais représentés : en matière de pauvres, cette société ne connaît que genteel poverty, comme dans le personnage célèbre de Miss Bates, dans cet autre roman de Jane Austen, Emma, demoiselle de bonne famille qui survit dans une abjecte pauvreté.

Je rêve donc d’une mise en scène marxiste de Pride and Prejudice, où les deux aspects (l’histoire éternelle et la description réaliste de strates sociales) seraient présents dans leur dissociation. Le roman deviendrait alors la mise en scène en abyme du paradoxe de l’art. Cette idée m’est inspirée par l’analyse que fait Althusser du paradoxe, dans son compte-rendu de la représentation de El nost Milan, de Bertolazzi, par Giorgio Strehler (la dissociation y est explicitement celle des deux aspects ici mentionnés)6 et bien sûr par le concept brechtien de distanciation. On consultera sur ce point le remarquable essai que Michael Sprinker consacre à l’esthétique d’Althusser.

Le couple de concepts qui inscrit le paradoxe et le transforme en contradiction (dans le sens positif, hegelo-marxien, du terme) a été trouvé par Althusser chez Marx. Il oppose en effet Vorstellung, le re-présentation, étymologiquement ce qui est devant le représenté et le cache, version spatiale de la temporalité qu’implique le terme latin, et Darstellung, la présentation, étymologiquement l’être-là de quelque chose qui n’a pas de face cachée. L’œuvre d’art est alors entendue comme Darstellung, non Vorstellung du réel, c’est-à-dire de la formation sociale dans la conjoncture historique. Cette « présentation » permet à l’œuvre d’art de sortir du cercle de l’idéologie : l’œuvre présente le réel dont elle produit une connaissance, et elle nomme la reconnaissance idéologique pour ce qu’elle est, c’est-à-dire idéologique.

L’intérêt de l’œuvre d’art « éternelle » est donc dans ce passage de la reconnaissance (je reconnais l’histoire de midinette comme le milieu idéal dans lequel, en tant que lecteur, je suis plongé ; je m’y reconnais, et cette reconnaissance par identification au personnage principal fait de moi un sujet-lecteur) à la connaissance (le roman me donne une connaissance, qui peut se formaliser par concept, de la structure de la société anglaise dans sa conjoncture historique). Et ce passage, dans Pride and Prejudice, est au moins aussi efficace que la satire du marché bourgeois du mariage dans Vanity Fair (La foire aux vanités), le roman de Thackeray.

5. Deuxième réponse. On m’objectera que la connaissance que je viens d’évoquer est embryonnaire, qu’elle ne formule pas les concepts qu’elle appelle, et qu’à ce titre elle est donc au mieux partielle, et partiale. On retrouve ici les célèbres limites de trois miles de circonférence de l’univers de Jane Austen, et l’on rappellera que la colonisation, une des sources de l’accumulation primitive du capitalisme anglais, est présente dans son roman, Mansfield Park, mais présente dans son absence. Le patriarche voyage pour affaires dans ses domaines coloniaux, mais le roman demeure dans la demeure familiale et dans le cercle de famille. De même, il faudra attendre Jean Rhys et The Wide Sargasso Sea pour que la colonie apparaisse dans l’univers de Jane Eyre, de Charlotte Brontë : la jeunesse passée aux Antilles de Bertha, première femme de Rochester, le héros du roman de Charlotte Brontë, qui n’est pas mentionnée dans Jane Eyre, y est au centre de la narration.

J’admets cette objection et je soutiens donc que la connaissance produite par la présentation artistique, dans le cas de la littérature va plus loin que la connaissance partielle de la réalité socio-historique : il y a dans le texte littéraire une Darstellung non seulement de la réalité historique mais également du langage, dans ses fonctions, dans son fonctionnement et dans ses usages. Là est pour moi l’essentiel de la connaissance que l’œuvre d’art littéraire apporte.

Pour en revenir à Jane Austen, je rappelle deux analyses auxquelles je me suis livré. Dans The Violence of Language7, j’analyse l’incipit de Pride and Prejudice, avec sa célèbre première phrase (« It is a truth, universally acknowledged, that a single man, in possession of a good fortune, must be in want of a wife » – « C’est une vérité, universellement reconnue, qu’un célibataire fortuné doit avoir besoin de prendre femme »), et je montre comment une petite a-grammaticalité délibérée, le modal must pris à contre emploi, par glissement de son sens épistémique de probabilité, que le co-texte appelle, à son sens déontique de devoir, appelé par le contexte narratif, permet à Jane Austen de jouer sur les rôles d’énonciateur. Cette première phrase du roman, attribuée à la première lecture au bon sens de la vox populi (c’est ce que les poéticiens appellent parfois une leçon : la formulation gnomique d’une sentence à portée générale)8, se révèle à la deuxième lecture, engagée par la petite agrammaticalité, être la voix d’un personnage, Mrs Bennet, qui prend ses désirs pour des réalités (il faut – must – que le jeune homme riche qui vient de louer Netherfield Park épouse une de ses filles : la probabilité que le contexte linguistique appelle devient une obligation). Dans le même ordre d’idées, le langage convenu de la première page de Sense and Sensibility, qu’une première lecture attribuera à l’ « auteur » est en réalité celui d’Elinor, un des deux personnages principaux, et constitue un portrait stylistique du personnage. Et derrière tous ces jeux, il y a bien sûr un énonciateur manipulateur, Jane Austen, qui interpelle son lecteur et lui fait prendre conscience des complexités du fonctionnement du langage.

Dans Interpretation as Pragmatics9, j’analyse la célèbre lettre de Willoughby à Marianne, dans Sense and Sensibility, lettre dans laquelle il nie, contre toute évidence (évidence que le lecteur partage, car elle a fait l’objet de plusieurs chapitres du roman) avoir eu le moindre sentiment pour Marianne. Cette lettre odieuse se révèle avoir en réalité été dictée par sa fiancée jalouse, et elle contient donc, en abyme, toute une stratification d’auteurs : Willoughby odieux, sa fiancée jalouse, Willoughby toujours amoureux de Marianne mais acceptant d’être odieux pour la libérer (incarnation du proverbe « you have to be cruel to be kind », la cruauté est parfois une forme de gentillesse), et bien sûr Jane Austen, qui mène cette danse, ou qui tire les ficelles de ces énonciateurs marionnettes. Le tout livré à un lecteur qui prend conscience par là et de la différence entre énonciateur et locuteur et des subtilités que le jeu sur ces deux entités permet.

Ce que ces deux exemples montrent, c’est que la littérature est une exploration du langage dans toute sa complexité, dont elle nous fournit une connaissance. Non seulement le texte littéraire est en avance sur le progrès des sciences du langage (c’est le cas, de façon spectaculaire, de Lewis Carroll ; c’est aussi le cas de Jane Austen, qui anticipe et sur les théories énonciatives et sur la pragmatique), mais également, pour pasticher la célèbre publicité pour la bière Heineken, « it reaches parts of language linguistics cannot reach » (elle atteint des endroits que la linguistique n’atteint pas). J’ai naguère appelé ce champ langagier, que la linguistique exclut ou ignore, the remainder, le reste10. Et cela détermine un programme de recherches, qui est un programme de lecture : lire en linguiste les textes littéraires non pour y exemplifier les règles du système, mais pour y déceler les passages à la limite, par exemple les agrammaticalités expressives, ce que j’ai ailleurs nommé les « petites agrammaticalités11 » , et dont l’exemple canonique est la réponse faite par la logeuse cockney à l’étudiant frais émoulu d’Oxford, « I’m not so young as I used to was12 », phrase qui à première vue enfreint une des sacrosaintes règles de la grammaire anglaise, selon laquelle on ne peut pas avoir plus d’une forme verbale temporelle par proposition.

L’allusion à Lewis Carroll me permet d’aller un peu plus loin. On peut interpréter les textes du nonsense comme autant d’explorations réflexives de la complexité du langage. La chose est quasi-explicite dans les aventures d’Alice, dont on peut résumer l’essentiel par la question, « Mais qu’apprend donc Alice ? ». Dans Alice’s Adventures in Wonderland, cette exploration concerne la phonologie (« Did you say ‘pig’, or ‘fig’ ? », « Avez-vous dit ‘cochon’ ou ‘cocon’ ? »), la morphologie (la première strophe du poème Jabberwocky, célèbre pour l’abondance de ses mots forgés), la syntaxe (la fameuse phrase de la Duchesse, d’une complexité syntaxique abyssale, et que la pauvre Alice ne comprend pas, mais dont j’ai montré qu’elle n’était pas seulement impossible à mémoriser, mais agrammaticale)13, la sémantique (on se souviendra d’Humpty-Dumpty, l’œuf assis sur son mur, donnant aux mots le sens qu’il entend, pourvu qu’il les paie, et du Cavalier Blanc et de sa théorie de la nomination), et enfin la pragmatique (questions insidieuses, ordres arrogants – « I have never been so ordered about ! » « Jamais on ne m’a donné autant d’ordres ! », s’exclame la pauvre Alice -, bref, toutes les ressources de l’éristique).

Mais en vérité ce qu’apprend Alice, ce n’est pas sa langue, l’anglais, qu’à l’âge de sept ans elle connaît et pratique. Et comme l’on sait le conte contient une seule agrammaticalité, « curiouser and curiouser » « de plus en plus curieux », qui n’est pas tant une « faute », que la généralisation indue d’une règle de morphologie gouvernant la formation des comparatifs. Mon hypothèse de lecture (développée dans plusieurs articles – on la trouvera également dans la troisième partie du livre que Virginie Iché a consacré au thème du jeu dans l’œuvre de Carroll)14 – est qu’Alice apprend à devenir un sujet – un sujet d’énonciation et donc un sujet tout court, c’est à dire un centre de conscience, d’action et de responsabilité. L’apprentissage d’Alice est une expérience de subjectivation par interpellation et contre-interpellation.

En évoquant ces deux concepts, dont le premier est au centre de la théorie de l’idéologie d’Althusser15, et dont le second a été forgé par moi à la suite de ma lecture de la lecture d’Althusser par Judith Butler16, je suis revenu à l’analyse marxiste de l’effet produit par une forme d’art spécifique, la littérature. L’hypothèse est la suivante ; la littérature produit une connaissance (et pas seulement une reconnaissance) du processus de constitution du sujet par le langage – car n’est véritablement sujet que le sujet énonciateur. Comme l’on sait, la théorie althussérienne de l’idéologie et des appareils idéologiques d’État joue sur l’ambiguïté du terme « sujet ». Est sujet qui est assujetti, c’est-à-dire interpellé à la place que lui assignent les appareils idéologiques qui l’interpellent, mais, paradoxalement, il ou elle devient, dans cet assujettissement même, sujet comme centre de conscience, de responsabilité et d’action, à commencer par l’action langagière. L’interpellation appartient à la catégorie de ce que Butler appelle des « enabling constraints », des contraintes capacitantes. L’individu, interpellé en sujet par la langue, qui fixe les limites du dicible, contre-interpelle la langue qui l’interpelle, cela s’appelle un style – dans les aventures d’Alice, cela passe par son utilisation de l’opérateur « nonsense » (au début du conte, elle s’accuse elle-même de nonsense, tandis qu’à la fin elle en accuse les personnages et résiste par là à leurs agressions). La fonction de la littérature est de mettre en scène, de décrire et par là de permettre de connaître ce processus qui fait de chacun de nous des sujets (l’idéologie selon Althusser interpelle tous les individus en sujets et elle ne rate jamais son coup), à chaque instant de notre vie. Car l’interpellation est un processus jamais achevé, ou plutôt qui ne s’achève qu’avec la mort du sujet ; et c’est un processus multiple, car les appareils interpellants sont multiples – c’est le jeu entre les interpellations, diverses et virtuellement contradictoires qui ouvre la possibilité des contre-interpellations, à partir des interstices laissés par le jeu. Dans le cas de la langue, on appellera cela jeu entre les dialectes, car un sujet parlant est toujours virtuellement plurilingue, même s’il n’est pas toujours un auteur, lequel selon la formule bien connue de Proust, habite sa propre langue comme si c’était une langue étrangère.

6. Troisième réponse.

La deuxième réponse passe par la connaissance du langage (dans sa fonction de subjectivation par interpellation) et le dépasse, en ce qu’elle attribue à la littérature une connaissance de ce que c’est que d’être un sujet, interpellé et contre-interpellant – interpellé à sa place de porteur (Althusser reprend le concept de Marx : Träger) de structure, et libre en ce que doué d’agency, de capacité d’action. Autrement dit, ce que la littérature nous offre, c’est une connaissance de l’expérience vécue qui fait de l’individu un sujet. Soit une connaissance de « la vie ».

Je commence ma troisième réponse en développant une affirmation faite au point 3 : la fiction littéraire est ce qui me permet d’échapper au solipsisme auquel je me sens naturellement condamné17. Cette affirmation n’a pas de valeur théorique, elle relève de mon expérience de lecteur. Pourquoi donc le moment le plus délicieux de la lecture est-il celui de l’incipit du roman que je manipule avec gourmandise (pour retarder ce début, je lis la quatrième de couverture, je me plonge dans le paratexte, etc) ? La réponse est, bien entendu, que le moment de l’incipit est celui où j’entre dans un monde nouveau, à la fois semblable et différent du mien, et que ce monde va me donner accès à une ou des consciences autres. Et si on m’objecte que ces consciences ne sont pas des consciences mais des ensembles de mots, qu’elles sont purement imaginaires et donc ne me donnent pas un accès véritable à autrui – que je n’ai pas accès à la conscience de Mrs Dalloway parce qu’elle n’existe pas, parce qu’elle n’est qu’un ensemble de phrases, je répondrai que cette inexistence est ce que Lucien Sève appelle une subsistance18, autrement dit qu’elle a un statut ontologique et me donne pour le moins une connaissance indirecte de la conscience de Virginia Woolf. Mais l’important, dans cette objection et dans la réponse donnée, est que cet accès indirect est langagier, par le biais d’un ensemble de phrases, et ici surgit une proposition théorique : ce qui, dans la littérature, nous donne une connaissance de la vie, c’est un style.

Comment justifier ce lien entre « connaissance de la vie » et « style » ? La réponse est que l’œuvre d’art n’est pas reproduction (de la réalité) mais production, qui reflète/réfracte la réalité dans la pensée, c’est-à-dire dans la « conscience » d’un sujet locuteur. L’œuvre de fiction m’ouvre, en tant que lecteur, un monde nouveau parce qu’elle inscrit un point de vue nouveau sur le monde. On retrouve ici l’opposition, invoquée au point 2 entre Vorstellung et Darstellung, représentation et présentation, reconnaissance et connaissance. On pourrait le dire dans d’autres termes théoriques, ceux de Deleuze et Guattari : dans Qu’est-ce que la philosophie ?19, ils opposent les fonctifs de la science aux concepts de la philosophie et aux percepts et affects de l’art. L’œuvre d’art donne une connaissance par percepts et affects et c’est en cela qu’elle donne une connaissance de l’expérience vécue (l’ajout de l’affect au percept de la « présentation » est un point important, qui justifie le glissement théorique).

Poursuivant cette idée, je propose une modification à l’esthétique althussérienne que j’ai suivie jusqu’ici. La connaissance par présentation de percepts et d’affects que donne l’œuvre d’art littéraire commence par une reconnaissance, par laquelle elle capture le lecteur pour l’en sortir sur la voie de la connaissance. Pour clarifier cette thèse non brechtienne, et guère avant-gardiste (mais nous pourrions avoir ici une définition du réalisme), je propose deux exemples.

Dans une communication non publiée au congrès de Caen de la SAES20, j’ai analysé une Annonciation de Previtali, disciple bergamasque de Giovanni Bellini. Le spectateur, bien entendu, reconnaît la scène traditionnelle, avec ses éléments obligés (la Vierge, l’Ange et la colombe), et il est, ce qui est plus intéressant, capturé par la composition du tableau. La scène de l’Annonciation est en effet encadrée par une arche qui transforme la chambre de la Vierge en chapelle. Au premier plan, des marches invitent le spectateur à les gravir et à entrer dans le tableau. Et c’est bien ce qu’il fait : si l’on regarde le socle sur lequel est posé le lutrin qui porte le livre que lit, selon la tradition, la Vierge, on constate qu’il contient une inscription, qui est la signature du peintre : ANDREAS * BERGOMENSIS * JOANNIS * BELLINI * DISCIPULUS * PINXIT. Sauf que, sur le tableau tel que nous le voyons de l’extérieur, la colonne de gauche à l’entrée de la chambre-chapelle masque une partie de l’inscription et « mange » la première syllabe de ANDREAS et celle de BELLINI. Si donc j’ai pu restituer la totalité de l’inscription, c’est parce que je suis entré dans la chapelle – je participe à la scène sacrée, comme un de ces donateurs que l’on voit parfois aux côtés de la Madone. Me voilà donc bien, et dynamiquement, interpellé en tant que spectateur en sujet fidèle, c’est-à-dire reconnaissant. Mais en même temps, le jeu perspectif produit une connaissance par percept de la constitution spatiale du monde, de mon monde, et cette capture par interpellation visuelle est en même temps une libération, car elle unit et sépare tout à la fois le monde du mythe et le monde de la réalité. Le même phénomène se produit dans une Annonciation de Francesco del Cossa, qui se trouve au musée de Dresde : le spectateur, de nouveau capturé par sa reconnaissance de la scène traditionnelle, et visuellement placé (interpellé à sa place) par la composition perspective, se rend soudain compte que si l’auréole de la Vierge est transparente, objet miraculeux extra-mondain, celle de l’Ange est un disque de métal, fixé sur la tête par une sorte de casque et boulonné sur celui-ci, et que la représentation de la scène divine est à la fois cela, une représentation, mais aussi et contradictoirement la présentation d’une représentation mondaine, mystère médiéval ou procession solennelle. Cette contradiction produit la reconnaissance habituelle (elle interpelle un sujet fidèle à sa place de croyant), mais aussi une connaissance, celle de la séparation et de l’imbrication des deux mondes. C’est d’ailleurs la thèse centrale du livre de Daniel Arasse, L’Annonciation italienne21 : il y a pour lui une affinité entre le thème de l’Annonciation et la perspective centrée toscane, le rôle de la perspective étant de faire entrer l’infini divin dans le monde humain fini, l’incommensurable dans la mesure, l’infigurable dans la figure.

Mon deuxième exemple me ramène à Pride and Prejudice. Et il me faut bien admettre que si j’apprécie tant ce roman, c’est que j’aime lire une histoire de midinette, que je me sens conforté dans mon être de lecteur par la reconnaissance idéologique, que la réussite par le mariage fait partie, que je le veuille ou non, de mon univers affectif. Cette reconnaissance affective (qui n’en est pas moins idéologique) – ma sympathie pour Elizabeth Bennet dont je partage les peines et les bonheurs – joue sur le fait que toute lecture engage les affects du lecteur. Je tiens en effet que toute véritable lecture est une lecture affective : à l’âge de seize ans, je suis tombé amoureux d’Alice, et je ne m’en suis jamais remis, même si je l’ai trompée avec le monstre de Frankenstein. La question qui se pose alors est : pourquoi cette lecture affective réussit-elle dans le cas de Pride and Prejudice, alors que la lecture des œuvres de Catherine Cookson, auteur de best-sellers, me laisse froid, et que celle des romans de Barbara Cartland ou de la collection Harlequin suscite chez moi le rire et non l’empathie ? La réponse est à double détente. Pride and Prejudice ne se contente pas de me plonger dans l’idéologie, il me fait passer de la reconnaissance à la connaissance (j’en reviens à ma première réponse) ; et ce passage est le fait du style (j’en reviens à ma seconde réponse). Mais ce style, inscription d’un point de vue, d’une voix, individuels et différents des miens, m’ouvre un monde, qui me permet de voir et de sentir le monde, qui nous est commun, de différente façon.

Comment alors ce style produit-il son effet, reconnaissance et connaissance, percept et affect ? La tradition marxiste, là est sa richesse, me fournit quatre types de réponse à cette question, et à chacune d’elle on peut attribuer un nom, respectivement ceux d’Althusser, de Gramsci, de Raymond Williams et de Lucien Sève.

La première réponse renvoie donc à l’esthétique d’Althusser22, en particulier telle qu’elle est reconstruite dans l’essai de Michael Sprinker. Je la résume, puisque je l’ai déjà exposée en vrac. Elle est centrée sur le couple reconnaissance / connaissance. L’œuvre d’art ne se contente pas de produire une reconnaissance idéologique (ni Barbara Cartland ni le réalisme socialiste n’appartiennent au domaine de l’art), mais présente la dissociation entre les deux sous la forme de l’opposition entre Vorstellung et Darstellung. Par là, elle brise le cercle de l’idéologie et produit de la connaissance. Et d’abord la connaissance de l’idéologie, c’est-à-dire de la production du sujet par l’idéologie : bref, l’œuvre d’art produit une connaissance de la subjectivation par interpellation et contre-interpellation (ceci est manifeste aussi bien dans les aventures d’Alice que dans la lettre de Willoughby). Et dans le cas de la littérature, c’est bien dans le style qu’est inscrite cette opération de connaissance. Comme l’on sait la notion de style hésite entre le collectif (le style d’un groupe ou d’une école) et l’individuel (la style c’est l’homme même, selon l’interprétation romantique de la formule de Buffon). Ce qui veut dire que le style est à la fois la marque de l’interpellation du sujet par l’appareil idéologique de la langue (ce qui suppose une analyse de la langue non seulement comme système mais aussi comme appareil idéologique, comme contrainte sur le dicible) et la marque de la contre-interpellation individuelle par laquelle le sujet interpellé se fait sujet d’énonciation. Car nous avons tous un style, et l’auteur littéraire est celui ou celle dont le style est thématisé dans ses expressions et à ce titre devient canonisable.

La seconde réponse renvoie à la conception gramscienne de l’idéologie (on lira sur ce point l’article d’André Tosel)23. Il y a chez Gramsci un gradient idéologique, qui va du sens commun (dans et par lequel l’idéologie dominante domine) à la philosophie (dont le rôle pédagogique, acté par les intellectuels organiques de la classe qui aspire à l’hégémonie, est de sortir les masses du sens commun). L’objectif de cette intervention philosophique est l’émergence, hors du sens commun, d’un bon sens, lié à la pratique par laquelle les classes subalternes sont immergées dans le réel. La question est de savoir en quoi l’art, et en particulier la littérature, peut participer à cette intervention pédagogique. On rappellera ici l’intérêt que Gramsci portait à la littérature (sa critique de la littérature idéologique populaire des nipotini di padre Bresciano ; sa pratique, quand il était journaliste, de la critique théâtrale et son goût pour Pirandello ; les allusions, dans les Cahiers de prison, à Manzoni en tant que fondateur du roman national italien ; son concept de littérature nationale-populaire). La contribution de la littérature à la construction de l’hégémonie est claire. Mais s’agit-il encore d’une pensée du « style » ?

La troisième réponse, associée à l’esthétique de Raymond Williams et à son concept de structure de sentiment (structure of feeling) – par quoi il faut entendre structure à la fois de percept et d’affect, nous rapproche de la question du style. On lira sur ce point le livre fondamental de Daniel Hartley, The Politics of Style, qui est à ce jour la seule tentative de construction systématique d’une théorie marxiste du style24. Et qui propose une solution, inspirée de l’œuvre de Williams, à l’ambivalence (qui devient ici contradiction dialectique) de la notion de style, dans le passage par percolation d’une structure de sentiment collective (elle appartient à une génération) à une microstructure de sentiment individuelle inscrite dans un style. Sa thèse principale, que le style est un rapport social, inscrit la dialectique du collectif et de l’individuel qui est au cœur du concept de style. On illustrera cette thèse par le passage suivant de The Lonely Londoners, roman antillais diasporique de Sam Selvon, qui relate, au milieu des années 1950, l’arrivée et l’installation de la première génération d’immigrants antillais dans un Londres pas si accueillant. Voici donc le portrait de Harris, qui cherche à s’intégrer à tout prix en se faisant plus anglais que les Anglais :

Harris is a fellar who likes to play ladeda, and he like English customs and things, he does be polite and say thank you and he does get up on the bus and the tube to let woman sit down, which is a thing even them Englishmen don’t do. And when he dress, you think is some Englishman going to work in the city, bowler and umbrella, and briefcase tuck under the arm, with The Times fold up in the pocket so the name would show, and he walking upright like if he is alone who alive in the world. Only thing, Harris face black.25

Selvon, qui était trinidadien, a décidé, après un essai infructueux d’écrire en anglais standard, d’écrire son roman dans l’anglais des Caraïbes, parce que le dialecte standard « just would not work26 ». Et l’on ne peut que se féliciter de ce choix, tant cette vignette qu’est la description de Harris, le Noir plus blanc que les Blancs, est efficace, en particulier dans sa chute, qui est une pointe, et qui ne doit son efficacité redoutable qu’aux possibilités syntaxiques qu’offre (par élision de toute copule) ce dialecte. Mais de quel dialecte s’agit-il ? Surement pas de l’anglais dit standard, car le texte est constellé de « fautes » de grammaire élémentaires. Pas non plus du créole de la Trinité, car en tant que locuteurs du dialecte standard nous aurions le plus grand mal à comprendre le texte, ce qui n’est aucunement le cas. Peut-être alors s’agit-il de l’anglais de la Trinité, un de ces New Englishes, qui prolifèrent dans les anciennes colonies britanniques, et qui sont destinés à s’éloigner petit à petit du dialecte standard. Mais en réalité, ce n’est même pas cela, mais un mélange de trois, destiné à un lectorat qui n’est pas majoritairement antillais – un idiolecte littéraire, le style inimitable de Sam Selvon. Mais en même temps, et contradictoirement, ce style hautement individuel, qui est un rapport social, devient le dialecte collectif d’une communauté imaginée (on aura reconnu le concept par lequel Benedict Anderson définit une nation)27, celle des Antillais qui recréent un Londres à leur image, car tel est bien l’objet principal du roman.

La quatrième réponse développe cette dialectique du style en s’appuyant sur l’anthropologie marxienne de Lucien Sève. Le point de départ marxien de Sève est double : la sixième thèse sur Feuerbach et la lettre de Marx à Annenkov28. La sixième thèse (« L’essence humaine n’est pas une abstraction inhérente à l’individu pris à part. Dans sa réalité effective, c’est l’ensemble des rapports sociaux29 ») fournit à Sève la proposition centrale de son anthropologie, l’excentration de l’essence humaine : l’intériorité humaine est le résultat de l’intériorisation d’un extérieur social. La lettre à Annenkov rappelle que la totalité sociale est composée d’individus, ce qui ouvre la voie à une psychologie marxiste, dont Sève est, à la suite de Politzer et de Vygotski30, l’un des principaux représentants31. L’anthropologie de Sève se construit autour de cinq concepts marxiens, Tätigkeit (l’activité, par laquelle les hommes s’hominisent en agissant sur la nature, une production qui est inséparablement autoproduction de l’humanité), Vermittlung (les moyens, au sens de médiation et de moyens de travail, par lesquels les hommes s’approprient la nature sur laquelle ils agissent – ces moyens de travail sont des outils et des signes), Vergegenstandlichung (l’objectivation de l’activité humaine sous la forme de produits, matériels et culturels, obtenus par le moyen d’outils et de signes, qui constitue un monde humain objectif et cumulatif, transmis de génération en génération), Aneignung (appropriation, le processus par lequel chaque petit d’homme s’humanise en s’appropriant par apprentissage ce monde humain objectivé qu’il hérite des générations précédentes – c’est ici que se produit le renversement par lequel l’extérieur social est intériorisé en intériorité individuelle), Entfremdung enfin (l’aliénation, par laquelle, dans les sociétés de classe, le monde humain extériorisé se détache des hommes qui l’ont produit et les opprime).

Il me paraît que ces cinq concepts ne permettent pas seulement de construire une anthropologie générale, mais également d’envisager une philosophie du langage. Non qu’il y ait chez Sève une philosophie du langage, pour des raisons théoriques : en tant que marxiste conséquent, il s’oppose au tournant linguistique qui est au cœur du structuralisme ; il s’oppose à l’idéalisme linguistique du tout-langage, et aux principes d’immanence (pour traiter du langage, on doit faire abstraction de tout ce qui n’est pas le système) et de synchronie sur lesquelles la linguistique dite scientifique s’est fondée. Mais cette position présente des avantages importants : elle permet d’éviter aussi bien l’objectivisme abstrait de Saussure (c’est en ces termes que Voloshinov conduit sa critique de Saussure)32, c’est-à-dire l’abstraction fétichisée du système de la langue saussurienne, que le réductionnisme physicaliste de Chomsky (pour qui le langage est une faculté humaine inscrite dans le mind/brain), que son idéalisme innéiste (il y a chez Chomsky une régression philosophique au XVIIe siècle), et enfin que l’individualisme méthodologique commun à Chomsky et aux théories de l’énonciation (mais dont le système saussurien est exempt). Bref, on peut envisager, à l’aide de ces cinq concepts, une conception du langage voisine de celle que j’ai défendue dans Une Philosophie marxiste du langage33.

Ainsi, partir de la Tätigkeit comme activité autoproduisante de l’humanité permet de saisir le langage, comme partie de cette activité, c’est-à-dire comme pratique humaine, ensemble de phénomènes matériels, historiques et sociaux. Penser cette activité produisante en termes de Vermittlung permet de penser le langage comme moyen de production, c’est-à-dire d’appropriation du monde, de constitution d’un monde humain. Et c’est bien pourquoi la langue participe de la Vergegenstandlichung, en tant qu’elle est objectivation et accumulation de pratiques langagières – pas seulement un système abstrait, pas seulement une accumulation d’idiolectes, mais un rapport dialectique entre ces deux pôles (celui de la linguistique mainstream et celui de la sociolinguistique) : la langue comme objectivation/sédimentation de pratiques langagières. En tant qu’objectivation, la langue se perçoit comme système ; en tant que sédimentation de pratiques langagières, la langue est un ensemble de dialectes, de registres et d’idiolectes. Le concept d’Aneignung permet de décrire l’apprentissage nécessaire de la langue, qui fait passer l’individu d’infans à sujet énonciateur comme un processus d’appropriation de la langue objectivée, un processus contradictoire d’interpellation (du locuteur par sa langue) et de contre-interpellation (de sa langue par le locuteur). Enfin, le concept d’Entfremdung indique la possibilité d’une aliénation linguistique, lorsque l’équilibre entre interpellation (qui est première) et contre-interpellation se rompt, que c’est la langue qui parle le sujet plutôt que l’inverse.

De cette conception du langage construite à l’aide de ces cinq concepts, on peut tirer une théorie du style en tant que rapport social et marque d’individualité. Le style, en tant que collectif, marque l’appropriation par le sujet du monde humain langagier objectivé dans le système de la langue. Et en tant qu’individuel, il marque que cette appropriation produit des sujets individualisés, qui ajouteront leur contribution au monde objectivé cumulatif produit par l’activité humaine – le style en tant que marque d’autorité et d’auctorat, c’est à dire étymologiquement d’ajout. Et incidemment cela nous permet aussi de comprendre la persistance de l’œuvre d’art, qui est partie de la sédimentation culturelle qui est l’objet de l’appropriation par laquelle l’individu devient sujet humain.

7. Conclusion.

Je présenterai, comme à l’habitude, mes conclusions sous la forme d’un certain nombre de thèses.

Thèse 1. La « littérature », au sens le plus large (ce qui inclut la totalité de la fiction de Joyce à Barbara Cartland), étant un produit des superstructures idéologiques, fonctionne à l’idéologie, c’est-à-dire à la reconnaissance (par exemple par identification du lecteur aux personnages).

Thèse 2. La littérature au sens restreint, l’art littéraire, Joyce mais non Barbara Cartland ni le dernier roman à la mode, permet, comme toute forme d’art, de briser la clôture de l’idéologie et d’accéder à une forme de connaissance, et pas seulement à une reconnaissance (c’est là la thèse brechtienne de la distanciation).

Thèse 3. Toutefois, malgré Brecht, la littérature produit une connaissance à travers la reconnaissance idéologique. Elle est caractérisée non par le simple processus de connaissance (comme est la science), mais par la dialectique de la reconnaissance et de la connaissance. C’est ici que le gradient de l’idéologie chez Gramsci (du sens commun à la philosophie) devient utile.

Thèse 4. La connaissance produite par la littérature est de trois ordres. C’est d’abord une connaissance du langage, dans toute la complexité de son fonctionnement. C’est ensuite une connaissance de l’idéologie (c’est là que s’effectue le passage de la reconnaissance à la connaissance), c’est-à-dire du processus de subjectivation, par lequel l’idéologie interpelle les individus en sujets. La littérature produit de la connaissance en mettant en scène la dialectique de l’interpellation et de la contre-interpellation. C’est enfin une connaissance de la « vie », en ce qu’elle résulte de la connaissance du langage (cette expérience est de l’ordre du dicible) et de la connaissance de l’idéologie (l’expérience cardinale est celle de la subjectivation, processus multiple – le sujet est interpellé par de nombreux appareils idéologiques, et la langue fonctionne ici comme un tel appareil – et continué – une interpellation n’est jamais définitive, en ce qu’elle appelle à chaque fois une contre-interpellation, et ce processus ne trouve sa fin qu’avec la mort du sujet). Les concepts de la psychologie marxiste, le « drame » de Politzer ou la « biographie » de Sève, tentent de saisir cette expérience.

Thèse 5. L’inscription de ces deux dialectiques (reconnaissance/ connaissance et interpellation/contre-interpellation) est la marque d’un style, dans la dialectique du collectif et de l’individuel, ou de l’extériorité et de l’intériorité (on se réfère ici aux concepts de l’anthropologie marxienne de Sève). Le style est le matériau de la littérature en tant qu’elle est une forme d’art, le medium dans lequel la connaissance artistique se produit.

Ces cinq thèses me permettent de revenir à mon problème de départ, sur deux points.

Ce que j’ai appelé le paradoxe de Jane Austen est résolu par la dialectique de la reconnaissance et de la connaissance, par laquelle la littérature se distingue de la paralittérature, Jane Austen de Barbara Cartland. La sortie de l’enfermement idéologique vers une forme de connaissance (par percepts et affects) s’effectue par le style. Pour le dire brutalement, Jane Austen écrit (et là est la source première du plaisir de lecture qui me fait revenir sans cesse à son roman), Cartland barbouille.

Le paradoxe de la persistance d’un effet artistique historiquement déterminé (ce que j’ai appelé le caractère recontextualisable du texte littéraire), s’explique par la même dialectique. Souvent reconnaissance varie – mais connaissance persiste, comme les vérités chez Badiou, qui sont éternelles, mais apparaissent dans des contextes historiques déterminés. Et après tout, c’est une caractéristique définitoire des connaissances scientifiques qu’elles apparaissent à un moment dans l’histoire des sciences mais qu’une fois apparues, elles persistent. La thèse althussérienne que l’idéologie, comme l’inconscient, n’a pas d’histoire, ne suffit pas ici (elle explique la persistance de la dialectique de la reconnaissance et de la connaissance sur le plan général) : ce qui persiste, c’est une connaissance sédimentée, au sens de Sève, un aspect du savoir cumulatif qui constitue le monde humain, un savoir qui porte sur le fonctionnement du langage, de la société et de l’expérience vécue des sujets humains, ce pourquoi et Shakespeare et Jane Austen n’ont pas pris une ride, malgré l’éloignement des conjonctures (ce qui par exemple rend la lecture de Shakespeare difficile aujourd’hui, sauf en ses bribes sédimentées sous forme de citations et d’expressions toutes faites). Il y a ici une sixième thèse, la dernière : si l’œuvre d’art persiste, c’est donc bien qu’elle produit des connaissances.

- L’origine de ce texte est un projet de réponse à une interview sur la littérature pour une revue angliciste. [↩]

- P. Bourdieu, Les règles de l’art, Paris : Seuil, 1992. [↩]

- G. Lukacs, Balzac et le réalisme français, Paris : Maspéro, 1967. [↩]

- cf. S.S. Prawer, Karl Marx and World Literature, Oxford: Oxford University Press, 1978. [↩]

- K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Paris : Editions Sociales, 1957, pp. 173-5. [↩]

- L. Althusser, « Le ‘Piccolo’, Bertolazzi et Brecht : notes pour un théâtre matérialiste », in Pour Marx, Paris : Maspéeo, 1966, pp.129-52. [↩]

- J.J. Lecercle, The Violence of Language, Londres: Routledge, 1990. Traduction française, La Violence du langage, Paris: PUF, 1996. [↩]

- H. Dione, La voie aux chapitres, Paris : Seuil, 2008, p. 448. [↩]

- J.J. Lecercle, Interpretation as ¨Pragmatics, Londres : Macmillan, 1999. [↩]

- J.J. Lecercle, The Violence of Language, op. cit. [↩]

- . J Lecercle, « La stylistique deleuzienne et les petites agrammaticalités », in in Bulletin de la SSA, 30, Nanterre: Société de stylistique anglaise, pp. 273-86. [↩]

- J.J. Lecercle, The Violence of Language, op. cit., pp. 7-9. La phrase n’est pas traduisible, mais son sens est clair : « Je ne suis plus aussi jeune qu’autrefois ». Elle insère illégalement le prédicat verbal « used to » – « j’avais l’habitude de » – à la place syntaxique d’un adverbe : il y adonc deux fromes temporelles dans la même proposition, ce que la grammaire interdit. [↩]

- J.J. Lecercle, « Mais qu’apprend donc Alice ? », communication, colloque Paris III. [↩]

- J.J. Lecercle, « Response to ‘Alice was not surprised », in Connotations, 17, 2-3, Münster: Waxman, 2007-2008, pp. 281-86 ; V. Iché, L’esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll, Paris : L’Harmattan, 2016, pp. 11-13. [↩]

- L. Althusser, « Idéologie et appareils idéologiques d’État », in Positions, Paris : Éditions Sociales, 1976. [↩]

- .J. Lecercle, Interpretation as Pragmatics, op. cit., chap. 6 ; J. Butler, Excitable Speech, Londres : Routledge, 1997 ; J. Butler, The Psychic Life of Power, Stamford : Stamford University Press, 1997. [↩]

- Cette thèse est également formulée par Pierre Macherey, Proust entre littérature et philosophie, Paris : Éditions Amsterdam, 2013, p. 257. [↩]

- L. Sève, La philosophie ?, Paris : La Dispute, 2014, pp. 383-4. [↩]

- G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophe ?, Paris : Minuit, 1991. [↩]

- J.J. Lecercle, « Du dispatriement : traversée linguistique et culturelle », non publié. [↩]

- D. Arasse, L’Annonciation italienne, Paris : Hazan, 1999. [↩]

- M. Sprinker, “Imaginary Relations: Althusser and Materialist Aesthetics”, in Imaginary Relations, Lo,ndres: Verso, 1987, pp. 267-95. [↩]

- A. Tosel, Étudier Gramsci, Paris : Kimé, 2016, chap. 4. [↩]

- D. Hartley, The Politics of Style, Leiden: Brill, 2017. [↩]

- S. Selvon, The Lonely Londoners, Londres: Penguin, 2006 (1956), p. 103. [↩]

- Ibid., p. vi. [↩]

- B. Anderson, Imagined Communities, Londres: Verso, 1983. [↩]

- K. Marx & F. Engels, Lettres sur « Le Capital », Paris : Editions Sociales, 1964, pp. 26-37 : L. Sève, « L’Homme » ?, Paris : La Dispute, 2008, pp. 23-4. [↩]

- K. Marx & F. Engels, Etudes philosophiques, Paris : Editions Sociales, 1961, p.61. [↩]

- G. Politzer, Critique des fondements de la psychologie, Paris : PUF, 1967 b(1923); L. Vygotski, Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures, Paris : La Dispute, 2014. [↩]

- L. Sève, Marxisme et théorie de la personnalité, Paris : Editions Sociales, 1969. [↩]

- M. Bakhtine, Le marxisme et la philosophie du langage, Paris : Minuit, 1977. [↩]

- J.J. Lecercle, Une philosophie marxiste du langage, Paris : PUF, 2004. [↩]